第2章 学校、保育所等における食育の推進

学校における食育は、栄養教諭を中心に、全教職員が共通理解の下に連携・協力しつつ指導を展開することが重要であり、栄養教諭の更なる配置の促進を図ることが必要。公立小・中学校等の栄養教諭については、全都道府県で5,765人を配置(平成28年5月1日現在)。

小学校、中学校及び特別支援学校の学習指導要領を平成29年に改訂。引き続き、総則において、「学校における食育の推進」が明確に位置付けられるとともに、家庭科や保健体育科等、関連する各教科等における食育の観点を明記。

平成27年度の国産食材の使用割合は、77.7%(食材数ベース)。地場産物の使用割合は、全国平均で26.9%(食材数ベース)。

学校給食は、小学校では20,146校(全小学校数の99.1%)、中学校では9,184校(全中学校数の88.1%)、全体で30,769校に対して実施。約950万人の子供が対象(平成27年5月現在)。

事例:社会的課題に対応するための学校給食の活用事業について

文部科学省では、食品ロスの削減、地産地消の推進及び食文化の継承といった食をめぐる諸課題に対し、学校給食の活用を通して課題の解決に資する取組を推進するため、平成28年度から「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」を開始。

山形県では、「地産地消の推進」と「食品ロスの削減」をテーマに、中学校の統合により新たに自校給食方式の大規模校として平成28年4月に開校した高畠町立高畠中学校において本事業を実施。

【地産地消の推進】

地元生産者による農産物供給組織を新たに立ち上げ、地区単位に設定した集荷所に農産物を搬入してもらい、それを集荷して回り学校に納入する仕組みを構築。生産者が農産物を納入しやすくなり、大規模校の学校給食でも多くの地元農産物を使用できた。

【食品ロスの削減】

サイズの小さい玉ねぎやじゃがいも、形や大きさが不揃いな人参などの「規格外」の農産物も納入してもらい、8月~12月で200kgを超える量を学校給食に活用。

また、「食品ロス削減レシピ」として、人参やごぼうを皮ごと入れた「冬野菜カレー」や、大根を余すことなく使用した「大根菜飯・大根のそぼろあん煮」など、生徒のアイディアからいくつかの献立が実現。

食品ロスの削減に貢献するとともに、生徒の食や生産者に対する感謝の心が育まれた。

一方で、調理効率が落ちる食材の使用には調理員との日頃からの協力体制づくりが重要。

今回の事業をモデルケースとして、県内に事業成果を普及していきたい考え。

事例:地域一体となって取り組む学校給食の取組

鹿児島県枕崎市は、本土最南端の始発・終着駅「枕崎駅」があり、友好都市である本土最北端の稚内市「稚内駅」とレール一本でつながっている。この縁がきっかけとなり、お互いの特産品である「かつお節」と「昆布」をテーマにした交流事業「コンカツプロジェクト」において、「和だし」を生かした献立づくりと地元食材を活用した学校給食の充実に取り組んでいる。

【学校給食センターにおける地産地消の取組】

鹿児島県の枕崎市立学校給食センター(現在、小学校4校、中学校4校の約1,730食を提供)では、地元で栽培された野菜や果物、米をはじめ、かつお、かつお節、枕崎牛、枕崎茶、鹿籠豚など、地産地消を生かした学校給食の提供に努めており、納入業者と連携した納入体制を構築。

特に地元の野菜・果物については、地元納入業者と地域の生産者グループ(給食検討部会)から納入。ここでは市農政課が窓口となって開催される月1回の野菜供給検討会で、給食センターから翌月の使用野菜の予定表を示し、納入可能な食材について検討。

【「ふしの日」の取組】

枕崎市では、「枕崎鰹節の良さをもっと広げたい」と、毎月24日を「ふしの日」、11月24日を「いいふしの日」として制定。枕崎が誇るべき食材「かつお節」を枕崎の子供たちが大切にしてほしいとの願いから、給食でもかつおだしを味わうすまし汁やポテトのおかかチーズ焼きなど、かつお節を使った様々なメニューを提供。

【地元の野菜を生かした食育の取組】

各学校で子供たちが地元の野菜についての理解を深めるため、生産者との交流授業や交流給食を実施。栄養教諭が仲介役となり、学級担任と生産者との連携を図った上で、生産者から食材等の実物を使って講話を実施。生産者から直接話を聞くことで、子供たちが食べ物を大事にし、食材の生産に関わる人々への感謝の心が育まれるなど、食に関する意識を高めることができている。

【取組の成果と課題】

枕崎市における学校給食への地元の野菜の使用割合は増加傾向。給食センターが地域と連携することで、子供たちはもちろん、学校、家庭、地域が一体となったつながりのある食育を実施。

課題として、野菜を納める給食検討部会の高齢化が進み、今後も継続していくためには後継者の育成が必要。また、台風の影響を受けやすい地域であるため、安定した野菜の供給を行うことは難しく平成27年度の取扱量は減少。自然と向き合いながら、常に柔軟な対応ができるよう、生産者と密に連携を図ることが必要。

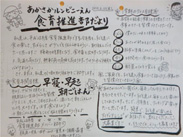

事例:あかさかルンビニー園の取組 ~人と人、自然といのちを育む食育~

佐賀県有田町にある、あかさかルンビニー園では、「1.栄養のバランスと、日本古来の“うまみ”を常に意識すること」、「2.地産地消にこだわること」という2つの目標を柱として食育を実施。特に、昆布・椎茸・鰹節などで出汁をとり、化学調味料を使わない給食を提供。家庭の食卓で出ることが少なくなった日本人が昔から大切にしていた食文化を幼い頃から味わってもらい、次の世代に伝えていくことを目指す。

また、農業が盛んな地域でもあるため、田植えや稲刈り、季節ごとの野菜栽培体験などを、保護者も交えて実施。

食育は子供たちだけでなく地域を交えた保護者活動の一つであり、子供・保育者・保護者がともに学び合うもの。そのため、園の食育チームが子供たちの給食の献立の説明や、農業体験の意義、理念などを記載した「食育新聞」を学期ごとに発行。

あかさかルンビニー園の食育は、日々の中で口にするものの大切さを感じ、人と人を繋ぎ、自然といのちに感謝する心を育む取組でもある。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974