第3章 地域における食育の推進

平成28年6月に「食生活指針」を一部改正。

「食事バランスガイド」は、食事の望ましい組合せやおおよその量をイラストで分かりやすく示したものであり、「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるものとして平成17年に厚生労働省及び農林水産省が策定。この普及、活用に当たっては、健康づくりに関する事業や地域における食育に関するイベント等で活用。

「健康日本21(第二次)」では、健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現を目指し、53項目の具体的な目標を設定。目標達成に向け、主要な項目については継続的に数値の推移等の調査や分析を実施。

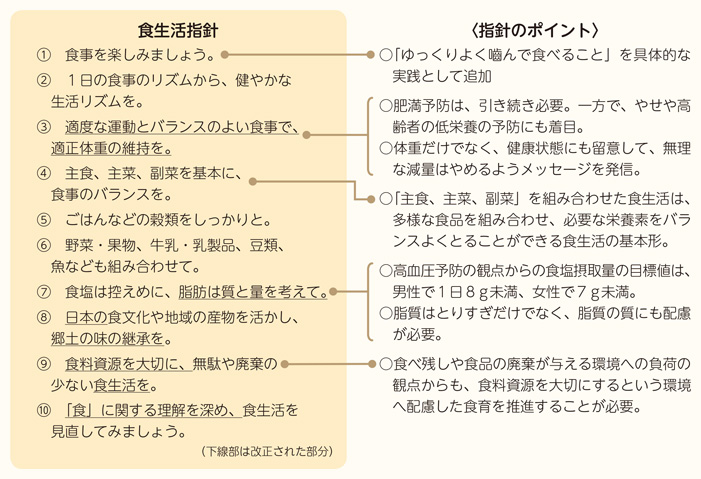

コラム:16年ぶりに改正 「食生活指針」

「食生活指針」は、国民の健康の増進や生活の質(QOL)の向上、食料の安定供給の確保を図るため、「食料生産・流通から食卓、健康へ」と幅広く食生活全体を視野に入れ、作成されたもの。

平成12年の策定以降にあった動きを踏まえ、文部科学省、厚生労働省、農林水産省が連携して改正。

〈平成12年の策定以降にあった主な「食」をめぐる動き〉

- 食育基本法の制定(平成17年)

- 「健康日本21(第二次)」がスタート(平成25年)

- 「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録(平成25年)

- 「第3次食育推進基本計画」がスタート(平成28年4月)

生活の質(QOL)の向上を重視し、バランスのとれた食事内容を中心に、食料の安定供給や食文化、環境にまで配慮。また、その実践のため、各項目ごとに取り組むべき具体的な内容もまとめている。

今後は、この「食生活指針」のほか、「食生活指針の解説要領」も十分に踏まえ、関係者が緊密に連携し、各地域の対象者や実情に合わせて、食生活指針を効果的に普及、啓発していく予定。

「8020(ハチマル・ニイマル)運動」は、80歳になっても自分自身の歯を20本以上保つことを目標として実施。各都道府県でも取組が行われており、厚生労働省では、「8020運動・口腔保健推進事業」を通じて都道府県の取組を支援。

農林水産省では、平成28年7~9月にテレビ放映されたアニメーションとのタイアップにより、若い世代の視聴者層に向け、共食の楽しさや大切さについて情報発信を実施。

事例:地域における歯と口の健康づくりを通じた食育の取組

歯と口の健康からはじめる

食育サポートブック

歯と口の健康からはじめる

食育チャレンジブック

東京都歯科医師会は、東京都からの委託により、歯と口の健康づくりを通じた食育推進のため、平成21年に都内各地域で展開されている「食育の推進事例」などを掲載した「歯と口の健康からはじめる食育サポートブック」を作成。

さらに、平成27年には、乳幼児期における食べる力の発達支援、高齢期における摂食・嚥下機能支援などを含めて、より実践的に取り組むために「歯と口の健康からはじめる食育チャレンジブック」を作成。

地域で多職種が協同して食育を進めていく取組の参考としてもらうほか、東京都が実施する多職種向け食育講習会で活用。

西東京市歯科医師会では、地域包括ケアシステムの一環として食育、子育て支援を考え、子供が適切な食べ方を身につけることやブラッシング方法等を身につけるための取組を実施。

平成28年10月10日には、子育て世代への取組の一つ「第6回こそだてフェスタ@西東京」に歯科口腔保健の観点からの食育について出展。

コラム:アニメーション「甘々(あまあま)と稲妻(いなずま)」とのタイアップによる若い世代に向けた情報発信

©雨隠ギド・講談社/

「甘々と稲妻」製作委員会

タイアップによるポスター

農林水産省では、平成28年7月~9月にテレビ放映されたアニメーション「甘々と稲妻」とのタイアップにより、「一緒に食べたら、もっとおいしい☆」をキャッチフレーズに、若い世代の視聴者層に向け、一緒に食事をする「共食」の楽しさや大切さについて情報発信を行った。

本アニメーションは、妻を亡くした男性(犬塚公平)とその愛娘(つむぎ)、そして、親の多忙により一人で食事をする「孤食」になりがちな女子高生(飯田小鳥)の3人が、一緒に料理を作り食卓を囲むことを通して、共食の楽しさや喜びを味わう姿が描かれている。料理の初心者である3人が挑戦する料理は、豚汁やハンバーグ、イカと里芋の煮物、お好み焼きなど、どれも素朴なものであり、番組を見た視聴者がアニメーションの登場人物と同じように実際に料理を作って、大切な誰かと共食したくなるような内容となっている。

20歳代~30歳代を中心とした若い世代は、食に関する知識や意識、実践状況の面で他の世代より課題が多いとされており、平成28年4月からスタートした「第3次食育推進基本計画」では、重点課題として「若い世代を中心とした食育の推進」を掲げている。

若い世代に向けてはSNS(ソーシャルネットワークサービス)を活用するなど、世代に応じた方法や内容で食育を推進する必要があり、今回のタイアップのように、若い世代が共感しやすく親しみやすい媒体を通じた情報発信や、若い世代が気軽に食に触れられる環境づくり等の多様なアプローチが求められる。

近年、子供たちに対して、地域住民等による民間発の取組として無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂等が広まっており、共食の機会を提供する取組が増加。

官公民の連携・協働プロジェクトである「子供の未来応援国民運動」の一環として、民間資金による基金への寄付を広く国民に募り、貧困の状況にある子供たちに対する食育の推進につながる活動を含め、貧困の連鎖の解消につながる活動を行うNPO等を支援。

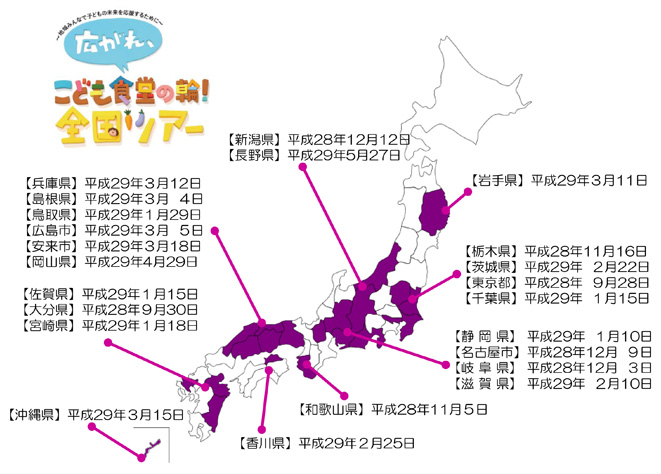

事例:広がれ、こども食堂の輪!全国ツアーの開催

全国に広がる「こども食堂」。

食事を提供するだけでなく、子供が子供同士で、あるいは地域の様々な大人達と触れ合うことができる交流の場でもある。現在、このこども食堂に取り組んでいる人たちは、地域活動やボランティア活動、子供をめぐる問題に強い関心を持つ人たちが多いが、今後は、地域活動に長く関わってきている自治会や婦人会、社会福祉協議会や民生委員、行政等、様々な関係者に、こども食堂の活動を理解してもらい、「一部の人たちの取組」から「地域住民の誰もが理解し関わっていける取組」へと広げていきたいと考えている。

そこで、「広がれ、こども食堂の輪!」全国ツアー実行委員会では、平成28年9月28日を皮切りに、こども食堂の理念やあり方について伝え、考える全国ツアーをスタートさせた。

この機会に、「こども食堂がその地域でどんな役割の場所になっていけばいいのか」、「地域の人たちがこども食堂にどんなふうに関わっていけるのか」といったこども食堂の理念やあり方についても考えるきっかけとなるとともに、これからこども食堂を始めたいという人に向けて、先に活動を始めた「先輩こども食堂」の関係者からノウハウを共有してもらい先進事例を紹介してもらえる場となっている。

この全国ツアーを通じて、この場で出会った人たちがつながり、子供たちのための活動がひとつでも増えていくこと、また、こども食堂が子供だけでなく、その地域のすべての人たちにとって欠かせない空間になり、子供が抱える問題を発見し、そこに集まった人たちで解決方法を考え、次の支援へとつなげる場所になり、最終的には、地域から困っている子供たちが1人でも減ることを願い、活動を進めている。

農林水産省では、消費者に日本型食生活など健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への理解を深めるための体験活動の提供など、モデル的な取組を実施する民間団体を支援。

食品製造業、小売業、外食産業を始めとした食品関連事業者等による食育活動は、CSR(企業の社会的責任)活動の一環など様々な位置付けで取り組まれており、工場・店舗の見学、製造・調理体験、農林漁業体験、料理教室の開催のほか、店舗での食育体験教室の開催、出前授業、食生活に関する情報提供など、幅広く実施。

厚生労働省では、「健康日本21(第二次)」において、健康寿命の延伸に向け、企業・団体・自治体と協力・連携した取組としてスマート・ライフ・プロジェクトを推進。また、毎年9月に展開している食生活改善普及運動において、「毎日プラス1皿の野菜」、「おいしく減塩1日マイナス2g」に焦点を当て自治体や企業とともに全国的な運動を実施。

農林水産省では、生産者団体と協力し「毎日くだもの200グラム運動」による家庭や学校給食等における果物の摂取を促進。果物の健康への有益性や機能性の周知、社会人(企業)を対象とした普及啓発(「デスクdeみかん」等)、小学生を対象とした出前授業に取り組み、果物の摂取が生涯にわたる食習慣となるよう、その定着を推進。

事例:ショッピングモール、クッキングスクール、人間ドックにおいて

“内臓脂肪をためない”「スマート和食®」という食事法の提案の啓発と実践を推進

スマート和食の教材

静岡県立大学と花王株式会社は、ごはんを中心に多様な食材をバランス良く食べる日本型食生活の考え方をベースに、食事の量を減らすことなく余分な内臓脂肪を減らすことを目指して自ら開発した「スマート和食®」という食事法の提案の啓発活動を実施。

平成28年9月~11月にかけて、内臓脂肪の測定とセミナーを組み合わせた啓発イベントを、山形県のショッピングモールにおいて、2か月の期間を置いて2回開催し、延べ807名の来場者が参加。内臓脂肪面積値が得られる医療機器で内臓脂肪をその場で測定し、ひとり一人に簡単な生活改善目標を立ててもらうとともに、生活改善への動機づけのためのセミナー(食べ方、買い物の仕方)を実施。

平成28年9月にはスマート和食のレッスンを静岡で開催し、30歳代から50歳代の女性が参加。内臓脂肪を測定した後、約2か月をかけて講義や調理実習・試食のレッスンを繰り返し、身体の変化を観察。

また、静岡県の2か所の健診施設において、約6千人の人間ドック受診者を対象としてスマート和食教材を用いて日本型食生活の啓発を行い、内臓脂肪を測定してその結果を説明。事業の成果を評価するため、内臓脂肪測定前に日本型食生活の実践状況を調査し、内臓脂肪測定後に、日本型食生活への関心向上等の調査を実施した結果、内臓脂肪測定により、日本型食生活への関心が高まることが示された。

事例:“障がいのある人もない人も、子供から高齢者まで誰もが参加できる農業体験”を企画

埼玉トヨペット株式会社が社会貢献活動として取り組む「はあとねっと輪っふる」は、「すべての人が、分け隔てのない社会で共に働き、共に学び、共に暮らす」というノーマライゼーションの実現を目指し平成14年4月に誕生。

福祉車両モニターに当選した人との出会いが縁で、田んぼを借りて、“障がいのある人もない人も、子供から高齢者まで年齢を問わず誰もが参加できる農業体験”を実施。車いすの人は、水を張った田んぼに浮かべたゴムボートに乗り、ボートの上から手で苗を植え、また、苗を田んぼに向かって投げ植える「投げ植え」も実施。

平成21年からは、さいたま市にある「ファーム・インさぎ山」の田んぼと畑を借りて実施。平成28年現在では、田植え・稲刈り・畑作業に毎回150人前後が参加。

様々な人たちが、農作業を共に行うことを通じて、幅広い交流を図り、皆で助け合い何かを成し遂げるという達成感を得ることにより、社員の意識も向上。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974