Topic 食と環境の調和

食と環境の調和

令和3年度の食育白書では、「食と環境の調和」を特集し、環境に配慮した食生活に対する国民の考え方や実践の状況、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の取組事例を紹介しています。

食生活と環境との関連

- 近年、国内外で異常気象による自然災害が数多く発生するなど、私たちの健全な食生活を脅かしかねない地球環境問題に直面しています。

- 地球環境問題には私たちの生活が深く関係しており、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2021年に発表した報告書では、人間の活動が地球を温暖化させてきたことには疑う余地がないと評価しています。

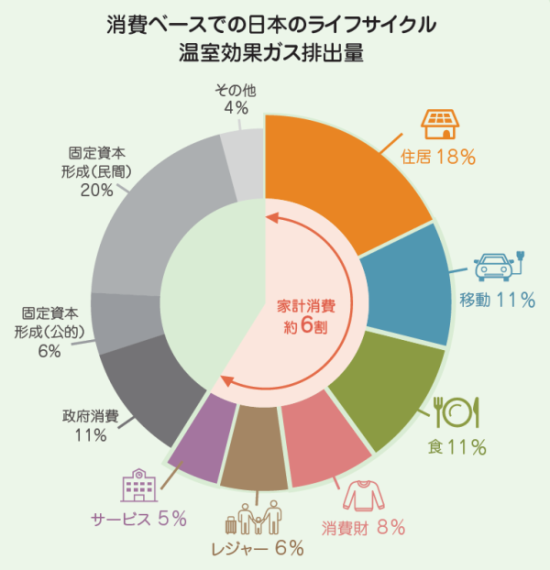

- また、地球温暖化の原因の一つとされている温室効果ガスについて、日本の排出量を見ると、全体の約1割が食によるものとの報告もあります。

- こうした中、第4次食育推進基本計画では、「持続可能な食を支える食育の推進」が重点事項の一つになりました。また、「みどりの食料システム戦略」でも、消費段階の具体的な取組の一つとして、食育を推進していくこととされています。

資料:南斉規介(2019)産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)(国立環境研究所)、Nansai et al.(2020) Resources, Conservation & Recycling 152 104525、総務省(2015)平成27年産業連関表に基づき国立環境研究所及び地球環境戦略研究機関(IGES)にて推計

注:各項目は、我が国で消費・固定資本形成される製品・サービス毎のライフサイクル(資源の採取、素材の加工、製品の製造、流通、小売、使用、廃棄)において生じる温室効果ガス排出量(カーボンフットプリント)を算定し、合算したもの(国内の生産ベースの直接排出量と一致しない。)。また、農業や森林による吸収分は含まれていない。

(コラム)「みどりの食料システム戦略」

- 農林水産省では、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、持続可能な食料システムの構築に向けて、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進することとしています。

- 革新的な技術・生産体系の社会実装が進むことにより、持続可能な食料システムが構築され、将来にわたり安心して暮らせる地球環境の継承につながること等が期待されます。

地球環境問題に対する国民の関心

- 地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少などの地球環境問題に関心が高い人は多く、88.3%でした。

- また、問題だと思う気候変動が与える影響について、「農作物の品質や収穫量の低下、漁獲量が減少すること」を挙げた人が最も多く、気候変動が食に与える影響を懸念している人も多くいました。

資料:内閣府「気候変動に関する世論調査」(2020年11~12月実施)

資料:内閣府「気候変動に関する世論調査」(2020年11~12月実施)

環境に配慮した食生活に対する考え方や実践の状況

食品ロス

- 本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品ロス。食品ロスの問題を放置すると、大量の食べ物が無駄になるだけでなく、環境の悪化や将来的な人口増加による食料危機にも適切に対応できない恐れがあります。

- 日本の食品ロスの量は、2019年度の推計で570万トンです。(1人当たりでいうと、1日約124gで、お茶碗約1杯分のご飯の量を捨てていることになります。)食品ロスの量は年々減ってきていますが、国連世界食糧計画(WFP)による開発途上国向けの食料配布量(約420万トン)を上回っている状況です。

-

内訳を見ると、事業系で309万トン、家庭系で261万トンで、事業者の取組だけでなく、家庭での取組も重要であることが分かります。

資料:農林水産省及び環境省「令和元(2019)年度推計」

- 食品ロスを削減するためには、国民の皆様に自ら主体的に取り組んでいただくことが重要なため、第4次食育推進基本計画では「食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす」を第3次に引き続き目標に設定しています。

-

現状、食品ロスのために何らかの行動をしている人の割合は78.3%で、2025年度までの目標値(80%以上)には達していませんが、2014年度に比べ10ポイント以上増加しています。

資料:消費者庁「消費者意識基本調査」(2014、2015年度)、「消費生活に関する意識調査-食品ロス問題等に関する調査-」(2016年度)、「消費者の意識に関する調査結果報告書-食品ロス削減の周知及び実践状況に関する調査-」(2017年度)、「消費者の意識に関する調査結果報告書-食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査-」(2018、2019、2020、2021年度)

環境に配慮した農林水産物・食品の選択

- 環境に配慮した農林水産物・食品には、例えば化学農薬や化学肥料の使用を避けることを基本とした有機農産物・食品、輸送による二酸化炭素の排出量を抑えた国産の飼料を使った畜産物、過剰な包装をせずごみの少ない商品などがあります。こうした農林水産物・食品を選択することは、環境への負荷を減らし、持続可能な食料システムの構築につながることが期待されます。

- このため、第4次食育推進基本計画では、「環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす」ことが新たに目標として追加されています。

-

現状、環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」人は14.5%、「時々選んでいる」人は54.8%となっており、60歳以上は他の世代に比べて「選んでいる」人が多い状況です。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(2021年11~12月実施)

-

選んでいる農林水産物・食品を見ると、「国産のもの」や「近隣の地域で生産・加工されたもの」が多く、有機JASマークなど「環境への配慮に関する表示があるもの」を選んでいる人は国産品や地場産物に比べると少ない状況です。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(2021年11~12月実施)

食と環境の調和のための食育の推進

- 環境に配慮した農林水産物・食品を「選んでいない」人にその理由を聞いたところ、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」や「本当に配慮した農林水産物・食品かわからない」という意見が多くありました。

- どのような農林水産物・食品が環境に配慮したものなのか、人々が判断するための信頼できる情報を提供していく必要があり、判断の一助となる認証マークも活用して普及啓発を行っていくことが重要といえます。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(2021年11~12月実施)

(コラム)認証マーク ~環境に配慮した農林水産物・食品の判断材料~

- 認証マークとは、国や第三者機関が基準(安全性や品質など)を設け、その基準に適合しているかを審査の上、認められた商品に付けられるものです。

- 例えば化学農薬や化学肥料などに頼らず自然界の力で生産された食品を表す「有機JASマーク」、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物を表す「水産エコラベル」などがあります。

- 認証マークの付いた商品数を増やし、消費者の目に触れる機会を増やすとともに、認証マークの普及啓発に努めていくことが重要です。

環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の取組

(事例)有機米を導入した学校給食や有機米作りを通して学ぶ、農業と食と地域社会と、生物多様性との関わり

千葉県いすみ市

有機稲作体験の様子

- いすみ市では、2015年に学校給食への地元産の有機米の導入が始まり、2017年10月には市立の小・中学校給食の全量有機米化を達成しました。

- また、2016年から、栄養教育と農業体験と環境学習(有機稲作体験や田んぼの生き物調査など)を一体化させた「教育ファーム」の授業を小学校5年生の「総合的な学習の時間」で実施しています。

(事例)地方公共団体における食品ロス削減の取組

長野県松本市

30・10運動のPR用コースター

- ごみの減量と食育の推進の観点から、あらゆる世代に対して、家庭や外食時など様々な場面で食品ロスを減らす取組(「残さず食べよう!30・10(さんまるいちまる)運動」等)を推進しています。

- 外食時は、宴会時の食べ残しを減らすため、「まず適量を注文し、乾杯後の30分間とお開き前の10分間は、自分の席について料理を楽しむ」ことを推奨するものです。家庭では、毎月30日を冷蔵庫の中にある消費期限・賞味期限間近な食材から使い、冷蔵庫をきれいにする「冷蔵庫クリーンアップデー」、毎月10日を今まで捨てていた野菜の皮や茎を使ってエコに料理する「もったいないクッキングデー」とし、取組を推進するものです。

(事例)「エシカル消費自主宣言」~生徒の活動から地域に広がるエシカル消費~

徳島県立吉野川高等学校(徳島県)

スクールカフェ

- エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人や社会、環境に配慮した消費行動のことです。

- 吉野川高校では、2017年に「エシカル消費自主宣言」を行い、全ての授業でエシカルの要素を取り入れています。

- 食ビジネス科の生徒が校内で運営するスクールカフェでは、農業科学科の生徒や地域の農家が生産した農産物の規格外品等を加工したスイーツなどを提供しています。

(事例)大人が楽しんで学べる体験型イベント「SUSTABLE(サステーブル)」~作り手、使い手、食べ手をつなぐ~

三菱地所株式会社(東京都)

MEL認証に関する説明の様子

- 「大人の食育」をテーマとした「食育丸の内」の活動を2008年から実施。プロジェクト名を「EAT&LEAD(イートアンドリード)」として2021年に新たに活動を開始しました。

- 2021年は、持続可能性に配慮した食材「サステナブル・フード」を実際に食べ、体感しながら学ぶイベントを計6回開催しました。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班

電話:03-3502-8111(内線4578)

FAX:03-6744-1974