地域での食育の推進

健康寿命の延伸につながる食育

- 第4次食育推進基本計画では、2025年度までに、1日当たりの野菜摂取量の平均値を350g以上、果物摂取量※100g未満の者の割合を30%以下とすることを新たに目標として設定しています。

- 「令和元年国民健康・栄養調査」によると、野菜類摂取量は280.5g、果実類摂取量は100.2gとなっています。また、果物摂取量100g未満の者の割合は61.6%です。

- 野菜の摂取量は20~40歳代、果実の摂取量は20~50歳代で特に少なくなっており、平均値を下げている原因と考えられます。

- 足立区では、地域内の飲食店等で野菜摂取量を増やす取組を実施しており、厚生労働省では、この取組を「健康寿命のばそう!アワード」において表彰し、全国に横展開することで、野菜摂取量増加に向けた取組を推進しています。

- 農林水産省では、野菜や果実の摂取量を増やす取組として、「野菜を食べようプロジェクト」や「毎日くだもの200グラム運動」を行っているほか、外食等で扱いやすい果実加工品の安定供給に向けた取組を推進しています。

※…果実類のうちジャムを除く摂取量

資料:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」 注:野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物

資料:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」 注:果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料

(コラム)新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた調査研究

- 厚生労働省では、2020年4月から5月の緊急事態宣言下及びその前後における児童・生徒(小学5年生、中学2年生)とその保護者の栄養・食生活の変化に影響する要因の把握を目的に調査を行いました。

- その結果、世帯所得が高い群と比較して、所得が低い群では、緊急事態宣言後は感染拡大前よりも、食事を作る時間や心の余裕が少なくなり、食材や食事を選んで買う経済的余裕が少なくなったと回答した保護者の割合が多いことが明らかになりました。

- また、緊急事態宣言下では、所得が低い群、保護者の食事準備に対する知識・態度・スキルの合計点が低い群において、肉・魚・卵及び野菜のそれぞれを1日2回以上摂取している子供の割合が少ないことが明らかになりました。

資料:令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)

「新型コロナウイルス感染症流行前後における親子の栄養・食生活の変化及びその要因の解明のための研究」

※1点(全くわからない)~5点(よくわかる)とし、7項目の得点を合計した(7点~35点)。

得点が高いほど、良好であることを示す。

(コラム)我が国の食料安全保障をめぐる状況

- 世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う畜産物等の需要増加、気候変動の影響等により、中長期的には逼迫が懸念されます。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアによるウクライナ侵略等による食料供給に対する懸念も生じています。

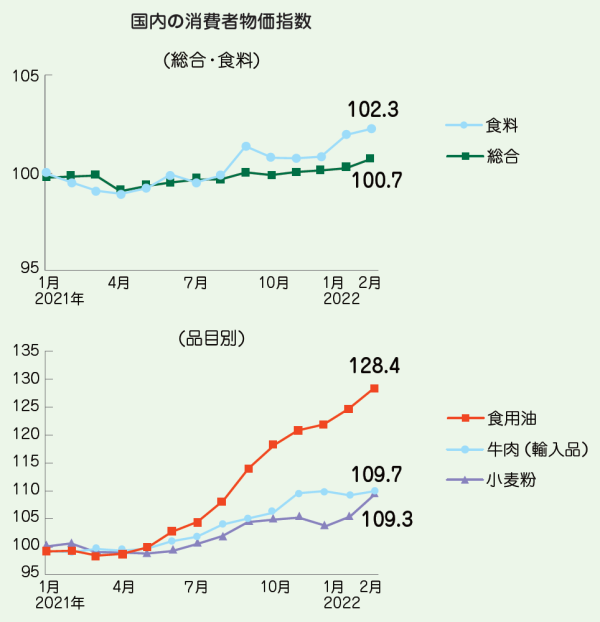

- 例えば小麦の国際価格は、北米での高温乾燥による不作等に、ロシアによるウクライナ侵略が重なり、2022年3月に過去最高値を記録しました。国内における食料の消費者物価指数も、2021年後半以降上昇傾向で推移しています。

- 農林水産省では、食料安全保障の確立への理解を深めるよう、食料需給に関する情報の収集・分析と消費者等への情報発信を強化しています。

資料:総務省「消費者物価指数」(令和2(2020)年基準)を基に農林水産省作成

食育推進運動の展開

- 毎年6月の「食育月間」には、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への積極的な参加を促すよう、各地で様々な取組が行われています。

- また、農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により対面での食育活動が困難となった人や、デジタル化に対応した食育を今後実践してみたいと考えている個人・グループをターゲットとして「デジタル食育ガイドブック」を作成しました。

もっと詳しく知りたいときは:デジタル食育ガイドブック

(コラム)「食育月間」の取組 ~「第16回食育推進全国大会inいわて」、「食育月間セミナー」を通じた食育の普及啓発~

- 2021年6月の「食育月間」には、「第16回食育推進全国大会inいわて」をオンラインで開催し、岩手県産食材を使った料理教室、復興支援への感謝を発信する「岩手おもてなし中継」等を配信しました。

- また、「食育月間セミナー」をオンラインで開催し、「新たな日常」における食育の体験活動やオンライン体験の可能性について、先進事例の紹介やパネルディスカッションを実施しました。

岩手おもてなし中継の様子

第5回食育活動表彰 受賞事例

食育の取組が全国で展開していくことを目的として、「食育活動表彰」を始め、各種の表彰を実施しています。

1. 「ZENB initiative」を通じた、食にまつわる環境意識や健康意識を高める活動 ~植物を可能な限りまるごといただく~

株式会社Mizkan Holdings(東京都)

中学生・高校生向けのワークショップ

- 株式会社Mizkan Holdingsでは、「おいしさ」、「健康」、「サステナビリティ」の3つの視点で食の未来を考える活動を2018年11月から実施しています。

- 2019年には、「フードロスを減らすには? ~10代と考える10年後の食の未来~」をテーマに中学生・高校生向けのワークショップを実施しました。野菜の皮や芯まで丸ごと食べられる商品をヒットさせるための方法を考えるなど、若い世代に食における環境負荷の低減という視点を提示しました。

2. 親子の食育で健康寿命延伸へチャレンジ! こども食育レッスン 1 ・2 ・3 ♪

青森市食生活改善推進員会(青森県)

「三色バランスの簡単おにぎらず」

- 年長児とその保護者が、三色食品群※について、ゲームなどを通じて学んだ後、「三色バランスの簡単おにぎらず」を調理する取組を行っています。

- 2020年度のアンケート結果では、「三色食品群について家庭で話す」と回答した保護者の割合がレッスン前と比較して約6倍に増えるなど、親子の食への関心を高めることができました。

※食品を、栄養素の働きから、体をつくるもとになる「赤」、エネルギーのもとになる「黄」、体の調子を整えるもとになる「緑」の3つのグループに分けたもの

その他の受賞事例を知りたいときは:「第5回食育活動表彰事例集」

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班

電話:03-3502-8111(内線4578)

FAX:03-6744-1974