Topic 「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進

令和4年度食育白書では、「「新たな日常」やデジタル技術を活用した食育の推進」を特集とし、新型コロナウイルス感染症の影響下における食生活等の変化やデジタル技術を活用した食育の実践の状況、その取組事例等を紹介しています。

新型コロナウイルス感染症の影響下で食生活にどういう変化があった?

- 新型コロナウイルス感染症の影響下では、食生活においても様々な変化が見られました。

- 新型コロナウイルス感染症の拡大前(令和元(2019)年11月頃)に比べて、現在の食生活が変化したかを尋ねた結果です。

- 自宅で食事を食べる回数が「増えた」と回答した人が約4割でした。家族以外の誰かと食事を食べる回数が「減った」と回答した人が約7割でした。

- 「朝食を食べる回数」「規則正しい食生活リズム」「栄養バランスのとれた食事」については、「変わらない」と回答した人の割合が高かったです。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(令和4(2022)年11月実施)

共食の状況にどういう変化があった?

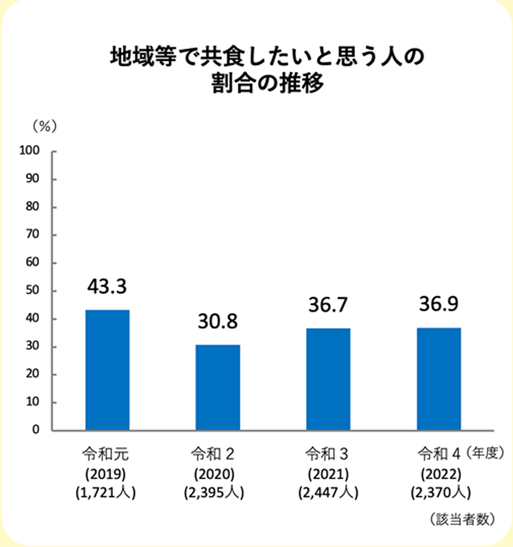

- 農林水産省の調査では、地域やコミュニティ(職場等を含む。)での食事会等の機会があれば 「参加したいと思う」(「とてもそう思う」又は「そう思う」)と回答した人の割合は2019年度は43.3%でしたが、2020年度は30.8%、2021年度は36.7%、2022年度は36.9%でした。

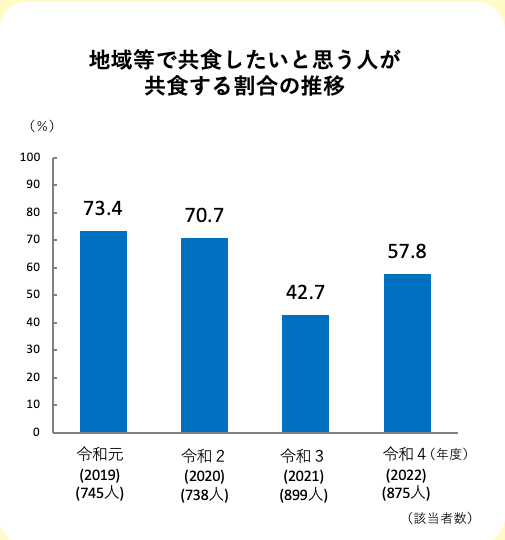

- また、「参加したいと思う」と回答した人のうち、過去1年間に食事会等に「参加した」人の割合は2019年度、2020年度は70%を超えていたものの、2021年度と2022年度は大幅に減少しました。

- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下において、誰かと一緒に食事をとる(共食)機会が減少したことが分かります。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」

注:地域や所属コミュニティ(職場等を含む。)での食事会等の機会があれば「参加したいと思う」(「とてもそう思う」 又は「そう思う」)と回答した人の割合。

注:令和2(2020)年度以降の調査については、設問の冒頭に「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策が十分にとられているという前提でお伺いします。」との文言を追記している。

注:令和元(2019)年度は「調査員による個別面接聴取」、令和2(2020)年度以降の調査は「郵送及びインターネットを用いた自記式」で実施。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」

注:地域や所属コミュニティ(職場等を含む。)での食事会等の機会があれば「参加したいと思う」(「とてもそう思う」 又は「そう思う」)と回答した人のうち、過去1年間に「参加した」と回答した人の割合。

注:令和2(2020)年度以降の調査については、設問の冒頭に 「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策が十分にとられているという前提でお伺いします。」との文言を追記している。

注:令和元(2019)年度は「調査員による個別面接聴取」、令和2(2020)年度以降の調査は「郵送及びインターネットを用いた自記式」で実施。

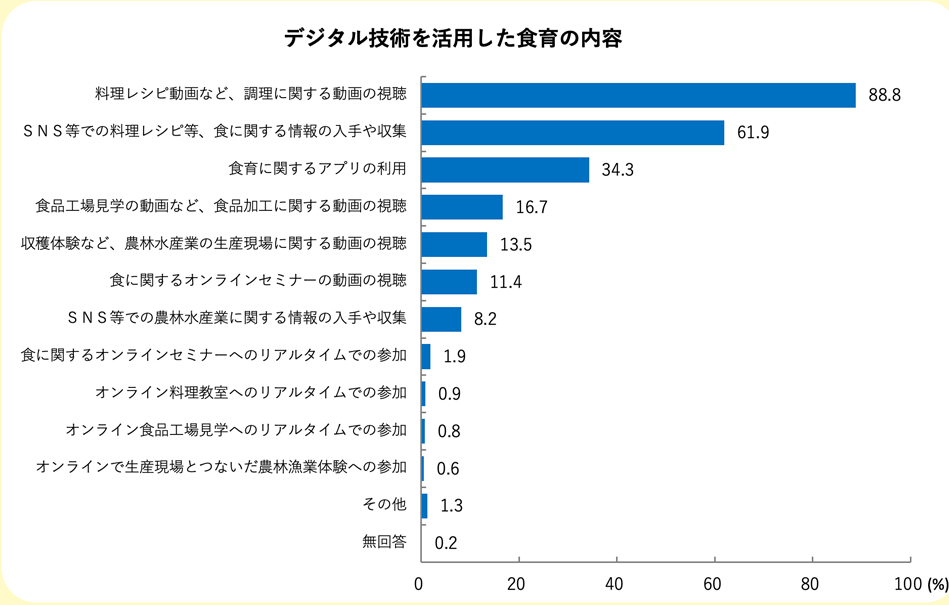

デジタル技術を活用した食育の内容

- 利用したことがあるデジタル技術を活用した食育については、「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」を挙げた人の割合が88.8%と最も高く、次いで、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」(61.9%)、「食育に関するアプリ※(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」(34.3%)でした。 (※アプリケーションの略。スマートフォンの上で動くソフトウェアのこと。アプリをインストールすることで、スマートフォンに機能を追加できる。)

- 20歳代~70歳代以上のいずれの年代においても利用されていました。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(令和4(2022)年11月実施)

(複数回答可)

全体(527人)

( 事例 )デジタルツールを活用した、果物の遠隔収穫体験

株式会社パーシテック(京都府)

- 2017年から遠隔操作技術を用いた、農園と消費者を結ぶ遠隔収穫体験を実施しています。体験の参加者はパソコンの画面を見ながら収穫の指示を出し、農家の方がスマートグラスを着けて園で果物を収穫します。

- 収穫された果物は参加者に送付され、自分が収穫した果物を実際に食べることができ、楽しさと美味しさを感じることができる仕組みとなっています。

- 参加した子供たちからは「柿はこんなに密になるんだ。」、「りんごってこんな風に実がつくんだ。」といった声があがっています。

遠隔操作技術を用いた果物の収穫

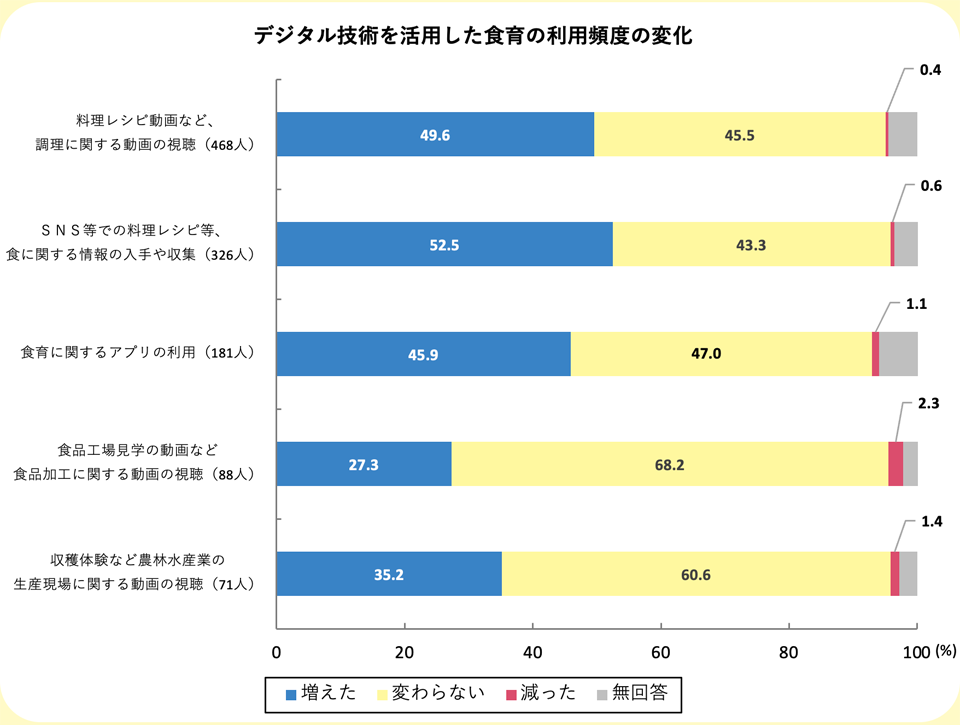

デジタル技術を活用した食育の利用頻度の変化

- 新型コロナウイルス感染症拡大前と比べたデジタル技術を活用した食育の利用頻度の変化について、デジタル技術を活用した食育の利用状況の上位5つを見てみると、いずれも「増えた」と回答した人の割合が「減った」と回答した人の割合を上回っていました。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(令和4(2022)年11月実施)

( 事例 )デジタル技術を活用した魚をおろす疑似体験 【第6回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞】

愛南町(あいなんちょう)ぎょしょく普及推進協議会(愛媛県)

情報端末で三枚おろし体験

- 魚の生産から消費、生活文化までを含む幅広い内容を広めるため、7つの「ぎょしょく教育」を町内全ての保育所、小・中学校で実施しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の一つとして、魚の三枚おろしを疑似体験できるアプリを制作しました。

- 子供たちの「本物の鯛をおろしてみたい」という興味を引き出したり、実物の魚をおろす体験へのハードルを下げたりすることで、魚を調理したり、食べたりすることへの関心を高めています。

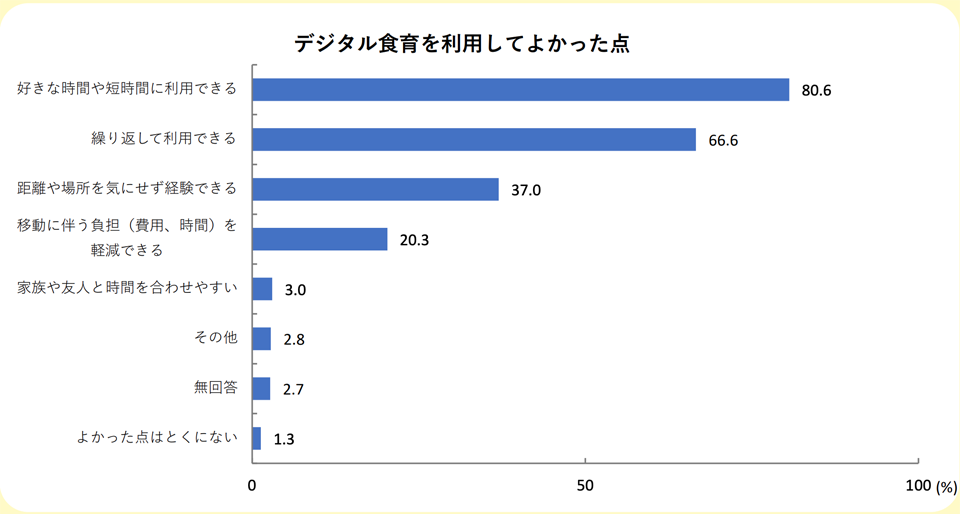

デジタル技術を活用した食育を経験してよかった点

- デジタル技術を活用した食育を経験してよかった点について、「好きな時間や短時間に利用できる」を挙げた人の割合が80.6%と最も高く、次いで、「繰り返して利用できる」(66.6%)でした。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(令和4(2022)年11月実施)

(複数回答可)

全体(527人)

(コラム) 野菜摂取量の「見える化」の取組

1 農林水産省の職員には期間中に複数回の測定を前提として、その結果の推移を個人ごとに記録するため、ID等の個人情報の入力が可能なベジメータを使用し、来庁者には個人情報の入力が不要なベジチェックを使用。

2 期間中に2回以上測定した人の場合は、最も高い値を採用

3 野菜を摂取するよう心がけているかという質問に対し、「とてもそう思う」又は「そう思う」と回答した人の割合は、取組前は51.5%だったのに対し、取組後は61.6%と、約10ポイント増加。

- 第4次基本計画では、1日当たりの野菜摂取量の平均値を350g以上とすることを目標に設定していますが、現状は平均280g程度と約7割の人が目標量に達していません。

- 原因の一つとして、自分自身が摂取している野菜の量を正しく把握できていないことが考えられます。そこで、「野菜の日(8月31日)」の特別企画として、2022年8月中旬から9月末までの間、日頃の野菜摂取状況が把握できる測定機器を農林水産省内に設置し、職員及び来庁者に対して日頃の食生活に適量の野菜を取り入れることが習慣となるような機会を作りました(*1)。

- 期間中に複数回測定した職員の結果では、初回の測定による野菜の摂取状況の推定値が平均305g程度であったのに対し、2回目以降は平均340g程度となり、35g程度の上昇が見られました(*2)。また、測定期間の前後に行ったアンケートにおいても、野菜を摂取するよう心がけている人の割合が約10ポイント増加しました(*3)。

- 野菜摂取状況を数値で「見える化」することで、日頃の食生活を見直す 機会となり、行動変容を促すことにつながったものと推測されます。

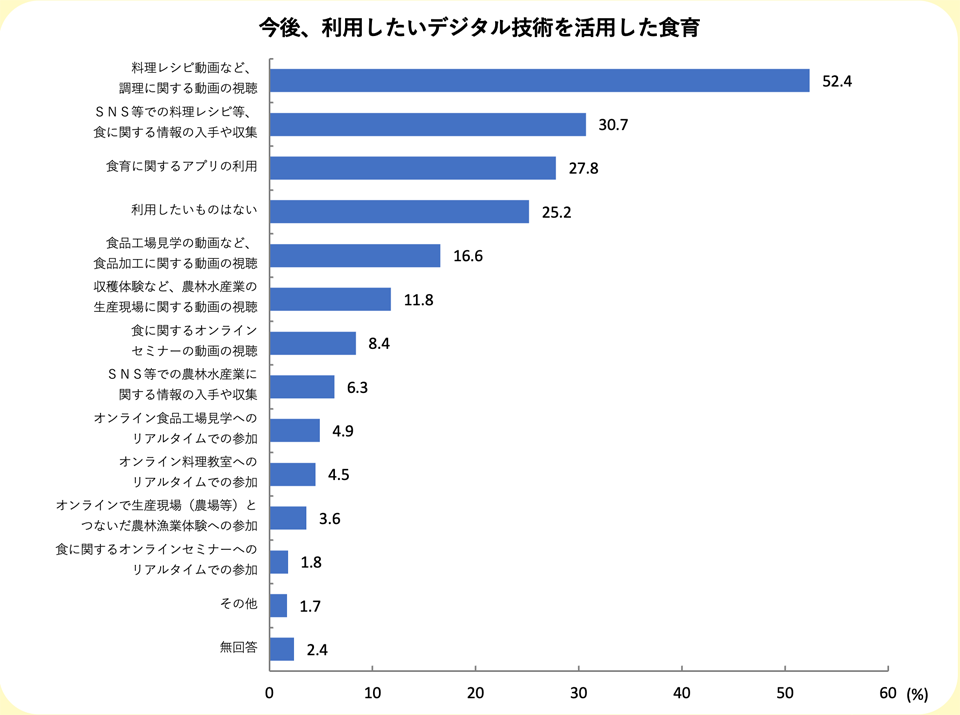

今後利用したいデジタル技術を活用した食育

- 今後、利用したいデジタル技術を活用した食育については「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」を挙げた人の割合が52.4%と最も高く、次いで、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」(30.7%)、「食育に関するアプリ(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」(27.8%)でした。

- 対面での食育の取組に加え、デジタル技術を活用した食育の取組を効果的に組み合わせながら、多様で広がりを持った食育を推進することが必要です。

資料:農林水産省「食育に関する意識調査」(令和4(2022)年11月実施)

(複数回答可)

全体(2370人)

(事例) 地元の食材や食文化の魅力とともに、料理人の立場から進める、オンラインも活用した楽しく学ぶ食育活動 【第6回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞】

長田 勇久(おさだ はやひさ)さん(愛知県)

オンラインイベントの様子

- 料理人の立場から持続可能な食につながる地域の食材と発酵文化の魅力等を発信しています。

- 生産者と食品事業者との交流を行い、生産物の知識を深めるとともに、自身が経営する日本料理店では、会話を通じて旬の食材や食文化等の説明を時間をかけて行います。

- 伝統野菜や醸造文化の研究と発信、小中学校での栄養教諭等への料理講座の開催、地元の食を支える生産者を向かえたオンライン講座等、SNS等を活用しながら国内外へ活動を展開しています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班

電話:03-3502-8111(内線4578)