学校・保育所等での食育の推進

学校における食育

- 学校においては、食に関する指導の全体計画を定め、給食や各教科等の中で学習内容を関連付けた指導が行われています。

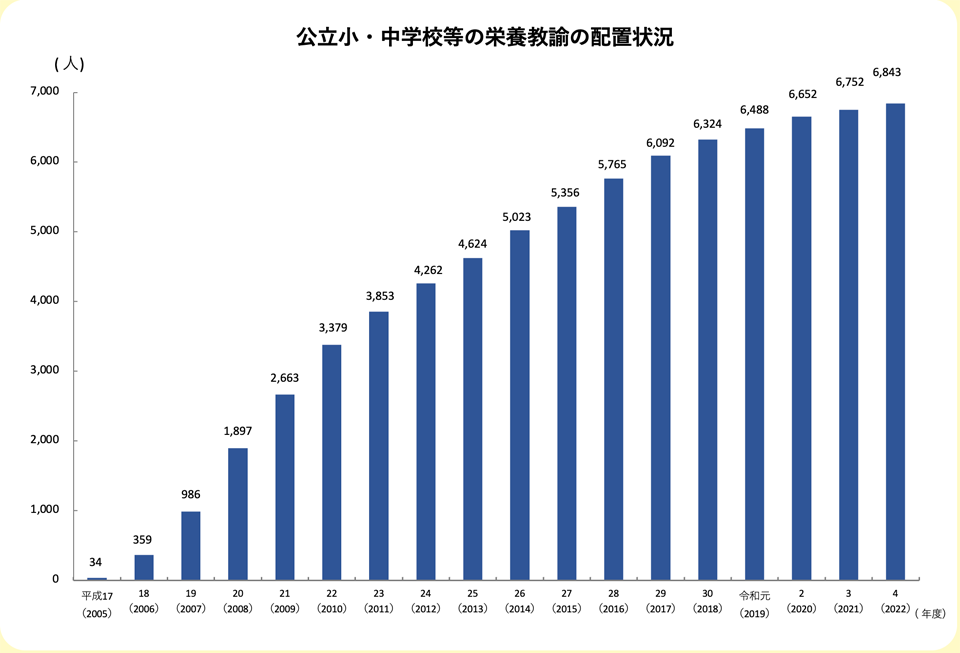

- 公立小・中学校等の栄養教諭の配置数は年々増加しています。(全都道府県で6,843人が配置(2022年5月1日現在))

資料:文部科学省初等中等教育局健康教育・食育調べ(平成27(2015)年度まで、各年度4月1日現在)

文部科学省「学校基本調査」(平成28(2016)年度以降、各年度5月1日現在)

注:小・中学校等とは、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校を指す。

栄養教論とは

- 食に関する専門家として児童生徒等の「栄養の指導及び管理をつかさどる」教員です。

- その専門性を生かし、学校給食の栄養管理や衛生管理等を担うとともに、学校内における教職員間及び゙家庭や地域との連携・調整において要としての役割を果たしています。

学校給食

- 学校給食は全小学校数の99.0%、全中学校数の91.5%で実施されています。(出典:文部科学省「学校給食実施状況調査」(2021年度))

- 栄養バランスのとれた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を図ること等を目的に実施しています。

- 食に関する指導を効果的に進めるための「生きた教材」としても大きな教育的意義を有しています。

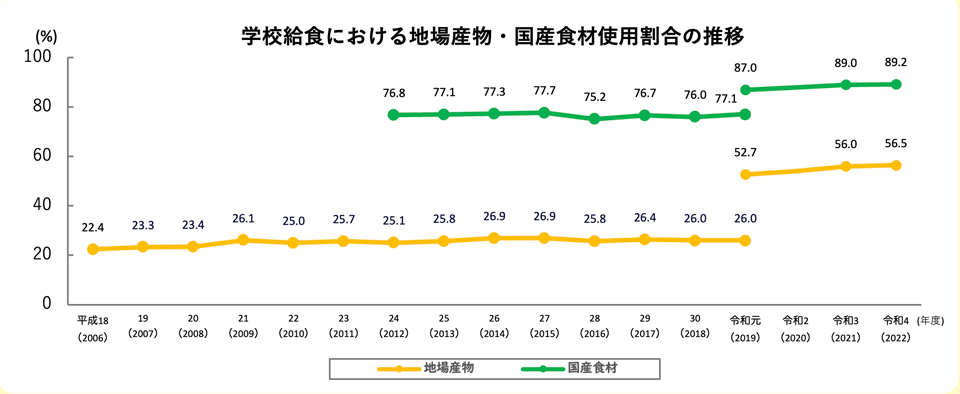

- 地場産物を学校給食に活用し、食に関する指導の教材として用いることにより、子供が、より身近に、実感を持って地域の食や食文化等について理解を深め、食料の生産、流通に関わる人々に対する感謝の気持ちを抱くことができます。

資料:令和元(2019)年度までは文部科学省「学校給食栄養報告」(食材数ベース)、令和元(2019)年度以降は文部科学省「学校給食における地場産物・国産食材の使用状況調査」(金額ベース)

( 事例 )学校給食における地場産物の活用について

島根県雲南(うんなん)市

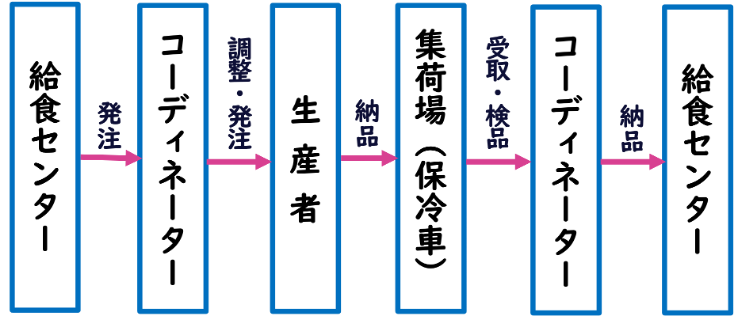

雲南市における地場産野菜の納入体制

- 2019年に市内の給食センターを統合したことをきっかけに、学校給食における地場産物の更なる活用を目指し、供給体制の見直しを行いました。

- 具体的には、地元の直売所に、保冷庫を整備し集荷場として活用することで、給食センターまでの距離が遠くなり納入困難となった生産者の負担軽減を図りました。

- その結果、市全体で学校給食での地場産野菜の使用割合(重量ベース)が増加し、2017年度の36.4%から2021年度には54.0%となりました。

- また、生産者と給食センターの間の調整業務を担うコーディネーターを配置し、地元野菜の安定供給が図れるように調整を行うことで、栄養教諭が生徒への食育に注力できるようになりました。

- さらに、地元の生産者グループが中心となり、「雲南市給食向け野菜栽培者マーク」(給食用野菜を栽培している生産者の商品であることが識別できるマーク)を考案。マークを付けた野菜は市内の直売所等で広く販売され、生産者の所得向上にもつながっています。

就学前の子供に対する食育

- 保育所、幼稚園、認定こども園では、「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づいて、教育や保育の活動の一環として、計画的に食育の取組が実施されています。

( 事例 )「食」から始まり、つながる気付きと学びの輪

社会福祉法人幌北(こうほく)学園下落合(しもおちあい)そらいろ保育園(東京都)

- 食を身近に感じられる保育の環境作り、こどもたちが自分で考え、行動する力を育む食育の取組を実施しています。

- ガラス張りの調理室内にある食材や調理の様子の観察、料理のごっこ遊び、ジャガイモの収穫体験等を通して、日常生活の一部として自然に関わり、自らの感覚で食材を意識することで、食事とのつながりに自然に気付くようになっています。

おままごとコーナーでのごっこ遊び

( 事例 )地域の特徴を活かした食育の取組 「牛さん、ありがとう」感謝の気持ちと食べ物を大切にする気持ちを育む活動

上板町立(かみいたちょう)高志(たかし)幼稚園(徳島県)

乳搾りを体験している様子

- 校区内にある牛舎へ歩いて見学に行き、幼児が餌やりや乳搾りを体験しています。

- 幼児は酪農現場から牛乳になるまでの工程を学び、毎日飲んでいる牛乳と身近にいる牛が結び付いたことで「食べ物への感謝の気持ち」や「食べ物を大切にする気持ち」を育んでいます。

( 事例 )サツマイモの栽培を通して、育てる大切さに気付き、 感謝の気持ちを持つ~食育活動の中で、探求心を培う~

幼保連携型認定こども園 元総社(もとそうじゃ)幼稚園(群馬県)

- こどもたちがサツマイモの栽培から収穫までを体験できる専用の農園があり、自然とのふれあいを大切にした食育活動を実施しています。

- 4種類のサツマイモを苗から植え付けを行い、収穫後は給食として提供します。サツマイモを通して調べたり、考えたり、話し合ったりすることを通して、生きるために必要な意欲、探究心等を育んでいます。

サツマイモ掘りの様子

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班

電話:03-3502-8111(内線4578)