地域での食育の推進

地域や職場における食育の推進

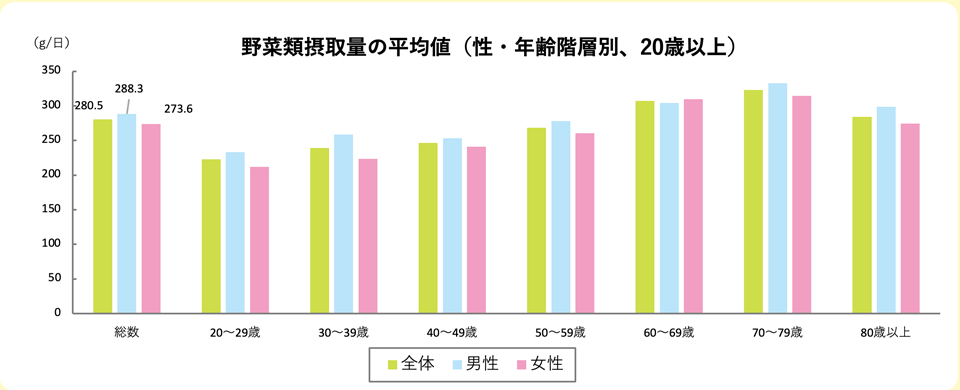

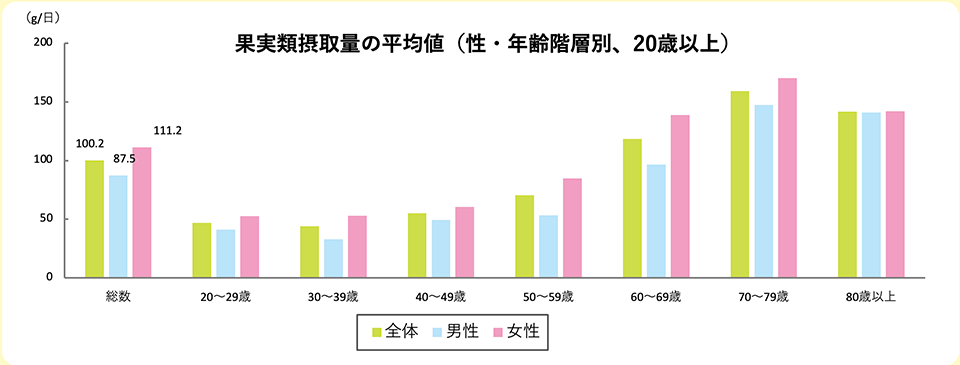

- 第4次食育推進基本計画では、2025年度までに、1日当たりの野菜摂取量の平均値を350g以上、果物摂取量※100g未満の者の割合を30%以下とすることを目標として設定しています。(※果実類のうちジャムを除く摂取量)

- 「令和元年国民健康・栄養調査」によると、野菜類摂取量は280.5g、果実類摂取量は100.2gとなっています。また、果物摂取量100g未満の者の割合は61.6%です。

- 野菜の摂取量は20~40歳代、果実の摂取量は20~50歳代で特に少なくなっており、平均値を下げている原因と考えられます。

- 農林水産省では、野菜や果実の摂取量を増やす取組として、「野菜を食べようプロジェクト」や「毎日くだもの200グラム運動」を推進しています。

資料:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」

注:野菜類とは、緑黄色野菜、その他の野菜、野菜ジュース、漬け物

資料:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」

注:果実類とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料

( 事例 )「農のあるくらし」から食や自然の大切さを学ぶ 【第6回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞】

有限会社諏訪野(すわの)ファーム・インさぎ山(埼玉県)

ゴムボートでの田植体験

- 「農のあるくらし」をテーマに食や自然の大切さを学ぶ農業体験を行い、環境との共存・共生を目指す食育の活動に取り組んでいます。

- 食育体験では、自然のサイクルに合わせて植え付けや収穫を行い、収穫から調理、食事まで一連の流れを通して体験できるようになっています。

- そのほかにも、刈り取ったわらを燃料にしてかまどでご飯を炊いたり、その灰を肥料にするなど循環型農業を実感できる仕組みとなっています。

- 企業と連携し、障害のある人に対しての農業体験の場の提供や、埼玉県警少年課と連携し、少年たちの居場所づくりや立ち直り支援の場も提供し、社会福祉にも貢献しています。

- 新型コロナウィルス感染症の影響下でも密が避けられることを活かして農場受け入れを積極的に行いました。さらに、SNSを活用し、旬の野菜を使った料理や郷土料理の発信、オンライン講座等を実施しました。

( 事例 )佐渡(さど)市における有機農業の推進と連携した食育活動

新潟県佐渡市

田んぼの生きもの調査の様子

- 「朱鷺(とき)と暮らす郷づくり認証制度」や「給食を地域で支える仕組づくり」により、有機農業に先進的に取り組んでいます。

- 「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」では田んぼの生物を調査し、都市との交流や環境教育を行い、「生きものを育む農法」では、田んぼやその周辺に生物が生息できる環境整備の取組を行いました。

- 学校給食等で地場産の有機食材の使用を試験的に開始し、市長による小学校での食育の授業や、農業や環境、地域について児童が中心となり話し合う授業が行われる等、「給食を地域で支える仕組みづくり」を進めています。

- その結果、参加者や生産者の有機農産物への興味関心が高まり、購入希望の声や、生産者として有機農産物を導入したいといった声もあり、今後の取組が期待されます。

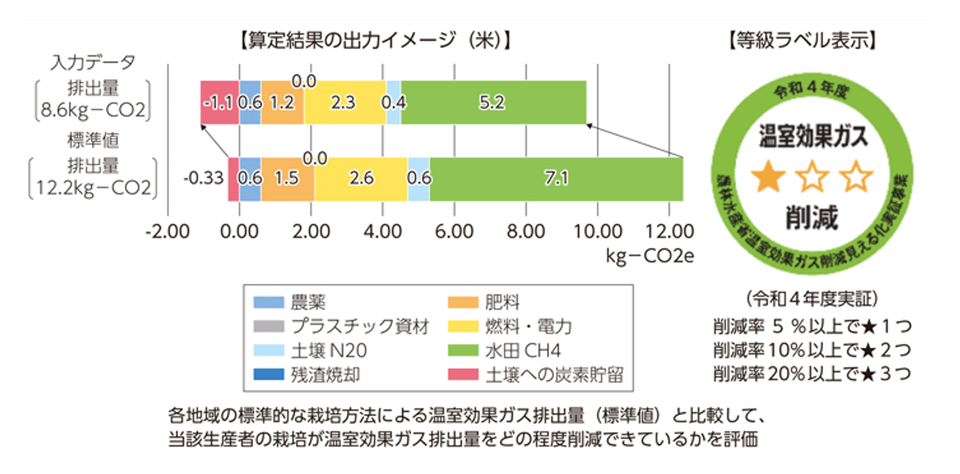

(コラム)農業からの温室効果ガスを削減する取組の「見える化」

- 「みどりの食料システム戦略」に基づき、農業由来の温室効果ガス削減に貢献する取組を行っている生産者の努力を「見える化」するため、農産物の 温室効果ガス簡易算定ツールを作成しました。

- 温室効果ガスの削減率を星の数で等級ラベル表示した農産物(米、トマト、キュウリ)の実証を実施しています。

- 今後は、対象品目の拡大やラベル表示の効果的な表示方法、生物多様性保全の指標の追加の検討を行い、環境負荷低減の取組の「見える化」を進めていきます。

資料:農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループで作成

食育推進運動の展開

- 毎年6月の「食育月間」には、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への積極的な参加を促すよう各地で様々な取組が行われています。

- また、農林水産省では、デジタル化に対応した食育を今後実践してみたいと考えている個人・グループをターゲットとして「デジタル食育ガイドブック」を作成、公開しています。

もっと詳しく知りたいときは:デジタル食育ガイドブック

(コラム) 「食育月間」の取組 「第17回食育推進全国大会inあいち」、 「食育月間セミナー」を通じた食育の普及啓発

食育活動表彰の表彰式の様子

- 2022年6月の「食育月間」には、 「第17回食育推進全国大会inあいち」を開催し、学生レシピコンテスト、食育に関する172のブースの出展などの様々な催しにより、楽しみながら食育について考える機会が提供されました。

- また「食育月間セミナー」を開催し、食品ロス削減等に貢献している食育実践者による事例の紹介やパネルディスカッションを実施しました。

第6回食育活動表彰 受賞事例

( 事例 )住み慣れた地でいつまでも暮らすため、島の特徴を 生かした「食」と「健康」をサポート 【第6回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞】

十島村(としまむら)食生活改善推進員連絡協議会(鹿児島県)

親子クッキングの様子

- 離島が抱える課題の解決のため、子供たちの自立に向けた食育活動や食を通した高齢者支援、災害時のための食事作り実習・健康食堂の開催等の活動を実施しています。

- 大半の子供たちは中学卒業と同時に親元を離れることから、健全な食生活を実践し、生きる力を身に付けてほしいという住民の思いから、各島で親子クッキングや地域に伝わる郷土料理実習など、島ならではの食の学びの機会を提供しています。

( 事例 )オープンキッチン(工場見学)やマヨネーズ教室等を通して、 食の大切さ・楽しさを伝える 【第6回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞】

キユーピー株式会社(東京都)

オンライン料理教室の様子

- 健やかな食生活の実現を目指し、食の大切さ・楽しさを伝える活動として、1961年に工場見学を開始し、小学校への出前授業等も継続的に実施しています。

- 新型コロナウイルス感染症の影響下では、オンラインでオープンキッチン(工場見学)や、子供向けの料理教室等を実施しました。

- 料理教室では、食材の旬や季節の行事を考慮したレシピを月替わりで提案し、「自分で料理できた!」、「また料理してみたい!」という感想が出るなど、食や調理への興味・関心の向上に貢献しました。

- 取組を通じて、食の大切さ・楽しさだけではなく、野菜や卵を中心とした食事や栄養について考え、健康寿命の延伸につながる食行動の変容を促す機会を創出しています。

もっと詳しく知りたいときは:「第6回食育活動表彰事例集」

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班

電話:03-3502-8111(内線4578)