5 若い世代が中心となって取り組む食育

食生活の現状からも推察されるように、若い世代が食育への関心を高め、健全な食生活を実践することができるよう、必要な情報発信をするなど、若い世代への食育を引き続き推進していく必要があります。同時に、将来に向けて、食育の担い手として活動する若い世代を増やしていくことも重要です。食料の生産から消費に至る食の循環(生産、流通、食事、廃棄・保存・再利用の過程)において、若い世代が中心となって積極的に取り組んでいる事例を紹介します。

事例:農業女子プロジェクトメンバーによる、次世代に“つなぐ”食育

農林水産省農業女子プロジェクト

農林水産省が平成25(2013)年から進めている「農業女子プロジェクト」(*1)(以下「プロジェクト」という。)では、女性農業者の知恵を様々な企業の技術等と結びつけ、新たな商品やサービスの開発を行い、社会での女性農業者の存在感を高め、職業としての「農業」を選択する若手女性の増加を図ることを目的としています。取組の一つとして、企業・教育機関と連携した食育イベントや農作業体験等を実施しています。

令和元(2019)年8月31日(やさいの日)には、アミューズメント企業と連携し、日頃農業に触れる機会の少ない都心部に住む未就学児を対象に、農業女子プロジェクトメンバー(以下「メンバー」という。)による野菜クイズや収穫体験、野菜ブーケ作り等を行う「831 やさいフェスタ」を開催しました。子供たちは、ピーマンの収穫を体験するとともに、クイズを通して、種から実になり、食卓に届くまでには様々な人が関わっていることを学びました。また、ピーマン、ニンジン等を使った野菜ブーケ教室で、野菜の種類や切る前の形を見て触れて楽しく学びました。

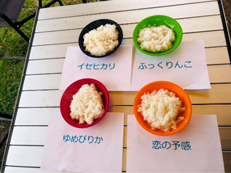

さらに、同年10月には、プロジェクトに参画している大学生と調理家電メーカーが連携して、「若者にご飯を食べる習慣を身につけてもらうために、仲間と作った美味(おい)しいお米を食べたらどうか?」というアイデアから生まれたイベント「ライスマイル極うま炊飯」を開催しました。その中では、メンバーが育てた「4品種の米の食べ比べ」等を行い、参加者に、品種によって米に味の違いがあることを学ぶ機会を提供しました。メンバーにとって、食育イベント等は消費者の意見を直接聞くことができるため、消費者ニーズを把握できる良い機会となっています。

そのほか、プロジェクトのミッションの一つである「若い女性の職業選択肢に「農業」を加える」ことを目的に、農業を志す学生の発掘、動機付け及び意識の向上のため、高校生や大学生を対象とした農作業体験等の取組も行っています。また、メンバーは毎年増加し、地域グループを立ち上げるなど、全国各地で積極的に活動を展開しています。

女性農業者は、就農する前の職歴が多様で、また子育て世代も多いことから、そのスキルや実体験を生かし、プロジェクトでは、農作業体験等を通じて、「食」と「農業」の大切さをより多くの人に知ってもらい、次の世代に“つなぐ”取組を行っていきたいと考えています。

*1 令和2(2020)年3月現在、全国で808人の女性農業者(農業女子メンバー)、33企業、7教育機関が参画

事例:持続可能な農業と社会のかたちをめざして

株式会社坂ノ途中(京都府)

株式会社坂ノ途中は、「100年先もつづく、農業を。」を目標として掲げ、持続可能な農業の実現を目指しています。関西を中心に若手の新規就農者と連携し、消費者に農産物を直接届ける通信販売を中心とした事業を行っています。新規就農者は、有機農業や低農薬農法など環境負荷の少ない農業への関心が高いことから、彼らの営農が可能な環境づくりをサポートすることで、日本の農業を持続可能なかたちに変えようとするものです。新規就農者は、小規模かつ作業環境の良くない農地からスタートすることが多いため、収穫量が少なく、収入が不安定になりやすいという課題があります。そのような新規就農者と連携し、少ない収穫量であっても消費者に届く流通の仕組みを構築することで、経営が不安定なために農業をあきらめてしまうことが多い新規就農者の現状を変えたいと考えています。

一方で、消費者に向けた普及啓発も行っています。本来、野菜は生き物であり、収穫時期によって野菜の色や状態は変化することを消費者に知ってもらい、その変化を理解し、楽しんでもらいたいと考えています。テレビ番組での野菜紹介や野菜料理教室、子供が遊びながら野菜について学べる「やさいのきもちかるた」の制作等がその活動です。野菜が生き物であることを消費者に理解してもらい、これまで規格外とされて廃棄処分となることの多かった野菜も販売できるようになり、農家の収益増加につながっています。

坂ノ途中の利用者は、新規就農者を支え、持続可能な農業を目指す会社の方針に共感した、30歳代、40歳代と比較的若い世代が多いという特徴があります。そして、社内スタッフも若く、農業以外の様々な分野からの転職者が多く、社内では異文化コミュニケーションが活発です。そのようなバックグラウンドから、再生可能エネルギーと野菜のセット販売など、これまでになかった多角的な視点から持続可能な農業を実現するための取組が作られました。

今後も、新規就農者を支援し、消費者に野菜の本来の味や姿を伝えていくことで、持続可能な農業と、そして、社会の実現を目指していこうと考えています。

事例:おいしくたべよう!災害食

Food and Smile!(宮城学院女子大学)(宮城県)

「Food and Smile!」(略称FAS)は、宮城学院女子大学で管理栄養士を目指す学生が運営している、食を通じた地域の活性化に貢献することを目指すボランティア団体で、名称には「食を通して笑顔に」という想いが込められています。メンバーのほとんどが東日本大震災を経験しており、東日本大震災で明らかになった災害時の食に関する問題を解決するため、地元企業や地域住民と連携しながら、衛生面や栄養面に配慮し、避難所や家庭にある食材で水道・電気・ガスを極力使わず簡単に調理できる「災害食」レシピの開発や普及に取り組んでいます。

レシピの作成は、顧問の教員の指導を受けながらメンバー全員で取り組んでいます。レシピを考案する際には、地場産物や備蓄食料を活用したり、簡単に調理できてアレンジしやすくしたり、子供や高齢者でも美味しく、楽しく食べられるような工夫をしています。

また、様々な団体の依頼を受け、開発したレシピを紹介する料理教室を県内外で開催し、「災害食」への理解促進と普及を図っています。料理教室は企画・運営を依頼者と学生が一緒に行い、参加者が理解しやすい説明の仕方を考え、リーフレットやレシピなども分かりやすくなるよう工夫を凝らしています。例えば、子供会の料理教室では、チームで協力し、水の使用や洗い物を減らすことができる料理を作り、災害時の調理の工夫について保護者とともに学んでもらうことができました。また、料理教室の参加者が更に地域の料理教室でレシピを紹介するなど、防災意識や「災害食」の知識が地域全体に広がる取組となっています。学生たちも、料理教室の運営を通じて、説明する能力が向上するとともに、先を見通して準備をする等、計画的に行動できるようになったと感じています。

今後も、防災意識の向上と災害時に実際に役立つ食に関するアイデアの普及を図るとともに、学生自身も自ら考え、工夫していくことで成長していきたいと考えています。

事例:食品ロス削減へ学生が取り組む「Kyo(キョー) 0(ゼロ) market(マーケット)」

龍谷(りゅうこく)大学深尾(ふかお)ゼミナール「かんきょうと」(京都府)

「Kyo(キョー) 0(ゼロ) market(マーケット)」は、多くの食品が手付かずのままゴミになる現状について、「もったいない」という想いを伝える啓発イベントです。龍谷(りゅうこく)大学深尾(ふかお)ゼミナール(以下「深尾(ふかお)ゼミ」という。)では、学生たちが平成29(2017) 年11月に府内のリサイクル施設を見学し、まだ食べられる食品が捨てられる現状を目の当たりにしたことをきっかけに、学生たちが自ら考え行動する「かんきょうと」プロジェクトを立ち上げ、「Kyo(キョー) 0(ゼロ) market(マーケット)」の取組を開始しました。深尾(ふかお)ゼミの学生を中心に、大学周辺地域の方々も巻き込んで、食品ロスの削減に取り組んでいます。

イベントでは、何もしなければ捨てられてしまう賞味期限前の食品を集めて、来場者に無料で提供する「もったいないスーパー」、小学生向けの、クイズ形式でリサイクル素材などを学ぶ「食ロスかるた」、食品ロスになる可能性のあったお茶を飲みながら、学生が来場者に食品ロスや生ごみ対策等について紹介する「エコカフェ」等を行っています。「もったいないスーパー」では、使わなかった原因や食品ロスの豆知識を書いた付箋紙をそれぞれの商品に貼るなど、ただ商品を持ち帰るだけでなく、来場者に食品ロスに対する理解を深めてもらえるような工夫をしています。

令和元(2019)年10月には9回目となるイベントを開催し、小学校や幼稚園にチラシを配布するとともに、大学周辺地域以外の方々に対しても、ポスティング、ラジオ番組、SNSなどで呼びかけを行いました。その結果、1,100品以上の食品が集まり、これまでの取組の中でも最大規模のイベントとして開催することができました。このような取組の結果、平成30(2018)年度から令和元(2019)年10月までの計9回のイベントで、食品2,492品、総エネルギー378万キロカロリー、総重量448 kgの食品を廃棄せず食品として循環させることができました。

「もったいないスーパー」の取組がメディアで取り上げられたことにより、食品回収に区役所の協力が得られたり、行政側から地域のイベントへの出展を提案されたりするなど、取組の輪が確実に広がってきていると感じています。今後も、学生が主体となり、食品ロス削減の取組を進めていきたいと考えています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974