4 子供の頃の食生活や今後の食生活に対する考え方

(子供の頃の食生活)

若い世代において、小学生、中学生、16~18歳の頃の食生活を振り返ってもらったところ、「家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた」、「家では、家族そろって食事をとっていた」、「家、学校、地域などで、田植え、野菜の収穫など、食の生産に関する体験活動をした」、「学校で、先生などから食に関する話を聞いたり、指導を受けた」に関して、年代が上がるにつれて、「あてはまる」と回答した人の割合が減少しました(図表1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4)。

(子供の頃の食生活と現在の食生活との関連)

「家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた」について、小学生、中学生、16~18歳のどの年代においても「あてはまる(「あてはまる」及び「どちらかといえばあてはまる」)」と回答した人は、それ以外の人と比べ、現在、朝食を「ほとんど毎日食べる」と回答していました(図表1-18)。

(今後の食生活に対する考え方)

ふだんの食生活の中で、今後食育として特に力を入れたいこととして、男女とも「栄養バランスのとれた食生活を実践したい」をあげた人が最も多く、男性45.1%、女性57.9%でした。また、他の世代に比べ、「栄養バランスのとれた食生活を実践したい」、「規則正しい食生活を実践したい」、「家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい」、「自分で調理する機会を増やしたい」、「調理方法・保存方法を習得したい」をあげた人が多くいました(図表1-19-1、1-19-2)。

コラム:若い世代(20歳代及び30歳代)が育った背景

〇食育の推進とともに

平成17(2005)年に食育基本法が公布・施行されるとともに、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどることを職務とする栄養教諭の制度が創設されました。当時小学生であった世代が現在の20歳代の大半を占めており、食育の取組が広がる時期に育った世代といえます。小学生の頃の食生活について、食の生産に関する体験活動をした(「あてはまる」と回答)人及び学校で食に関する指導を受けた(「あてはまる」と回答)人の割合は、男女とも20歳代で最も高くなっています(図表1、図表2)。

〇食料消費の変化について

生鮮食品、加工食品及び外食別の食料支出の構成割合は、全世帯で見ると生鮮食品から加工食品への移行が進み、食の外部化(*1)が進みました(図表3)。

*1 共働き世帯や単身世帯の増加、高齢化の進行、生活スタイルの多様化等を背景に、家庭内で行われていた調理や食事を家庭外に依存する状況が見られる。これに伴い、食品産業においても、食料消費形態の変化に対応した調理食品、総菜、弁当といった「中食」の提供や市場開拓等に進展が見られている。こういった動向を総称して「食の外部化」という。

〇食環境(食べ物や情報の入手しやすさ)の変化について

終日営業店舗も多くあるコンビニエンスストア(*2)の国内店舗数は、平成30(2018)年度は、平成9(1997)年度の2倍近く(5万店舗超)となり、都市部を中心に、時間を問わず容易に食べ物が入手できるようになりました(図表4)。

*2 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行う事業所をいう(総務省「日本標準産業分類(平成25(2013)年10月改定)」)。

また、インターネット、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の利用が広がり、料理レシピサイト、ブログ等を通して、様々な「食」に関する情報を手軽に入手できるようになりました。総務省の通信利用動向調査によると、平成9(1997)年に9.2%であったインターネット利用者の割合は、平成30(2018)年に79.8%となりました。ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の利用者の割合は60.0%であり、13歳から49歳までの各年齢階層では70%以上となっています(図表5、図表6)。

〇女性の社会進出について

男女雇用機会均等法が施行された昭和61(1986)年に57.1%であった25~44歳女性の就業率は、令和元(2019)年には77.7%と約20ポイント上昇しました(*3)。また、女性の年齢階級別労働力率は、「M字カーブ」を描いているものの、以前よりもカーブは浅くなっています(図表7)。

*3 総務省「労働力調査(基本集計)」

女性が職業を持つことに対する意識も変化しています。男女ともに「子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」と回答した人の割合が減少し、「子供ができても、ずっと職業を続ける方がよい」と回答した人の割合が増加しており(図表8)、共働き世帯数も年々増加しています。一方、家事に対する負担は依然として女性の方が大きいという現状もあります(図表9)。

コラム:ウェブ調査結果等を踏まえた若い世代向けの啓発資材の作成

令和元(2019)年度、農林水産省では、栄養バランスに配慮した食生活を実践している人が少ない、朝食を欠食する人が多いなど、食生活上の課題が多い若い世代における食育の推進について検討するため、若い世代に対してウェブ調査及びグループディスカッションを実施しました。また、既存データ(厚生労働省「平成27年国民健康・栄養調査」)の分析を行い、それらの結果を踏まえ、若い世代向けの啓発資材「考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活」を作成しました。

1.ウェブ調査で明らかになった若い世代の食生活の実態

令和元(2019)年11月に、18歳から39歳までの男女2,000人を対象に栄養バランスに配慮した食生活、朝食の摂取、生活時間等に関するウェブ調査を実施しました。

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事、朝食は「健康に良い」

第3次基本計画では、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」を栄養バランスに配慮した食事の目安とし、そのような食生活を実践する若い世代を増やすことを目標としています。また、朝食を欠食する若い世代を減らすことも目標としています。

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事については、「健康に良い」といったプラスのイメージが強い一方、「お金がかかる」、「準備するのが面倒」といったマイナスのイメージも持っていることが分かりました(図表1-1)。朝食についても同様に、「健康に良い」、「一日の活力につながる」といったプラスのイメージが強い一方、「作るのは面倒」といったマイナスのイメージも持っていることが分かりました(図表1-2)。

資料:農林水産省「令和元年度食育活動の全国展開委託事業(食育に関する課題検討及び事例収集)若い世代向けウェブ調査」

注:「とても当てはまる(7点)」から「全く当てはまらない(1点)」までの7段階の回答の平均値

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事について「言葉も意味も知っている」人は約半数

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事について、男性の39.2%、女性の52.3%が「言葉も意味も知っている」と回答しました(図表2)。

朝食の内容は主食のみが半数以上

回答当日の朝食の内容について複数回答で選択してもらったところ、ご飯をあげた人が最も多く、次いでパン、飲み物等でした(図表3-1)。選択された回答を「主食・主菜・副菜」、「主食・主菜」、「主食・副菜」、「主食」、「飲み物等」、「その他・覚えていない・習慣がない」にパターン化したところ、ご飯、パンなどの主食のみの人が約6割を占めました(図表3-2)。

資料:農林水産省「令和元年度食育活動の全国展開委託事業(食育に関する課題検討及び事例収集)若い世代向けウェブ調査」

注:図表3-2は、図表3-1の<1>~<14>の選択肢による複数回答を以下のようにパターン化した。

主食は<1>~<6>、主菜は<7>、副菜は<8>、飲み物等は<9>~<11>、その他・覚えていない・習慣がないは<12>~<14>。

主食・主菜・副菜、主食・主菜、主食・副菜、主食については、飲み物等<9>~<11>とその他<12>の有無は問わない。

図表3-2については、主食グループの<1>から<4>までの全てを選択していた場合、無効回答として除外した。

朝食をほとんど食べない人の4割は、起床してから外出までの時間が1時間未満

朝起きてから仕事に行く(外出する、在宅で仕事を始める)までの時間は平均1.3時間であり、そのうち、朝食を食べるために使う時間の割合(時間)は約2割(約13分)でした。

起床してから外出するまでの時間について、朝食を「ほとんど食べない」と回答した人の約4割が1時間未満でした(図表4)。

経済状況が厳しい人ほど、朝食欠食者が多く栄養バランスに配慮した食生活の実践者が少ない

経済状況について「生活が苦しく、非常に心配」と回答した人では、その他の人たちに比べ、健全な食生活を「心掛けている(「常に心掛けている」及び「心掛けている」)」と回答した割合、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日に2回以上食べる頻度が「ほとんど毎日」と回答した割合、朝食を食べる頻度が「ほとんど毎日」と回答した割合が少ないという結果になりました(図表5)。

2.国民健康・栄養調査の2次解析で明らかになった若い世代の食生活の実態

栄養素等摂取状況について、厚生労働省「平成27年国民健康・栄養調査」を用いて、20歳代、30歳代を、朝食を摂取していたグループ(朝食摂取)と摂取していなかったグループ(朝食非摂取)(*1)の2群に分けて分析しました。朝食非摂取は、朝食摂取に比べ1日のエネルギー摂取量が少ないなど、若い世代の栄養素等摂取量の不足に拍車をかけていました(図表6)。

*1 朝食を摂取していなかったグループ(朝食非摂取)は、「平成27年国民健康・栄養調査」で「欠食」とされた者。なお、「平成27年国民健康・栄養調査」での「欠食」は、食事をしなかった場合、錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合、菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合

3.啓発資材の作成

このほか、グループディスカッションにおいて、栄養や食品に関する様々な情報を知っている人が多い一方、偏っていたり断片的であったりするケースが見られました。また、バランスの良い食生活として「野菜をしっかりと食べること」をあげる人が多い一方、「野菜は値段が高い」、「食べる野菜の種類が偏る」といった意見がありました。これらの結果とウェブ調査や国民健康・栄養調査の分析から明らかになった結果を踏まえ、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」の考え方や旬の野菜を上手に食生活に取り入れるコツ、時間をかけず簡単に準備できる朝食メニューの紹介等を盛り込んだ啓発資材を作成しました。

ライフスタイルが多様化する中で、本資材を通して若い世代が自らの食生活を見直し、自分自身にとって「ちょうどよいバランスの食生活」を考え、主体的に実践する人が増えるよう、そして、その実践の環(わ)が広がっていくよう、積極的に発信していく予定です。

啓発資材「考える やってみる みんな

で広げる ちょうどよいバランスの食生活」

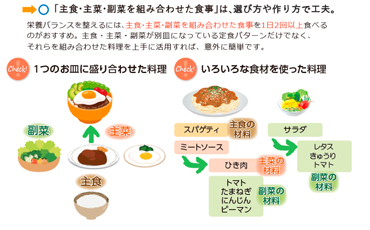

啓発資材に盛り込まれている「主食・主菜・副菜

を組み合わせた食事」の例

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974