3 米飯給食の着実な実施に向けた取組

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。平成30(2018)年度には、完全給食を実施している学校の100%に当たる29,553 校で米飯給食が実施されており、約911万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食の回数は3.5回となっています(図表2-2-4)。

農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生活」やその味覚を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。

令和元(2019)年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。

なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。

事例:地域とともに取り組む学校給食を活用した「食品ロスの削減」と「地産地消の推進」(社会的課題に対応するための学校給食の活用事業における取組)

徳島県教育委員会

事業実施体制

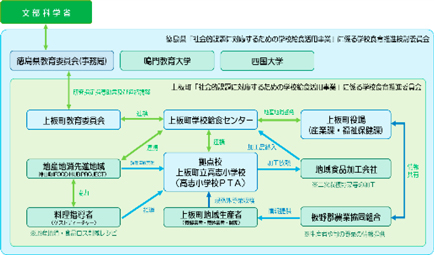

徳島県教育委員会では、文部科学省の令和元(2019)年度「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」の委託を受け、上板町(かみいたちょう)立高志(たかし)小学校と給食センターを中心として教育委員会等の行政機関、地域の生産者や農協、飲食業者等が連携し、学校給食を活用した「食品ロスの削減」と「地産地消の推進」に取り組みました。

上板町(かみいたちょう)では、商品として流通できない農作物の活用方法や加工ルートが確立されておらず、多くの規格外農作物が収穫後に捨てられている現状がありました。そのような規格外農作物を加工し、学校給食に使用することで少しでも廃棄される量を減らす取組として、一次収穫を行った後の畑で高志(たかし)小学校の児童が人参やブロッコリー等の二次収穫を行い、加工業者が「みじん切り」、「ペースト」、「小房」に加工・冷凍し、それらを学校給食に使用しました。

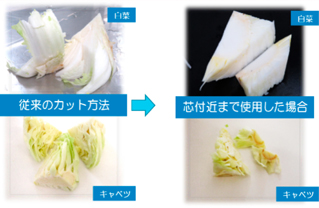

また、キャベツを始めとする葉物野菜のカット方法を従来のものから芯付近まで使用する方法に変更するなど、調理方法や調理過程で発生する野菜くず等の処理方法の見直しを行いました。それでもなお発生する野菜くずは、地元生産者(養豚業者)へ無償提供するなど、飼料として再利用する取組を実施しました。その際、児童の餌やり体験も合わせて行いました。

これらの取組を通じて、規格外農作物等の学校給食への活用回数の向上や学校給食センターにおける調理くずの削減等「食品ロスの削減」につなげることができました。そして、学校給食における地場産物活用率を向上させるだけでなく、家庭における地場産物活用についても意識の向上を図ることができました。

今後は、学校給食の残食も飼料として再利用できるよう計画しており、最終的には、食品ロスの出ない給食を目指し、官・民が協力して食品ロスと地産地消を同時に推進していける体制を築いていきます。

事例:学校給食における地場産農産物の活用について

JA東京むさし小平(こだいら)支店(東京都)

東京都小平市(こだいらし)では、学校給食における地場産農産物の活用を進める上で、農産物の配送が課題となっていました。平成6(1994)年頃は近隣の生産者が直接学校等に納入していましたが、納入先が市内に点在することから、生産者個人での対応には限界がありました。この課題を解決するため、行政、生産者、JA東京むさし小平(こだいら)支店(以下「JA」という。)による研究会を立ち上げ、生産者からの集荷体制や納入先を結ぶ配送システムについて検討した結果、JAが配送業務を担い、行政が支援することとなりました。

地場産農産物が学校給食に活用され、農産物の計画的な出荷が見込めるようになると、JAの営農指導員が中心となり、新たに学校給食への出荷を目指す生産者に対して作付け提案を行うようになりました。給食への出荷量が増加するとともに、JAと生産者との関係性が良好となり、更に営農指導・資材供給等を実施することで、生産量の増加、生産者の所得の増加にもつながるようになりました。

各生産者団体でも、学校給食に納入することを目的とした農産物の生産に取り組み、安定供給できる体制を整備しています。また、高齢のため少量多品目の生産ができなくなった農業者が品目を絞って新たに学校給食へ出荷を始めたり、若手の農業後継者が学校給食への出荷をメインとした生産体制に大きくシフトしたりと、市内の農業が学校給食によって大きく活性化されました。

さらに、学校給食に向かない規格外品などを、ドレッシング等の加工品として製造・販売することで、食品ロスに配慮した無駄のない農産物の活用を促進しています。

このような取組を通じて、学校給食における地場産農産物の使用割合は、平成18(2006)年度時点で、小学校5.5%、中学校6.0%だったものが、平成30(2018)年度にはそれぞれ29.3%、26.9%まで上昇しました(図表1)。さらに、JAで取り扱う学校給食の重点品目(使用頻度・量の多い品目)の出荷量は、小学校・中学校で合計90,120 kgと、調査を始めた平成24(2012)年の3倍となり年々増加しています。

今後も、学校給食における野菜等の地場産率30%という目標達成に向け、行政、生産者、JAとがタッグを組み、更なる地場産率の向上に取り組んでいきます。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974