1 食品ロス削減を目指した国民運動の展開

第3次基本計画では、重点課題の一つとして、「食の循環や環境を意識した食育の推進」を位置付けており、食に対する感謝の念を深めていくために、自然や社会環境との関わりの中で、食料の生産から消費に至る食の循環を意識することが大切です。

資料:総務省人口推計(平成29年10月1日)

平成29年度食料需給表(確定値)

我が国の平成30(2018)年度の食料自給率は、カロリーベースで過去最も低い37%、生産額ベースで66%となっています(図表2-5-1)。食料及び飼料等の生産資材の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、我が国では、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品ロスが、平成29(2017)年度の推計で612万トン発生しています。内訳は、事業系で328万トン、家庭系で284万トンとなっており、国民1人当たりの量で見ると年間約48kgの食品ロスが発生している状況です。

こうした中、我が国では、環境負荷の少ない、循環を基調とした経済社会システムを構築するため、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づき、食品の売れ残りや食べ残し、又は、食品の製造過程において発生している食品ロスを含む食品廃棄物等について、食品の製造、流通、消費等の各段階において、発生の抑制に優先的に取り組んだ上で、食品循環資源について飼料化や肥料化等による再生利用を推進しています(図表2-5-2)。

また、平成27(2015)年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下「2030アジェンダ」という。)では、持続可能な開発目標(SDGs(*1))(*2)の一つに「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられ、その中で「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」がターゲットとして設定されるなど食品ロスへの国際的な関心が高まっています。この「2030アジェンダ」で掲げられた目標及びターゲットを世界全体で達成していくためには、事業者だけでなく、国民一人一人の意識と行動が求められています。

この「2030アジェンダ」も踏まえて、我が国における食品ロスの削減目標が設定されました。具体的には、平成30(2018)年6月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30(2018)年6月19日閣議決定)及び令和元(2019)年7月に公表された「食品リサイクル法に基づく基本方針」において、家庭系食品ロス及び事業系食品ロスをそれぞれ令和12(2030)年度までに平成12(2000)年度比で半減させることとしました。

*1 Sustainable Development Goalsの略

*2 平成28(2016)年から令和12(2030)年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17 のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っている。

国民運動として食品ロスの削減を推進するため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号。以下「食品ロス削減推進法」という。)が、令和元(2019)年5月24日に衆議院・参議院ともに全会一致で成立し、同年5月31日に公布、同年10月1日に施行されました。法律が成立したことを踏まえ、政府として、食品ロス削減に関連する施策の一層の推進に向けて、関係行政機関相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ実効的な推進を図るため、食品ロス削減の推進に関する関係省庁会議(消費者庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省)を令和元(2019)年6月7日、同年8月29日に開催しました。また、「食品ロス削減推進法」に基づき「食品ロス削減推進会議」が設置され、第1回を令和元(2019)年11月25日、第2回を同年12月16日、第3回を令和2(2020)年2月19日に開催しました。

農林水産省は、令和元(2019)年度において、関係省庁と連携して、食品ロスの一つの要因となっている製・配・販(*3)にまたがる商慣習の見直しについて、納品期限を緩和した小売事業者の実態調査や公表、賞味期限の年月表示化等の取組を推進しました。

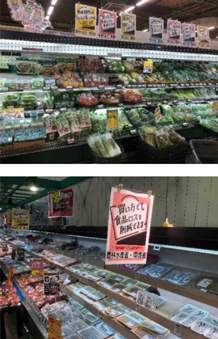

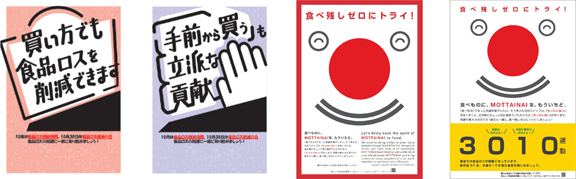

また、農林水産省では、食品ロス削減のための消費者理解を促進するため、全国の小売事業者や外食事業者等が利用可能な啓発資材を作成し、令和元(2019)年10月の食品ロス削減月間と令和元(2019)年12月から令和2(2020)年1月にかけての忘新年会シーズンに、全国の協力店等において、「30(さんまる)・10(いちまる)運動」(*4)を紹介するポスター等による啓発活動を実施しました。さらに、飲食店における食品ロス削減に向けて、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会(*5)と共同で、飲食店における食品提供、食材の使いきり等の工夫等を例示した「飲食店等の食品ロス削減のための好事例集」に新たな事例を追加・公表しました。令和2(2020)年2月の恵方巻きシーズンには、予約販売等の需要に見合った販売に取り組む食品小売業者を公表するとともに、恵方巻きのロス削減に取り組む小売店である旨を消費者にPRするための資材を提供し、消費者に対しても小売業者の取組への理解を促しました。

令和2(2020)年3月には、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策として、学校給食で活用する予定であった未利用食品の有効活用を図るため、実需者等とのマッチングや保管・配送料等の支援を実施しました。

生産・流通・消費等の過程で発生する未利用食品について、食品企業や生産現場等からの寄附を受けて、必要としている人や施設等に提供するフードバンク活動が全国各地で広がりつつあり、令和2(2020)年3月現在、国内で120団体が活動しています。

*3 メーカー(製)、中間流通・卸(配)、小売(販)のこと

*4 宴会時の食べ残しを減らすため乾杯後の30分間とお開き前の10分間は席について料理を楽しもうという運動。長野県松本市(まつもとし)で始まり、各自治体で工夫し展開されている。

*5 「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する都道府県・市区町村により、広く全国で食べきり運動等を推進し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進するとともに、食品ロスを削減することを目的として設立された自治体間のネットワーク(参加自治体:47都道府県373市区町村、令和2(2020)年3月25日現在)

小売店・外食店で掲示する消費者向けポスター等

一方、フードバンク活動に対する社会的な理解がまだ十分でないことに加え、食品の衛生的な取扱いやトレーサビリティの観点からフードバンク活動団体側の体制を懸念する声があり、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行える環境が十分整っていません。このため、農林水産省は、平成28(2016)年にフードバンク活動の食品の品質確保、衛生管理、情報管理等の適切な運営を行うための手引を作成し、フードバンク活動団体に周知しました。平成30(2018)年にはこれを改正し、衛生管理について記載した表及び記録表並びに食品提供履歴管理表を加えました。また、平成28(2016)年度から、食品を提供する側である企業と、食品を受け取る側のフードバンクのマッチングを図るためのフードバンク活動促進に向けた情報交換会を全国各地で開催しています。

令和2(2020)年3月には、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、イベントの中止・延期や小学校・中学校等の一斉臨時休業等により発生した未利用食品の情報を集約し、全国のフードバンクに対してこれらの情報を一斉に発信する取組を行いました。また、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策として、学校給食向けで未利用の食品をフードバンクに寄附する食品関連事業者等に対して、輸配送費を支援しました。

消費者・事業者・地方公共団体等の食品ロス削減に関わる様々な関係者が一堂に会し、関係者の連携強化や食品ロス削減に対する意識向上を図ることを目的として、令和元(2019)年10月30日に徳島県徳島市(とくしまし)において、第3回食品ロス削減全国大会(徳島県・徳島市(とくしまし)・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会主催、消費者庁・農林水産省・環境省共催)が開催されました。このほか、食育推進全国大会、3R推進全国大会、各種セミナー等において、食品リサイクルと食品ロスの削減について普及啓発活動を行いました。

外食時のおいしく「食べきり」ガイド

消費者庁では、外食時の「食べきり」の一層の促進に向けて実践のポイントや留意事項を盛り込んだ「外食時のおいしく「食べきり」ガイド」を農林水産省、環境省とともに作成し、食べきれずに残した料理を「持ち帰り」できることを示した店舗ステッカーの取組事例とともに公表しました。

環境省では、食品ロスに関する情報を集約したポータルサイトを作成し、それぞれの主体が食品ロスに関する正確で分かりやすい情報を得ることができる環境を整備しています(*6)。また、食品ロスに関する普及啓発の一環として、日々の生活から発生している食品ロスの量を日記形式で記録することで、7日間で発生した食品ロスによる環境影響や家計への影響を評価できる「7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー」や食品小売店ですぐに食べる商品については、賞味期限や消費期限がより長い商品を選択的に購入するのではなく、陳列順に購入することを消費者に促す際に活用可能な啓発キャラクター「すぐたべくん」を作成・公表しました。

*6 食品ロスポータルサイト(環境省):https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html(外部リンク)

7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー

「すぐたべくん」ポスター

また、地方公共団体の食品ロス削減の取組の支援も行っています。全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会が取りまとめた「食品ロス削減のための施策バンク」の中から、先進性や汎用性等に留意の上で、他の地方公共団体担当者が同様の取組をする際に参考となる事例を取りまとめた「自治体職員向け食品ロス削減のための取組マニュアル」を平成30(2018)年10月より公表しています。令和元(2019)年10月の更新版では、新たに6地方公共団体における事例を追加したほか、食品ロスが発生する場面別に事例をグループ化し、取組を検討している地方公共団体が、先進事例を検索しやすい構成へと見直しました。

学校教育においては、各教科等の中で、食事ができるまでの過程を知り、働く人々に感謝の気持ちを持つこと、残さず食べたり無駄なく調理したりすること等を指導しています。

文部科学省では、小学生用食育教材や食に関する指導の手引等において食品ロスの削減について取り上げるとともに、平成28(2016)年度から開始した「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」において、学校給食の提供過程で発生する食品ロスの削減を目指したモデル事業を実施しています。

環境省では、学校給食における再生利用等の取組を促進するとともに、食育・環境教育を推進するため、学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の3R促進モデル事業を平成27(2015)年度から実施しています。モデル事業参加学校の多くでは、給食の食べ残し量の減少や、児童を通じて保護者にも意識や行動の変化が見られます。令和元(2019)年度は、実施地域として2市(群馬県高崎市(たかさきし)、千葉県市川市(いちかわし))を採択しました(図表2-5-3)。

官民を挙げた取組である食品ロス削減国民運動ロゴマークとして、各団体・企業での利用を推進してきた「ろすのん」について、平成30(2018)年6月に通常の泣いているマークに加えて、笑っているマークも追加しました。平成25(2013)年にマークの利用がスタートし、令和2(2020)年3月現在では612件の利用件数となりました。

食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろすのん」

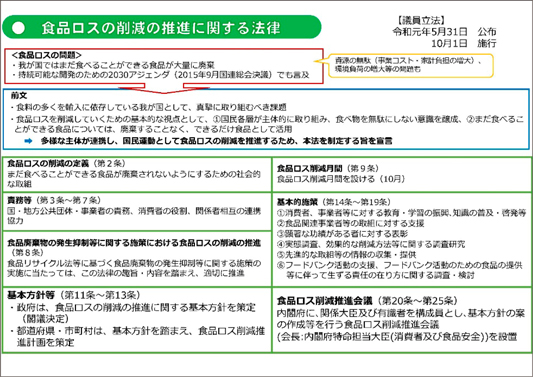

コラム:食品ロスの削減の推進に関する法律

日本では、食品ロスが年間600万トン以上発生していると推計されています。食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、環境負荷及び廃棄物の処理費用の増大等につながります。

世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本としては、食品ロスの削減について、真摯に取り組むべき課題となっています。

このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、令和元(2019)年5月24日に議員立法として、「食品ロス削減推進法」が成立し、同年5月31日に公布され、同年10月1日に施行されました。

この法律では、「食品ロスの削減」を「まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組」と定義し、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としています。

政府は「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(令和2(2020)年3月31日閣議決定。以下「基本方針」という。)を作成し、都道府県・市町村は、政府の基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定するよう努めることとされています。さらに、食品関連事業者等が行う食品ロス削減の取組に対する支援を行うことや、食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰などを行うよう努めることとされています。また、食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、10月を食品ロス削減月間とし、特に10月30日を食品ロス削減の日としています。

食品ロスの削減に向けて、国、地方公共団体、事業者、消費者など多様な主体が連携し、国民運動として、取組を推進してまいります。

「食品ロスの削減の推進に関する法律」の概要

コラム:食品ロス削減月間に関する取組

食品ロス削減月間ポスター

前頁記載のとおり、「食品ロス削減推進法」において10月を「食品ロス削減月間」としました。そして、令和元(2019)年10月は法施行後初めてとなる「食品ロス削減月間」であり、各省庁において様々な取組を行いました。同年10月30日の「食品ロス削減の日」には、徳島県徳島市(とくしまし)において「第3回食品ロス削減全国大会」が開催され、先進事例発表や「ICTを活用した食品ロス削減」をテーマとしたトークセッション等が行われました。

消費者庁では、食品ロスをめぐる現状や取組、事例紹介など、これから食品ロスの削減について取り組もうとする方などへ役立つ情報をウェブサイトで紹介しました。具体的には、我が国の食品ロスの現状や「食品ロス削減推進法」の施行、食品ロス削減に向けた取組事例等をウェブサイトやSNSで発信するとともに、料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」において食材をムダにしないレシピ(17レシピ)を紹介しました。

第3回食品ロス削減全国大会ポスター

料理レシピサイト「クックパッド」の

「消費者庁のキッチン」

農林水産省では、全国の小売店に対し、ポスター等による消費者啓発活動の実施を呼びかけ、実際に取組を行った75事業者を農林水産省ホームページで公表しました。事業者からは「見切り品を購入いただけるお客様が目立った」、「お客様の食品ロス削減に向けた行動の動機付けとなった」といった声のみならず、「店員の食品ロス削減意識の向上にもつながった」との声がありました。

また、食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろすのん」の活用事例集(19事例)を作成・公表しました。例えば、株式会社菓子處大丸(かしどころだいまる)では、賞味期限の近づいた商品を「お徳用袋」として販売する際の包装とポップに「ろすのん」を活用しています。「ろすのん」が目立つこともあり、販売すると毎回すぐに売れる人気商品となっています。「ろすのん」は食品ロス削減に取り組んでいることの意思表示であり、食品ロス削減に取り組む企業・団体が無料で活用することが可能です。

環境省では、更なる食品ロスの認知の向上や食品ロスの削減に係る普及啓発の推進、国・地方公共団体・事業者・消費者間の連携強化を目的として、令和元(2019)年10月2日に「食品ロス削減推進シンポジウム」(環境省・毎日新聞社主催)を開催しました。また、同年10月26日には、宮城県仙台市(せんだいし)、大阪府大阪市(おおさかし)及び福岡県福岡市(ふくおかし)において、家族連れを主な対象としたクイズラリー・パネル展示等による食品ロス削減のイベントを実施し、約1,000人が参加しました。

今後も日々の生活や事業の中で発生する食品ロスを引き続き削減していくため、関係省庁で連携し、食品ロス削減に向け取組や啓発等を推進してまいります。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974