2 貧困の状況にある子供に対する食育推進

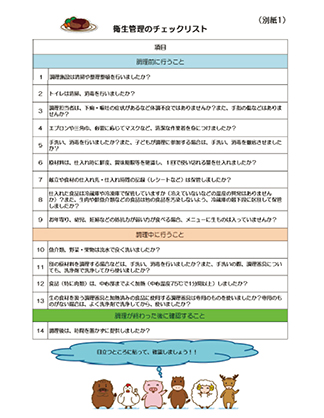

子供食堂における衛生管理のポイントにおける

チェックリスト(厚生労働省)

近年、地域住民等による自主的な取組として、無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂等が増えており(*1)、家庭における共食等が難しい子供たちに対し、共食等の機会を提供する取組が広まっています。政府では、内閣府を中心として、貧困の状況にある子供たちに対する食育の推進や貧困の連鎖の解消につながる子供食堂等の活動への支援を含む官公民の連携協働プロジェクトとして、「子供の未来応援国民運動」を推進しています。この国民運動では、民間資金による「子供の未来応援基金」を通じて、子供食堂等を運営するNPO等を支援するほか、貧困の状況にある子供たちへの支援を行う団体や企業等が参加するフォーラムを開催しています。令和2(2020)年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、オンラインで実施しました。また、全国の子供食堂が加盟する団体との連携等を通じて、子供食堂等を運営する団体と団体の活動への支援を希望する企業等とのマッチングを推進しています。令和2(2020)年7月には、新型コロナウイルス感染症に係る情勢を踏まえ、これまで子供食堂等による支援活動を行ってきたNPO法人等が、感染防止対策の観点から、会食に代えて弁当や食材の配布などの支援をする場合に、「子供の未来応援基金」による緊急支援を行いました。さらに、多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うため、子供食堂等のように、子供たちと「支援」を実際に結び付ける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域における総合的な支援体制を確立する地方公共団体の取組を支援しています。

厚生労働省では、ひとり親家庭の子供に対し、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援と併せて、食事の提供を行うことが可能な居場所づくりを行っています。また、子供食堂に対して、活用可能な政府の施策や、食品安全管理などの運営上留意すべき事項を周知するとともに、行政・地域住民・福祉関係者・教育関係者等に対して、子供食堂の活動への協力を呼び掛ける通知を、平成30(2018)年6月に発出しました。令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、子供食堂の活動に関し、感染拡大の防止に向けた対応とともに、上述の居場所づくりに関する補助等、活用可能な政府の施策や、これを活用した柔軟な運営が可能である旨などを周知しています。

農林水産省では、子供食堂と連携した地域における食育が推進されるよう、ウェブサイトにおいて関連情報を紹介しているほか、地域における共食のニーズの把握や生産者とのマッチングにより共食の場の提供を支援しています。また、令和2(2020)年度から、子供食堂や子供宅食等において食育の一環として子供にごはん食を提供する取組に対して、政府備蓄米を無償で交付しています。さらに、令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国産農林水産物等を食育活動を行う子供食堂等へ提供する際の食材費や輸送費を支援する事業を実施しました。

*1 NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ及び全国の子供食堂の地域ネットワークの調査によると、令和2(2020)年12月現在、子供食堂は全国で少なくとも4,960か所

事例:子供や地域の人々の居場所としての子供食堂

NPO法人SK人権ネット(埼玉県)

NPO法人SK人権ネットが運営する「熊谷(くまがや)なないろ食堂」(以下「なないろ食堂」という。)では、毎週月、水、金曜日の週3回、地域の子供等に食事の提供を行っています。中学生以下と70歳以上は無料、その他は200円で利用でき、誰でも気軽に参加できる子供食堂です。様々な世代の方が集まり、子供食堂であると同時に地域の交流の場にもなっています。

全国的に子供の貧困対策や地域の居場所づくりの必要性が話題になる中、熊谷市(くまがやし)には子供食堂がほとんどありませんでした。そこで、「いろいろな人が関わり、いろいろな環境の子供に来てほしい」との願いから、平成30(2018)年4月から月に1回のペースでなないろ食堂を始めました。その後、本当に困っている家庭の子供たちが安心して食事ができる環境を整えたいとの思いから、同年10月からは月に2回に、令和元(2019)年8月からは平日の週3回に回数を増やしました。ふだんは、NPO法人SK人権ネットの職員3名が、地域の方や大学生のボランティアの協力を得て食事の提供を行っています。

熊谷(くまがや)なないろ食堂通信

令和2(2020)年8月号

なないろ食堂で使用する食材の多くは地域の農家や企業から寄附されたものです。くまがや農業協同組合の直売所では「なないろボックス」という専用ボックスを設置してもらい、週3回、食材を入れてもらうようにしています。毎月、寄附された食材をどのように使ったのか、なないろ食堂ではどのような活動を行っているか等を報告するため、活動の内容や子供たちの様子をまとめた「熊谷(くまがや)なないろ食堂通信」を作成し、寄附者に届けることで、なないろ食堂への理解を深めてもらい、継続的な食材支援につなげています。また、この活動により、利用されずに廃棄されてしまう食材を減らすことができています。

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、通常どおり皆で集まって食べる形式では食事を提供できませんでしたが、その代わりとして週3回、希望者に対し弁当の配布を行いました。毎回120~140名の方に提供を行っており、地域に根付いた活動になっています。8月には、感染対策を実施した上でなないろ食堂の駐車場で夏祭りを開催しました。子供たちはゲーム、店舗の隣の畑での白菜やブロッコリーなどの植付け、きゅうりやナスなどの夏野菜の収穫と、楽しいひとときを過ごしました。また、10月からは、2か月に1度、支援が必要な世帯(ひとり親及び世帯主が失業している世帯)に対し、食材の配布を始めました。

今後も、地域の方々の協力も得ながら、食事の提供を通して、子供たちにとって心身の成長の場となるよう、取り組んでいきたいと考えています。

事例:子供たちから「ごはんおいしい!」の声

~子供食堂での政府備蓄米の活用~

五所川原(ごしょがわら)システム合同会社 いとか学園(青森県)

いとか学園は、平成30(2018)年7月、「いのちを尊び輝くことを学び合う園」を理念として五所川原市(ごしょがわらし)に設立された民間の学童保育(放課後児童クラブ)です。令和元(2019)年度から市の委託を受けて運営しており、現在は五所川原市(ごしょがわらし)立南(みなみ)小学校を中心として中央(ちゅうおう)小学校、五所川原(ごしょがわら)小学校、栄(さかえ)小学校の1~5年生約70名の児童が放課後の時間を過ごしています。また、いとか学園は、平成30(2018)年8月から毎月1回土曜日に子供食堂を開催してきました。子供(中学生まで)は無料、大人は300円で参加でき、月替わりの昼食のほかに、四季折々の和菓子と抹茶を楽しむこともできます。子供食堂には、放課後児童クラブに通う児童とその保護者、また、老人福祉施設の利用者や乳幼児などの地域の方々も参加しています。美味しい食事を一緒に食べたり、茶道を体験したり、子供同士や世代間の交流を図りながら、触れ合うことで豊かな心を育む一期一会の時間を大切にしてきました。子供食堂の実施に当たっては、いとか学園の調理員やスタッフのほか、地域の方にも手伝ってもらっています。野菜などの食材を寄附してくれる人もおり、地域の人々に支えられながら開催しています。

令和2(2020)年度は、「食育と日本文化」をテーマに、新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い、衛生面にも配慮しながら、月1回の子供食堂を継続して実施しました。毎回、季節の日本の伝統行事等を取り上げ、米と地域の季節の食材を使った和食を提供しました。例えば、12月は、「「ん」のつく食べ物と冬至」をテーマに、ごはん(政府備蓄米)、おでん(人参、蓮根(れんこん)、大根、蒟蒻(こんにゃく)、はんぺん、どんこ椎茸、筍(たけのこ))、おしんこを提供し、「ん」と「運」をかけて、来年の「幸運」と新型コロナウイルス感染症の終息を願いながらみんなで食べました。子供たちはもちろんのこと、参加した大人からも、政府備蓄米の「炊き立ての温かいごはんおいしい!」と好評でした。また、これまで米を使った日本の郷土料理として、かぼちゃ餅、五平餅(ごへいもち)、いなり寿司を一緒につくる体験活動も行ったほか、節分には、豆にちなんできな粉をまぶしたおにぎりをみんなで食べました。さらに、北国ならではの四季の変化に応じ、令和3(2021)年2月27日には「ひな祭りこども茶会」を、3月27日には「梅まつりこども茶会」を子供食堂で開催し、農林水産省から無償交付された政府備蓄米を活用しながら、日本の食文化について学びました。

いとか学園では、子供たちにぬくもりのある居場所を提供するとともに、子供食堂等の活動を通して日本の伝統的な食文化を伝える取組を継続していきたいと思います。

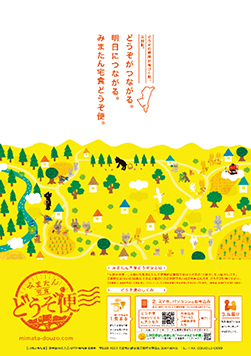

事例:どうぞがつながる。明日につながる。みまたん宅食どうぞ便

三股町(みまたちょう)社会福祉協議会(宮崎県)

どうぞ便のチラシ

三股町(みまたちょう)社会福祉協議会では、平成29(2017)年12月から「みまたん宅食どうぞ便」(以下「どうぞ便」という。)を実施しています。どうぞ便は、三股町(みまたちょう)在住の18歳未満の子供がいる家庭で「生活が大変」と感じる世帯に、月に一度、世帯一人当たり10食分の食材を届ける子供宅食の事業です。とにかく気軽に利用してほしいとの思いから、「たくさんあるからどうぞ!」という意味を込め、どうぞ便という名称にしました。

令和2(2020)年度には延べ765世帯、26,030食分を提供し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う学校の全国一斉休業時には、臨時便として多いときで月2回の配送を行いました。

どうぞ便で届ける食材は、三股町(みまたちょう)で取れる米や、三股町(みまたちょう)の食育推進団体「TrueMeals(トゥルーミールス)」が手作りした味噌やパン、新鮮な地元の有機野菜等で、地元の農家や企業からの寄附がメインとなっています。

また、管理栄養士が作成した簡単レシピも同梱し、届いた食材を上手に使う食事作りを支援しています。活動を始めた当初、野菜等にあまり手を付けない家庭があることに配送ボランティアが気づいたため、料理を作る習慣がない、作り方が分からないという家庭にどうしたら食材を使ってもらえるかと考え、まずは「家庭でお米を炊いて、地域の食材を使ってお味噌汁を作る」ことができるようにと、簡単レシピの同梱を始めました。毎月の簡単レシピ以外にも、食材の旬や下ごしらえの方法、豆知識等をまとめた「暮らしBOOK」を作成し、利用者に配布しています。

さらには、単に食材を届けるだけでなく、届ける中で特に支援が必要と思われる家庭の子供には、個別に学習支援・生活支援を行っているボランティア団体を紹介するなど、どうぞ便を入口としてほかの支援につなげることができています。家庭の困りごとを見つけ、解決できるよう様々な支援につなげていくことで、みんなが「あきらめなくていい人生」を送れるよう、今後とも取り組んでいきたいと思います。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974