第2節 食品表示の適正化の推進

(1)新たな食品表示制度の完全施行

「食品表示法」に基づく「食品表示基準」による新たな食品表示制度は、平成27(2015)年4月に開始され、令和2(2020)年4月から完全施行されています。

新たな食品表示制度における従前の制度からの主な改正事項としては、アレルゲンを含む食品の表示に係るルールの改善や製造所固有記号の使用に係るルールの改善、栄養成分表示の義務化、機能性表示食品制度の創設等があります。

(2)原料原産地表示制度

輸入品を除く全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料に、当該原材料の原産地(当該原材料が加工食品の場合は製造地)の表示を義務付けています。対象原材料の原産地が複数の場合は、国名を重量順に表示することが原則となりますが、一定の条件を満たす場合は、過去の実績等を踏まえた「又は表示」、「大括り表示」を認めることとしました。本制度は平成29(2017)年9月1日に施行され,令和4(2022)年3月31 日まで経過措置期間を設けています。

(3)遺伝子組換え食品表示制度

平成31(2019)年4月に、現行の制度のうち任意表示に関して見直しを行い、消費者の誤認防止等の観点から分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を5%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理を実施している旨の、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められるものについては、「遺伝子組換えでない」旨の、より消費者に分かりやすい表示ができることとしました。本制度は令和5(2023)年4月1日に施行されます。

(4)食品添加物の表示制度

食品添加物表示の在り方について、平成31(2019)年4月から9回にわたり、「食品添加物表示制度に関する検討会」を開催し、消費者の意向や海外の制度も参考に、表示の実行可能性や国際基準との整合性等の観点から検討を行い、令和元(2019)年度末に「食品添加物表示制度に関する検討会「食品添加物表示制度に関する検討会報告書」(令和2(2020)年3月)」を取りまとめ、公表しました。本報告書を踏まえ、一般用加工食品の義務表示事項の用途名等で用いられる「人工甘味料」、「合成保存料」等の、「人工」及び「合成」の用語を食品表示基準から削除する改正を行いました。本制度は令和2(2020)年7月16日に施行され、令和4(2022)年3月31日まで経過措置期間を設けています。

また、本報告書を踏まえ、添加物不使用の表示について、表示禁止事項に該当するか否か判断する基準となるメルクマールを示すガイドライン策定のための検討会を開催し、議論を行うこととしています。

(5)食物アレルギー表示制度

消費者庁が行った「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」(平成30(2018)年度)の結果では、木の実類による症例数が急増しており、特にアレルゲンの表示の対象品目となっていないアーモンドによる症例数の増加及び現在、推奨表示の対象品目であるくるみによる症例数(重篤な症例数を含む。)の増加が確認されました。

このため、アーモンドについては、令和元(2019)年9月に推奨表示の対象品目に追加しました。また、くるみについては、消費者委員会食品表示部会の意見も踏まえ、表示義務化に向けた技術的な検討を開始しています。

(6)玄米及び精米の表示制度

令和3(2021)年3月には、玄米及び精米の表示事項に係る「食品表示基準」の改正を行いました。この改正は、「規制改革実施計画」(令和2(2020)年7月17日閣議決定)を踏まえ、農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種及び産年の表示を可能とするとともに、「農産物検査証明による」、「自社基準による確認済み」等、表示事項の根拠の確認方法の表示を可能としました。一方で、根拠が不確かな米の流通を排除し、消費者の信頼を損ねるようなことがないようにするため、産地、品種及び産年を表示する際は、農産物検査による証明に代えて、その根拠を示す資料の保管を要件としました。また、生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報を枠内へ表示することが可能となります。本制度は令和3(2021)年7月に施行予定です。

(7)食品リコール情報の届出制度

平成30(2018)年12月に「食品表示法の一部を改正する法律」(平成30年法律第97号)が成立し、アレルゲン、消費期限等、食品の安全性に関係する表示の欠落や誤りのある食品を自主回収した食品関連事業者等に対し、その情報を行政機関へ届け出ることを義務付けるとともに、当該届出情報を消費者庁が公表することとしました。本制度は令和3(2021)年6月1日から施行されます。

(8)食品表示の分かりやすさなど新たな食品表示の課題への対応

消費者委員会が作成した「食品表示の全体像に関する報告書」(令和元(2019)年8月)に基づき、表示可能面積に対する一括表示面積の割合や、一括表示の文字サイズ等の情報量の把握等の科学的アプローチに基づく調査等を実施し、その結果を踏まえ、分かりやすく、活用される食品表示の検討を行うこととしています。

(9)食品表示に関する普及啓発等

食品表示を食品選択に役立ててもらうためには、消費者への普及啓発が重要です。消費者庁では、消費者団体等と連携した消費者向けセミナーを全国各地で開催するとともに、都道府県や事業者団体等が企画する研修会等への講師派遣等を行うことにより消費者、事業者等への理解促進を図りました。特に栄養成分表示については、高齢者、中高年、若年女性向けといった消費者の特性に応じた消費者向けリーフレットを作成するなど消費者への活用を促す取組を進めています。

また、文部科学省が学校における食育を推進するために教職員向けに作成した「食に関する指導の手引」においても、正しい知識・情報に基づいて食品の品質及び安全性等について自ら判断し、食品に含まれる栄養素や衛生に気を付けていくことが重要であるという視点で、「食品表示など食品の品質や安全性等の情報を進んで得ようとする態度を養う」などの記載をしており、学校現場で活用されています。

コラム:日経SDGsフォーラム特別シンポジウム「トクホで考える健康新時代」

消費者庁では、特定保健用食品(*1)(以下「トクホ」という。)の普及啓発の一環として、令和2(2020)年9月30日に日経SDGsフォーラム特別シンポジウム「トクホで考える健康新時代」を株式会社日本経済新聞社と共催で開催しました。このシンポジウムでは、令和2(2020)年8月21日にトクホの公正競争規約が施行されたことを受けて、トクホの製造者や消費者団体等のパネリストが、トクホの意義や目的、公正競争規約の内容、将来のトクホの役割等を議論しました。

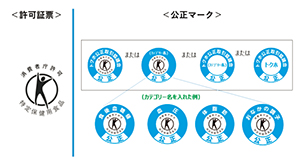

公正競争規約とは、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)の規定により、事業者等が、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールのことで、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けています。事業者等が公正競争規約を策定・遵守することで、表示等の自主的な改善が促されます。また、公正競争規約を遵守している商品については「公正マーク」を付すことで、消費者が適正な商品選択を行うことが可能となります。トクホの公正競争規約で設定されている「公正マーク」は、トクホの許可証票と一体となり、その特定の保健の目的を簡潔に表示できるデザインになっています。そのため、消費者にとっては自らが必要としている特定の保健の目的に資する製品を選択しやすくなることが期待されます。

トクホの許可証票と公正マーク

シンポジウムでは、国民の健康寿命の延伸を図ることが求められている中、トクホのような食生活の改善に役立つ商品を消費者が適切に選択できるよう、トクホに対する認知度向上等が今後の課題であるとされ、普及啓発の推進等が議論されました。消費者庁としては、トクホの公正競争規約を運営する特定保健用食品公正取引協議会とも連携し、消費者への積極的な普及啓発を行い、トクホ制度やトクホの適切な利用方法等について理解促進を図っていきます。

*1 特定保健用食品とは、健康増進法第43条第1項の許可を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974