3 食品の安全性に関する情報提供

食品の安全性に関する情報については、消費者庁及び食品安全委員会が国民からの情報を、食品安全委員会及び厚生労働省(国立医薬品食品衛生研究所)が国内外の食品安全関係情報を、厚生労働省が食中毒情報等を収集し、必要に応じ、関係府省庁で随時共有しています。

健全な食生活の実践には、科学的知見に基づき合理的な判断を行う能力を身に付けた上で、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択していく必要があります。そのためには、消費者に的確な情報を分かりやすく提供することが重要です。

消費者庁では、関係府省庁の総合調整を行うとともに、消費者の目線で分かりやすい情報提供に努めています。食品の安全に関する注意喚起や回収情報、報道発表や地方公共団体への情報提供等について、ウェブサイトのほか、リコール情報サイト(*1)やSNS(Twitter(*2))等を通じ、消費者に周知を図っています。平成29(2017)年6月には、消費者庁のみならず、関係府省庁が持つ情報へのアクセスが可能となるポータルサイト「食品安全に関する総合情報サイト(*3)」を開設しました。

平成23(2011)年度から重点的に取り組んでいる食品中の放射性物質についての情報に関しては、基準値や検査結果等、食品等の安全の問題を分かりやすく説明する冊子「食品と放射能Q&A」と、理解のポイントを整理してハンディタイプにまとめた「食品と放射能Q&Aミニ」を適宜更新して提供しています(*4)。

*1 リコール情報サイト(消費者庁):https://www.recall.caa.go.jp/(外部リンク)

*2 消費者庁(@caa_shohishacho)(消費者庁):https://twitter.com/caa_shohishacho(外部リンク)

*3 食品安全に関する総合情報サイト(消費者庁):https://www.food-safety.caa.go.jp/(外部リンク)

*4 食品中の放射性物質に関する広報資料(消費者庁):https://www.caa.go.jp/disaster/earthquake/understanding_food_and_radiation/material/(外部リンク)

「食品と放射能Q&A」

「食品と放射能Q&Aミニ」

また、健康食品については、広く消費者に利用されている一方、健康被害の報告や「期待された効果がなかった」、「安全性・有効性に関する情報が得にくかった」などの相談が寄せられていることを受けて、健康食品に関する消費者の疑問に応え、選択や利用の際に注意すべきポイント等を分かりやすく伝えるために、基本的な内容を網羅し、より専門的な内容については関係府省庁等が作成している資料を紹介したQ&A形式のパンフレット「健康食品Q&A(*5)」及び要点をまとめたリーフレット「健康食品5つの問題(*6)」を平成29(2017)年度に作成しました。これらは配布するだけでなく、消費者庁が行う意見交換会等の教本として使用するなど、様々な場面で活用しています。

*5 「健康食品Q&A」(消費者庁):https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/pdf/food_safety_190730_0001.pdf(外部リンク)

*6 健康食品5つの問題(消費者庁):https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/pdf/food_safety_190730_0002.pdf(外部リンク)

「健康食品Q&A」

「健康食品5つの問題」

食品安全委員会では、食品健康影響評価(リスク評価)に係る審議経過の透明性の確保と情報提供のため、食品安全委員会の会合や各種専門調査会等について、原則公開とし、議事録や配布資料を迅速にウェブサイトで公開しているほか、広報誌「食品安全(*7)」において、主なリスク評価結果について、図表を交えて分かりやすく説明しています。

また、原則毎週、メールマガジンを配信し、食品安全委員会や専門調査会の審議結果の概要や開催案内等の食品の安全性に関する情報を配信しています。さらに、SNS等(Facebook、ブログ、YouTubeなど)を活用し、食品の安全に関して社会的に注目されている食中毒に関する予防等について適時適切な情報発信を行っています。さらに、国内外の食品の安全性に関する情報等をデータベースシステムである「食品安全総合情報システム(*8)」に蓄積し、ウェブサイトを通じて広く共有し、情報が活用されるよう努めています。

加えて、食品安全に関する論文、食品安全委員会が取りまとめたリスク評価の内容などを国内外に広く発信するため、英文電子ジャーナル「Food Safety」を年4回発行しています。

厚生労働省では、消費者が食品の安全性確保について正しい知識が得られるよう、リーフレットやパンフレット等の普及啓発資材を作成するとともに、ウェブサイトにおいて、食品添加物、残留農薬等の規格基準や監視状況を始めとする施策に関する情報のほか、家庭でできる食中毒予防等についての情報発信を行っています(*9)。

また、平成29(2017)年1月からは、食品安全に特化した公式のSNSアカウント(Twitter)(*10)を新たに開設し、食中毒の予防啓発等を積極的に発信しています。

さらに、生や加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が例年多発していることを踏まえ、飲食店や家庭に対してパンフレット等を作成し、情報提供しています(*11)。

冬場に多く発生するノロウイルス食中毒については、「ノロウイルスに関するQ&A」、「ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット」、「ノロウイルス等の食中毒防止のための適切な手洗い(動画)」等により、食中毒予防対策の啓発を行っています(*12)。

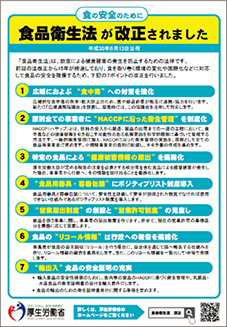

加えて、平成30(2018)年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)が公布されたことを受け、その概要について分かりやすくまとめたウェブサイト及びリーフレットを作成し、情報提供しています(*13)。

さらに、食品安全を確保するための厚生労働省の取組についてまとめたパンフレット「食品の安全確保に向けた取組(*14)」を改正法の内容を踏まえて改訂・配布しています。

そのほかにも、季節に応じて増加する食中毒(細菌性食中毒、有毒植物、毒キノコ等)については、特に注意が必要な時期に政府広報等を通じて消費者への注意喚起を実施し、食品の安全に関する正確な情報が消費者へ確実に届くよう、引き続き関係府省庁と連携していきます。

*7 食品安全委員会広報誌「食品安全」(食品安全委員会):https://www.fsc.go.jp/visual/kikanshi/k_index.html(外部リンク)

*8 食品安全総合情報システム(食品安全委員会):https://www.fsc.go.jp/fsciis/(外部リンク)

*9 食中毒(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html(外部リンク)

*10 厚生労働省食品安全情報@Shokuhin_ANZEN(厚生労働省):https://twitter.com/shokuhin_anzen(外部リンク)

*11 細菌による食中毒(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/saikin.html(外部リンク)

*12 食中毒の原因(細菌以外)(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03.html(外部リンク)

*13 食品衛生法の改正について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html(外部リンク)

*14 食品の安全確保に向けた取組(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000717858.pdf(外部リンク)

リーフレット

「食品衛生法が改正されました」

パンフレット

「食品の安全確保に向けた取組」

「アレルギーポータル」サイト

アレルギーについては、「アレルギー疾患対策基本法」(平成26年法律第98号)が施行され、平成29(2017)年3月には、同法に基づき、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」(平成29年厚生労働省告示第76号)が告示されました。本指針では、国民が、アレルギー疾患に関し、科学的知見に基づく適切な医療に関する情報を入手できる体制を整備することとされており、平成30(2018)年10月からは、食物アレルギー等のアレルギー疾患に関する情報提供の充実のため、厚生労働省の補助事業として一般社団法人日本アレルギー学会がウェブサイトを開設しています(*15)。

今後も、「食品表示法」(平成25 年法律第70号)に基づく義務表示又は推奨表示の充実等、アレルギー疾患に関する適切な情報提供に努めていきます。

なお、食品のアレルギー表示については、「食品表示法」に基づく「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)により、個々の原材料又は添加物の直後に、それぞれに含まれる特定原材料等(小麦等、発症数等から特にアレルギーを起こしやすいものとして、表示が義務化・推奨されたもの)を表示する「個別表示」を原則としています。

農林水産省は、消費者が健全な食生活を送るためには、食品の安全性について正しい知識を持ち、適切に食品を選び、取り扱うことが重要であるとの観点から、ウェブサイトやセミナー、SNS等を通じて情報提供を行っています。農林水産省ウェブサイトでは「安全で健やかな食生活を送るために(*16)」のページを設け、消費者が日常生活に役立てられるような情報を掲載しています。

令和2(2020)年度は、令和元(2019)年度に引き続き、食品中の脂質やトランス脂肪酸が健康に与える影響や注意点を始め、WHOによる各国政府や食品事業者への呼びかけなどトランス脂肪酸の低減に向けた国際的な状況について、情報を充実させました(*17)。

また、ふだんの生活において食中毒を防止するために、家庭での調理や食品の保存、野外でのバーベキューなどの場面における衛生管理上の注意点や、さらには新型コロナウイルス感染症の影響により「新しい生活様式」が求められる中、テイクアウトを行う際の注意点、プラスチック製買物袋の有料化により利用者が増えたエコバッグを衛生的に使用するポイントなどを、ウェブサイト、メールマガジン等で発信するとともに、SNS等(Facebook、ブログ、YouTubeなど)も活用しながら、こまめに注意喚起を行っています。なお、テーマによっては、より正確で分かりやすい情報が伝わるよう、動画を作成してウェブサイトで公開しているところです。

さらに、野菜・山菜に似た有毒植物や毒キノコ、ノロウイルス等による、季節性の高い食中毒の防止に向けて、時節に応じた注意喚起や情報発信をしています。

メールマガジン「食品安全エクスプレス」では、農林水産省を始め関係府省庁による報道発表資料、意見・情報の募集、審議会、意見交換会等の開催情報等を毎日(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)配信し、食品の安全に関する情報を提供しています(*18)。

*15 アレルギーポータル(一般社団法人日本アレルギー学会、厚生労働省):https://allergyportal.jp/(外部リンク)

*16 安全で健やかな食生活を送るために(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/fs/index.html

*17 トランス脂肪酸に関する情報(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/index.html

*18 食品安全エクスプレス(メールマガジン)(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/mail_magagine.html

農林水産省ウェブサイトの例

さらに、科学的根拠に基づき食品の安全性を向上させるため、農林水産省は、農畜水産物・加工食品中の有害化学物質・微生物の含有実態や汚染実態の調査、汚染防止・低減技術の開発、汚染防止・低減対策の策定・普及、それらの効果検証を実施しています。

そのほか、農林水産物の安全性の向上を図るため、生産時に使用される生産資材の安全確保にも努めています。例えば、農薬は、農産物の安定生産に必要な資材ですが、その一方で、人の健康や環境に影響を及ぼし得るものであるため、農薬の登録制度により、その効果や安全性を科学的知見に基づいて評価し、問題がないことを確認して製造や販売、使用を認めています。平成30(2018)年に改正された「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)に基づき、令和2(2020)年から農薬の安全性に関する審査の充実を図ったところです。また、農林水産省では、農薬に関する基礎知識や評価、適正な使用等に関する情報をウェブサイトに掲載しています(*19)。

*19 農薬コーナー(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974