拡大する加工米飯市場

1加工米飯とは

加工米飯には、無菌包装米飯とおかゆも含めるレトルト米飯、冷凍米飯、アルファ化米やフリーズドライなどの乾燥米飯など多様なものがあります(図表1)。これら加工米飯は、品質の均一性と保存性など、加工品としての特徴を実現するために、でんぷんと水分をいかに固定させるか、酸素をいかに遠ざけるかの結果として製法も多様化してきました。

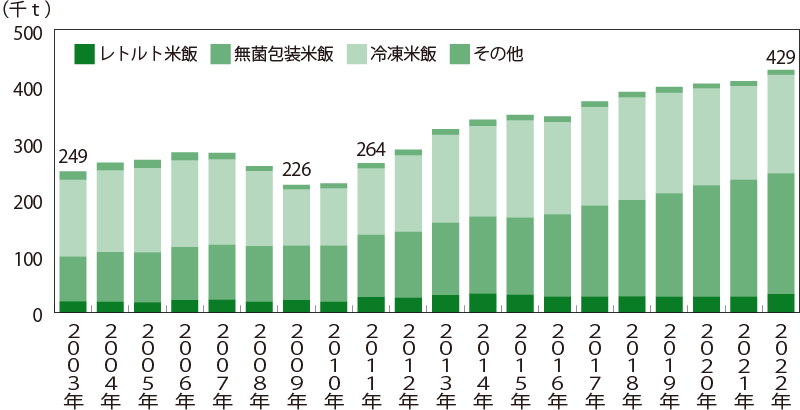

米の消費減とは裏腹に、これら加工米飯市場は拡大傾向にあり、生産量(食品需給研究センター調べ)は、2003年約25万tから22年は43万tと20年間で70%以上伸長しました(図表2)。背景には、簡便性を求める消費ニーズに合致していることや、加工技術向上があります。少子高齢化の進展や女性の社会進出などで、家庭での炊飯が減り生活スタイルが変わるなか、とくに無菌包装米飯とレトルト米飯からなるパックご飯の市場が大きく伸長し、12年連続で拡大を続け、生産量も過去最高を更新しています。

日本食糧新聞社推計の2022年度市場規模(出荷ベースで)は、前年比約7%増の958億円前後とみられ、1,000億円の大台も目前となっています。直近では、コロナ禍での内食需要の高まりや支援物資として一気に喫食機会が増加したことで各社が生産能力の限界に達し、ラインアップの見直しや増産体制の整備などに追われました。コロナ後も需要は高止まりが続いており、23年は年明けから各社が値上げに踏み切ったにもかかわらず勢いは落ちていません。

図表1市販されている加工米飯

横にスクロールします。

| 製法 | 商品例 | 製法の説明 | 商品特徴 | |

|---|---|---|---|---|

| 炊飯 | コンビニおにぎり、弁当 | 加熱後の即食 | 即食性高い | |

| 急速凍結製法 | 冷凍米飯 | 急速凍結することで、でんぷんと水分を固定化 | 長期(1年)の冷凍保存性 | |

| レトルト製法 | レトルトがゆ、レトルト米飯(赤飯等) | 密閉封入によって酸素遮断、高温高圧処理によって殺菌 | 常温での長期保存 | |

| 無菌化製法 | 無菌包装米飯 | 加熱加圧後に、クリーン包装、窒素充填等により酸素遮断 | ||

| 乾燥製法 | 凍結乾燥 | フリーズドライ | 加熱後に急速凍結(でんぷん固定)、真空処理により水分を除去 | |

| 急速乾燥 | アルファ化米 | 急速乾燥(でんぷん固定)により水分除去 | ||

| 膨化乾燥 | 日清カレーメシ(日清食品) | 高温・高速の熱風で膨化させて水分除去 | ||

図表2加工米飯の生産量

注:その他=チルド米飯、缶詰米飯、乾燥米飯。

2パックご飯

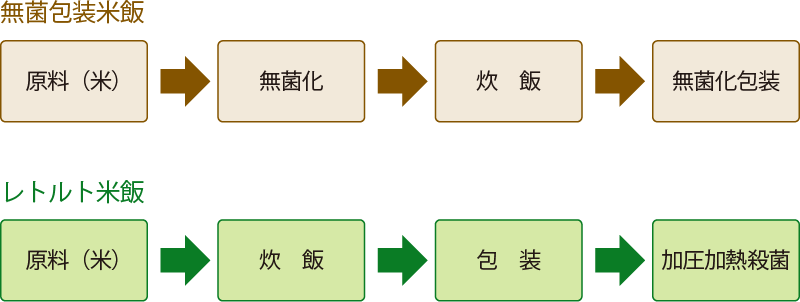

パックご飯は無菌包装米飯とレトルト米飯の2つの製法があります(図表3)。1988年にサトウ食品が市場を切り開いた無菌包装米飯に、一部レトルト殺菌しているレトルト米飯(おかゆ含む)を合わせたパックご飯は、年々生産量が増加しています。2022年の生産量は24万5,811tとなりました(食品需給研究センター調べ)。うち、無菌包装米飯は21万3,376t、レトルト米飯は3万2,435tでした。レトルトがゆがコロナ禍の自宅療養者に配給されるなど、22年はパックご飯が支援物資に不可欠な存在となり、各社に注文が殺到しました。

パックご飯は、サトウ食品が無菌包装米飯市場を立ち上げて以降、大きな災害を経て非常食としての需要が定着しました。さらに、個食の使い勝手やレンジアップだけで食べられる利便性が生活様式の変化と合致し、年々市場規模は拡大してきました。

商品は多極化しており、ブランド米やサイズなどバラエティーに富んでいます。近年では、大盛りだけでなく100g前後のサイズも伸びており、高齢者の単身世帯の増加などを背景にニーズの多様化がうかがえます。また、雑穀米やもち麦を使った健康訴求型の商品やご当地商品も並び始めました。

パックご飯は、非常食や緊急用途ではなく、普段から食卓に供される日常食として定着が進み、多めに購入して消費期限前に使っていくローリングストック需要が増加しています。これまでは3食がスタンダード商品として食品スーパーの棚の目立つところに置かれていましたが、近年は5食、8食、10食と売れ筋が徐々に多食パック化する傾向があります。多食パック化の流れは、ネットスーパーやECサイトの利用拡大も背景にあります。重量を気にせず購入できるためで、米をキロ単位で購入する感覚にも近いといえます。市場のニーズや各社の生産能力強化の流れから、裾野の拡大とともに市場拡大傾向は続く見込みです。

図表3パックご飯

3冷凍米飯

パックご飯に次ぐ市場規模の冷凍米飯も順調に市場拡大しています。冷凍米飯とは、調理加工した米飯を急速凍結させて、マイナス18℃以下の品温で流通されている包装米飯であり、冷凍・解凍技術の進化や商品バラエティーの拡大に、昨今の手間のかかる調理が敬遠される消費者の増加も重なり、徐々に市場拡大してきました。とくに、新型コロナウイルスの感染拡大により、自宅で食事をする機会が広がるなかで主食系の人気が高まり、家庭用商品がけん引しました。(一社)日本冷凍食品協会によると、2020年冷凍米飯類の総生産量は19万3,716tで前年比11%伸長し、さらに、21年度は19万5,718tで同10%伸長。多くの食品が値上がりするなか、米は比較的価格が安定しています。

商品は、ピラフを含めるチャーハンと焼きおにぎりが上位を占め、とくにチャーハンは著しく成長しています。近年はフレーバーの多様化が目立ち、臭いを気にせず食べられるニンニクを配合した商品や、コロナ禍で海外旅行できないことからエスニックの味を楽しめる商品、激辛ブームに合わせた商品、有名店の監修商品などバラエティー化が進み、需要を喚起しています。

冷凍食品市場が一定のポジションを得た記念すべき商品は、1987年にニチレイから発売された「洋食屋さんのえびピラフ」です。以後、ドライカレーやチキンライスなどラインアップが広がっていきましたが、当時の製法は、米や具材を油と混ぜ込んで作る、いわば中華風混ぜご飯にすぎず、当時のチャーハンについては、家庭で炒めて仕上げるプロセスを要しました。

次なる転換期が訪れたのは2001年で、ニチレイフーズが「本格炒め炒飯」®を発売しました。これはより顧客満足度の高い、製造工程でしっかり炒めた商品で、レンジアップでプロの味が楽しめました。発売当時の一般的な冷凍チャーハンは、先述の通り、中華風混ぜご飯にすぎず、市場として価格訴求にバイアスがあるなかで、技術革新によって価値訴求に市場転換する契機となりました。おいしさが消費者に認知され、2017年に100億円突破、20年に冷凍チャーハンカテゴリーで売上げ世界ナンバーワンを達成し、ギネス世界記録に認定されました。

この間、技術革新といっそうの食多様化にともない、業界各社から多様な商品が発売され、冷凍炒飯戦争ともいえる状況となり、市場はますます広がっていきました。冷凍食品市場は冷凍食品メーカーが担っていましたが、直近では、米穀企業や外食・中食業界からの参入も増え、さらなる競争激化が予想されます。

今後に関しては、手作り派の取り込みと、減塩、低糖質など健康志向への対応に加え、拡大する海外需要の獲得が今後の成長のカギを握るでしょう。

4レトルト米飯

レトルト米飯に分類される即席がゆは、新型コロナウイルス感染拡大を機に市場拡大しました。消化が良く軟らかく食べやすいうえ、1パック当たり100kcalを下回る商品もあり、美容やダイエット目的で50代以下の日常使いも増え、需要の裾野が拡大しています。

POS(KSP-SP)データによると2022年の販売金額は前年比22.4%増となりました。メーカー売上げも、トップシェアの味の素が21年は同13%増、22年度も同10%増の75億円で着地する見込みです。二番手のキユーピーから昨秋、生産設備を受け継ぎ本格参入したはくばくも、当初からフル稼働状態が続き、23年1月単月でも計画比63%増となり好調です。

即席がゆは、高齢者向けの需要が底固く、近年一貫して安定成長してきたカテゴリーです。そこに、コロナ太り対策として在宅勤務のランチ需要が重なり、伸び率が増加。年齢層も40~50代に裾野が広がっていきました。さらに21年夏ごろから、自治体による自宅療養患者への支給や、ワクチン接種後の副反応による体調悪化に備えて購入されることで、実食した消費者がその良さを実感し長期ユーザーとなるケースが増えているようです。メーカー側では、この需要を定着させるため、「日常食としての新たな食べ方提案」とともに、既存の高齢者層だけでなく幅広い需要層を獲得する商品開発を積極化しています。

5乾燥米飯

乾燥米飯では、5年前後の長期保存が可能な商品群であるアルファ化米の需要が、災害に備えた非常食として近年、拡大してきました。従来、官公庁や企業備蓄が大部分を占めていましたが、コロナ禍を契機に家庭で備えるケースも増え、さらに市場拡大しています。

日清食品が即席麺で培った乾燥技術を生かして開発した「日清カレーメシ」は、お米とルウが混ざった状態で出来上がる新ジャンルのカレーです。炊飯後、お米を高温・高速の熱風で乾燥させて一気に水分を飛ばすことで、お米一粒一粒の形を保ち、お湯をかけて5分で即食できることを実現。既存の一般的なカレーライスとは一線を画した新たなメニュー性が30代男性を中心に受け入れられ、発売後、量販店やCVS(コンビニエンスストア)など販売チャネルが広がりました。その後も毎月右肩上がりで推移し、直近で100億円規模(市場売価ベース)に成長、加工米飯において乾燥米飯を確たるカテゴリーの一つへ位置づけることに貢献しています。

お問合せ先

農産局穀物課米麦流通加工対策室

代表:03-3502-8111(内線4772)

ダイヤルイン:03-6744-2184