遺伝子組換え生物等の輸出入に関する措置について

I はじめに

平成12年、遺伝子組換え生物等(LMO: Living Modified Organism)の使用に関する国際的な規制の枠組みである「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」(カルタヘナ議定書)が採択されました。

日本は、平成15年にカルタヘナ議定書を締結し、翌年、そのルールを日本で実施するための法律である、いわゆるカルタヘナ法を施行しました。LMOの輸出入に当たっては、カルタヘナ法の遵守は当然のこと、相手国の状況にも十分、注意を払う必要があります。

カルタヘナ議定書に関する情報(http://www.biodic.go.jp/bch/bch_1.html(環境省)[外部リンク])

カルタヘナ法に関する情報(http://www.biodic.go.jp/bch/bch_2.html(環境省)[外部リンク])

II LMOの輸出

日本からLMO(ヒト用医薬品以外)を輸出する場合には、輸入国が、カルタヘナ議定書を締約しているか否かを確認してください。(議定書締約国会合のホームページ(http://bch.cbd.int/protocol/parties/(英文)[外部リンク])から確認可能です。)

輸入国が議定書の非締約国である場合には、対応の必要はありません。ただし、輸入国が自国の法令に基づいて何らかの規制を講じている場合も想定されますので、事前に輸入国の規制状況を確認しておくことが望まれます。

輸入国が議定書の締約国である場合には、カルタヘナ議定書及びカルタヘナ法に基づき、輸出者は、

ア. LMOに関する情報を提供(容器等への表示)する(表示)

イ. 表示することのほか、輸入国に事前に輸出する旨を通告し、同意を得る(事前通告+表示)

のいずれかの対応をする必要があります。どちらの対応をするかについては「1」に従い判断してください。対応が必要な場合の方法等については、「2」で確認してください。

1. 事前通告及び表示の実施の判断

LMOへの表示は、輸出する全てのLMOに行う必要がありますが、事前通告を行うべきかの判断は、「LMOの性状等」に基づいて行います。以下のいずれかに該当する場合を除き、輸入国に事前通告することが必要です。

(a) 輸出するLMOが食用、飼料用又は加工用に用いられる場合

家畜の飼料や油脂加工などを目的として、数万トン単位規模で輸送されるようなダイズやトウモロコシなど、コモディティと呼称される穀物等がこの対象となります。

(b) 輸入国において、輸入国が定める基準に合致した拡散防止措置を執った上で使用されるものとして、同様の拡散防止措置を執って輸出する場合

(c) 事前通告が免除されるとして輸入国がバイオセーフティに関する情報交換センターに通報しているものに該当するLMOを輸出する場合

(d) 輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない場合(同LMOの2回目以降の輸入)

2. 事前通告及び表示の方法

(1) 事前通告の方法

事前通告は、輸入国の権限のある当局(https//bch.cbd.int/database/contacts/(英文)[外部リンク])に対し、カルタヘナ法施行規則で定める様式11を用いて、通知する必要があります。カルタヘナ議定書に基づき、輸入国は通知を受領してから90日以内に、受領した旨の確認を行うとともに、270日以内に輸入の可否を通知(※)することとされています。

(※)270日以内に輸入の可否が決定されない場合には、決定までの期間を延長する旨の通知をすることも認められています。

(2) 表示の方法

表示は、LMOを輸出する際の包装、容器や送り状にLMOの性状などの情報を付与することにより行う必要があります。付与する情報は、LMOの性状により異なりますので、以下の基準に従ってください。

輸入国が定める基準に合致した拡散防止措置を執った上で運搬される場合

:カルタヘナ法施行規則で定める様式12に定める情報を付与

輸出するLMOが食用、飼料用又は加工用に用いられる場合

:カルタヘナ法施行規則で定める様式13に定める情報を付与

上記のいずれにも該当しない場合

:カルタヘナ法施行規則で定める様式14に定める情報を付与

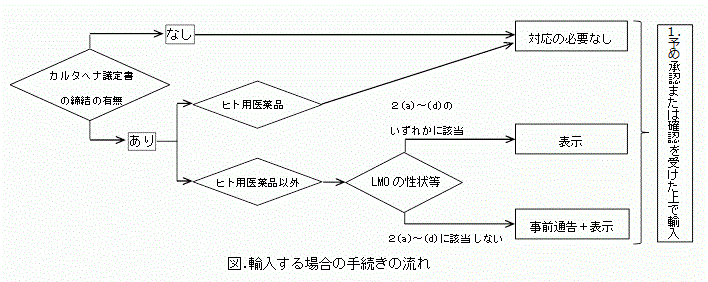

III LMOの輸入

日本国内へLMO(ヒト用医薬品を含む全てのLMO)を輸入する場合、カルタヘナ法に基づき、輸出国がカルタヘナ議定書の締約国であるか否かに関わらず、輸入に先立ち「1」にあるとおり、LMOの承認または確認(1. を参照)を受ける必要があります。

さらに、輸出国がカルタヘナ議定書の締約国であれば、輸出者は、

ア. LMOに関する情報を提供(容器等への表示)する(表示)

イ. 表示することのほか、日本に事前に輸入する旨を通告し、同意を得る(事前通告+表示)

のいずれかの対応(ヒト用医薬品以外)をする必要があります。どちらの対応をするかについては「2」に従い判断してください。対応が必要な場合の方法等については、「3」で確認してください。このため輸出国から日本へ輸出しようとする者がこれらの責務を果たすよう、予め注意喚起等を行ってください。

1. LMOの承認(確認)

輸入に先立ち、予めカルタヘナ法に基づく第一種使用等に係る承認や第二種使用等に係る拡散防止措置の確認などを受ける必要があります。必要な手続きについては、下記HPでご確認ください。

J-BCH:http://www.biodic.go.jp/bch/bch_4.html(環境省)[外部リンク]

2. 事前通告及び表示の実施の判断

輸出者が日本に対し、事前通告を行うべきかの判断は、「LMOの性状等」に基づいて行います。輸出者が輸出しようとするLMOに表示を行うとともに、以下のいずかに該当する場合を除き、事前通告が必要です。

(a) LMOが食用、飼料用又は加工用に用いられる場合

家畜の飼料や油脂加工などを目的として、数万トン単位規模で輸送されるダイズやトウモロコシなど、コモディティと呼称される穀物がこの対象となります。

(b) 日本において、日本が定める基準に合致した拡散防止措置を執った上で使用されるものとして同様の拡散防止措置を執って輸入する場合

(c) 事前通告が免除されるとして日本がバイオセーフティに関する情報交換センターに通報しているものに該当するLMOを輸入する場合(平成25年12月現在、通報しているものはない。)

(d) 日本において最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない場合(同LMOの2回目以降の輸入)

3. 事前通告又は情報提供の方法

(1) 事前通告の方法

事前通告は、環境省(自然環境局 野生生物課 外来生物対策室)に対し、カルタヘナ議定書附属書 I に沿って輸出国の国内法で定める様式を用いて、通知する必要があります。通知を受領した場合、我が国はカルタヘナ議定書に基づき、受領後90日以内に、受領した旨の確認を行うとともに、270日以内に輸入の可否を通知(※)することとされています。

(※)270日以内に輸入の可否が決定されない場合には、決定までの期間を延長する旨の通知をすることも認められています。

(2) 表示の方法

表示は、輸出者が日本にLMOを輸出する際の包装、容器や送り状にLMOの性状などの情報を付与することにより行う必要があります。付与する情報は、LMOの性状により異なりますので、以下の基準に従ってください。

日本が定める基準に合致した拡散防止措置を執った上で運搬される場合

:カルタヘナ議定書第18条2(b)に定める情報を付与

LMOが食用、飼料用又は加工用に用いられる場合

:カルタヘナ議定書第18条2(a)に定める情報を付与

上記のいずれにも該当しない場合

:カルタヘナ議定書第18条2(c)に定める情報を付与

4. カルタヘナ法以外の法令の遵守

LMOを輸入する場合には、カルタヘナ法に基づく手続きのほか、食品として輸入する場合には食品衛生法、飼料として輸入する場合には飼料安全法に基づき、科学的な評価・承認を受ける必要があります。

参考:遺伝子組換え農作物の安全を確保する仕組み(PDF : 142KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:組換え体企画班・組換え体管理指導班

代表:03-3502-8111(内線4510)

ダイヤルイン:03-6744-2102