食品からの鉛の摂取量

日本で実施された摂取量調査

日本における食品からの鉛摂取量については、国立医薬品食品衛生研究所が地方衛生研究所と協力して、食品中汚染物質のマーケットバスケット法による摂取量調査の一環として実施しています。

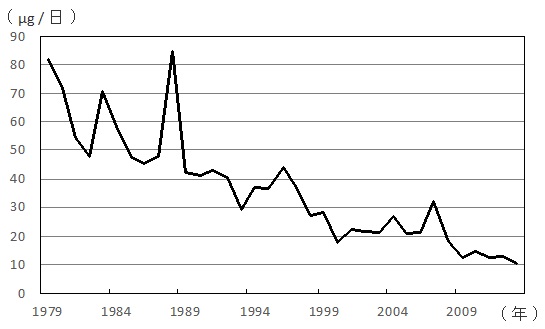

この調査結果に基づき、過去35年間(1979年~2013年)の日本人の食事からの鉛摂取量の推移を図1に示しました。過去35年の間に、徐々に食事からの鉛摂取量が減少しており、これは、鉛の排出源対策が進んだ結果であると考えられます。

(上記の調査結果を基に農林水産省が作成)

どの食品から鉛を摂取しているか

平成17~26(2005~2014)年の摂取量調査の結果から、過去10年間の鉛の摂取量の平均値を食品群別に算出したところ、図2のとおりでした。

図2 1日・1人当たりの鉛摂取量

図2からは、日本人の場合、米からの鉛の摂取量が多いこと、一方で、米以外の穀類、いも類、野菜類など、それ以外の様々な食品群からも鉛を摂取していることがわかります。

農林水産省が、我が国の米や野菜中の鉛濃度を調査したところ、ほとんどが定量下限未満(0.01~0.05 mg/kg未満)であることがわかりました。米や野菜に含まれる鉛の濃度は他の食品と比べて低いものの、食べる量が多いことから、これらからの鉛摂取量が多いと考えられます。

諸外国における鉛摂取量との比較

日本人の食品・飲料水からの鉛摂取量を、国際機関(JECFA)に報告された諸外国の摂取量データと比べました。その結果、日本人の鉛摂取量は諸外国と比べて同程度以下であることがわかりました。

|

国名 |

調査年 (*は調査の公表年) |

鉛の平均摂取量 [μg/kg 体重/日] | ||

| 分析値が定量下限未満の食品の鉛濃度を、0とした場合 | 分析値が定量下限未満の食品の鉛濃度を、定量下限の2分の1とした場合 | 分析値が定量下限未満の食品の鉛濃度を、定量下限と同値とした場合 | ||

| 日本 | 2013 | 0.2 | ||

| アメリカ | 2004-08 | 0.03 | ||

| インド | 1991-94 | 0.44 | ||

| エジプト | 2006 * | 0.74 | ||

| オーストラリア | 1998-99 | 0.06(男性) 0.02(女性) |

0.40(男性) 0.35(女性) |

|

| カナダ | 2002 | 0.11 | ||

| 中国 | 2007 | 0.9 | ||

| チリ | 2001-02 | 3 | ||

| ニュージーランド | 2003-04 | 0.13 | ||

| ヨーロッパ | 2010 * | 0.36 | 1.24 | |

| レバノン | 2003-04 | 0.27 | ||

| 日本のデータは、上記マーケットバスケット方式による調査結果(2013年)。 他国は、第73回JECFAレポート(Evaluation of certain food additives and contaminants、 73rd Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series, No. 960, WHO, 2011)中の表22をもとに農林水産省が作成。 |

参考:食事を通じて摂取する化学物質の量を推計する方法

- 食事を通じて摂取する化学物質の量を推計する方法の1つとして、「マーケットバスケット方式」によるトータルダイエットスタディがあります。

- マーケットバスケット方式:様々な食品をスーパー等で購入し、必要に応じて食べる状態に加工・調理した後、分析し、各食品群ごとに含まれる化学物質の平均的な濃度を算出します。これに、特定の集団(例えばすべての日本人)におけるこの食品群の平均的な消費量を掛け合わせることで、食品群ごとに化学物質の平均的な摂取量を推定することができます。この結果を全食品群で足し合わせることにより、この集団における化学物質の平均摂取量を推定することができます。

- 詳しくは、次のガイドラインをご覧ください。

- トータルダイエットスタディに関するガイドライン

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/tds/index.html

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:土壌汚染防止班

代表:03-3502-8111(内線4507)

ダイヤルイン:03-3592-0306