作成日:平成27年10月30日

家庭調理でできること

1. 食材の準備段階 ~炒めたり揚げたりするとアクリルアミドに変わる成分を増やさない~

アクリルアミドは食材にもともと含まれている特定のアミノ酸(アスパラギン)と糖類(還元糖)からできます。炒めたり揚げたりする前にこれらの成分を増やさないようにすれば、アクリルアミドをできにくくすることができます。

炒め調理や揚げ調理に使うじゃがいもは常温で保存しましょう

じゃがいもを長期間冷蔵すると、還元糖が増えます。還元糖が増えたじゃがいもを炒め物や揚げ物に使うと、アクリルアミドができやすくなります。冷蔵したじゃがいもを一週間くらい常温に置いておくと、還元糖が減り、炒め物や揚げ物に使うことができます。

なお、冷蔵したじゃがいもは甘みが増しているので、煮たり蒸したりするとおいしくいただくことができます。

<実験結果>

- 常温で保存したじゃがいもを炒めるとアクリルアミド濃度が、冷蔵したじゃがいもを使った場合の半分以下になりました。

- 冷蔵したじゃがいもを炒めると焦げやすくなりました。

いも類や野菜類は切った後、水でさらしましょう

水さらしすると、加熱したときにアクリルアミドに変わる成分(アスパラギンや還元糖)が食材の表面から洗い流されます。そのため、炒めたりや揚げたりしたときにアクリルアミドができにくくなります。

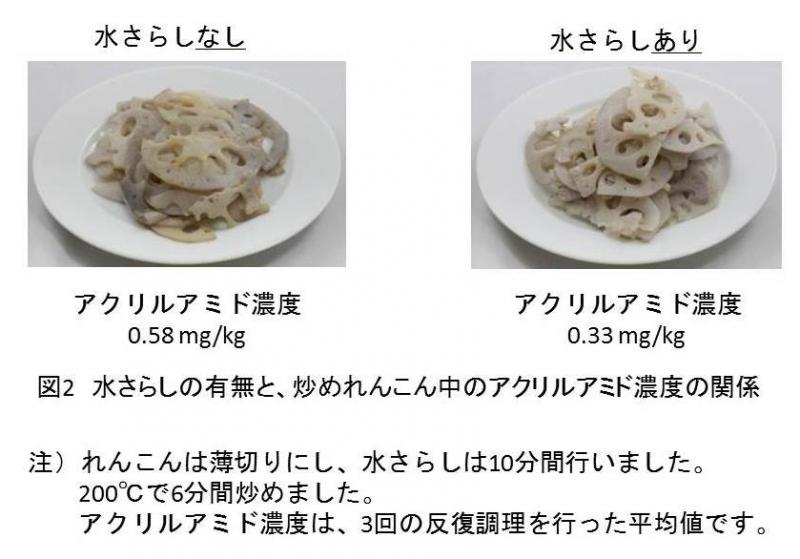

<実験結果>

- 水さらしをしたれんこんを炒めるとアクリルアミド濃度が、水さらしをしなかったれんこんを使った場合の半分程度になりました。

れんこんの場合、通常の調理では、あく抜きのために水さらしをすることが推奨されています。

2. 加熱調理の段階 ~炒め調理や揚げ調理でできるだけアクリルアミドを増やさない~

アクリルアミドは食材を120℃以上で加熱すると、食材に含まれる水分が少なくなってから多く生成します。また、加熱温度が高くなればなるほど、加熱時間が長くなればなるほど、アクリルアミド濃度は高くなります。いも類や野菜類を炒めたり揚げたりするときは、食材の温度が上がりすぎないようにしたり、加熱時間を短くしたりすると、アクリルアミドができにくくなります。

炒め調理や揚げ調理をするときは、食材を焦がさないようにしましょう

食材は加熱の温度が高くなればなるほど、加熱時間が長くなればなるほど、アクリルアミド濃度が高くなります。いも類や野菜を揚げるときは、焦がしすぎず、軽く色が付く程度に仕上げ、炒めるときも焦がしすぎないように注意しましょう。また、食パンをトーストするときは、普段よりも薄めの焼き色に仕上げるようにしましょう。

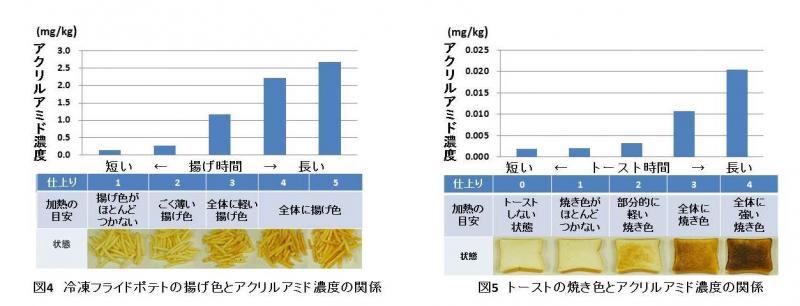

<実験結果>

- 加熱調理で焦げ目がつくほど、アクリルアミド濃度が高くなりました。

- 揚げ色や焼き色によって、アクリルアミド濃度が大きく異なることが分かりました。

炒めるときは、火力を弱めにしましょう

いも類や野菜を炒めるときの火力を弱くすると、火力が強いときに比べて、食材の温度が低くなるので、アクリルアミドはできにくくなります。

<実験結果>

もやし、ごぼう、れんこんを使って実験しました。

- 火力を変えて野菜を炒めたところ、火力が弱いほど、アクリルアミド濃度が低くなりました。

- 炒めた野菜の色に大きな差は見られませんでした。

炒めるときは、食材をよくかき混ぜましょう

炒め調理では熱は鍋から伝わります。食材が鍋に接触している部分は他の部分と比べて温度が上がりやすくなりますが、鍋に接していない部分は十分に熱が伝わっていない可能性があります。炒めるときによくかき混ぜると、食材の一部分のみが高温になることがないので、効率的に食材を加熱できますし、アクリルアミドはできにくくなります。

<実験結果>

もやし、ごぼう、れんこんを使って実験しました。

- 火力を同じにして、食材をかき混ぜる速度だけを変えて野菜を炒めたところ、速くかき混ぜるほど、アクリルアミド濃度が低くなりました。

- 炒めた野菜の色に大きな差は見られませんでした。

炒め調理の一部を蒸し煮に置き換えたりして、炒める時間を短くしましょう

「煮る」、「蒸す」、「ゆでる」などの水を利用した調理では、食材の温度が120℃を超えることがないため、アクリルアミドはできにくくなります。

また、いも類や野菜類など水分が多い食品では、水を利用した加熱調理の代わりに電子レンジを使ってもアクリルアミドをできにくくする効果が期待できます。

<実験結果>

- 炒め工程の一部を蒸し煮に置き換えてきんぴらごぼうを調理するとアクリルアミド濃度が、蒸し煮をしなかった場合と比べて、大幅に低くなりました(表1)。

- 蒸し煮をしたきんぴらごぼうについて、一部「やわらかすぎる」との回答がありましたが、味や香りはほとんど同じで、8割以上の方に受け入れられることが分かりました。

表1 調理法によるアクリルアミド濃度の違い

|

調理方法 |

最小値(mg/kg) |

最大値(mg/kg) |

平均値(mg/kg) |

|

普段通りに作ったもの |

0.01未満 |

0.54 |

0.07 |

|

蒸し煮をしたもの |

0.01未満 |

0.01未満 |

0.01未満 |

~きんぴらごぼうについてこんな実験をしました~

1. 普段から調理をしている15名の方に、家庭で、2つのやり方(普段行っている調理法、蒸し煮をする調理法)で、それぞれきんぴらごぼうを調理していただきました。

2つの調理法に共通すること

- ごぼう及び人参(市販品)は実験を計画した研究者が用意したもの

- 調味料と油は普段家庭で使っているもの

- ごぼうは洗い切ってから水さらしをし、水切りして全体をよく混ぜておく

- 人参は切ってから、全体をよく混ぜておく(皮の処理、水さらしは自由)

(1) 家庭で普段行っている調理法

- ごぼうと人参を好きな量使い、普段通りの方法で調理する。調味料、油は好きなものを使う

(2) 蒸し煮をする調理法

- 材料のごぼう150 g、人参50 g、適量の調味料、水60 mL(cc)を用意し、鍋(フライパン)に油を熱し、ごぼうと人参を炒める

- 炒めるときは、以下のことに気をつける

いつもより火加減を弱くする

焦げそうにならなくても、できるだけ速くかき混ぜながら炒める

炒め時間はできるだけ短くして、次の手順に進む

- 調味料と水を加えて蓋をして、15分加熱する(火加減はできるだけ弱くして焦がさないようにする)

- 蓋をとり、中火で汁気がなくなるまで炒める

2. アクリルアミド濃度を分析機関で測定しました。

3. 協力者に試食してもらい、外観、香り、食感など調理品の好ましさを評価しました。

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当者:化学物質管理班

代表:03-3502-8111(内線4459)

ダイヤルイン:03-3502-7674