農業遺産認定による効果分析

分析の目的

世界農業遺産及び日本農業遺産(以下「農業遺産」)は、重要な伝統的農林水産業を営む地域(農林水産業システム)を認定する制度ですが、現時点では農業遺産自体の認知度がまだ十分に高いとはいえない状況です。

これを改善していくためには、農業遺産認定の効果について具体的なデータを用いてわかりやすく発信し、効果的なPRを実施する必要があります。

本分析では、農業遺産認定の効果を経済的な効果及び農業遺産(地域)の認知度・評価の変化の面で明らかにし、今後の農業遺産に関する認知度向上に向けた取組の更なる検討を行うための基礎資料とすることを目的としています。

使用データ及び分析方法

- 使用データ

・農林業センサス(2010年、2015年、2020年)

・市町村別農業産出額(推計)(2014~2022年)

・経済センサス(2012年、2016年、2021年)

・観光入込客数(2013~2020年)

・国勢調査就業状態等基本集計(就業人口)(2010年、2015年、2020年)

・住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(人口・世帯数)(2010年~2023年)

・農泊宿泊者数・宿泊施設数(2014年~2022年)(農村振興局提供)

・X(旧Twitter)投稿抽出データ(2015年~2017年) - 分析方法

・クロス集計

・クラスター分析

・傾向スコアマッチング

・差の差の検定

・テキスト分析(共起※1・頻出単語、ワードクラウド※2、トピック分析※3)

※1:共起とは任意の文書や文において、ある文字列とある文字列が同時に出現すること。

※2:テキストデータを視覚的にわかりやすく表現する方法。よく使われている単語ほど大きく表示され、テキストデータ内の重要なキーワードなどを把握することができる。

※3:文章のトピック(話題)を推察する手法。出現頻度が高い単語において、同じ意味を持つ単語をグルーピングしトピックモデルを作成した上で、各投稿をトピックモデル別に分類分けをすることができる。

分析結果の概要

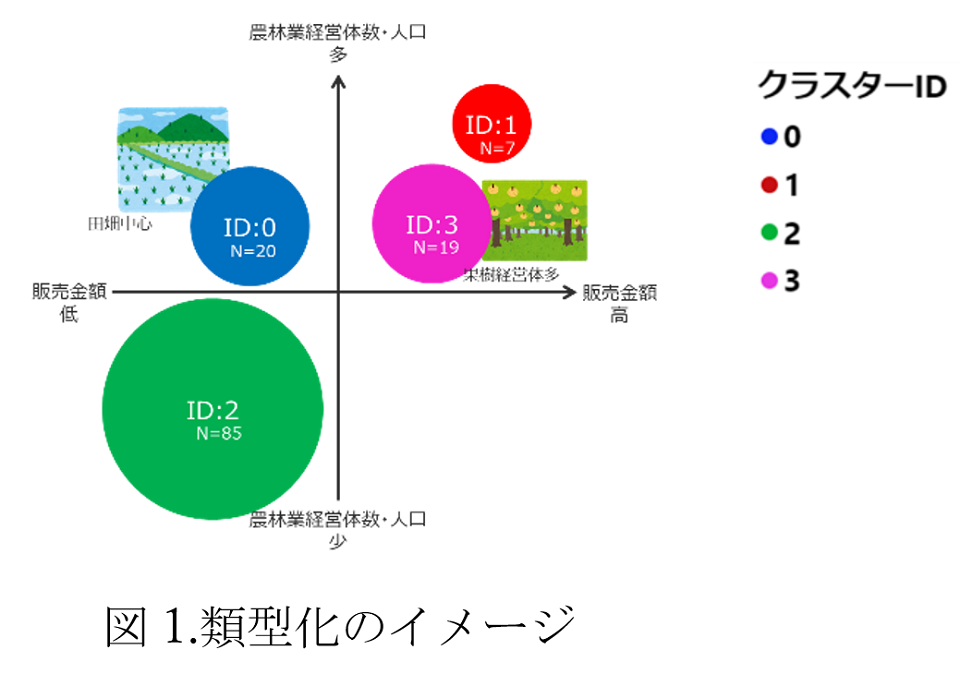

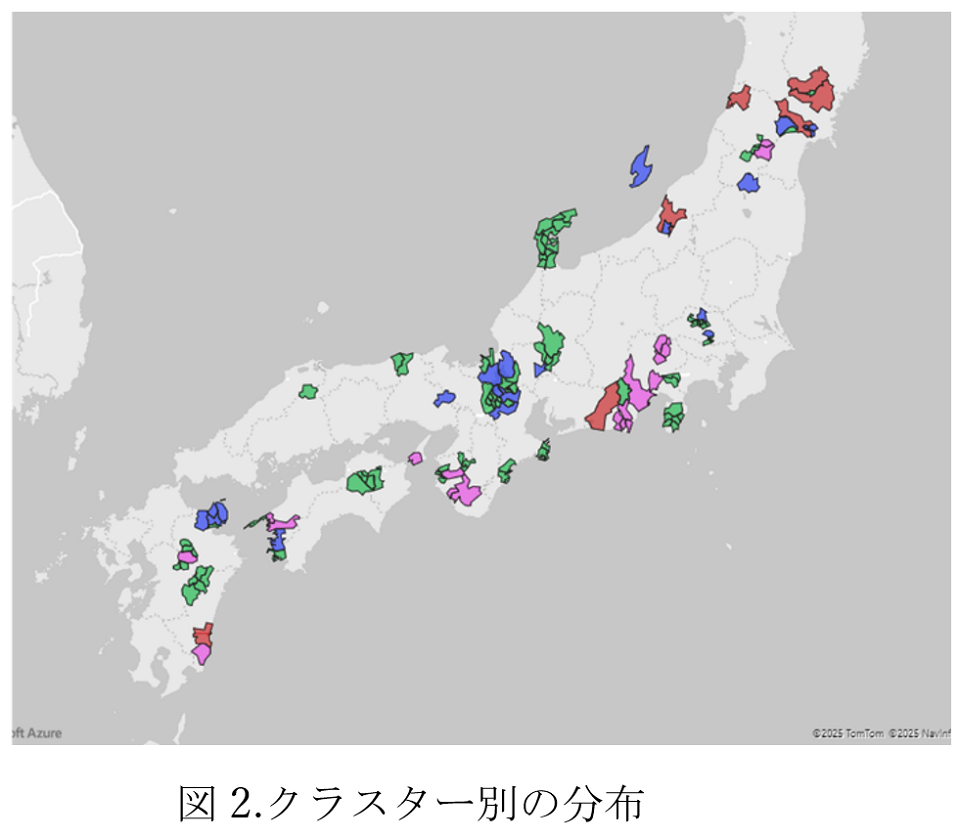

- クラスター分析による類型化

農業遺産に認定されている131の市町村について、農林業センサスの各種データ並びに就業人口、人口及び世帯数のデータをもとに、クラスター分析による類型化を実施し、分類したクラスターごとの特徴を把握しました。

4つのクラスター別にクロス集計を実施したところ、以下のように、類型化されたと考えられます。

ID:0 自ら経営し、又は借りている田畑の面積が大きく、水田作の農業経営体が多い市区町村

ID:1 農林業経営体数や人口・就業人口・世帯数がともに多く、全体的な販売金額も高い市区町村

ID:2 農林業経営体数や人口・就業人口・世帯数がともに少なく、全体的な販売金額も低い市区町村

ID:3 自ら経営し、又は借りている樹園地の面積が大きく、果樹の農業経営体数が多い上に、全体の販売金額や平均販売金額が高く、農業生産売上がある経営体数も多い市区町村

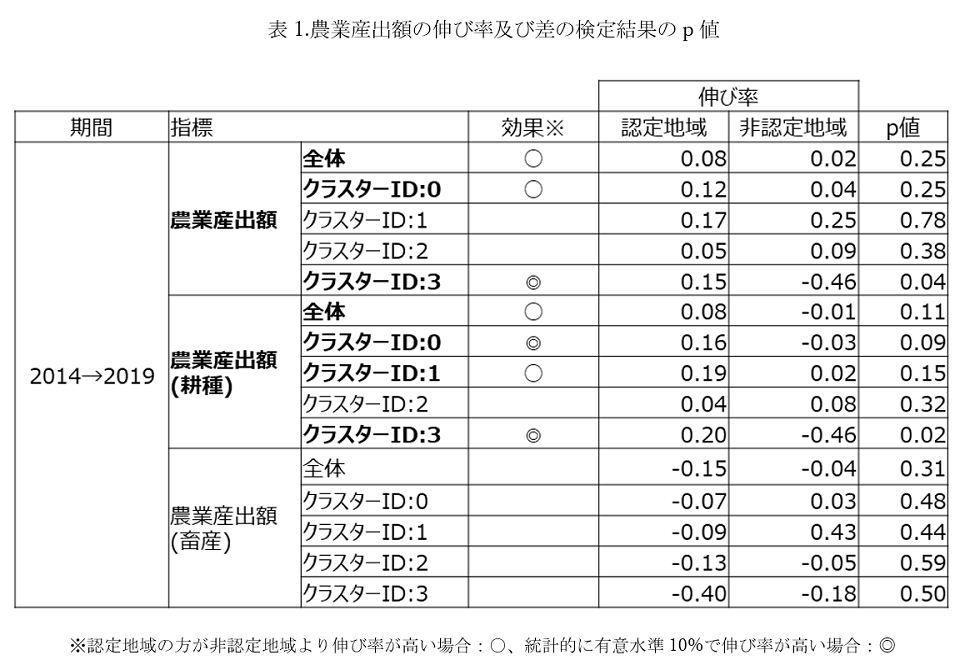

- 効果検証結果 (1)経済(農林業)効果

農業遺産の認定による農林業に係る経済的な効果を把握するため、農林業センサス、市町村別農業産出額(推計)、経済センサス等の各指標について、認定前後での伸び率を認定地域と非認定地域とで比較しました。なお、比較に際して、認定された事以外の因子や条件が異なる事で生じるバイアスを除去するため、傾向スコアマッチングという手法を用いました。

「農業産出額総額」「農業産出額(耕種)」をはじめとした一部の指標については、非認定地域より認定地域の方がより高い伸び率であることを確認することができました。

また、クラスター別にみると、「農業産出額総額」ではID:0、ID:3の地域、「農業産出額(耕種)」ではID:0、ID:1、ID:3の地域において、非認定地域より認定地域の方がより高い伸び率であり、かつ一部の伸び率についてはその伸び率の差が統計的に有意であることを確認することができました。

- 効果検証結果 (2)経済(観光)効果

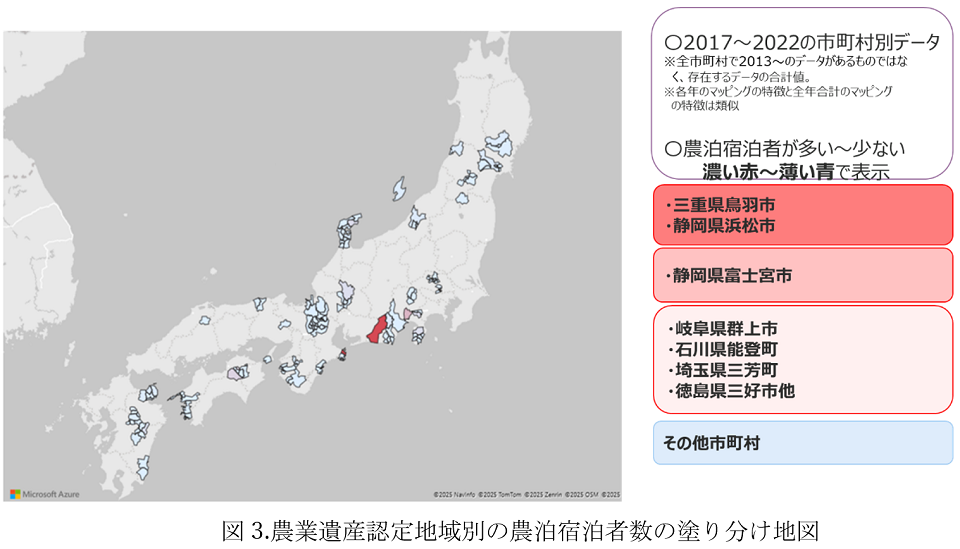

農業遺産の認定による観光面での経済的な効果を把握するため、観光入込客数、農泊宿泊者数等の各指標を可視化するとともに、認定前後での伸び率を認定地域と非認定地域とで比較しました。

農業遺産認定地域別に農泊宿泊者数を可視化すると下図のとおりとなりました。

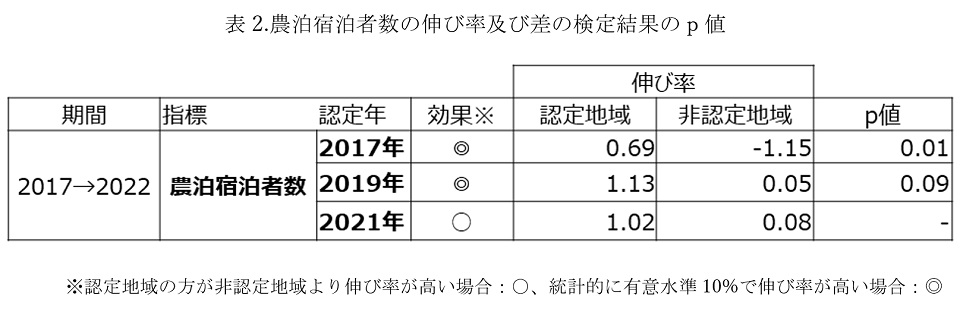

また、農泊宿泊者数の伸び率について認定地域と非認定地域を比較したところ、いずれの認定年でも認定地域の方が非認定地域より伸び率が高く、2017年と2019年に認定された地域ではその差が統計的に有意であることを確認できました。

- 効果検証結果 (3)農業遺産(地域)の認知度・評価の変化

農業遺産認定による認知度・評価の変化を把握するため、認定前後において、SNSにおける認定地域に関わるキーワードの投稿状況、共起する単語の変化を分析しました。

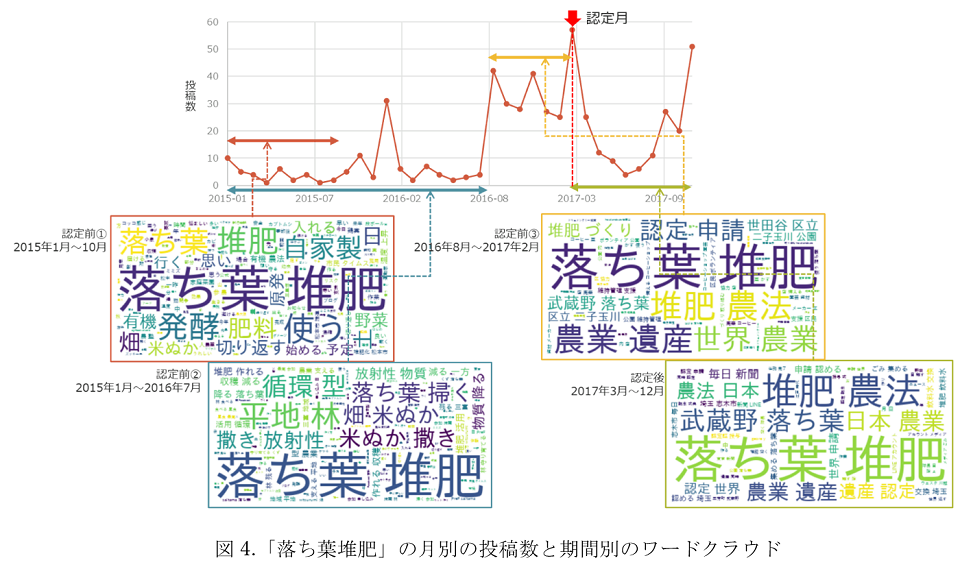

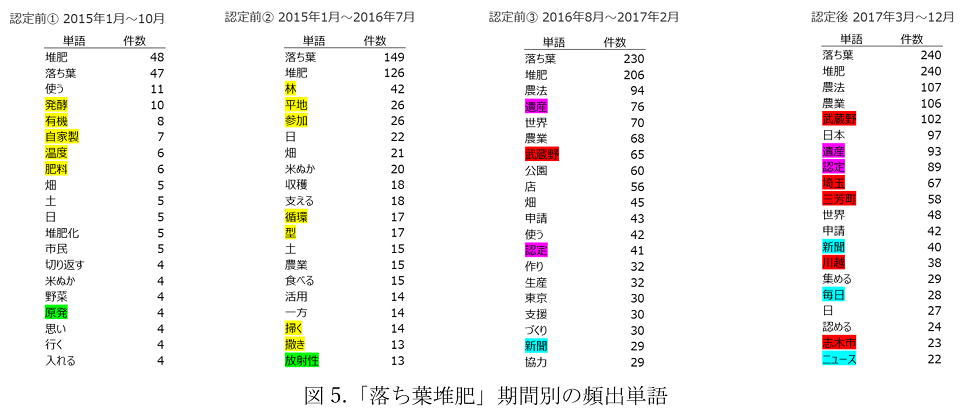

埼玉県武蔵野地域の「大都市近郊に今も息づく武蔵野の落ち葉堆肥農法」に関するキーワードである「落ち葉堆肥」を含む投稿について、月別の投稿数の推移および各期間のワードクラウド、頻出単語を確認したところ、以下のとおりでした。

認定前の期間では「発酵」、「有機」、「自家製」、「温度」、「肥料」など有効な堆肥としての開発に関する投稿が多い状況でしたが、認定直前の期間では「農業遺産」といったキーワードが出現し始め、「武蔵野」という地域の名称、「新聞」など報道関連の投稿が出現していることが分かりました。

また、認定後の期間では「武蔵野」、「三芳町」、「川越」、「志木市」、「新聞」など農業遺産として認定されたことに関する投稿や「毎日(新聞)」、「ニュース」等の報道に関する投稿が多くなっていることが分かりました。

お問合せ先

大臣官房統計部統計企画管理官

担当者:統計データ分析支援チーム

代表:03-3502-8111(内線3591,3580)

ダイヤルイン:03-6744-2229