担当:農林水産省

令和6年産水陸稲の収穫量

調査結果の概要

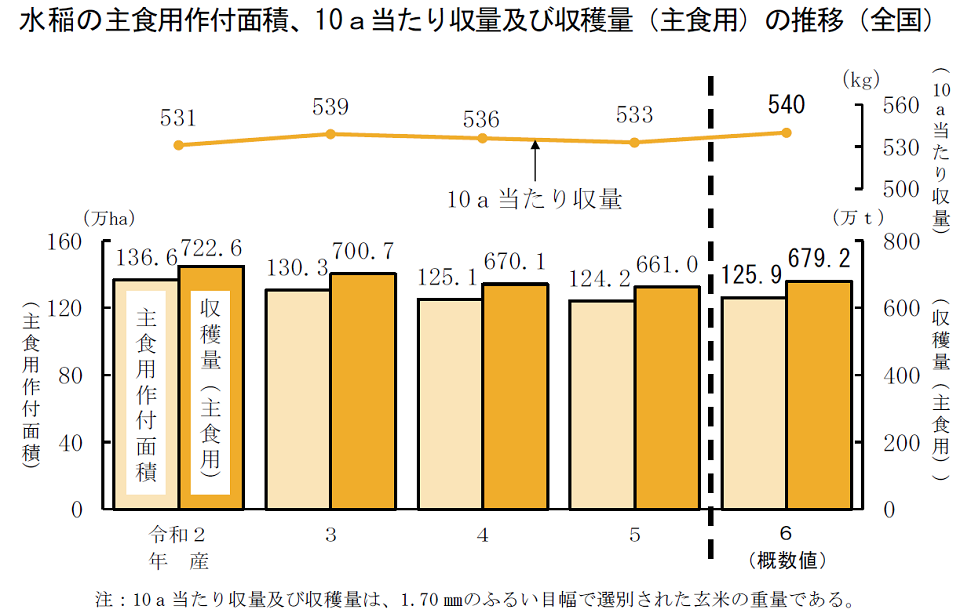

- 令和6年産水稲の作付面積(子実用)は135万9,000ha(前年産に比べ1万5,000ha増加)となった。うち主食用作付面積は125万9,000ha(同1万7,000ha増加)となった。

- 水稲の全国の10a当たり収量は540kgと見込まれる。

これは、全国的にはおおむね天候に恵まれたためである。なお、一部地域で5月下旬から6月上旬にかけての低温や6月下旬から7月中旬にかけての断続的な日照不足、8月以降の記録的な高温等の影響により収量が低下した。 - 以上の結果、水稲の収穫量(子実用)は734万5,000t(前年産に比べ18万t増加)と見込まれ、主食用の収穫量は679万2,000t(同18万2,000t増加)と見込まれる。

- 農家等が使用しているふるい目幅ベースの全国の作況指数は101と見込まれる。

- 令和6年産陸稲の作付面積(子実用)は320haで、10a当たり収量は256kgとなり、収穫量(子実用)は820tとなった。

注釈

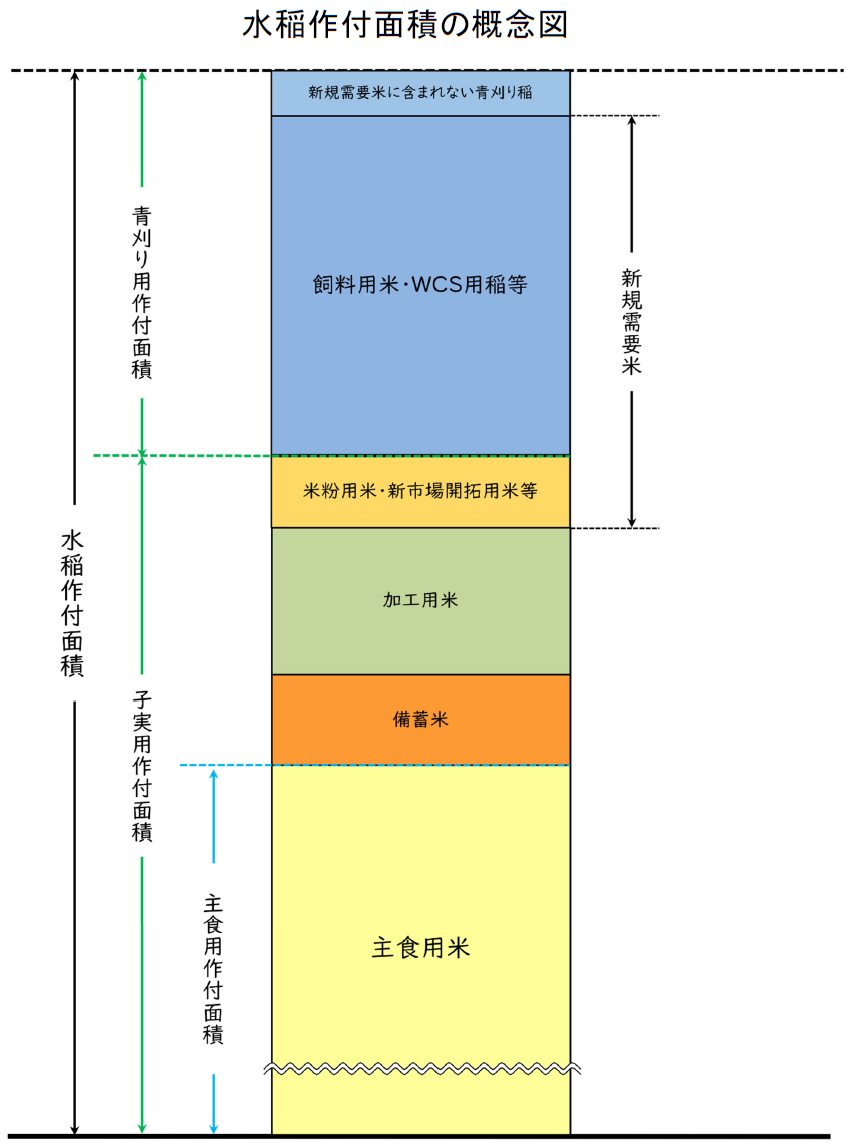

- 水稲の作付面積(子実用)とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、青刈り面積(飼料用米・WCS用稲等を含む。)を除いた面積であり、主食用作付面積とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた面積である(【参考1】参照)。

- 陸稲の作付面積(子実用)とは、青刈り面積を含まない面積である。

- 10a当たり収量及び収穫量は、1.70mmのふるい目幅で選別された玄米の重量である。

- 沖縄県については、一部収穫を終えていないため、収穫の状況によっては今後変動することがある。確定した数値はホームページに掲載(令和7年2月予定)する。

累年データ

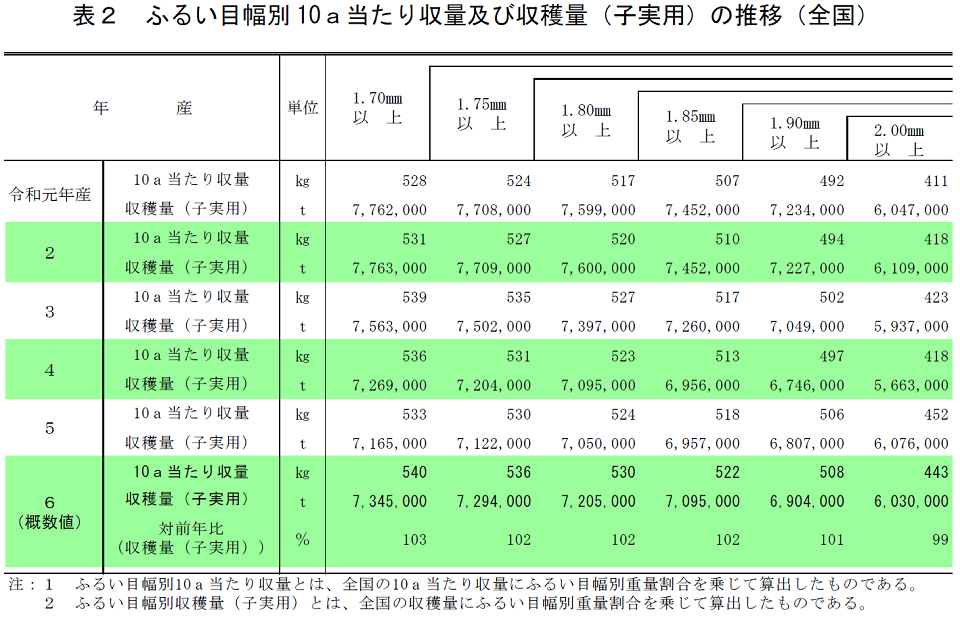

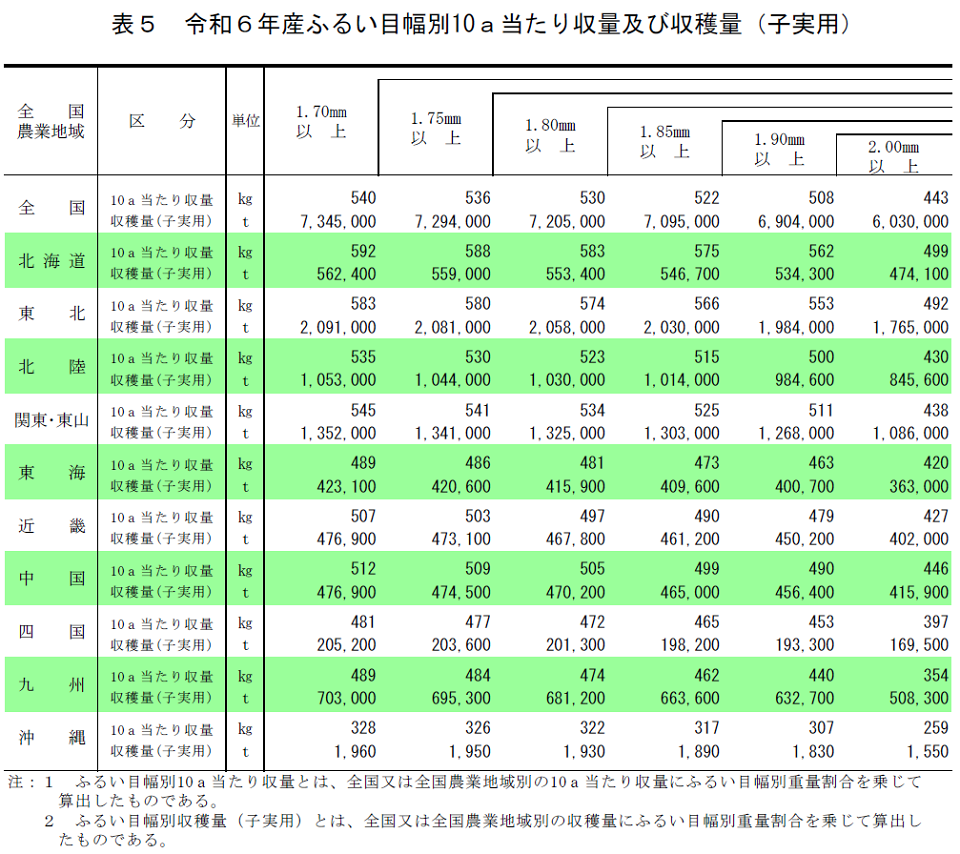

水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況、10a当たり収量及び収穫量(子実用)

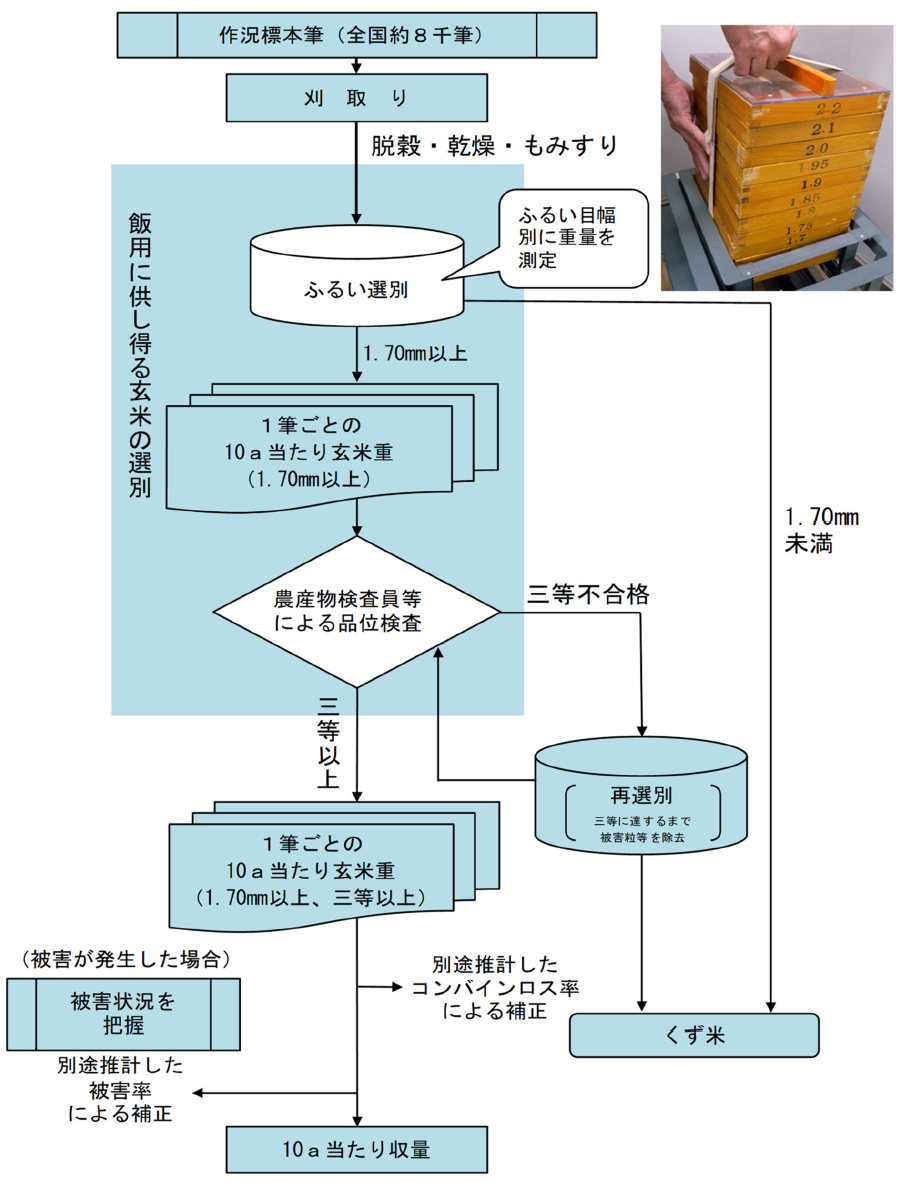

本調査では、飯用に供し得る玄米の全量を把握することを目的としていることから、収量基準は、農産物規格規程に定める三等の品位(整粒歩合45%)以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mmで選別された玄米の重量(未熟粒・被害粒等の混入が多く農産物規格規程に定める三等の品位に達しない場合は、再選別を行っており、その選別後の値を含んでいる。)としている(【参考2】参照)。

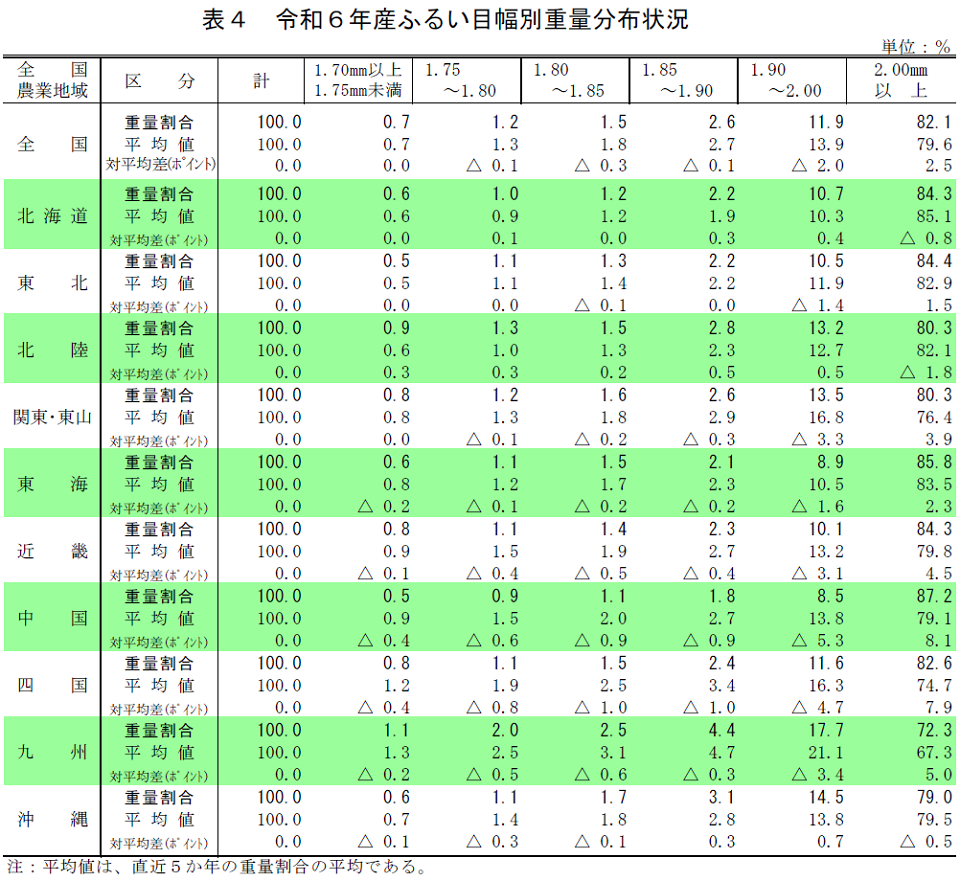

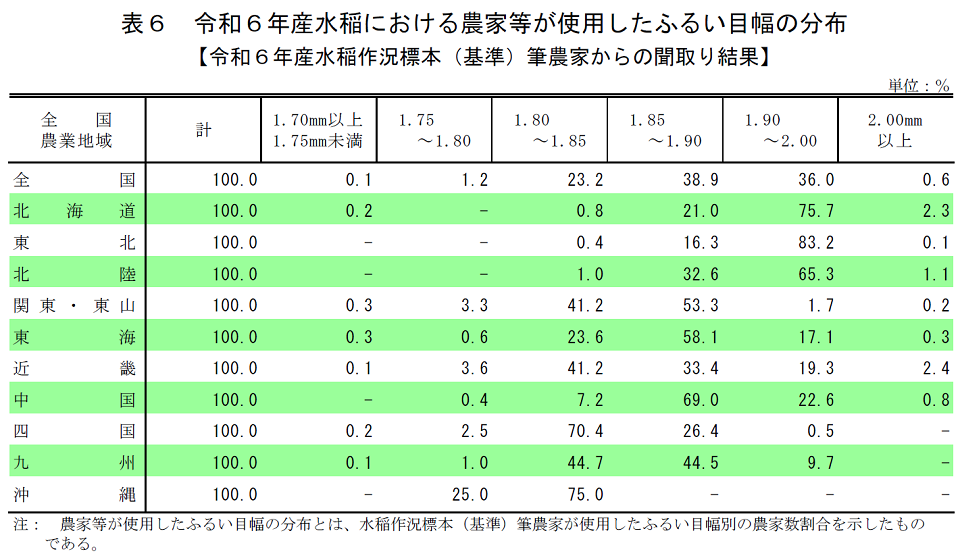

農家等が販売するために使用しているふるい目幅は、地域、品種等により異なるため、参考として刈取り済みの地域について、ふるい目幅別の重量割合の概数値並びにふるい目幅別10a当たり収量及び収穫量(子実用)の概数値を示すと次のとおりである。

調査結果

- 作付面積、10a当たり収量及び収穫量

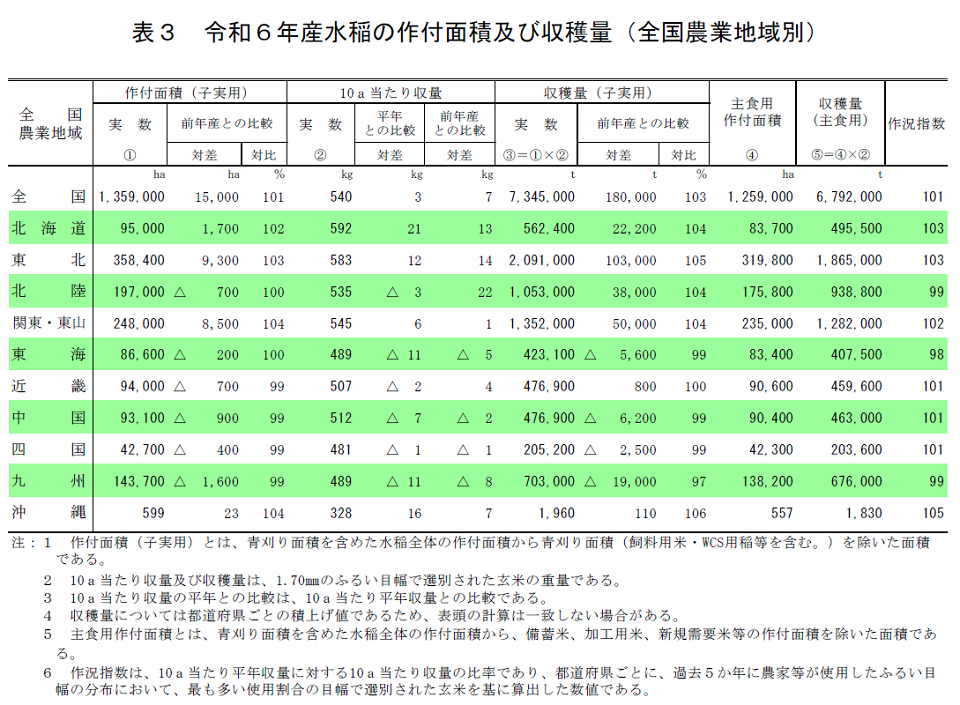

(1)水稲- 令和6年産水稲の作付面積(子実用)は135万9,000ha(前年産に比べ1万5,000ha増加)となった。

また、水稲作付面積(青刈り面積を含む。)から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた主食用作付面積は125万9,000ha(同1万7,000ha増加)となった(表3参照)。 - 全国の10a当たり収量は540kg(平年に比べ+3kg)と見込まれる。

これを地域別にみると、以下のとおりである。

北海道、東北及び関東・東山においては、5月以降、おおむね天候に恵まれ、全もみ数が平年以上に確保されたこと等から、北海道は592kg(平年に比べ+21kg)、東北は583kg(同+12kg)、関東・東山は545kg(同+6kg)となった。

北陸においては、一部地域で5月下旬から6月上旬にかけての低温や9月下旬の大雨等の影響があったため、535kg(平年に比べ△3kg)となった。

東海、近畿、中国、四国及び九州においては、一部地域で6月下旬から7月中旬にかけての断続的な日照不足や8月以降の記録的な高温等の影響があったため、東海は489kg(平年に比べ△11kg)、近畿は507kg(同△2kg)、中国は512kg(同△7kg)、四国は481kg(同△1kg)、九州は489kg(同△11kg)となった。

沖縄県は、台風の影響もなく、おおむね天候に恵まれたことから、328kg(平年に比べ+16kg)が見込まれる。 - 以上の結果、収穫量(子実用)は734万5,000t(前年産に比べ18万t増加)と見込まれる。このうち、主食用作付面積に10a当たり収量を乗じた収穫量(主食用)は、679万2,000t(同18万2,000t増加)と見込まれる(表3参照)。

令和6年産陸稲の作付面積(子実用)は320ha(前年産に比べ81ha減少)で、10a当たり収量は256kg(同48kg増加)となり、収穫量(子実用)は820t(同15t減少)となった。

- 令和6年産水稲の作付面積(子実用)は135万9,000ha(前年産に比べ1万5,000ha増加)となった。

- 水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況、10a当たり収量及び収穫量(子実用)等

令和6年産水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況は、当年産で最も多くの農家が使用していたふるい目幅である1.85mm以上の玄米の重量割合は96.6%と、直近5か年平均値と比べて0.4ポイント高くなっている。

【参考1】

【参考2】

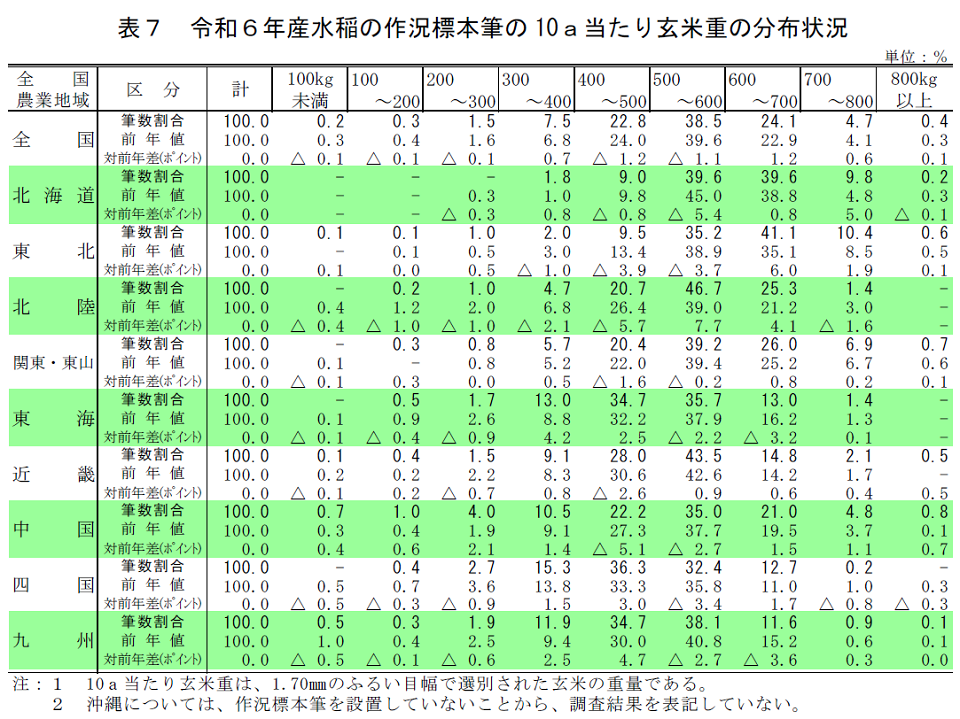

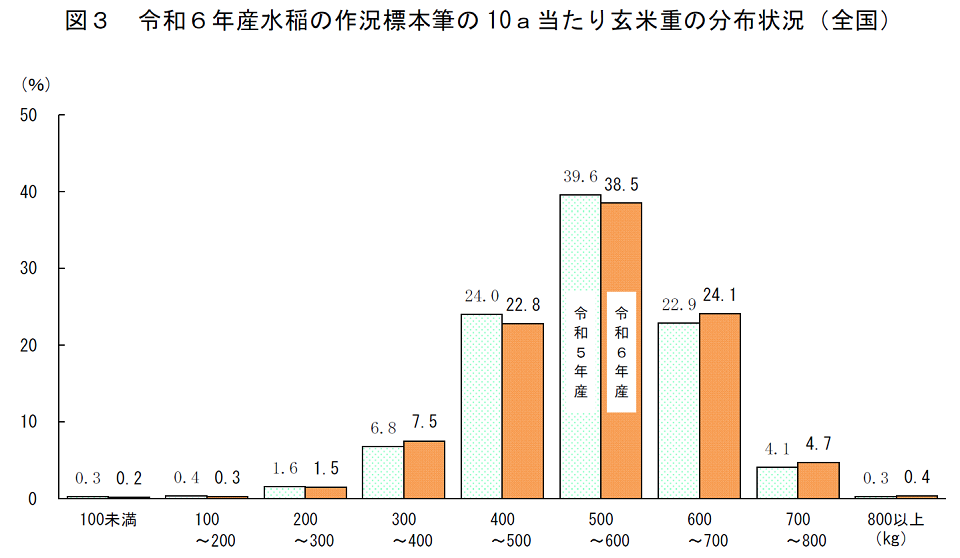

収穫量調査の流れ

収穫量調査は、飯用に供し得る玄米の全量を把握することを目的として、作況標本筆(【参考3】参照)ごとに一定面積の稲を刈取り、農産物規格規程に定める三等の品位(整粒歩合45%)以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mmで選別を行い、その重さを計測している(下図参照)。

【参考3】

作況標本筆とは

収穫量の実測調査の対象とした作況標本筆(1枚のほ場を筆と呼ぶ。)は、各都道府県の水稲の状況が把握できるように、標本理論に基づいて次のように各地で選定し(全国で約8千筆)調査している。

統計表〔e-Stat〕

調査の概要(面積調査/作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物))

水稲調査結果の主な利活用

- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づき毎年定めることとされている米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定のための資料

- 食料・農業・農村基本計画における生産努力目標の策定及び達成状況検証のための資料

- 米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の交付金算定のための資料

- 農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農作物共済事業の適切な運営のための資料

お問合せ先