遺伝子組換え農作物の生物多様性影響評価における審査手続の見直しについて

(令和7年11月更新)

目次

遺伝子組換え農作物の生物多様性影響評価について

遺伝子組換え農作物の安全性については、「食品」や「飼料」として安全性に問題はないか、栽培した場合に「環境」(=生物多様性)への影響はないかなどの観点から審査しています。

今回見直したのは、このうち、生物多様性への影響の評価(生物多様性影響評価)における審査手続です。

生物多様性影響評価では何を審査しているの?

生物多様性影響評価では、主に、(ア)「競合における優位性」、(イ)「有害物質の産生性」、(ウ)「交雑性」の観点から評価を行います。

<生物多様性影響評価の3つのポイント>

申請者は、これら3つの観点から、評価項目ごとに科学的なデータを提出することが定められています。審査に当たっては、提出されたデータそのものに加え、提出されたデータの取得の方法(試験方法)や、更にはその解析方法について、科学的に妥当かどうかを精査し、信頼できるデータである場合には、これらのデータに基づいて、生物多様性に影響が生じるかどうかを農林水産省及び環境省が判断します。

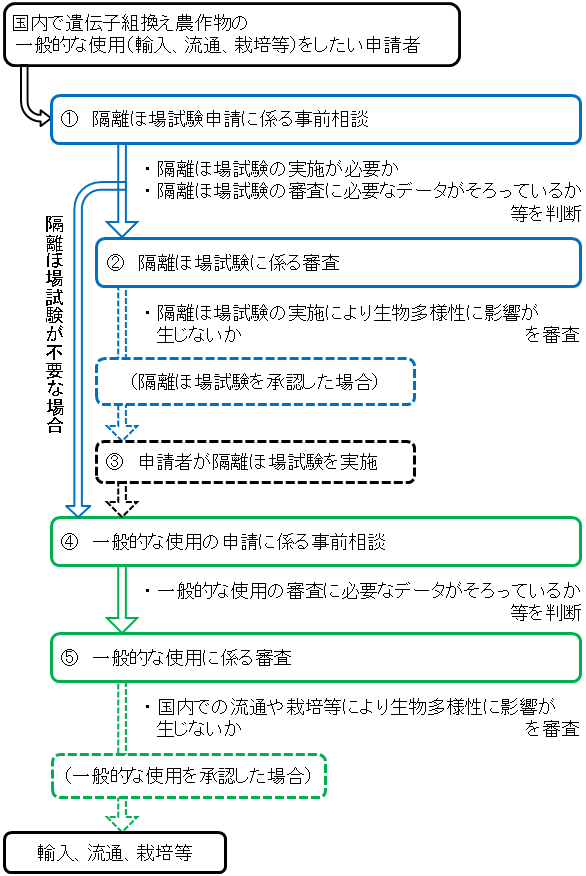

審査の流れ

1 隔離ほ場試験申請に係る事前相談

遺伝子組換え農作物の一般的な使用(例えば、食用・飼料用としての輸入、流通、販売、栽培)の申請に際しては、まず、申請者から農林水産省に「隔離ほ場試験」に関する事前相談を行います。「隔離ほ場試験」とは、一般的な使用の申請に必要なデータを得るため、日本国内に設置され周辺の環境と隔離されたほ場の中で栽培試験をすることを言います。この事前相談を受けて農林水産省は、隔離ほ場試験が必要かどうかを判断します。

隔離ほ場試験の目的について詳しく知りたい方は、以下の「隔離ほ場試験の目的とは」をご覧ください。

2 隔離ほ場試験に係る審査

隔離ほ場試験が必要と判断された場合には、隔離ほ場試験を行った場合に我が国の生物多様性に影響が生じるおそれがないかどうか、国外の試験施設やほ場で取得されたデータ等に基づき審査します。

3 申請者による隔離ほ場試験の実施

審査の結果、隔離ほ場試験を行っても我が国の生物多様性に影響が生じるおそれがないと承認された場合には、申請者は隔離ほ場試験を実施し、一般的な使用の申請に必要なデータの収集を行います。

4 一般的な使用の申請に係る事前相談

一般的な使用の申請の際にも、改めて事前相談を行います。農林水産省は、必要なデータが揃っているか等を確認した上で、問題が無ければ申請を受け付けます。

特に、過去に承認したことのない作物種や特性を持つ遺伝子組換え農作物を審査する場合には、新しい評価項目が必要かどうかについて、事前相談の段階で検討します。

関連資料

農林水産省は、より透明性の高い、一貫性のある審査やモニタリング等の実施に役立てることを目的に、「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手順書」を定めています。

隔離ほ場試験の目的とは

申請される遺伝子組換え農作物の中には、国外で行われた栽培試験等により、その国の自然環境下でどのように生育するかの科学的データは十分にあっても、日本の自然環境下でどのように生育するかについての科学的な知見が不足しているものがあります。そのような場合には、まず、日本国内の隔離ほ場において試験を実施しデータを取得して、一般的な使用の申請の際、審査に利用しています。つまり、日本の自然環境下で当該遺伝子組換え農作物がどのように生育するかについて、他のデータから判断できるのであれば、国内で隔離ほ場試験を実施する必要はありません。

審査手続の見直しのポイント

これまでに分かってきたこと

これまでに審査してきた中で、トウモロコシやワタ、ダイズについては以下のことが分かってきました。

(ア) 我が国には、トウモロコシやワタと交雑可能な近縁野生種は存在しない。また、ダイズには交雑可能な近縁野生種(ツルマメ)が存在するが、我が国の自然環境下で交雑する可能性は極めて低く、仮に交雑した場合も、組換え体の導入遺伝子がツルマメ集団中に浸透することはほとんどない。

(イ)トウモロコシ、ワタ、ダイズのいずれも、人が手をかけない限り、生育して実った種子が地面に落ちて芽を出し、世代を代えながら生育を繰り返していくことは難しい。

(ウ)遺伝子組換え体と非組換え体との比較において、国外の試験で両者の間に生物多様性影響の観点から注視すべき差異が認められなければ、国内での隔離ほ場試験においても生物多様性影響の観点から問題となり得る差異は認められない。

以上のことから、これまでの審査等により、組み換えられた作用などが十分に理解されており、かつ、その作用が過去に承認したものを上回らない遺伝子組換えトウモロコシやワタ、ダイズについては、国内で隔離ほ場試験を実施しなくても、過去のデータや国外の試験結果で得られたデータを用いて、日本国内の自然環境下でどのように生育するか判断できるようになりました。

審査手続の変更内容

上記の知見の蓄積を踏まえ、生物多様性影響評価検討会において学識経験者の意見を聴いた上で、遺伝子組換えトウモロコシは平成26年12月から、遺伝子組換えワタは平成31年3月から、遺伝子組換えダイズは令和6年9月から、これまでの審査等により作用などが十分に理解されている遺伝子が組み換えられた遺伝子組換えトウモロコシ・ワタ・ダイズについては、事前相談の段階で、組み換えた遺伝子の作用などを過去に承認したものに照らし合わせ、過去のデータや国外で取得されたデータを用いて審査が可能と判断できたものについては、国内での隔離ほ場試験は不要とすることとしました。

(注)これまでに審査経験のない遺伝子が組み換えられた遺伝子組換えトウモロコシ・ワタ・ダイズや、トウモロコシ・ワタ・ダイズ以外の遺伝子組換え農作物については、引き続き、一般的な使用に係る第一種使用等の申請に先立ち、国内での隔離ほ場試験でデータを収集する必要があります。

本審査手続の見直しに当たっては、以下のとおり関連する通知(※)を改正しています。

(※)農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組換え植物に係る第一種使用規程の承認の申請について(最終改正:令和6年9月19日)

(1)トウモロコシに係る見直し(平成26年12月改正)

(2)ワタに係る見直し(平成31年3月改正)

(3)ダイズに係る見直し(令和6年9月改正)

<参考資料1>生物多様性影響評価検討会の会議資料等

- 総合検討会(平成26年6月30日開催) [外部リンク]

- 総合検討会(平成30年9月21日開催) [外部リンク]

- 総合検討会(令和6年3月6日開催) [外部リンク]

<参考資料2> 隔離ほ場試験が不要となり得る遺伝子組換え植物の具体例(PDF : 163KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:組換え体企画班・審査官

代表:03-3502-8111(内線4510)

ダイヤルイン:03-6744-2102