種苗法に関する一般的なご質問

よくあるご質問

※本Q&Aはあくまで一般的な場面を想定した質問とその回答です。個別の事案の処理においては、関係法令に則り、諸般の事情を考慮して、規定の適用等が判断されます。

以下、種苗法(平成10年法律第83号)を「法」と、種苗法施行令(平成10年政令第368号)を「令」と、種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)を「規則」といいます。

チャットボットによるお問合せはこちら(外部リンク)

1.登録品種一般

- Q.1-1 利用したい品種が登録品種か一般品種かを調べる一覧表やデータベースはありますか。

- Q.1-2 品種登録データベースや流通品種データベースで検索しても品種名が出てこない場合、種苗の増殖・販売をしても問題ないですか。

- Q.1-3 育成者権の存続期間を満了する前に育成者権が消滅している品種があるのはなぜですか。

- Q.1-4 登録品種とは何ですか。

- Q.1-5 登録品種であるかどうかはどのようにして確認することができますか。

- Q.1-6 育成者権者はどのような権利を有していますか。

- Q.1-7 どのような行為が育成者権の侵害に当たりますか。

- Q.1-8 育成者権を侵害した場合、どのような罰則がありますか。

2.増殖(接ぎ木など)

3.種子転用・自家増殖

- Q.3-1 食べた後に残った種を育てて自分で消費するのは違法ですか。

- Q.3-2 スーパーで食用として買った登録品種のいもを種いもとして使うことは育成者権侵害となりますか。

- Q.3-3 自分の水田で育てた登録品種の稲から取れた籾を、種籾として使うことは育成者権侵害となりますか。

4.収穫物の譲渡・販売

- Q.4-1 家庭菜園で登録品種の苗を栽培し収穫した物(トマトやきゅうりなどの実だけ)を販売、お裾分けすることは禁止されていますか。

- Q.4-2 品種登録されている品種の苗木を購入し、栽培した果実は育成者権者の許可なく販売して問題ないですか。

5.種苗販売(転売含む)

- Q.5-1 種苗を販売する場合には、どのような手続きや表示が必要ですか。

- Q.5-2 届出をせずに野菜などの苗の販売を行った場合、どのような罰則がありますか。

- Q.5-3 登録品種の苗や種を正規で購入し、手を加えずに購入したままの状態で譲渡や販売することは禁止されていますか。

- Q.5-4 登録品種の種をお店で購入してまき、育てた苗を第三者に販売することはできますか。

6.海外持出し

7.海外からの種苗の輸入

8.種苗購入時の注意点

- Q.8-1 登録品種の種苗が無断で増殖・販売されていた場合、無断増殖された種苗とは知らずに購入した者も罪に問われますか。

- Q.8-2 種苗店ではなく、インターネットのフリマサイトなどから種苗を入手する場合、リスクはありますか。

1.登録品種一般

Q.1-1 利用したい品種が登録品種か一般品種かを調べる一覧表やデータベースはありますか。

A.利用したい品種が登録品種か一般品種かは、以下2つのページから調べることが可能です。

1.農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

こちらは、出願公表済み、又は品種登録済みの品種が検索可能です。

こちらは、出願公表済み、又は品種登録済みの品種が検索可能です。

2.流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

こちらは、品種名だけでなく、簡易キーワードでも検索可能で、国内の主要な流通品種を対象としたデータベースであるため、一般品種であっても検索可能です。

登録品種と一般品種の違いについては、Q.1-4をご覧ください。

登録品種と一般品種の違いについては、Q.1-4をご覧ください。

Q.1-2 品種登録データベース(外部リンク)や流通品種データベース(外部リンク)で検索しても品種名が出てこない場合、種苗の増殖・販売をしても問題ないですか。

A.品種登録データベースは、登録されている品種名のみが記載されるため、登録品種の名称とは別に流通名や商品名がある場合、流通名や商品名で検索しても、該当する品種が表示されません。

また、流通品種データベースにおいては、流通名や商品名でも検索できますが、全ての流通名・商品名を網羅できていない可能性があります。

利用したい種苗が、「登録品種」か「一般品種」かを明確に区別できない場合は、「登録品種」である可能性が否定できず、これが登録品種であった場合、個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、無断で種苗の増殖・販売をすると権利侵害になり得ることから、このような場合は、増殖・販売をしないことを推奨します。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条、第67条】

また、流通品種データベースにおいては、流通名や商品名でも検索できますが、全ての流通名・商品名を網羅できていない可能性があります。

利用したい種苗が、「登録品種」か「一般品種」かを明確に区別できない場合は、「登録品種」である可能性が否定できず、これが登録品種であった場合、個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、無断で種苗の増殖・販売をすると権利侵害になり得ることから、このような場合は、増殖・販売をしないことを推奨します。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条、第67条】

Q.1-3 育成者権の存続期間を満了する前に育成者権が消滅している品種があるのはなぜですか。

A.育成者権の権利放棄による登録抹消や、品種登録料の不納付により、登録が失効する場合などがあるからです。

【関係規定:法第31条、第45条、第49条】

【関係規定:法第31条、第45条、第49条】

Q.1-4 登録品種とは何ですか。

A.種苗法に基づき、新たに開発された品種として、品種登録を受けている品種をいいます。

品種登録がされると「育成者権」が発生し、当該育成者権者は登録品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を独占的に利用することができ、育成者権者以外の者が登録品種を利用するには、原則として育成者権者の許諾が必要です(個人的又は家庭的利用を除く)。

なお、登録品種以外の品種(例えば在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が満了した品種)は一般品種と呼ばれ、誰でも自由に利用することができます。

【関係規定:法第2条、第18条、第19条、第20条、第21条、令第2条】

品種登録がされると「育成者権」が発生し、当該育成者権者は登録品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を独占的に利用することができ、育成者権者以外の者が登録品種を利用するには、原則として育成者権者の許諾が必要です(個人的又は家庭的利用を除く)。

なお、登録品種以外の品種(例えば在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が満了した品種)は一般品種と呼ばれ、誰でも自由に利用することができます。

【関係規定:法第2条、第18条、第19条、第20条、第21条、令第2条】

Q.1-5 登録品種であるかどうかはどのようにして確認することができますか。

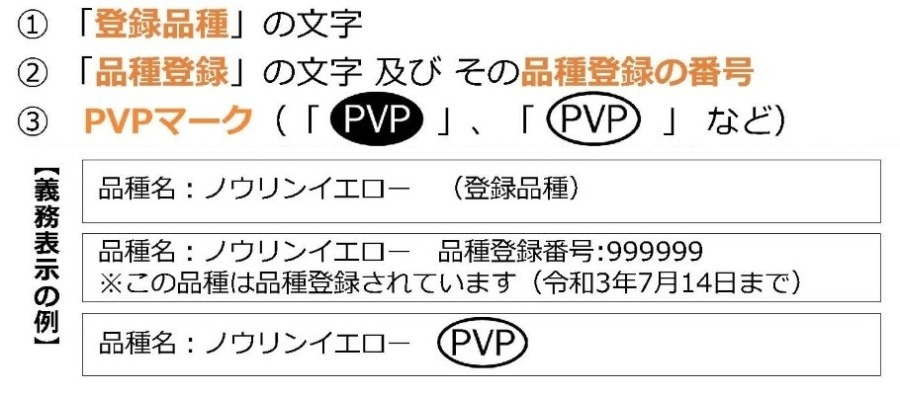

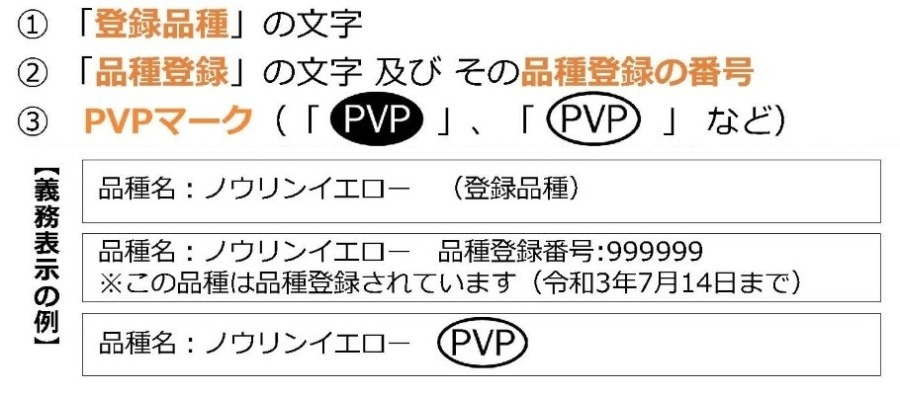

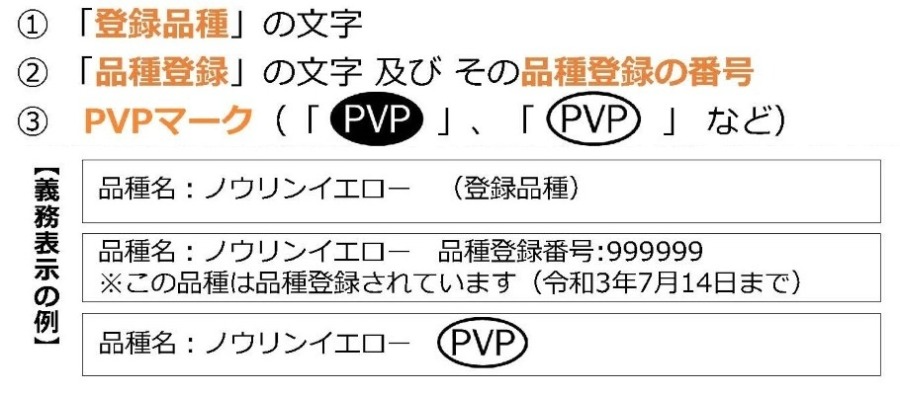

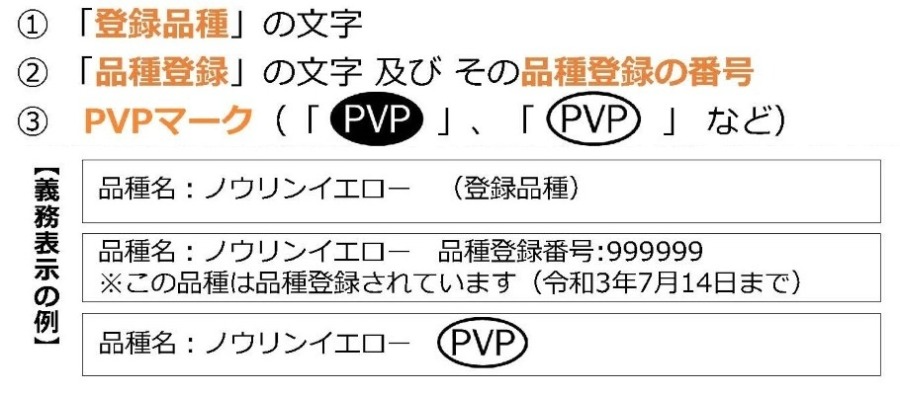

A.登録品種の販売にあたっては、種苗又はその種苗の包装等に、「登録品種」の文字等といった登録品種である旨の表示が義務付けられていますので、これにより確認することができます。また、品種名が分かれば、以下2つのページから、登録品種か一般品種かを検索できます。

登録品種の詳しい情報は、農林水産省ホームページの品種登録データベースから確認できます。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

このほか、国内の流通品種を対象とした流通品種データベースでも検索が可能です。

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

〇 以下、登録品種である旨の表示:

【関係規定:法第55条、規則第21条の2】

登録品種の詳しい情報は、農林水産省ホームページの品種登録データベースから確認できます。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

このほか、国内の流通品種を対象とした流通品種データベースでも検索が可能です。

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

〇 以下、登録品種である旨の表示:

【関係規定:法第55条、規則第21条の2】

Q.1-6 育成者権者はどのような権利を有していますか。

A.育成者権者は、登録品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を、個人的又は家庭的に利用される場合を除いて、独占的に利用することができます。品種の利用に当たる行為は以下のとおりです。

ただし、正規に購入した種苗を用いて得られた収穫物や加工品の利用には育成者権の効力は及ばない(育成者権の消尽といいいます。)ため、自由に販売等することができます。しかし、消尽した後であっても、以下の利用行為に対しては、育成者権の効力が及びます。

(ア)登録品種の種苗を増殖(生産)する行為

(イ)登録品種の種苗を、品種保護制度のない国に輸出する行為

(ウ)育成者権者が海外への持出しを制限している登録品種の種苗を、制限がされている国に輸出する行為

(エ)育成者権者が指定地域以外での栽培(収穫物の生産)を制限している登録品種について、指定地域以外で栽培する行為

なお、(ウ)、(エ)については、制限が付されている旨を種苗等に表示することが義務付けられていますので、その表示によって確認することができるほか、以下の2つのページにおいて、制限の有無等を確認することができます。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

ただし、正規に購入した種苗を用いて得られた収穫物や加工品の利用には育成者権の効力は及ばない(育成者権の消尽といいいます。)ため、自由に販売等することができます。しかし、消尽した後であっても、以下の利用行為に対しては、育成者権の効力が及びます。

(ア)登録品種の種苗を増殖(生産)する行為

(イ)登録品種の種苗を、品種保護制度のない国に輸出する行為

(ウ)育成者権者が海外への持出しを制限している登録品種の種苗を、制限がされている国に輸出する行為

(エ)育成者権者が指定地域以外での栽培(収穫物の生産)を制限している登録品種について、指定地域以外で栽培する行為

なお、(ウ)、(エ)については、制限が付されている旨を種苗等に表示することが義務付けられていますので、その表示によって確認することができるほか、以下の2つのページにおいて、制限の有無等を確認することができます。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

(注)種苗の輸出制限「有」で指定国「無」の記載である場合は、全ての国へ持ち出し禁止になります。

種苗の輸出制限「無」であっても、上記(ア)、(イ)に該当する場合は、育成者権者の許諾が必要ですので、ご注意ください。

(※上記の利用行為については、いずれの場合も、個人的又は家庭的な利用には育成者権の効力は及びません。)

【関連規定:法第2条、第20条、第21条、第21条の2、令第2条】

種苗の輸出制限「無」であっても、上記(ア)、(イ)に該当する場合は、育成者権者の許諾が必要ですので、ご注意ください。

(※上記の利用行為については、いずれの場合も、個人的又は家庭的な利用には育成者権の効力は及びません。)

【関連規定:法第2条、第20条、第21条、第21条の2、令第2条】

Q.1-7 どのような行為が育成者権の侵害に当たりますか。

A.登録品種について、育成者権の効力が及ぶ利用行為を、育成者権者の許諾なく行うと育成者権侵害となります。(育成者権の効力が及ぶ利用行為については、Q.1-6を参照してください。)例えば、個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、育成者権者の許諾を得ずに、登録品種の種苗を増殖する行為や、無断で増殖された種苗から収穫物を得る行為などが育成者権侵害に当たります。

以下のページに侵害事例を掲載していますので、ご参照ください。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

【関連規定:法第2条、第20条、第21条、第21条の2、第67条】

以下のページに侵害事例を掲載していますので、ご参照ください。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

【関連規定:法第2条、第20条、第21条、第21条の2、第67条】

Q.1-8 育成者権を侵害した場合、どのような罰則がありますか。

A.種苗法により、育成者権を故意に侵害した者に対しては、特許法や商標法などと同様に、10年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金(又はその両方)が科せられる可能性があります。

また、育成者権者からは損害賠償請求など、民事上の請求を受ける可能性があります。

育成者権の侵害については、Q.1-6、Q.1-7もご参照ください。

以下のページにて、侵害事例等を掲載しています。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

【関係規定:法第2条、第20条、第21条、第21条の2、第67条】

また、育成者権者からは損害賠償請求など、民事上の請求を受ける可能性があります。

育成者権の侵害については、Q.1-6、Q.1-7もご参照ください。

以下のページにて、侵害事例等を掲載しています。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

【関係規定:法第2条、第20条、第21条、第21条の2、第67条】

2.増殖(接ぎ木など)

Q.2-1 苗木を購入し、果実を収穫して販売するため、接ぎ木などで勝手に増殖しても問題ないですか。

A.品種には、種苗法に基づき育成者権が存在する「登録品種」と誰でも自由に利用できる「一般品種」とがあります。

(※登録品種以外の品種(例えば在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が満了した品種)を「一般品種」といいます。)

登録品種の場合、正規の種苗店等から購入した苗木を栽培し、収穫した果実を販売する場合は育成者権の効力が及びません(育成者権の消尽といいます。)が、果実を販売するために接ぎ木等により増殖を行うこと、増殖した苗木から収穫した果実を販売することには育成者権が及びますので事前に育成者権者の許諾が必要です。(どのような利用行為に育成者権の効力が及ぶかについては、Q.1-6、Q.1-7を参照してください。)

一般品種の場合、接ぎ木等による増殖、増殖した苗木から収穫した果実の販売について、許諾は必要ありません。

以下のページにて、侵害事例等を掲載しています。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

なお、権利者等の情報に関しては、農林水産省品種登録データベースから検索可能です。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

このほか、国内の流通品種を対象とした流通品種データベースでも検索が可能です。

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

(※登録品種以外の品種(例えば在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が満了した品種)を「一般品種」といいます。)

登録品種の場合、正規の種苗店等から購入した苗木を栽培し、収穫した果実を販売する場合は育成者権の効力が及びません(育成者権の消尽といいます。)が、果実を販売するために接ぎ木等により増殖を行うこと、増殖した苗木から収穫した果実を販売することには育成者権が及びますので事前に育成者権者の許諾が必要です。(どのような利用行為に育成者権の効力が及ぶかについては、Q.1-6、Q.1-7を参照してください。)

一般品種の場合、接ぎ木等による増殖、増殖した苗木から収穫した果実の販売について、許諾は必要ありません。

以下のページにて、侵害事例等を掲載しています。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

なお、権利者等の情報に関しては、農林水産省品種登録データベースから検索可能です。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

このほか、国内の流通品種を対象とした流通品種データベースでも検索が可能です。

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

3.種子転用・自家増殖

Q.3-1 食べた後に残った種を育てて自分で消費するのは違法ですか。

A.果実などを食べた後に残った種子を育てて自分で消費する限りにおいては、違法行為には当たりません。

一方、登録品種の種子を植えた場合であって、育成者権者の許諾なく、個人的又は家庭的利用とはいえない態様で使用(例えば、近所に配る等)した場合、育成者権の侵害として違法行為に当たり得ます。

以下のページにて、侵害事例等を掲載しています。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

一方、登録品種の種子を植えた場合であって、育成者権者の許諾なく、個人的又は家庭的利用とはいえない態様で使用(例えば、近所に配る等)した場合、育成者権の侵害として違法行為に当たり得ます。

以下のページにて、侵害事例等を掲載しています。

そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

Q.3-2 スーパーで食用として買った登録品種のいもを種いもとして使うことは育成者権侵害となりますか。

A.食用として買ったとしても、登録品種のいもを個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、育成者権者の許諾なく、種いもとして用いる行為は、種苗の増殖(生産)行為に該当し、育成者権侵害となり得ます。許諾要件は品種毎に異なるため、育成者権者にご確認ください。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

Q.3-3 自分の水田で育てた登録品種の稲から取れた籾を、種籾として使うことは育成者権侵害となりますか。

A.自分の水田で育てた稲であっても、登録品種の稲から取れた籾を個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、育成者権者の許諾なく、種籾として使う行為は、種苗の増殖(生産)行為に該当し、育成者権侵害となり得ます。許諾要件は品種毎に異なるため、育成者権者にご確認ください。

なお、令和2年の種苗法改正前までは、農業者が収穫物を自己の経営内において次期作用の種苗として用いる行為(いわゆる自家増殖)については、原則として育成者権の効力が及ばない旨定めていましたが、令和2年の改正により、いわゆる自家増殖を含めた「種苗を生産する行為」には育成者権が及ぶこととなりました(令和4年4月1日より施行)。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

なお、令和2年の種苗法改正前までは、農業者が収穫物を自己の経営内において次期作用の種苗として用いる行為(いわゆる自家増殖)については、原則として育成者権の効力が及ばない旨定めていましたが、令和2年の改正により、いわゆる自家増殖を含めた「種苗を生産する行為」には育成者権が及ぶこととなりました(令和4年4月1日より施行)。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

4.収穫物の譲渡・販売

Q.4-1 家庭菜園で登録品種の苗を栽培し収穫した物(トマトやきゅうりなどの実だけ)を販売、お裾分けすることは禁止されていますか。

A.種苗法上、正規に購入した登録品種の苗から得た収穫物を譲渡することは、有償、無償に関わらず、禁止されていません。

なお、収穫物を譲渡するために登録品種の種苗を増殖する行為や増殖した種苗から得られた収穫物を譲渡する行為は、個人的又は家庭的利用とはいえないため、育成者権者の許諾が必要です。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

なお、収穫物を譲渡するために登録品種の種苗を増殖する行為や増殖した種苗から得られた収穫物を譲渡する行為は、個人的又は家庭的利用とはいえないため、育成者権者の許諾が必要です。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

Q.4-2 品種登録されている品種の苗木を購入し、栽培した果実は育成者権者の許可なく販売して問題ないですか。

A.正規の種苗店から購入した苗木を栽培し、収穫した果実を販売することは問題ありません。

なお、収穫物を販売するために登録品種の種苗を増殖する行為や増殖した種苗から得られた収穫物を販売する行為は、個人的又は家庭的利用とはいえないため、育成者権者の許諾が必要です。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

なお、収穫物を販売するために登録品種の種苗を増殖する行為や増殖した種苗から得られた収穫物を販売する行為は、個人的又は家庭的利用とはいえないため、育成者権者の許諾が必要です。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

5.種苗販売(転売含む)

Q.5-1 種苗を販売する場合には、どのような手続きや表示が必要ですか。

A.

1.販売する種苗について

種苗は品種毎に販売のルールが異なります。

品種には「登録品種」と「一般品種」があります。

まず、登録品種は、種苗法に基づき、新たに開発された品種として、品種登録を受けている品種であり、品種登録がされると「育成者権」が発生します。登録品種を販売する場合に育成者権の効力が及ぶか否かはQ.1-6をご確認ください(登録品種の「譲渡」には、販売も含まれます)。

次に、一般品種は、登録品種以外の品種(例えば在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が満了した品種)です。

登録品種か一般品種かについては、以下の2つのページから検索が可能ですので、ご確認ください。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

2.販売時における表示について

販売時の表示には、主に以下の2つのルールがあります。

(ア)品種登録制度に関するルール

登録品種を販売する場合は、種苗又はその種苗の包装に登録品種である旨等を表示する義務があります。具体的には、「登録品種」の文字、「品種登録」の文字及びその登録番号、又は「PVPマーク」等の表示義務がありますので、詳細は以下のページをご確認ください。

登録品種の表示義務化:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/index-23.pdf(PDF:680KB)

さらに、登録品種(登録品種であった品種を含む)の種苗について、譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用する必要があります。

〇 以下、登録品種である旨の表示:

(イ)指定種苗制度に関するルール

指定種苗制度とは、種苗はその外観によって品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、農業生産上重要と考えられる植物や植物の形態を指定し、販売者に適正な表示を義務付け、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図り、種苗の需要者を保護することを目的としています。

販売しようとする種苗が指定種苗であった場合、表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所、種苗の種類及び品種、生産地、採種の年月又は有効期限及び発芽率、数量、農薬の使用履歴等を表示する義務があります。

指定種苗に該当する品目やその表示内容の詳細については、以下のページをご確認ください。

指定種苗制度をご存知ですか:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/tane_matte-1.pdf(PDF : 494KB)

3.指定種苗の種苗を販売する者について

指定種苗の種苗を販売する者は、個人、法人を問わず、適切な種苗の流通を保護する観点から、種苗業者の届出が必要になります。(ただし、小売専業者は届出義務の対象外です。)

種苗業者届出書の様式や提出方法の詳細については、以下URL及び関係規定をご確認ください。

指定種苗制度:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/siteisyubyou.html

※ただし、これらの義務が課されるのは、種苗の譲渡の申出や譲渡、販売を業として行う場合に限られます。(詳細については、関係規定をご確認ください。)

【関係規定:法第2条、第21条の2、第22条、第55条、第58条、第59条、第75条、規則第16条の2、第21条の2、第22条、第23条、種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(平成17年農林水産省告示第920号)】

1.販売する種苗について

種苗は品種毎に販売のルールが異なります。

品種には「登録品種」と「一般品種」があります。

まず、登録品種は、種苗法に基づき、新たに開発された品種として、品種登録を受けている品種であり、品種登録がされると「育成者権」が発生します。登録品種を販売する場合に育成者権の効力が及ぶか否かはQ.1-6をご確認ください(登録品種の「譲渡」には、販売も含まれます)。

次に、一般品種は、登録品種以外の品種(例えば在来種やこれまで品種登録されたことがない品種、育成者権の存続期間が満了した品種)です。

登録品種か一般品種かについては、以下の2つのページから検索が可能ですので、ご確認ください。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

2.販売時における表示について

販売時の表示には、主に以下の2つのルールがあります。

(ア)品種登録制度に関するルール

登録品種を販売する場合は、種苗又はその種苗の包装に登録品種である旨等を表示する義務があります。具体的には、「登録品種」の文字、「品種登録」の文字及びその登録番号、又は「PVPマーク」等の表示義務がありますので、詳細は以下のページをご確認ください。

登録品種の表示義務化:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/index-23.pdf(PDF:680KB)

さらに、登録品種(登録品種であった品種を含む)の種苗について、譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用する必要があります。

〇 以下、登録品種である旨の表示:

(イ)指定種苗制度に関するルール

指定種苗制度とは、種苗はその外観によって品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、農業生産上重要と考えられる植物や植物の形態を指定し、販売者に適正な表示を義務付け、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図り、種苗の需要者を保護することを目的としています。

販売しようとする種苗が指定種苗であった場合、表示をした種苗業者の氏名又は名称及び住所、種苗の種類及び品種、生産地、採種の年月又は有効期限及び発芽率、数量、農薬の使用履歴等を表示する義務があります。

指定種苗に該当する品目やその表示内容の詳細については、以下のページをご確認ください。

指定種苗制度をご存知ですか:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/attach/pdf/tane_matte-1.pdf(PDF : 494KB)

3.指定種苗の種苗を販売する者について

指定種苗の種苗を販売する者は、個人、法人を問わず、適切な種苗の流通を保護する観点から、種苗業者の届出が必要になります。(ただし、小売専業者は届出義務の対象外です。)

種苗業者届出書の様式や提出方法の詳細については、以下URL及び関係規定をご確認ください。

指定種苗制度:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/siteisyubyou.html

※ただし、これらの義務が課されるのは、種苗の譲渡の申出や譲渡、販売を業として行う場合に限られます。(詳細については、関係規定をご確認ください。)

【関係規定:法第2条、第21条の2、第22条、第55条、第58条、第59条、第75条、規則第16条の2、第21条の2、第22条、第23条、種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(平成17年農林水産省告示第920号)】

Q.5-2 届出をせずに野菜などの苗の販売を行った場合、どのような罰則がありますか。

A.届出制度については、Q.5-1をご確認ください。

種苗業者が法第58条の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金に科せられる可能性があります(法第72条第1号)。

以下の指定種苗制度に関するホームページにも罰則に関するページを掲載しています。

指定種苗制度:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/siteisyubyou.html

【関係規定:法第58条、第72条、規則第22条】

種苗業者が法第58条の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金に科せられる可能性があります(法第72条第1号)。

以下の指定種苗制度に関するホームページにも罰則に関するページを掲載しています。

指定種苗制度:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/siteisyubyou.html

【関係規定:法第58条、第72条、規則第22条】

Q.5-3 登録品種の苗や種を正規で購入し、手を加えずに購入したままの状態で譲渡や販売することは禁止されていますか。

A.種苗法上、登録品種の苗や種を正規に購入し、そのままの状態で譲渡すること(いわゆる「転売」)は、有償、無償に関わらず、禁止されていません。

しかし、販売のルールがありますので、Q.5-1をご確認ください。

【関係規定:法第2条、法第20条、第21条】

しかし、販売のルールがありますので、Q.5-1をご確認ください。

【関係規定:法第2条、法第20条、第21条】

Q.5-4 登録品種の種をお店で購入してまき、育てた苗を第三者に販売することはできますか。

A.登録品種の種や苗を正規の種苗業者等から購入し、増殖行為を伴わない生育(1粒の種から1本の苗を生育、1本の苗を増やさずにそのまま生育)を行ったものについては、育成者権の効力が及ばない(育成者権の消尽といいます。)ため、当該種苗を育成者権者の許諾を得ることなく、第三者に販売することができます。

ただし、表示等販売のルールがありますので、Q.5-1をご確認ください。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

ただし、表示等販売のルールがありますので、Q.5-1をご確認ください。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条】

6.海外持出し

Q.6-1 登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますか。

A.育成者権者の許諾なく、個人的又は家庭的な利用とはいえない態様で、登録品種を海外に持ち出す場合であって、以下のいずれかに該当する場合、育成者権侵害となり得ます。

(ア)無断増殖された種苗など、育成者権の効力が及んでいる登録品種の種苗を輸出する場合(どのような場合に育成者権の効力が及んでいるかについては、Q.1-6を参照してください。)

(イ)登録品種の種苗を、品種保護制度のない国に輸出する場合(育成者権者から一度、適法に譲渡された種苗(消尽した種苗)であっても、輸出する際に許諾が必要です。)

(ウ)育成者権者が海外への持出しを制限している登録品種の種苗を、制限されている国に輸出する場合(育成者権者から一度、適法に譲渡された種苗(消尽した種苗)であっても、輸出する際に許諾が必要です。)

海外への持出しを制限しているか否かは、以下の2つのページから確認できます。また、育成者権者の情報や種苗の輸出制限の有無、指定国等についても掲載されています。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

(注)種苗の輸出制限「有」で指定国「無」の記載である場合は、全ての国へ持ち出し禁止になります。

種苗の輸出制限「無」であっても、上記(ア)、(イ)に該当する場合は、育成者権者の許諾が必要ですので、ご注意ください。

【関係規定:法第2条、第21条、第21条の2】

(ア)無断増殖された種苗など、育成者権の効力が及んでいる登録品種の種苗を輸出する場合(どのような場合に育成者権の効力が及んでいるかについては、Q.1-6を参照してください。)

(イ)登録品種の種苗を、品種保護制度のない国に輸出する場合(育成者権者から一度、適法に譲渡された種苗(消尽した種苗)であっても、輸出する際に許諾が必要です。)

(ウ)育成者権者が海外への持出しを制限している登録品種の種苗を、制限されている国に輸出する場合(育成者権者から一度、適法に譲渡された種苗(消尽した種苗)であっても、輸出する際に許諾が必要です。)

海外への持出しを制限しているか否かは、以下の2つのページから確認できます。また、育成者権者の情報や種苗の輸出制限の有無、指定国等についても掲載されています。

農林水産省品種登録データベース:http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1(外部リンク)

流通品種データベース:https://hinshu-data.jataff.or.jp/(外部リンク)

(注)種苗の輸出制限「有」で指定国「無」の記載である場合は、全ての国へ持ち出し禁止になります。

種苗の輸出制限「無」であっても、上記(ア)、(イ)に該当する場合は、育成者権者の許諾が必要ですので、ご注意ください。

【関係規定:法第2条、第21条、第21条の2】

Q.6-2 海外持出し制限のある登録品種の収穫物や加工品を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますか。

A.適法に譲渡された収穫物を最終消費目的(具体的には、食用や観賞用の切り花に用いられる場合)で海外へ輸出する場合には、育成者権者の許諾は不要ですが、種苗や収穫物を生産する目的など最終消費目的以外で収穫物を輸出する場合には、Q.6-1と同様に育成者権者の許諾が必要です。

他方、適法に譲渡された加工品は、海外持出しにあたって育成者権者の許諾は不要です。

【関係規定:法第21条の2】

他方、適法に譲渡された加工品は、海外持出しにあたって育成者権者の許諾は不要です。

【関係規定:法第21条の2】

7.海外からの種苗の輸入

Q.7-1 海外で品種登録されている品種を日本に輸入する場合、必要な手続はありますか。

A.日本における権利(育成者権、特許権、商標権等)の有無を確認し、日本において権利がある場合は、権利者から権利の利用・実施・使用等について許諾を得る必要があります。

また、植物防疫法の規制の観点から、輸出国政府機関により発行された検査証明書を添付する必要等がありますので、植物防疫所にもお問い合わせください。

植物防疫所へのお問合せ先:https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html

また、植物防疫法の規制の観点から、輸出国政府機関により発行された検査証明書を添付する必要等がありますので、植物防疫所にもお問い合わせください。

植物防疫所へのお問合せ先:https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html

8.種苗購入時の注意点

Q.8-1 登録品種の種苗が無断で増殖・販売されていた場合、無断増殖された種苗とは知らずに購入した者も罪に問われますか。

A.無断で増殖された登録品種の種苗であることを知らずにその種苗を入手した場合、その行為のみによって育成者権の侵害で処罰されることはありません。しかしながら、その後、何らかの理由で無断増殖された登録品種の種苗と知って、譲渡等を行った場合、刑事罰の対象となり得ます。

また、無断増殖された種苗を個人的又は家庭的利用とはいえない態様で利用することは、育成者権侵害に当たることから、別途民事上の請求の対象となる可能性があります。このため、販売されている種苗が無断増殖されたものかどうかに疑義がある場合は、販売者に育成者権者の許諾の有無等を確認してください。

来歴が不明な種苗の利用は、育成者権の侵害による損害賠償請求等のリスクや、病害を拡大させるリスクもあることから、正規の種苗販売店での購入が好ましいと考えます。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条、第67条】

また、無断増殖された種苗を個人的又は家庭的利用とはいえない態様で利用することは、育成者権侵害に当たることから、別途民事上の請求の対象となる可能性があります。このため、販売されている種苗が無断増殖されたものかどうかに疑義がある場合は、販売者に育成者権者の許諾の有無等を確認してください。

来歴が不明な種苗の利用は、育成者権の侵害による損害賠償請求等のリスクや、病害を拡大させるリスクもあることから、正規の種苗販売店での購入が好ましいと考えます。

【関係規定:法第2条、第20条、第21条、第67条】

Q.8-2 種苗店ではなく、インターネットのフリマサイトなどから種苗を入手する場合、リスクはありますか。

A.近年、り病した種いも・苗を通じサツマイモ基腐病(もとぐされびょう)の発生地域が拡大したり、いちごの炭そ病やうどんこ病などが、り病したランナー苗からいちごのほ場全体に広がったりするなど、り病した種苗による生産現場への多大な被害が発生しています。このため、適切に作物を栽培するためには、自身のほ場の土壌消毒を行いつつ、健全な種いも・苗を利用することが重要であり、各種苗会社は、ウイルスフリー苗を農業現場へ供給しています。また、公的機関においても、生産者に定期的な種苗更新を求めるなど、健全な種苗の流通・農業経営に努めています。

一方で、近年、フリマサイトにおいて販売されているさつまいもやいちごの種苗については、家庭菜園等で無断増殖した種苗の販売を疑われるものが見受けられます。こうした苗を自身のほ場に定植した場合、自身のほ場で病害虫がまん延するのみならず、近隣農地へも拡散させるおそれがあります。

さらに、無断で増殖された種苗を購入し、利用することは、育成者権の侵害による損害賠償請求の対象となる可能性があります。

なお、上記の病害虫の発生・まん延は、さつまいもやいちごに限らず、果樹や花きなど全ての植物にあてはまるリスクです。

一方で、近年、フリマサイトにおいて販売されているさつまいもやいちごの種苗については、家庭菜園等で無断増殖した種苗の販売を疑われるものが見受けられます。こうした苗を自身のほ場に定植した場合、自身のほ場で病害虫がまん延するのみならず、近隣農地へも拡散させるおそれがあります。

さらに、無断で増殖された種苗を購入し、利用することは、育成者権の侵害による損害賠償請求の対象となる可能性があります。

なお、上記の病害虫の発生・まん延は、さつまいもやいちごに限らず、果樹や花きなど全ての植物にあてはまるリスクです。