メンバー活動状況(オプティマルキッチン欒)

日時:2023年7月30日

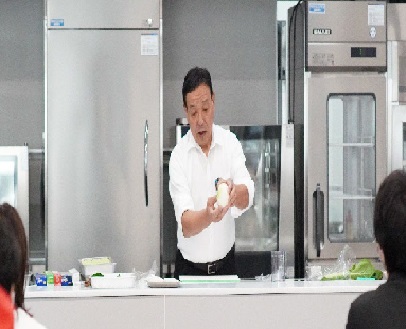

活動内容:講座『親子で学ぼう!魚さばきたいプロジェクト』

場所:大阪ガスクッキングスクールハグミュージアム

魚食離れが進む中、アジを1人1匹丸々捌くことを通じ、SDGs目標14(海の豊かさを守ろう)や海洋ごみゼロについて考えたり、油脂等の栄養素が体に良いことを学びました。

大久保利也先生のデモンストレーションののち、各自でアジを捌き、お造り・照り焼き・潮汁を調理しました。

食事をしながら、今日の料理の振り返りや、修了書の授与を行いました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2023年7月3日

活動内容:講座『日本の原木栽培の乾しいたけを学ぶ味わう』

場所:ちりん子ども食堂(大阪府大阪市福島区吉野)

日本産原木乾しいたけを知ってもらう講座の後、そばヨガ講師の渡部結花さんにそばを打っていただき、二八そばや乾しいたけのピザ等を実食しました。

↓プログラム

1.日本産原木乾しいたけを触ったり匂いを嗅ぐとともに、SDG'sの目標も踏まえた栽培方法と、しいたけの栄養成分や喫食方法を学習

2.そば粉からの蕎麦打ち見学

3.本日の日本産原木乾しいたけを味わう

乾しいたけが嫌いな子が多いと聞いていましたが、全員完食し、「美味しかった」との感想も聞くことができました。

食物繊維が豊富であり、乾物が常備菜としても便利であることや、日本の和食文化の素晴らしさを感じてもらえた講座となりました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2023年6月25、26日

活動内容:講座『日本の伝統保存食・自家製手作り梅干し』

場所:オプティマルキッチン樂(おうち)

自宅で梅干しを作る家庭が少なくなっている中、平安時代から食されている梅の効能と正しい作り方を学び、一生役に立つ梅干し作り講座を開催しました。

梅干しが胃腸の働きを改善させ、梅干しとお粥でエネルギー保持ができることや、制菌効果や保存食を身近に感じてもらう講座になりました。

↓プログラム

1.保存食としての自家製梅干し講座(梅・塩の選び方や容器・漬け方・保存方法について)

2.赤紫蘇を作り、梅と一緒に漬ける

3.梅干し入りの澄まし汁や練梅の一品などを料理し実食

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2023年6月18日

活動内容:『そばヨガ・蕎麦つゆ』コラボ講座

場所:オプティマルキッチン樂(おうち)

蕎麦専門店のイメージが薄い関西にて、そばヨガ・蕎麦つゆコラボを開催しました。

そば粉には小麦粉には不足しているアミノ酸が豊富に含まれており、ミネラルやビタミンも比較的多く含まれているといった特徴を紹介しました。

渡部結花さんとコラボし、そばを打った後、蕎麦つゆ講座を行い、それぞれ打ちたての蕎麦と作ったつゆを味わいました。

自家製の蕎麦つゆと市販の蕎麦つゆとの味の違いを五感で感じる機会となりました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2023年5月13日

活動内容:料理教室『ぬか床づくりと発酵食品のパワーについて学ぶ』

場所:大阪ガスクッキングスクールハグミュージアム

免疫力アップ、腸活として注目を集める発酵食品を自宅で手軽に楽しむヒントをご紹介しました。

↓プログラム

1.玄米と白米の栄養素、有機栽培の玄米についてのセミナー

2.ぬか床つくり・ぬか炊きの料理説明

3.手洗い・コンロ説明後調理(2テーブル1名のインストラクター)

4.実食

5.振り返り・アンケートとご案内

安心安全なぬか床を作るための方法や有機栽培についてのセミナーを行った後、青魚のぬか炊きやぬか漬け等を実食しました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2023年4月22日~4月23日

活動内容:『そばヨガ』&『蕎麦つゆ』スペシャルレッスン

場所:北九州市(22日)、福岡市(23日)

綺麗な姿勢と呼吸方で体を整えて蕎麦打ちをすると違うことを体感するレッスンを開催しました。

そばヨガ講師である渡辺結花さんをお迎えし、通常通り打った蕎麦と体を整えて打った蕎麦とでは、香りと味わいが異なることを実感しました。

昔から伝わる蕎麦の美味しい食べ方・引き立て・打ち立て・湯がき立てを味わい、参加者の皆さまは人生初めての蕎麦打ちや美味しい蕎麦つゆに感動されていました。

楽しくて和気あいあいとした雰囲気の中、日本の和食文化を継承し盛り上げていく講座となりました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2022年11月12日

活動内容:料理教室『自宅で気軽に毎日発酵食品ぬか漬け』

場所:大阪ガスクッキングスクールハグミュージアム

自宅で気軽に手作りできる毎日の発酵食品 ぬか漬けの実食付きレッスンを開催しました。

↓プログラム

1.現在の市場で販売されているお漬物と食品表示・その表示から紐解く原材料と製法

2.漬物の歴史

3.発酵食品を毎日カラダに取り入れることのメリット

4.玄米・糠・米 野菜が持つ素材の栄養にプラスビタミンミネラルを手軽に摂れる

5.ぬか床の作り方・保存・使用方法・困ったときのQ&A

6.辻井家で漬けた大根・紅くるり・金時人参・乾しいたけを実食レッスン

地産地消のお野菜や食材を「ぬか漬け」にして、栄養素を上手にプラスする腸活を紹介しました。

先人の知恵である和食文化を現代に引き継いで、元気な発酵食品生活を続けること、美味しくて楽しい和食を日々の暮らしに取り入れることを提案しました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2022年11月5日

活動内容:『和食でツナグ未来の食卓』

場所:フクシマガリレイ株式会社

現在の冷凍技術によって、食品添加物を使用することなく、効率的なお弁当・食事の提供について実践しました。地産地消の食材を使用しました。

会場参加者には、「Let's和ごはんランチ」と名付けた和食を召し上がっていただくとともに、家庭でできる冷凍食品・冷凍食品の選び方を食品表示から紐解きました。また、安部司氏より、どのようにしたら食材を生に近い状態で保存・解凍するのかを学び、とても有意義な講演会となりました。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2022年10月30日

活動内容:『関西の出汁を味わう会』

場所:兵庫県西宮市「日本料理花ゆう」

和食の良さをお伝えする目的で、日本料理の懐石ミニコースを特別にご用意頂き、『関西の出汁を味わう会』を開催しました。 西宮の奥座敷の料亭「はり半」(昭和天皇をはじめ多くの著名人経済界の方々に愛された料亭、料理旅館)の当時のお話も交えながら、一番だしでの乾杯や、献立の振り返りなどが行われました。実際に当時の「はり半」で食事をされていた方も参加され、和食文化の素晴らしさを改めて認識する機会となりました。

お料理の詳細は下記リンクをご覧ください。

オプティマルキッチン欒サイト(外部リンク)

日時:2022年7月31日

活動内容:親子料理教室『魚さばきたいプロジェクト』

場所:大阪ガスクッキングスクールハグミュージアム

魚食離れが進む中、魚を捌く体験を交えながら調理実習を開催しました。

↓プログラム

【栄養素について】飽和脂肪酸・不飽和脂肪酸・魚の油はカラダに良い

【SDG’s14番】海を学ぼう!魚の住む環境、私たちに今できる事を考えよう(マイクロプラスチックについて)

【包丁の持ち方】ケガをしない様、料理の姿勢に注意

続いて、西日本さかな捌き方研究所の大久保利也先生によるデモンストレーションを見て、親子で2尾の魚を捌く体験を行いました。その後、子どもは3枚おろしを行い、照り焼きと潮汁を作りました。(頭と中骨を入れて、丸ごと命を大切にいただく=一物全体)

参加者からは、「先生がやさしく教えてくれた」「家でも親子で料理をする機会が少ないのでとても貴重な機会になった」「親子で楽しめた」「魚は栄養に良いことが分かったのでもっと料理をしたい、食べたい」等の感想が寄せられた他、「美味しかった~」「また家でも練習したい」といった子ども達の素直な意見が聞けました。

日時:2022年7月4日、17日

活動内容:日本産原木乾しいたけをすすめる会とのコラボイベント

昨今、ハレの日の行事の簡素化に伴い、行事食として必ず使われていた乾しいたけの消費が減っています。乾しいたけに親しんでもらうため、1日目は、『日本産原木乾しいたけの底力を知る』と題して、乾しいたけの歴史、栽培方法、栄養、調理法(だしとして使う・保存・活用)を伝えました。2日目は、『打ち立て湯がき立ての日本蕎麦と乾しいたけ料理を、乾しいたけを使った和洋中3種の出汁で味わう』と題して料理と乾しいたけの効能を伝えました。参加された皆様は乾しいたけの魅力とパワーに感心し、もっと料理に取り入れるようにしたいという感想が多く聞けました。

日時:2022年6月30日

活動内容:『和ごはんで元気なカラダに 食べることから生きるチカラを』油脂について(大阪市淀川区社会福祉協議会)

日頃の食べ物がご自身のカラダにどんな影響があるのかを知ってほしいとの考えから、油脂について分かりやすく説明しました。カラダにとってどんな油を摂るのが良いのか学び、魚を食べる機会を増やすことで、カラダに良い働きをする油えお摂れることを学びました。また、マヨネーズの食品表示を見ながら、マヨネーズは実は半固体状ドレッシングであることやトランス脂肪酸が多く含まれることを学び、実習では豆腐マヨネーズで野菜スティックを試食しました。

日時:2022年6月23日

活動内容:『和ごはんで元気なカラダに 食べることから生きるチカラを』糖分について(大阪市淀川区社会福祉協議会)

日頃の食べ物がご自身のカラダにどんな影響があるのかを知ってほしいとの考えから、日頃飲むドリンクについて糖分の質と量を食品表示から理解できる事を学び、異性化糖や人工甘味料、糖尿病との関係性をグラフを見ながら説明し、自宅でできるミネラル豊富な経口補水液ドリンク作りを学びました。また、市販の漬物に含まれているブドウ糖果糖液等を使わず、自家製のミネラル豊富な塩と昆布を使った漬物を作り、玄米白米の糖分や栄養分の比較をしながら食べ比べをしました。

日時:2022年6月17日

活動内容:『和ごはんで元気なカラダに 食べることから生きるチカラを』塩分について(大阪市淀川区社会福祉協議会)

日頃の食べ物がご自身のカラダにどんな影響があるのかを知ってほしいとの考えから、よく食べるというコンビニのおにぎりやカップ麺について、食品表示を理解してもらい、塩分濃度を読み取れるようになってもらいました。「だし」をテイスティングすることで、舌感塩度を実感し、うま味成分も実感(唾液の分泌を促す)することで、塩分を減らすためにはどうしたら良いのかを考え、「だし」をとることは難しくないため毎日の習慣にすることを勧めました。また、毎日の食生活を少しでも楽にして、健康になってほしいとの思いから、パン食が多い一人暮らしの年配の方々がご飯を食べる機会を増やすことで、口腔ケアとなること(嚙むことの重要性)を伝える、カラダにやさしい講座を開催しました。最後に、おにぎりと自宅の残り物具沢山味噌汁を試食しました。

日時:2022年6月11日

活動内容:『食から始める未来への取り組み(SDG’s)』(西宮市神原公民館地域学習推進員会)

<健康・食の安全は知ることから>

国・メーカー(生産者)の立場から食の安全についての取組みを説明し、消費者は?の質問形式でお話。

<知って得する>

食品表示から紐解き、表示の塩分濃度の見方を学習。塩分摂り過ぎについて舌で感じ、添加物の作用で塩分を摂り過ぎることをテイスティングを通じて学ぶ。

<食品添加物との付き合い方(メリット・デメリット)>

今日からできる家庭での添加物を減らす方法を学ぶ。

<和食文化を見直す事はカラダへもメリットがある>

『出汁』をテイスティングし、うま味成分を舌で実感して理解。出汁の保存活用方法、地産地消の食材を食べることで環境へもメリットがあること、日本の発酵食品からできた調味料を摂ることの良さを学ぶ。

日時:2021年11月14日

活動内容:『魚さばきたいプロジェクト』

魚離れが進む昨今の現状を改善する一助とならないかと考え、親子、特に魚を捌いたことのない方に向けて、大阪ガスクッキングスクールにて、魚に触って、捌いてもらう、オプティマルキッチン欒(おうち)開催の講座を行いました。SDGsの14番「海の豊かさを守ろう」、魚の油はカラダに良い(油脂の話)・一からお造り・照焼き・骨で潮汁を作り食事することの全てに感謝をすることを伝えました。

日時:2021年11月7日

活動内容:『和食でツナグ未来の食卓』において、主催者辻井よしみ氏「食で変わる心と体」、農林水産省「和食を未来へ」を講演し、だし・調味料の現在の簡単便利な物と伝統的な物の違いを食品表示から紐解き解説しました。加工食品診断士協会代表理事 安部司氏により、和食の現状・料理離れをなくす方法、食事を作ることで子供たちが変わる実体験、加工度が高くなればなるほど栄養素も減って添加物も多くなる現状、未来の子供たちへ正しい和食文化をどのように継承するかについて講演しました。

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部

外食・食文化課食文化室

代表:03-3502-8111(内線4306)

ダイヤルイン:03-3502-8246