春の和菓子ぼたもち

テーマ

和ごはん×ぼたもち

春のお彼岸といえば、「ぼたもち」が思い浮かびますね。でも、なぜ「ぼたもち」を食べるのでしょうか?また、秋のお彼岸では「おはぎ」を食べますが、そもそも「ぼたもち」と「おはぎ」の違いは何でしょう?今回はお彼岸に「ぼたもち」を食べる由来や、「ぼたもち」と「おはぎ」の違い等を学びながら、ご家庭でも作ることができる「ぼたもち」レシピをお伝えします。

ぼたもち春の和菓子「ぼたもち」

春分の日、お彼岸といえば「ぼたもち」とおなじみですが、なぜお彼岸に「ぼたもち」を食べるのでしょうか?春分の日とお彼岸って同じことなのでしょうか?春の行事についてこの機会に学んでみましょう!

春分の日とお彼岸

春分の日は国民の祝日。春分の日とは、日本の祝日法では「自然をたたえ、生物をいつくしむ」と定められています。春のお彼岸は春分の日を挟んだ7日間。中日の春分の日には、お墓参りをして、お仏壇にぼたもちをお供えし,ご先祖様を供養する習慣があります。

お彼岸にぼたもちを食べるのは?

お彼岸にぼたもちを食べる習慣は江戸時代に定着したと言われています。あずきの赤い色は邪気を払い、災難から身を守ること、さらに、昔は貴重であった砂糖を使うおはぎをお供えすることで、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えるといった意味合いも込められています。

ぼたもちとおはぎの違い

「ぼたもち」と「おはぎ」の違いについて、漢字で書くと「牡丹餅」と「お萩」ということから、春と秋に咲く「牡丹」と「萩」に見立てているという説、ほかには「こしあんで作ったものがぼたもち、粒あんのものがおはぎ」という説など、諸説があります。今では呼び名は区別していませんが、もともとは春夏秋冬で呼び名がありました。夏は「夜船」、冬は「北窓」。とても不思議な別名です。ぼたもちは、おもちと違って杵で餅つきせず、つぶして作るため、餅つきの音が聞こえません。「つき知らず」が「着き知らず」となり、夜は暗くて船がいつ着いたのか分からないので、夏の別名は「夜船」になったのだとか。冬の場合は「つき知らず」が「月知らず」となり、北の窓からは月が見えないので「北窓」になったそうです。季節によって呼び名を変える、昔の人々の遊び心は、暮らしの中に息づいていますね。

「ぼたもち」レシピ

昔は砂糖が貴重だったため、あんこは塩味で作られていたといいます。砂糖味のあんこが広まったのは江戸時代中期です。今回は、炊くのが難しいと思われているもち米を炊飯器で炊き、手作りあんこをたっぷり使って、「粒あん」「きな粉」「黒すりごま」「青のり」4色ぼたもちの作り方をご紹介します。手作りあんこは甘さを自由に調節できます。

今回は「ぼたもち」5個分を作ります。大きく3工程に分かれます。

1.あんを煮る

調理時間約1時時間30分

材料5個分

砂糖の分量は好みで加減。味を確認しながら2~3回に分けて加えましょう。| あずき | ・・・ | 250g |

|---|---|---|

| 砂糖 | ・・・ | 200g |

| 水 | ・・・ | 3カップ |

| 塩 | ・・・ | 小さじ2分の1 |

作り方

- あずきは水で洗う。鍋に水3カップと共に入れて中火にかける。沸騰してゆで汁が赤くワイン色になったらざるに上げて湯を捨てる。鍋は軽く洗う。

湯を捨てないあずきもあります。煮る方法はあずきの表示通りに進めてください。 - 鍋にあずきを戻し、水3カップ〈分量外〉加えて弱めの中火にかける。アクをとりながら、やわらかくなるまで、途中2~3回差し水をしながら1時間ほど煮る。

差し水は、豆が水面から出る前に水約2分の1カップを加える。 - あずきをつまんで指で軽く押し、つぶれるくらいにやわらかくなったらざるをのせたボウルにあけ、豆と汁に分ける。汁はとっておく。

- ボウルにあけた汁の上澄みを捨て、底に沈澱したあずきから出たあんを残す。

- 鍋に(3)のあずきを戻し入れ、(4)と砂糖半量を加えて、絶えず木ベラで混ぜながら中火で煮る。残りの砂糖は味をみながら加え、好みの甘さにする。

- あんにツヤが出てきたら塩を加え、たえず混ぜながら弱火で煮る。

- 木ベラで「1」の文字を書いて、底が見えるくらいに汁気がなくなったら火を止め、バットなどにあけて粗熱を取る。

2.もち米を炊く

もち米100%で作ると、もち米の本来の味が楽しめてとてもおいしく仕上がります。 あずきを煮込んでいる途中でもち米を炊き始めましょう。

調理時間約50分(所要時間は炊飯器によって異なります)

材料5個分

| もち米 | ・・・ | 1合分 |

|---|---|---|

| 塩 | ・・・ | 小さじ5分の1 |

| 水 | 炊飯器の「おこわ」の水目盛より少し少なめ |

作り方

- もち米を洗う。洗ったら水に浸ける。

もち米は水を吸収しやすいので、最初のすすぎを素早く行うことがポイントです。スピーディーにしっかりととぐことで味に差が出るといいます。洗ったら最低1時間水に浸けてください。 - 炊飯器にもち米・水・塩を入れ、おこわモードで炊飯する。

水の分量はおこわの水目盛より少しまで入れる。

もち米は炊くのが難しいのですが、炊飯器なら初心者でも失敗せずにおいしく炊けます。水の量が多いとやわらかすぎの仕上がりになるので注意。

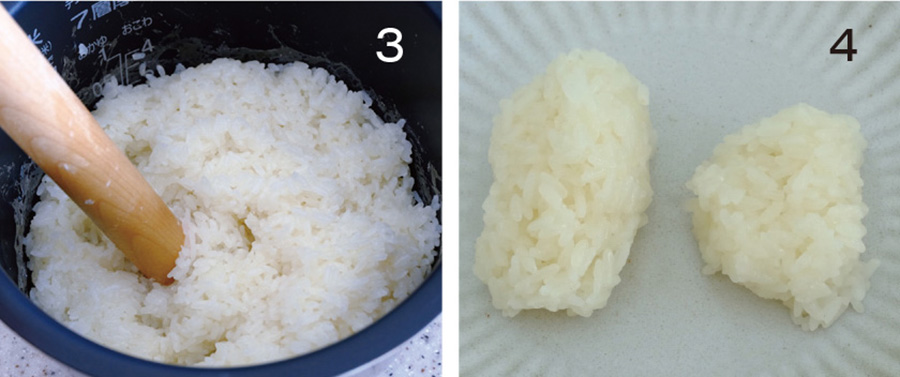

塩を入れるともち米の味にコクが出ます。ひとつまみくらいを入れる感覚で入れてください。 - 炊きあがったら、もち米の粒が半分残るくらいに、めん棒やすりこぎでつぶす。

- もち米を分割する。衣の粒あん用は30g、衣のきなこ、黒すりごま、青のり用は50g。

すりこぎやめん棒がない場合は、厚めのビニール袋にもち米を入れてもむ。分割の分量は、好みの大きさで加減してください。

3.衣をつける

衣に残っていた青のりをまぶすと、粒あんと相性が良く、磯の香りがしてとてもおいしい。ぜひぼたもちの衣に加えてください。

調理時間約5分~10分

材料ぼたもち1個あたりの分量

<粒あん衣>

| もち米 | ・・・ | 30g |

|---|---|---|

| 粒あん | ・・・ | 50g |

<きな粉衣>

| もち米 | ・・・ | 50g |

|---|---|---|

| 粒あん | ・・・ | 30g |

| きな粉 | ・・・ | 45g(大さじ1) |

| 砂糖 | ・・・ | 15g(大さじ1) |

| 塩 | ・・・ | ひとつまみ |

<黒すりごま衣>

| もち米 | ・・・ | 50g |

|---|---|---|

| 粒あん | ・・・ | 30g |

| 黒すりごま | ・・・ | 45g(大さじ1) |

| 砂糖 | ・・・ | 15g(大さじ1) |

| 塩 | ・・・ | ひとつまみ |

<青のり衣>

| もち米 | ・・・ | 50g |

|---|---|---|

| 粒あん | ・・・ | 30g |

| 青のり | ・・・ | 約30g |

作り方

<粒あん衣>

- ラップの上に粒あんを大きめの円形に広げる。

- 小さく丸めたもち米をのせる。

- もち米の上に粒あんをかぶせるように包んで丸める。

<きな粉衣・黒すりごま衣>

- ラップの上にもち米を大きめの円形に広げる。

- 小さく丸めた粒あんをのせる。

- 粒あんの上にもち米をかぶせるように包んで丸める。

- 全体にきなこ粉または黒すりごまをまぶす。

- 塩をまぶす。

<青のり衣>

- ラップの上にもち米を大きめの円形に広げる。

- 小さく丸めた粒あんをのせる。

- 粒あんの上にもち米をかぶせるように包んで丸める。

- 全体に青のりをまぶす。

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部

外食・食文化課食文化室

代表:03-3502-8111(内線3085)

ダイヤルイン:03-3502-5516