ビジュアルパンフレット「里のものがたり」

農家の人々が暮らす美しい農村「里」をテーマにした全国各地の農村景観についてご紹介いたします。ふるさとの原風景「相倉合掌造り集落(富山県南砺市)」

平成7年、五箇山の「相倉集落」と「菅沼集落」は、岐阜県白川郷の「萩町集落」とともに世界遺産(文化)に登録された。

これらの最も北側にある相倉集落の合掌造りの家屋は、江戸時代から明治時代に建造されたと言われている。

合掌造りによるかやぶきの民家やお寺が今日にのこされ、四季折々に農村景観を形成し、集落内で人々が生活を営んでいる。

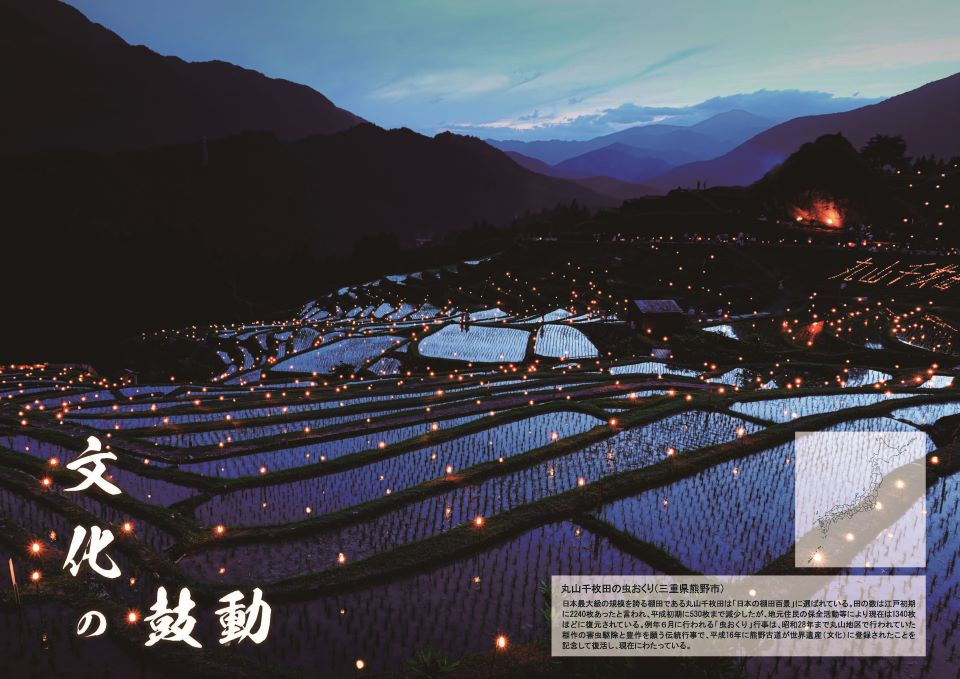

文化の鼓動「丸山千枚田の虫おくり(三重県熊野市)」

日本最大級の規模を誇る棚田である丸山千枚田は「日本の棚田百景」に選ばれている。

田の数は江戸初期に2240枚あったと言われ、平成初期に530枚まで減少したが、地元住民の保全活動等により現在は1340枚ほどに復元されている。

例年6月に行われる「虫おくり」行事は、昭和28年まで丸山地区で行われていた稲作の害虫駆除と豊作を願う伝統行事で、平成16年に熊野古道が世界遺産(文化)に登録されたことを記念して復活し、現在にわたっている。

未来をひらく「金剛の滝 小水力発電(和歌山県かつらぎ町)」

和歌山県かつらぎ町内にある金剛緑地公園内に建設された小水力発電施設。

これは金剛の滝の約10mの落差を活用した最大出力49.9kwの水力発電所で、一般家庭80世帯分の電力を賄える発電量といわれる。

キャンプや水遊びが楽しめる公園内にあるこの施設は、滝の景観にも影響を与えないよう配慮し、農村地域における自然エネルギーによる活性化が注目されている。

中世からの風「田染荘(大分県豊後高田市)」

豊後国国東部(現在の大分県豊後高田市)にある宇佐神宮の荘園であった田染荘には、平安から鎌倉時代の集落や水田の位置がほとんど変わらずに残されている。

現代に継承された生きた荘園遺跡には、屋敷跡や井堰(いぜ)、水路、水を涵養するクヌギ林やため池など往時景観のままの自然を見ることができ、国の重要文化的景観に選定、ユネスコ未来遺産に登録、さらに国東半島を含む一帯が、世界農業遺産に認定されている。

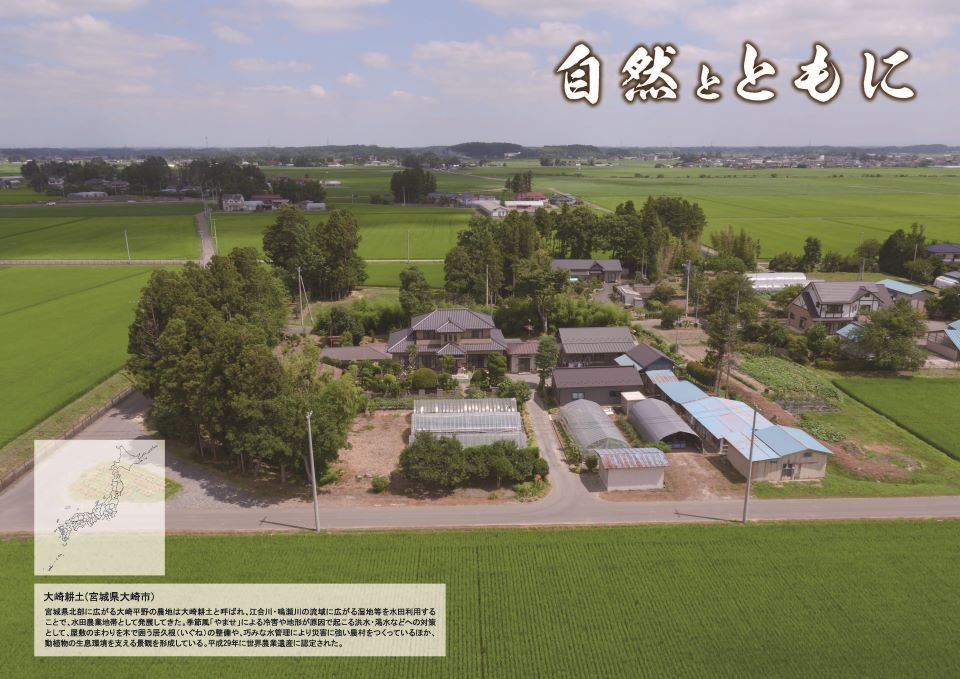

自然とともに「大崎耕土(宮城県大崎市)」

宮城県北部に広がる大崎平野の農地は大崎耕土と呼ばれ、江合川・鳴瀬川の流域に広がる湿地等を水田利用することで、水田農業地帯として発展してきた。

季節風「やませ」による冷害や地形が原因で起こる洪水・渇水などへの対策として、屋敷のまわりを木で囲う居久根(いぐね)の整備や、巧みな水管理により災害に強い農村をつくっているほか、動植物の生息環境を支える景観を形成している。

平成29年に世界農業遺産に認定された。

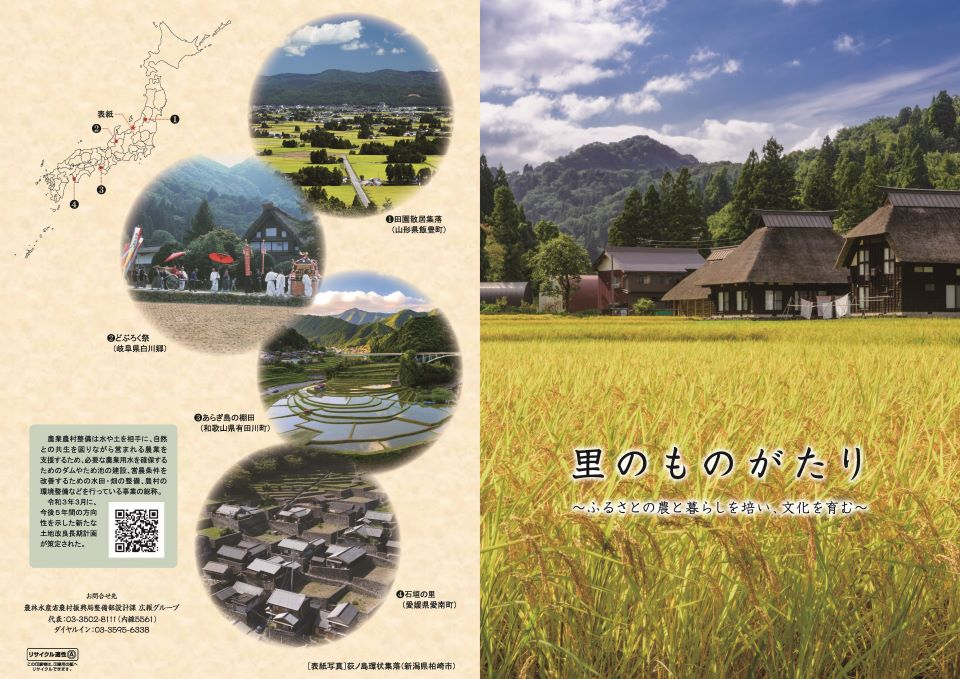

農業農村整備(NN)とは

農業農村整備は水や土を相手に、自然との共生を図りながら営まれる農業を支援するため、必要な農業用水を確保するためのダムやため池の建設、営農条件を改善するための水田・畑の整備、農村の環境整備などを行っている事業の総称。

令和3年3月に、今後5年間の方向性を示した新たな土地改良長期計画が策定された。 新たな土地改良長期計画についてはこちら

左側の写真は上から「田園散居集落(山形県飯富町」「どぶろく祭(岐阜県白川郷)」「あらぎ島の棚田(和歌山県有田川町)」「石垣の里(愛媛県愛南町)」

右側の写真は「萩ノ島環状集落(新潟県柏崎市)」

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)

ダイヤルイン:03-3595-6338