ほ場整備の祖 高多久兵衛

一世を公共事業に終れる篤農家

石川県金沢市

1851年(嘉永4年)~1907年(明治40年)

|

|

明治維新以後、新しい農具が積極的に導入され近代的な明治農法が普及していきました。乾田馬耕に代表される明治農法の実践には、田区改正による水田の大区画化が必要でした。

「石川方式」と呼ばれる田区改正方法は、明治32年の耕地整理法の基礎となり、現代のほ場整備へと受け継がれています。その石川方式を確立した人物が、高多久兵衛です。

久兵衛は士族で、水田22町歩を持つ地主の家に生まれながら、慈善事業に熱心で、貧民救済の寄付や農民を集めた勉強会を開くなど、篤農家として知られていました。

明治20年、石川県令(知事)はルクセンブルグの耕地整理を模範とした田区改正を行うよう、久兵衛に依頼しました。久兵衛は上安原村(現金沢市)の地主に事業の必要性を説明しましたが、費用がかさむことなどから反対されてしまいます。以前から用水路改修、畔直しを行うなど農業改良に熱心だった久兵衛はあきらめず、工事費用の一時立て替えや所得補償を約束することで、ようやく承諾を得ます。

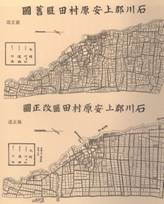

上安原村60町歩の田区改正は、明治21年3月5日着工し、同年6月28日完成しました。工事中も、一部の事業に反対する地主の妨害や中傷が絶えず、久兵衛の苦労はたいへんなものだったと思われます。

田区改正により、2419筆あった水田は1083筆、6~8アールの長方形区画となり、各耕区には道路と水路が接しており、水路は用排分離されました。この方式が石川方式と呼ばれるようになり、全国へ広まっていきました。

久兵衛は、上安原村の事業後も国や県の重要業務に携わり、明治35年に藍綬褒賞を授与されました。「野良着は農民の礼服」が信条でした。

参考情報

- 関連ホームページ:水土の礎 加賀を創造した人々 ほ場整備の創始者[外部リンク]

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)

ダイヤルイン:03-3595-6338