特集2 食文化研究家・清絢(きよしあや)の味わい ふれあい 出会い旅(1)

第8回新潟県村上市 正月を彩る恵みの魚「鮭の焼漬け」

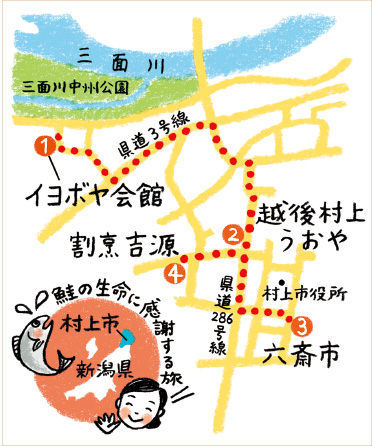

| 食文化研究家のわたくし清 絢が、日本各地の郷土食を巡る旅。 新年最初に訪れたのは、鮭の伝統料理が有名な新潟県村上市。 鮭の頭から尻尾までを、余すことなく食べる食文化を学びに伺いました。 |

|

|

清 絢( きよし・あや) 大阪府出身。日本各地の農山漁村を訪ね、伝統的な食文化や暮らしについて、調査研究を行う。 日本の食文化を次世代へ継承するために、執筆、講演など、さまざまな形で活動中。 |

|

|

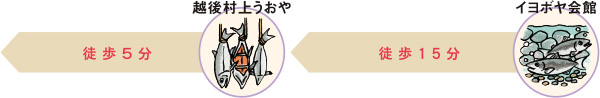

イヨボヤ会館

鮭の生態と文化を学ぶ 日本初の鮭博物館 |

||||

三面川の分流「種川(たねがわ)」に遡上してきた鮭や、卵の人工ふ化の様子を間近で見られる。とくに、ウグイなどの魚と並んで泳ぐ立派な鮭の姿に感動。近くの三面川では、2艘(そう)の船で網を操り、もう1艘がその網に鮭を追い込む「居繰網(いぐりあみ)漁」や、大きな針を鮭に引っ掛けて獲る「テンカラ漁」が行われており、時間によっては見学も可能 文/清 絢 写真/川端正吾 イラスト/竜田麻衣 |

本格的に寒くなる時季、新潟県北部の村上市を流れる三面(みおもて)川には、産卵を控えた多くの鮭が遡上してきます。そんな村上の自慢は、100種類以上もあるという鮭の伝統料理。工夫を凝らし、頭から尻尾まで食べつくすと聞き、さっそく訪ねました。 最初に伺ったのは、村上が誇る鮭の歴史と文化を学べる日本初の鮭の博物館、「イヨボヤ会館」。 「イヨボヤとは村上の方言で鮭のこと。江戸時代に青砥武平治(あおとぶへいじ)という村上藩士が、生まれた川に帰る鮭の習性に着目し、画期的な鮭の自然ふ化増殖に成功しました。それにより、三面川に帰る鮭が増え、明治17年には74万尾という漁獲数を記録。彼がこの地の鮭文化の礎を築いたと言えますね」と館長の奥村芳人さん。 豊かな鮭は、人々の貴重な食べ物となるだけでなく、村上藩の財政をも支えていたそうです。

|

|||

|

鮭のイベントいろいろ

|

|

|

越後村上三ノ丸流鮭塩引き道場

城下町だった村上では武士が多く、切腹を嫌ったため、腹を割かずに内臓を取り除く「止め腹」という方法で塩引き鮭を作っていた。その伝統手法「越後村上三ノ丸流」の塩引き鮭作りを、地元の名人たちが伝授。毎年冬に開講され、経験を積めば段位の授与も。イヨボヤ会館にて行われる |

|

鮭魂祭(けいこんさい)

11月11日を「鮭の日」(鮭は魚へんに十一十一と書くため)と制定。村上の暮らしを支え、文化を育んだ鮭に感謝と敬意をこめて、鮭の魂を供養する「鮭魂祭」が市内の神社で行われている。鮭の生命を大切にいただいてきた地域の人々の思いが感じられる |

|

越後村上うおや

寒風が育む味 塩引き鮭の伝統を守る魚屋 |

|

塩引き鮭を作る加工場「鮭こうば」では、数多くの鮭が吊るされていた。干し場では乾燥機は使わず、天然の寒風が吹き抜ける構造に。塩引き鮭やハラコ、カズノコを麹で仕込み、2週間かけて手作りする飯寿司も好評。飯寿司は村上のお正月に欠かせない料理で、ウェブサイトからも取り寄せ可能 |

続いて、地元で親しまれる魚屋「越後村上うおや」へ。こちらでは、村上を代表する鮭料理「塩引き鮭」作りを見学しました。エラや内臓を取り除いた後、ウロコの間に塩を力強くこすり入れて、約1週間塩漬けに。塩抜きをしてから、寒風に7日間ほどさらして乾燥させます。 「塩引き鮭は、干している間にうまみが増します。独特の気候風土が育んだ、塩鮭とはひと味違う食品です。大晦日の年取り魚としても有名で、お正月には貴重な“一のヒレ(胸びれ)”を年神様にお供えします。その後、家の主人のお膳にのせるのがしきたりなんですよ」と店主の上村隆史(かみむらたかし)さん。立派な塩引き鮭が、今年も家族に幸せを運ぶのですね。  |

|

|

ちょこっと寄り道

六斎市 |

|

おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)前の通りで毎月6回開催される六斎市は、100年近い歴史のある市場。早朝から100軒以上の露店が並び、地元の人たちの声も賑やか。野菜や山菜、手作りの総菜や日用品から鮭のお店も。試食を勧められ、店の人との会話が楽しくてつい長居してしまった |

次に立ち寄ったのは、朝からにぎわう「六斎市(ろくさいいち)」。毎月6回開催され、地元の人たちの憩いの場です。方言が飛び交う通りには、食用菊や焼畑で作る赤カブといったこの地ならではの野菜が並び、目を奪われました。 |

|

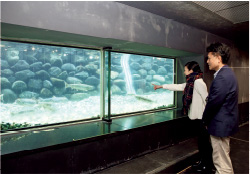

割烹 吉源

頭から尻尾まで余すところなく鮭を堪能 |

|

江戸後期創業、180年の歴史を有する老舗料亭。現在は六代目の吉田昭一郎さんが腕をふるい、地元村上の旬の食材を活かした繊細な料理が評判。鮭の季節には、村上伝統の鮭料理がフルコースで堪能できる。重厚な建物は、国の登録有形文化財に指定され、意匠を凝らした硝子戸や天井などが随所に見られる |

続いて、村上伝統の鮭料理を味わうことができる老舗「割烹 吉源」へ。「鮭は捨てるところがないんです」と話す、六代目の吉田昭一郎さん。「『川煮』は生きた鮭の胴体を輪切りにして味噌で煮たもの。鮭のミンチととろろ芋を合わせた生地に、ハラコ(鮭の卵)を混ぜて吸い物に入れれば『卵皮(こかわ)煮』に。背わたは『めふん』という塩辛にします。頭の軟骨は酢でやわらかくして『氷頭(ひず)なます』に。『すっぽん煮』とは頭の軟骨を皮ごと煮付けた料理です」と吉田さん。鮭料理の豊富さが、地域と鮭の結びつきの深さを教えてくれます。 「冬に作った塩引き鮭を、初夏の頃まで乾燥させるとジャーキーのようになります。それをスライスして、香りづけに酒をふりかけて食べるのが『酒びたし』です。この珍味はもともと夏祭りやお盆のもてなし料理として愛されてきました。味はもちろん、こうした独特の食文化を育んだ背景もきちんと伝えていきたいですね」と吉田さんは言います。 吉田さんは、うおやの上村さんらとともに、5年かけて100種類の伝統料理を再現。鮭の新たな食べ方も考案するなど、次世代へ食文化を伝えようと取り組んでいます。  |

|

村上市食生活改善推進員の本間キトさん

鮭料理の名人が 手軽な焼漬けの技を伝授 |

|

本間さんがさばいてくれた鮭は、川を遡上してきたメスで、一般には流通しないもの。川に入ると鮭はエサを食べなくなり身が白くなる。焼漬けは最も簡単に作れる鮭料理の一つで、日々の食卓からお弁当のおかずとしても人気。鮭の内臓は「なわた」と呼び、甘露煮にして食べる。他にもたくさんの鮭料理を作っていただいた |

私も鮭料理を作ってみたいと思い、地元で郷土食の指導をしている本間キトさんのもとへ。家庭でも作りやすい「鮭の焼漬け」を教わりました。 「卵をとった後の鮭が安価で手に入るので、冬はそれを調理していただくの。川の鮭は上ってきた後だから、脂肪が落ちてあっさりめ。私たちはこの川の鮭が好き。海のほうの人たちは、海で獲れる脂がのった鮭のほうが好きみたい。地域によって鮭の好みも違うのよ」と話しながら、鮭を豪快にさばく本間さん。 焼漬けは生鮭を切り分け、香ばしく焼いた後、熱々のまま漬けダレに浸します。先に焼くことで日持ちし、作りたての味を長く味わえるそう。 「漬けダレの味が大事。漬ける時間で味も変わるし、砂糖を入れて甘めにする人もいるのよ。自分好みの味を見つけてみてね」と本間さん。 村上の見事な鮭文化に思いを馳せながら、ぜひ自分の味を探してみたいなと感じた旅でした。 |

|