特集 人も家畜も笑顔になれる これからの田んぼの話(2)

お米の需要が減少している今こそ 田んぼをフルに活用しよう!

| 私たちの食生活に欠かせないごはんなどの主食用米。主食用米の需要が減り続ける昨今、 これからの田んぼのあり方に注目が集まっています。 地域の活性化にもつながる飼料用米の生産で、田んぼの有効活用を目指します。 |

|

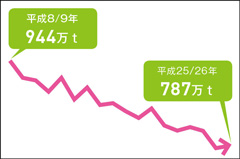

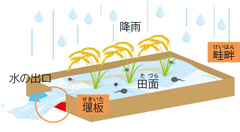

田んぼをフル活用するために注目されている「飼料用米」 お米は私たち日本人にとって欠かすことのできない大切な主食。ところが、高齢化や人口減少、食生活の変化などにより、一人あたりの消費量はここ50年でほぼ半分にまで減ってしまいました。今後もこの傾向は続くことが予想されています。お米を生産する田んぼは、食料の生産以外にも、洪水や土壌侵食の防止、河川の水量を安定させるなど、国土・自然環境の保全などのさまざまな機能を担っているため、維持しておく必要があるのです。 そこで、主食用以外の家畜のエサにする飼料用米などの作物を生産。優れた生産装置である田んぼをフルに活用し、国産で作られるものの割合や、生産する力を高めていくことが求められています。

|

|

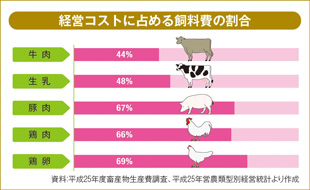

飼料の自給率アップで農畜産業を活性化 国内の畜産飼料の25~26%は、国内で賄っています。このうち「濃厚飼料」と呼ばれる穀物を中心とした飼料は、11~12%程度にとどまっています。一方、経営コストに占める飼料費の割合はかなり高く、採卵経営に至っては約70%。その飼料が輸入頼みという状況は、飼料の安定供給という観点から考えても不安定であり、輸入飼料の高騰は、畜産経営への直接的な打撃につながります。 そこで農林水産省では、平成37年度までに飼料の供給量に占める国産の割合(自給率)を40%にすることを目標に定めました。 目標達成には、濃厚飼料の一つである飼料用米の増産が不可欠です。飼料用米の生産量を増やすことで、安定供給が可能となります。”国産のエサ””米育ち”などを謳って畜産物のブランド化も図れるほか、耕畜連携による地産地消の推進など、農畜産業の活性化にもつながると期待されています。

|

|

|