ご馳走、東西南北 vol.7

フリーアナウンサー・あおい有紀さんが案内する根知(ねち)の里を守る酒造り

| 「米作りからはじまる酒造り」という、勇気ある挑戦を始めた渡辺酒造店。新潟・糸魚川の海岸線から少し内陸へ入った根知谷の見事な田んぼに囲まれて建つ酒蔵には、筋の通ったブレない蔵元の酒造りがありました。 |

原料となる「五百万石」が広がる渡辺酒造店の田んぼへ。稲穂が色づき始めていた

|

今回の案内人 あおい有紀さん フリーアナウンサー、和酒コーディネーター。フジテレビ系『とくダネ!』内の生CMパーソナリティを務める。1級フードアナリスト、きき酒師、焼酎きき酒師などの資格を取得。特に日本酒の魅力を伝えたいと、TVやラジオ、雑誌での日本酒解説やイベントを企画。日本酒造青年協議会の「酒サムライ」叙任。監修著書に『日本酒日和』(舵社刊)がある。 |

冬には2、3メートルの積雪がある根知谷。この雪が酒造り米作りに欠かせぬ豊かな伏流水を生む(1) |

稲穂を手にして、「今年の米は去年よりもやや締まった感じかな」と渡邉社長 |

(1)~(3)写真提供/渡辺酒造店

自然環境と一体となる酒造りは米作りから

日本酒の世界がおもしろくなってきたと、日本全国の蔵元を訪ねていると実感します。昔ながらの酒造りへの回帰、地元産酒米にこだわった酒造りを目指す、忘れられていた酵母を復活させるなど、新たな酒造りへの挑戦が各地で始まっています。なかでも渡辺酒造店渡邉吉樹社長の取り組みを知り、感銘を受けました。蔵元は、酒造りの設備など酒蔵の中への投資はいとわないものですが、渡邉さんは「酒造りを突き詰めると米作りにたどり着く」と、田んぼへの投資を決断されたのです。

新潟県の西の端、長野県に隣接する山合いの小さな谷、根知。その中腹に渡辺酒造店がある。創業は明治元年。地元の農家から米を分けてもらい、酒造りを始めた。東京で金融関係の仕事をしていた渡邉社長は、五代目蔵元の娘さんと結婚し、1986年に酒蔵へ入る。

「酒蔵は"米は買うもの"と思い込んでいた節がある」と渡邉さんがおっしゃるように、どこの酒蔵も酒の原料である米は農協を通じて購入してきました。今でこそ生産者の顔が見える米や野菜が市場へ出回るようになりましたが、渡邉さんが酒造りに従事し始めた頃は、作り手の顔が見える米は少なく、数量が優先され、産地や等級、品質などは、米が到着するまでわからなかったといいます。

そうした事情も、'95年に新食糧法が施行され、米の流通の仕組みが変わったことで大きく変化する。これを契機に渡辺酒造店では、地元7軒の農家と契約して直接米を買い付け始める。そして、'01年、渡邉社長は六代目に就任。

原料の米だけでなく、酒の造り手の事情も変わり始めます。秋から春にかけての季節労働だった杜氏の後継者が減少し、高齢化してきたのです。渡辺酒造店では、小さな酒蔵を守り続けるために杜氏制度に頼らず社員化を進めました。また、昼夜休みなく行うこれまでの酒造りの負担を軽減するために、コンピュータ制御の発酵タンクも導入。

こうして、社員での酒造りが軌道にのり始めた矢先、時代の巡り合わせか、今度は日本酒の需要が減少し始めてしまいます。新たな難問を突き付けられ、どうやって生き残るか悩んだ渡邉さんは、「うちの酒蔵は山の中にあり、田んぼに囲まれている。この土地を生かした米作りから始めよう」と考えたそうです。

日本酒の世界がおもしろくなってきたと、日本全国の蔵元を訪ねていると実感します。昔ながらの酒造りへの回帰、地元産酒米にこだわった酒造りを目指す、忘れられていた酵母を復活させるなど、新たな酒造りへの挑戦が各地で始まっています。なかでも渡辺酒造店渡邉吉樹社長の取り組みを知り、感銘を受けました。蔵元は、酒造りの設備など酒蔵の中への投資はいとわないものですが、渡邉さんは「酒造りを突き詰めると米作りにたどり着く」と、田んぼへの投資を決断されたのです。

新潟県の西の端、長野県に隣接する山合いの小さな谷、根知。その中腹に渡辺酒造店がある。創業は明治元年。地元の農家から米を分けてもらい、酒造りを始めた。東京で金融関係の仕事をしていた渡邉社長は、五代目蔵元の娘さんと結婚し、1986年に酒蔵へ入る。

「酒蔵は"米は買うもの"と思い込んでいた節がある」と渡邉さんがおっしゃるように、どこの酒蔵も酒の原料である米は農協を通じて購入してきました。今でこそ生産者の顔が見える米や野菜が市場へ出回るようになりましたが、渡邉さんが酒造りに従事し始めた頃は、作り手の顔が見える米は少なく、数量が優先され、産地や等級、品質などは、米が到着するまでわからなかったといいます。

そうした事情も、'95年に新食糧法が施行され、米の流通の仕組みが変わったことで大きく変化する。これを契機に渡辺酒造店では、地元7軒の農家と契約して直接米を買い付け始める。そして、'01年、渡邉社長は六代目に就任。

原料の米だけでなく、酒の造り手の事情も変わり始めます。秋から春にかけての季節労働だった杜氏の後継者が減少し、高齢化してきたのです。渡辺酒造店では、小さな酒蔵を守り続けるために杜氏制度に頼らず社員化を進めました。また、昼夜休みなく行うこれまでの酒造りの負担を軽減するために、コンピュータ制御の発酵タンクも導入。

こうして、社員での酒造りが軌道にのり始めた矢先、時代の巡り合わせか、今度は日本酒の需要が減少し始めてしまいます。新たな難問を突き付けられ、どうやって生き残るか悩んだ渡邉さんは、「うちの酒蔵は山の中にあり、田んぼに囲まれている。この土地を生かした米作りから始めよう」と考えたそうです。

稲穂の状態を見ながら、「収穫期を判断するのは難しい。その見極めは感覚的なもの」という |

12年前にこの1枚の田んぼから米作りが始まった。ここからは特等米が出ている |

|

酒蔵の挑戦!「米作り」

田んぼを次世代へ  根知谷の田んぼを守るべく、'12年に農業生産法人「(株)根知ライスファーム」を設立。経営所得安定対策交付金も利用して原料米を生産。'14年秋には渡辺酒造店が地域産業資源活用事業計画の認定も取得し、根知谷の過疎化を止める手立てを模索している。(2) 酒蔵の脇にある精米工場  精米機、乾燥機、糠の自動選別機なども完備。米作りはもちろんのこと、自社精米・管理を行う酒蔵はまだまだ少ない。精米で出た米糠は肥料として稲刈り後の田んぼへ返す。降雪前に田んぼへ入れることで糠がほどよく発酵し翌年の米作りの豊かな土を育む。 自社米の等級検査  米の等級検査を受検するための農産物検査場所として届け出て、農産物検査員が、全ての米の等級検査を渡辺酒造店で行う。米作り、乾燥、等級検査、精米管理と、酒造りに必要な米の全工程を自社で管理するという徹底ぶり。(3) |

酒の味を決めるのは米そして、その土地の水

渡辺酒造店の田んぼは、駒ヶ岳と日本百名山の雨飾山(あまかざり)が谷を抱える、揺りかごのような土地にあります。

「緩やかな傾斜地にある田んぼというのは珍しい。傾斜がきつくないので、電気を使わずに田んぼへ水を引くことができるのです。自然の力で給水し、排水できる。田んぼの潜在能力が高いので、きちんと管理していけば品質の高い米ができる土地です」と言う渡邉さんの案内で目にした根知谷。そこでは、酒米「五百万石」の稲穂が色づき始め、かすかに風に揺れていました。「風土がもつ個性を最大限に生かすことこそが、日本酒の価値を高めていく」と渡邉さんは確信。'03年に1枚の田んぼから始まった米作りは、'12年に農業法人となった後、田んぼ73枚、面積にして13・8ヘクタールへと広がりました。栽培している「五百万石」と「越淡麗」は、酒米の等級検査で「特等」を取るまでに。

現在は8割を自社で、2割は契約農家で栽培していますが、2年後には100%自社米での酒造りを目指しているそうです。

「奇跡の谷」とも評されるように、根知谷は滋味あふれる土壌と豊富な伏流水に恵まれています。糸魚川から静岡へと続いているフォッサマグナ(※)の真上にある渡辺酒造店には、ユーラシアプレート側に1号と3号、北米プレート側に2号の計3本の井戸があって、その味の違いは、飲めばすぐ感じられるほど。

酒造りに使っているのは1号の井戸。「水の成分は、辿ってきた地形で変わってきますよね。1号は、昔お城があった城山の水で、雪解け水や雨水が山に浸み込み、地下を川のように流れているんです。ミネラル分が少なく、柔らかくて軽い軟水で、うちの酒はこの水でできていると実感していただけるはず」と渡邉さん。

勧められて味見をしてみると、とてもまろやかで、舌から喉にすうっと流れていきます。「根知男山」という酒の神髄が1号の水にあると納得しました。

渡辺酒造店だけではなく、新潟のお酒がおいしい理由は、米どころであることはもちろんのこと、水や気候など恵まれた風土にあります。そんな風土から生まれた、個性豊かな地元の酒をもっと知ってもらいたいと酒に合う料理を日々創作しながら、糸魚川の日本酒の魅力を発信し続けているお店が「阿吽(あうん)」。

店主、斉藤昌彦さんは「糸魚川の酒蔵は、確かな技術力とともに、しっかりとしたビジョンを持って酒造りに挑んでいると感じます。ふだん飲みの手頃なものでも、高級な酒に負けないくらいの実力がある」と言います。

日本海ののどぐろや、糸魚川産の茄子、ぜんまいなどをいただきながら、糸魚川の地酒を味わう。糸魚川という風土を丸ごと五感でいただいた、そんな時間だった気がします。

注:ラテン語で「おおきな溝」の意味。上から見てわかる溝ではなく地層や岩石による地質学的な溝。中部地方から関東地方にかけて、本州の中央を縦断している。

渡辺酒造店の田んぼは、駒ヶ岳と日本百名山の雨飾山(あまかざり)が谷を抱える、揺りかごのような土地にあります。

「緩やかな傾斜地にある田んぼというのは珍しい。傾斜がきつくないので、電気を使わずに田んぼへ水を引くことができるのです。自然の力で給水し、排水できる。田んぼの潜在能力が高いので、きちんと管理していけば品質の高い米ができる土地です」と言う渡邉さんの案内で目にした根知谷。そこでは、酒米「五百万石」の稲穂が色づき始め、かすかに風に揺れていました。「風土がもつ個性を最大限に生かすことこそが、日本酒の価値を高めていく」と渡邉さんは確信。'03年に1枚の田んぼから始まった米作りは、'12年に農業法人となった後、田んぼ73枚、面積にして13・8ヘクタールへと広がりました。栽培している「五百万石」と「越淡麗」は、酒米の等級検査で「特等」を取るまでに。

現在は8割を自社で、2割は契約農家で栽培していますが、2年後には100%自社米での酒造りを目指しているそうです。

「奇跡の谷」とも評されるように、根知谷は滋味あふれる土壌と豊富な伏流水に恵まれています。糸魚川から静岡へと続いているフォッサマグナ(※)の真上にある渡辺酒造店には、ユーラシアプレート側に1号と3号、北米プレート側に2号の計3本の井戸があって、その味の違いは、飲めばすぐ感じられるほど。

酒造りに使っているのは1号の井戸。「水の成分は、辿ってきた地形で変わってきますよね。1号は、昔お城があった城山の水で、雪解け水や雨水が山に浸み込み、地下を川のように流れているんです。ミネラル分が少なく、柔らかくて軽い軟水で、うちの酒はこの水でできていると実感していただけるはず」と渡邉さん。

勧められて味見をしてみると、とてもまろやかで、舌から喉にすうっと流れていきます。「根知男山」という酒の神髄が1号の水にあると納得しました。

渡辺酒造店だけではなく、新潟のお酒がおいしい理由は、米どころであることはもちろんのこと、水や気候など恵まれた風土にあります。そんな風土から生まれた、個性豊かな地元の酒をもっと知ってもらいたいと酒に合う料理を日々創作しながら、糸魚川の日本酒の魅力を発信し続けているお店が「阿吽(あうん)」。

店主、斉藤昌彦さんは「糸魚川の酒蔵は、確かな技術力とともに、しっかりとしたビジョンを持って酒造りに挑んでいると感じます。ふだん飲みの手頃なものでも、高級な酒に負けないくらいの実力がある」と言います。

日本海ののどぐろや、糸魚川産の茄子、ぜんまいなどをいただきながら、糸魚川の地酒を味わう。糸魚川という風土を丸ごと五感でいただいた、そんな時間だった気がします。

注:ラテン語で「おおきな溝」の意味。上から見てわかる溝ではなく地層や岩石による地質学的な溝。中部地方から関東地方にかけて、本州の中央を縦断している。

フォッサマグナの真上に酒蔵がある。右奥に突き出しているこぶがユーラシアプレートの岩盤の端、左奥のこぶは北米プレートの岩盤の端。「ここにしかないものです」と渡邉さん

酒造りは全て1号の水を使い、ミネラル分豊富な2号の水はもっぱら自宅で使用 |

1号の水を試飲。渡辺酒造店の酒がこの水でできているとわかる軽やかで柔らかい味 |

|

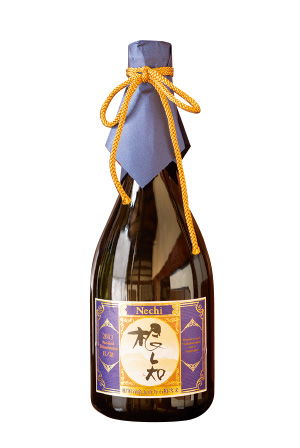

「Nechi」は根知谷で採れたその年最高の米を使ったシリーズ。奥の2本は'13年、'14年の越淡麗一等米、手前の2本は'13年、'14年の五百万石一等米で造られたもの。価格は720ミリリットルで2,000円台から3,000円台 |

|

'13年、日ノ詰地区で収穫された五百万石特等米のみを使用したヴィンテージ。10,000円台~ *価格は販売店により異なる |

|

「Nechi」シリーズ、'13年と'14年を試飲。根知の自然、テロワールを丸ごといただいているような奥深い味わい |

|

渡辺酒造店 明治元年創業。代表銘柄である「根知男山」を造りながら、米の収穫年、等級、品種の違いで仕込む「Nechi」シリーズを展開。酒米五百万石の可能性を探りつつ、新たな商品開発に挑み続ける 新潟県糸魚川市根小屋1197-1 TEL:025-558-2006 |

日本海の旬の魚をいちばんおいしい調理法で提供。今、人気沸騰ののどぐろは塩焼きに。レモンとたっぷりの大根おろしでいただく(おまかせコース料理の中の一品) |

上は糸魚川の特産「越の丸茄子」の田楽。斉藤さんの実家特製の越後味噌を使用。下は糸魚川産ぜんまいの煮物(地鶏コースやおまかせコース料理の中の一品) |

阿吽さんおすすめの地酒

東京農業大学醸造科学科卒の店主、斉藤昌彦さんは酒類販売の免許も取得

東京農業大学醸造科学科卒の店主、斉藤昌彦さんは酒類販売の免許も取得

糸魚川の地酒をこよなく愛す斉藤さんに糸魚川近辺でおすすめの地酒を紹介していただいた

*「阿吽」での提供価格は6勺(約100ミリリットル)500円~

*「阿吽」での提供価格は6勺(約100ミリリットル)500円~

|

猪又酒造(糸魚川市) 「ふだん飲みのお酒こそおいしく」にこだわる酒蔵。酒米・たかね錦を原料とした「月不見(つきみず)の池」High-Standardおりがらみ生は微発泡で飲み飽きない酒 |

|

渡辺酒造店(糸魚川市) 酒米に根知谷産五百万石一等米を使った「根知男山」の純米吟醸・無濾過生原酒。根知谷の自然のポテンシャルの高さを感じる仕上がり |

|

田原酒造(糸魚川市) 徹底して昔ながらの手間暇かけた酒造りにこだわる酒蔵。米の旨みをのせた上品な酒。「雪鶴」純米吟醸・無濾過生原酒 |

|

竹田酒造店(上越市) 新潟県上越市の海沿いの酒蔵。「潟舟」本醸造High-Standard火入は、地元の米の味を生かしたまろやかで幅のある味わいが特徴 |

|

池田屋酒造(糸魚川市) 純米吟醸・無濾過生原酒の「謙信」を、店オリジナル「HIKARI」(斉藤さんのお子さんの名前にちなんで命名)として、阿吽で提供。微発泡でジューシーな味わい |

|

阿吽(あうん) 全国から日本酒ファンがやってくる銘酒処。料理は旬の魚や野菜、地鶏を使ったコース料理のみ。地鶏コースは3,500円~。おまかせコースは5,500円~ 新潟県糸魚川市横町1-9-21 TEL:025-552-6234 営業時間 18時~23時 不定休 *完全予約制。3日前までに予約のこと |

取材・文/一志りつ子 撮影/永野佳世