価値あるかんがい施設を登録

世界かんがい施設遺産とは、かんがいの歴史と発展を明らかにすることで理解を高め、かんがい施設を適切に保全することを目的として、国際かんがい排水委員会(ICID)が認定するものです。

歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施設が登録されることで、今後はかんがい施設を核とした地域づくりに活用されることが期待されています。

現在登録されているのは日本を含む5カ国25カ所。「世界かんがい施設遺産を訪ねる」第2回は前回に続き、平成26年度に登録された日本の4施設を紹介します。

世界かんがい施設遺産とは、かんがいの歴史と発展を明らかにすることで理解を高め、かんがい施設を適切に保全することを目的として、国際かんがい排水委員会(ICID)が認定するものです。

歴史的・技術的・社会的価値のあるかんがい施設が登録されることで、今後はかんがい施設を核とした地域づくりに活用されることが期待されています。

現在登録されているのは日本を含む5カ国25カ所。「世界かんがい施設遺産を訪ねる」第2回は前回に続き、平成26年度に登録された日本の4施設を紹介します。

| (1)立梅用水(たちばいようすい) 【三重県・多気町(たきちょう)他】 水を利用する条件が悪く、畑作しかできない地域だったが、1,300年前から続く水銀の掘削技術を生かして1823年に水路が完成。水路が30キロメートルと長いため、水路自体に水を貯留でき、水害の危険性を減らしつつ、安定した用水供給が可能になった。 |

|

1907年ごろの立梅井堰(たちばいいせき)。 |

素掘り隧道(ずいどう)の柳谷(やなぎたに)トンネル。 |

| (2)狭山池(さやまいけ) 【大阪府・大阪狭山市】 1,400年前に作られた日本で最も古い人工的なため池。日本最古の歴史書にも記載されている。築造当時は朝鮮半島の技術が利用され、800年前の改修では中国の技術を応用。狭山池の水利システムの歴史は日本のかんがいシステムの開発・改修の歴史で、近年の改修時には歴史的遺構が多く発見されている。 |

|

上が江戸時代、下が奈良時代の木樋。何回か改修した痕跡が。 |

2012年狭山池上空からの航空写真。 |

| (3)淡山疏水(たんざんそすい) 【兵庫県・神戸市他】 台地に位置していたため、導水が困難で、人々が生活に困窮した地域だった。国内外の技師の発案により、明治から大正時代にかけて、英国製鉄管とサイフォン技術を大規模に採り入れた最新技術で完成。81カ所におよぶため池も活用し、安定した稲作経営が実現した。 |

|

志染川(しじみがわ)の谷に淡山疏水の水を渡すため、1891年に設置。 |

現在の御坂サイフォン(めがね橋)。 |

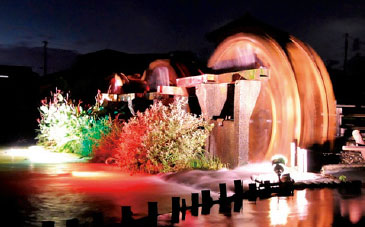

| (4)山田堰・堀川用水・水車群(やまだぜき・ほりかわようすい・すいしゃぐん) 【福岡県・朝倉市】 "日本三大暴れ川"の異名を持つ筑後川の水圧と激流に耐えるために、日本唯一の「傾斜堰床式石張堰(けいしゃせきとこしきいしばりぜき)」という堅牢な構造で築かれた堰。揚水量が不足するため、堀川用水の流水を利用して回転するあさくら三連水車を設置し、確保している。 |

|

現在の山田堰の全景。 |

現在の堀川用水。 |

ライトアップされた現在のあさくら三連水車。 |

|

読者アンケートはこちら