生き物を育む田畑のめぐみ

多くの生き物が

つながりあって生きている

水田や畑で農業生産が継続的に行われることで、豊かな生態系が保たれ、多様な生物が生息しています。

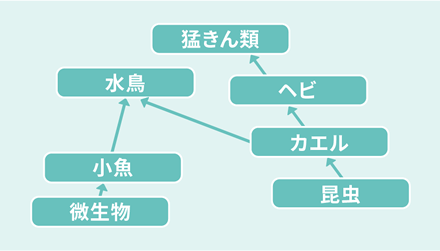

生物多様性とは、生き物たちの豊かな個性とつながりのことです。例えば、水が張られた水田には、クモや昆虫が繁殖します。そのクモや昆虫をカエルが食べ、そのカエルをヘビが食べ、そのヘビを猛きん類が食べます。このような「食物連鎖」によって、多くの生物が集まり、つながりあって生きているのです。

生き物を育てる

水田や畑は多くの生き物のすみかになっています。どんな生き物がいるのか、覗いてみましょう。

アマガエル

両生類。体長は20ミリメートルから45ミリメートルほど。水田に生息する代表的な生物で、水田は繁殖場でもありえさ場でもある。肉食性で昆虫類やクモを食べる。皮膚はつるつるとした粘膜に覆われているが、これには毒があるので、触ったら必ず手洗いをしよう。

クモ

節足動物。水田や水辺に生息し、稲の害虫を食べるクモは、キクヅキコモリグモ、ハシリグモ、ハエトリグモなど。コモリグモ科のクモは地上を歩き回って虫を捕らえるものが多い。

トンボ

水田には、赤とんぼが属するアカネ属などのトンボが多種生息している。ハエやカ、稲の害虫のウンカなどを食べる。空を飛びながら虫を見つけるとサッと飛びつき、脚をカゴ状にして捕まえて食べる。

ゲンゴロウ

水生昆虫。成虫の体長は30ミリメートルから40ミリメートルほど。泳ぎが得意で、水田や用水路に生息し、脚の鋭い爪で獲物を捕まえる。肉食性だが、死んだ魚やカエル、水面に落ちた昆虫などを食べることが多い。

ミミズ

目がなく、手足もない紐状の環形動物。体長は1ミリメートル以下のものから数十センチメートル以上のものまである。通常、畑などの地中に住んでいる。落ち葉などと一緒に大量の微生物を飲み込み、それを排泄することで栄養が豊富な腐植土のもとをつくってくれる。

ドジョウ

水田や湿地など、日本に広く生息している淡水魚の一種。他の生物の食べ残しや水草を食べ、水質を良くしてくれる。卵や稚魚がゲンゴロウやトンボの幼虫・ヤゴなどの昆虫の食料になる。

サギ

水田などでよく見掛ける白いサギには、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、アマサギがいる。湖でも見掛けるが、水田ではオタマジャクシを捕獲して食べることが多い。

シマヘビ

日本に広く生息しているヘビ。肉食性で、水田や畑に生息しているカエルやネズミなどを食べる。無毒だが、歯は鋭くかむことがあるので注意が必要。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

FAX番号:03-3502-8766