未来へつなぐ和食

第一線で活躍する和食の達人から将来を担う子どもたちへ想いをつなぐ連載企画「未来へつなぐ和食」。今回は和食の人気料理人、野﨑洋光さんが素材そのものの味を生かす調理法を教えてくれます。聞き手は和食が好きで自分でも料理をするという知久杏朱さんです。

食の原点は家庭料理なのです

知久杏朱さん(以下、知久)私は祖母が作ってくれる料理が好きで、自分でも作るようになりました。野崎さんはいつ料理に興味を持たれたのですか。

野﨑洋光さん(以下、野﨑)僕の場合、子どものころ、当時よく食卓にのぼっていた濃い味の料理ではなく、すっきりしたものを食べたい、と思っていました。実家では薪(まき)で炊く釡で料理をしていたのですが、小学校4年のときにガスになり、少量の料理を簡単に作れるようになったので自分の好みのものを作ってみたのです。

知久それが料理のお仕事をするようになるきっかけになったんですね。

野﨑これまで50年くらい料理を仕事にしてきました。店ではプロとしての技をふるいますが、僕は食の原点は家庭料理だと思っています。

知久それはなぜですか。

野﨑家庭料理は愛する人に健康になってもらうためのものです。こってりした肉料理はおいしいでしょうが、毎日食べれば飽きるし、体は疲れてしまいます。でも、ご飯にみそ汁という食事は飽きません。日本の家庭料理の基本のお米は、水だけでうま味を引き出せるすごい食材です。

年齢や性別に関係なく料理ができるのはいいことです。素材に手を加えて食べられるようにする料理は生きるための知恵ですから。

おばあちゃんの影響で、いんげんの胡麻和えや芋もちなどを自分で作ります。五目御飯にも挑戦したいです。

素材の味を越えないことが大切

知久お店ではどのような料理を出しているのですか。

野﨑会席のコースが中心です。先人が継承してくれた文化や精神を重んじて季節や旬をとり入れ、お客様と感覚を共有し、笑顔になっていただけるのが喜びです。

知久料理を作るときは何を大切にされていますか。

野﨑素材の味を越えない、ということです。昔の人が味つけを濃くしていたのは良い素材が手に入れられなかったためだと思っています。昔は、冷蔵庫もなく、物流も発達せず、魚もとってから食卓に届くまで何日もかかっていましたから。時代が変わり、今はスーパーにも新鮮な食材が並んでいるのですから、昔と同じ作り方をかたくなに続けることはありません。

知久伝統文化を大切にしながら、変えるところは変えていくということですね。

野﨑素材を生かすにはサイエンスも必要です。菜の花や小松菜などのアブラナ科の野菜は熱し過ぎると酵素の働きが悪くなるので80度のお湯で煮る。お米に100度の熱を20分かければ、ご飯に変わる。こうしたことが分かっていれば、素材を生かした料理ができますし、土鍋でも電子レンジでも上手にご飯を炊けます。理論が分かれば、鶏もも肉1枚と醤油だけでラーメンのスープを作れますよ。

魚は下ごしらえとして塩を振ります。夜空に星をちりばめるように全体にまぶし、30分ほど置いて浸透させます。

人の体液と同じ浸透圧の生理食塩水の濃度は0.9パーセントです。これと同じくらいの濃度にするとおいしく感じます(野﨑)。料理はサイエンスなんですね(知久)。

こうでなければならない、と思い込まない

知久野﨑さんの作る料理で私でもできるようなものはありますか。

野﨑では、知久さんが、ありえない、と思うようなやり方で鯛の煮物を作ってみましょう。魚と野菜を水に入れて、火にかけます。

知久昔からある方法なんですか。

野﨑ありません。こうでなければならない、と思い込んでいると古いやり方から脱却できません。沸騰したら火を止めます。これだけです。

知久ぐつぐつ煮込まないんですね。

野﨑そうしたほうが、柔らかくて風合いが感じられるんです。できました。

知久……もう完成ですか。

野﨑不思議でしょう。どうぞ、召し上がってください。

知久おいしい!

湯通した鯛、ネギやシイタケなどを水に入れ、水に対して15分の1の薄口醤油とその半分の酒を加えて火にかけます。煮立ったら完成です(野﨑)。

魚にも野菜にもしっかり味がついてますね。おばあちゃんにも作り方を教えてあげたいです(笑)。

健康になるために食べるということ

知久和食について私たちの世代が知っておくべきことはどのようなことでしょうか。

野﨑健康になるために食べるべきであって、食べることで病気になってはいけないということですね。僕の故郷では自家製の味噌や醤油、豆腐で大豆をよく食べていました。大豆は「畑の肉」と言われるほど栄養豊富で、味噌汁、納豆、豆腐で良質のたんぱく質をとれます。今は色々なものをあまりに贅沢に食べ過ぎているため、かえって栄養のバランスが崩れがちです。

知久贅沢過ぎる食事はあまり良くないんですね。

野﨑信頼できる方が生産した食材を使い、栄養を壊さずに調理するという「贅沢」もあります。おかげで僕はずっと健康で、寝込むことも医者にかかることもありません。こうした食事の大切さを若い人たちに知っていただきたいですね。

のざき・ひろみつ●1953年、福島県出身。武蔵野栄養専門学校卒業後、東京グランドホテル、八芳園を経て、「とく山」の料理長に就任。1989年、日本料理店「分とく山」を開店。現在、グループ5店舗の総料理長。2004年にアテネ五輪日本代表野球チーム総料理長に就任など多方面で活躍。

ちく・あんじゅ●2010年生まれ。趣味は読書、バスケ。得意料理は、いんげんの胡麻和え、芋もちなど。好きな料理は祖母の手料理で、野菜、ひじき、油揚げなど15品目以上入った煮物やきんぴらごぼうなど。

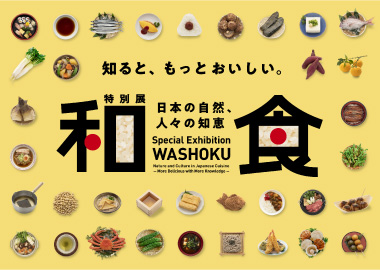

2020年に新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった展覧会が、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年となる2023年に、上野・国立科学博物館にて開催されます。日本列島の自然が育んだ多様な食材や、人々の知恵や工夫が生み出した技術、歴史的変遷、そして未来まで、身近なようで意外と知らない「和食」の魅力を味わってください。

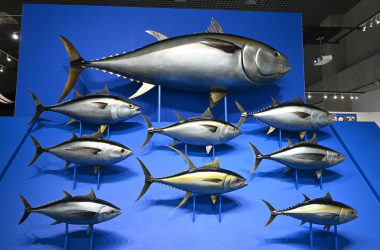

マグロの実物大模型(2020年の展示風景)国立科学博物館蔵

織田信長が徳川家康をもてなした本膳料理の再現模型

奥村彪生監修 御食国若狭おばま食文化館

-

和食の広がりを体感できる映像と、世界の食との比較で、和食とは何かを考えます。

-

水、キノコ、野菜、魚介類など日本列島がもたらす豊かな食材と、食への飽くなき挑戦によって生み出された発酵の技術や出汁について科学的な視点で解説します。

-

縄文時代から現代まで、人々の知恵やおもてなしの心、海外との交流を通じて発展してきた和食の歴史を紐解きます。

-

道具や料理人の繊細な技術、そして四季折々の風景と美しい料理を映像で紹介します。

-

ラーメン、カレー、オムライスなどを「これって和食?」というアンケートを取り、その結果から改めて和食とは何かを考えます。

-

社会の変化を受けて変わり続ける、和食のこれからを展望します。

- 特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」

- 2023年10月28日(土)から2024年2月25日(日)

※会期等は変更になる場合がございます。

- 国立科学博物館(東京都・上野公園)

開館時間などは特別展

「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」

公式サイトをご確認ください。

https://washoku2023.exhibit.jp/

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449