ASIAGAP HIOKI茶部会

主体概要・取組概要

ASIAGAP HIOKI茶部会は、取組農家数16茶工場、茶面積20,682aからなります。日置市管内全工場による国際水準であるASIAGAPの取得と、有機茶園の団地化及び有機JAS認証取得による海外輸出を促進するために設立されました。

気温の寒暖差が大きく、品質の良いお茶づくりに適している日置市において、国際水準GAPによる信頼性の高い茶生産、有機栽培・海外輸出への取組強化、出品茶・スマート機器等を活用した生産性向上、労働力の確保、茶文化の継承を目標に、サステナブルな茶産地づくりをしています。

取組内容

実践事例

農業者紹介

事業概要

有機の緑茶・烏龍茶・紅茶の生産、各種荒茶の製造販売を行っています。荒茶加工設備を活用した健康食品原料の生産も行っています。地球環境に配慮した農業と喫茶文化の発展を目指しています。

今後の展望

ASIAGAPをとっていることで、輸出を行う際の原料の調達先として取引チャンスが増えていければと考えています。

有機JAS認証

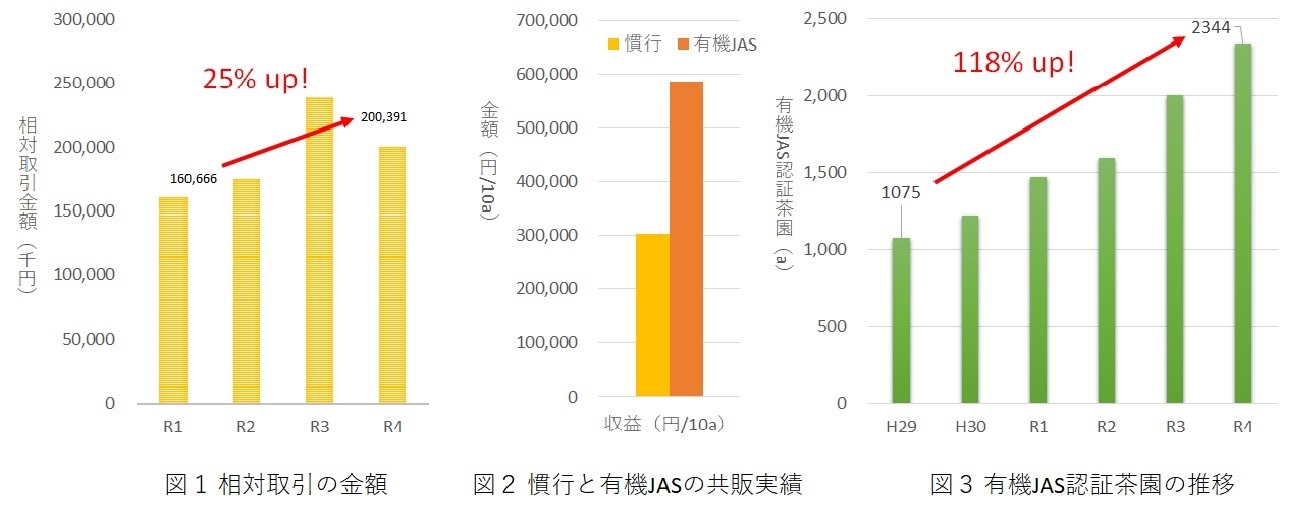

ASIAGAP HIOKI茶部会では、8戸の農家が有機JAS認証(農産・加工)を取得しており、現在の認証面積は22haとなっています。

農業者の意見

- Q. 導入した経緯は?

- 茶の海外輸出、特に有機茶の需要の高まりに対応して、日置市では2017年に有機・輸出茶研究会(ASIAGAP HIOKI茶部会の前身)を立ち上げ、有機茶園候補の選定や栽培方法の確立を進めてきました。

- Q. 特徴は?

- ドリフト対策として有機茶園の団地化をすすめ、多様な約20種の品種での有機JAS認証を取得しました。それらを原料として、緑茶だけでなく、釜炒紅茶やウーロン茶、などの香り豊かな茶種の提供が可能となりました。また、輸出で需要の高い抹茶の原料となる有機てん茶や紅茶てん茶の試作などにも取り組んでいます。

- Q. 有機JAS認証取得のメリットは?

- 有機茶の輸出が好調で、市場や相対取引での引き合いが高まっており、高値で取引されています。また、農薬や化学肥料に頼らない栽培を続けることで、お茶本来の風味を感じるようになり、茶園や地域の生態系の維持にもつながっています。

- Q. 有機JAS認証取得のデメリットや費用は?

- 茶園の管理、特に除草に労力が必要です。また、収量が安定しないことも栽培・経営的な課題です。認証審査の費用はASIAGAPほどではありませんが、認証面積が多くなると審査の費用や準備する書類などが多くなります。

ASIAGAP

日本でのリーフ茶の価格低迷と、ドリンク需要・海外輸出需要に対応するため、国際水準であるASIAGAPを取得し、製品の異物混入対策や輸出先の農薬残留基準値に対応した生産により、信頼性の高い茶生産を実践しています。地域全体で認証を取得することで、認知が拡大すると共に生産者の意識も高まりました。

農業者の意見

- Q. 導入した経緯は?

- 販路拡大のため、緑茶の消費は海外動向を注視しなければなりませんでした。そして茶葉の取引をする上で、JGAPの基準が必要となり取引先の要件を満たしていないと販売が難しい経緯がありました。その後国際水準であるASIAGAPが出始めて日置市全体でASIAGAPを取得し、信頼性の高い茶生産を実践しようと皆の意見が一致し取得しました。

- Q. ASIAGAP取得後に変わったことは?

- 同じ認証を地域全体で取得することで、相対取引の件数が増え、対外的なセールスをかけることができました。異物対策など同じ基準で行うことで地域全体の意識が高まりました。一方で認証費用がかかります。審査で、安全基準、衛生管理など求められるレベルが高く、それに対応するのが大変でもあリます。

令和4年度の取組成果

SDGsに向けた地域資源活用

SDGsに向けた取り組みとして、日置市が家庭から出る生ゴミを堆肥化した「よかんど」を活用した有機栽培を開始しました。生ゴミ回収により、焼却炉でのCO2の発生が抑えられると共に、「よかんど」を使って作ったお茶を「オール日置茶」として市民へ還元しています。

農業者の意見

- Q. よかんどの特徴は?

- 市が24時間365日いつでも出せる生ゴミ回収バケツを設置し、それを堆肥化しています。その堆肥を使って東製茶が玉露用茶葉を生産し、「オール日置茶(玉露)」をつくり、市民へ販売するという地域資源を循環させる取り組みができました。他の堆肥と比べて、微生物の数が多いため、土が柔らかくなり、根の張りが良いです。そのため農作物の大きさが大きくなる等、良い効果がでています。 「よかんど」及び「よかんどシステム」は、2022年グッドデザイン賞なども受賞しています。(丸山喜之助商店)

営農指導員からの視点

通常であれば、外部のコンサルが入るところを、JAが勉強会を開催するなど、審査前のコンサルを携わっております。 JAS認証までとても時間がかかりますので、できるだけコストを下げるためのシステムづくりをしています。取得後の支援も年1回基準書と照らし合わせながら一緒に監査をし、基準を満たしているかを確認したり、情報提供を行っています。導入するにあたって、難しく考えずに日頃から行っていることを形にしていくことを考えていければ導入しやすいと思います。

お問合せ先

農産局技術普及課

担当者:みどりユニット

ダイヤルイン:03-6744-2107