宇陀市伊那佐東部地区グリーンサポート協議会

主体概要・取組概要

宇陀市伊那佐東部地区では、中山間地域における簡易な施設を利用した葉物野菜の有機栽培で、化学合成農薬を用いない病害虫の防除技術による生産安定と、ほ場周辺の除草労力の省力化が大きな課題になっています。そこで、防虫ネット+UVカットフィルムによる害虫防除、リモコン草刈機の導入による省力化を検証しています。その結果を情報発信することにより、葉物野菜の安定生産と地域での環境負荷の低い生産方法への転換を図ろうとしています。

取組内容

検証事例

農業者紹介

事業概要

昭和10年から有機栽培生産を開始。平成17年に法人化、耕地面積拡大とハウス施設増築を続け、ミズナ・ホウレンソウ・コマツナをはじめとして多くの品目を有機栽培で生産を続けている。

今後の展望

研修を経て独立自営就農したグループ員の増加により生産量が増加。販路拡大のため、販売専門の子会社設立を目指している。また、B級品や廃棄するC級品市場を開拓する予定。

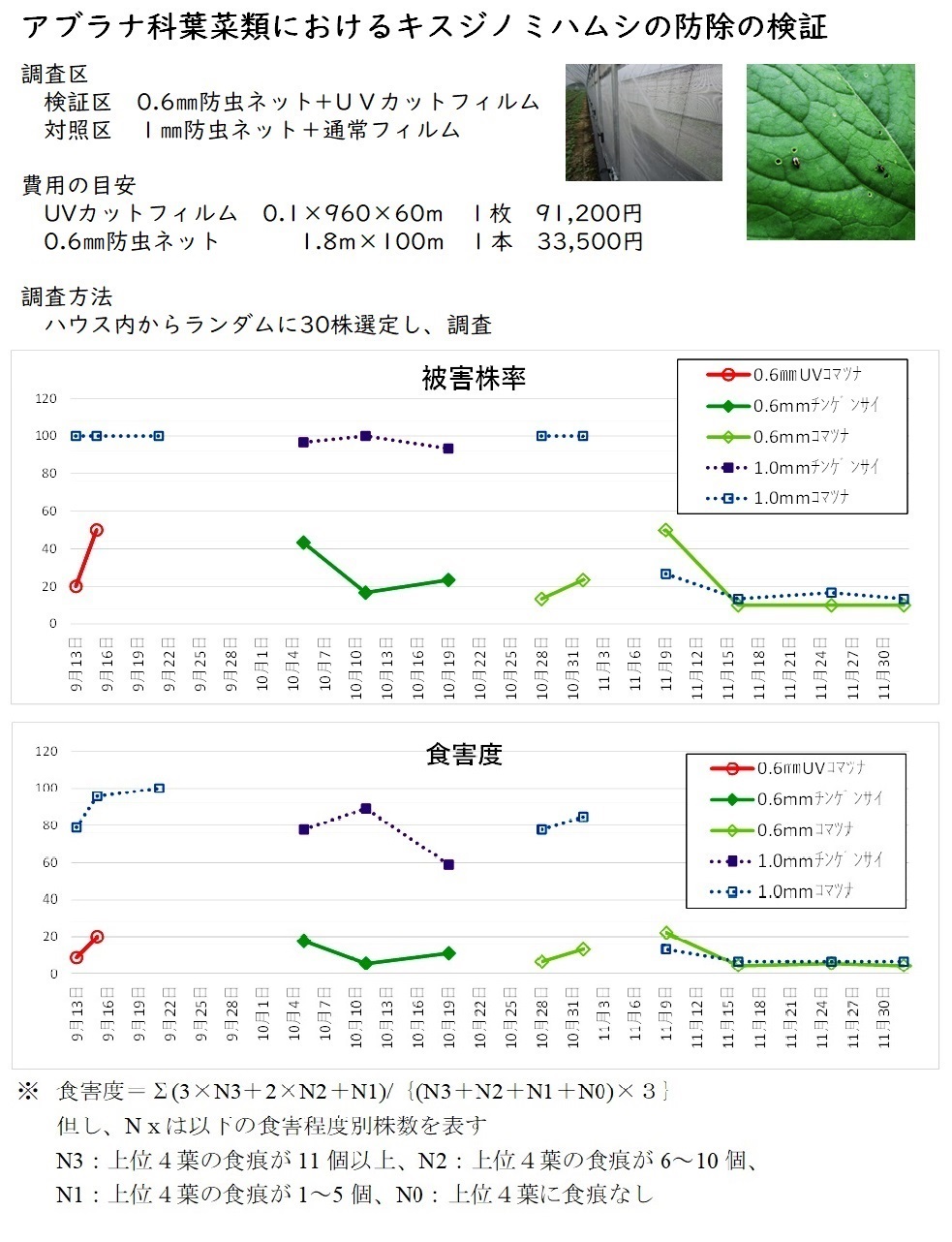

0.6mm目合い防虫ネット+UVカットフィルム、循環扇のICT制御による病害虫防除

アブラナ科葉菜類の大敵である、キスジノミハムシをはじめとした害虫をハウス内に侵入させないために、従来の1mmや0.8mmより目を細かくしたネットをハウスのサイドに、虫が作物を識別できなくなるUVカットフィルムをハウス天井に設置。併せて、循環扇をハウス内に設置することで空気を循環させ、湿気対策を行うことで病害虫を防ぐ効果の検証を行っています。

農業者の意見 (0.6mm目合い防虫ネット+UVカットフィルムについて)

- Q. 検証を決めたきっかけは?

- 有機栽培においては殺虫剤を使うことができないため、「ハウス内に侵入させない」ことが必須になります。一度侵入を許せば、すべての葉っぱが穴だらけになってしまい、当社にとっては死活問題です。奈良県農業研究開発センターで3年前から続けられている研究において0.6mm目合いの防虫ネットと、UVカットフィルムをハウスの天井に張る組み合わせが、防除に効果があるということで検証実施を決めました。

- Q. 検証をした効果は?

- 張り替えするだけ、手間がかからないのが利点。実際にキスジノミハムシの被害が減りました。

- Q. 経済効果は?

- 従来のネットと比べると1-2割ほど価格は高く、UVカットフィルムについても追加費用にはなりますが、防虫により、収量低下の被害を受けないことを考えれば、十分に見合うものだと考えます。

- Q. 注意点は?

- 防虫ネットの目合いが細かくなると風通しが悪くなるため、循環扇などによるハウス内環境の改善を並行して行う必要があります。

農業者の意見 (循環扇の検証について)

- Q. 検証を決めたきっかけは?

- ホウレンソウの「べと病」を防ぎたいことから、検証をすることにしました。これまでは、ハウスの前後を開放し、空気が通るようにしていましたが、害虫の侵入を防ぐために、今回、0.6mm目合い防虫ネットを入れたことから、風通しも改善する必要がありました。

- Q. 単独で検証しているのか?

- 「べと病」の発病要因を確認するため、葉濡れセンサーも同時に設置し、検証しています。イチゴやトマトのハウスでの導入実績はありましたが、葉物野菜では初めての取り組みです。循環扇をずっと稼働させる必要があるのか、葉濡れセンサーのデータを見ながら判断したいと考えています。

- Q. 導入にあたっての課題は?

- 設置にあたって電気工事が必要になる点が懸念事項になります。葉物野菜のハウスでは通常、ハウスも簡易的で電気を使用しないため、追加工事が必要になります。ソーラーパネルにしても、電気を引っ張る工事は必要になります。「ベト病」が防げるのであればありがたいですが、初期投資は大きくなるので、本格導入を行うには、費用対効果の検討が必要です。

検証結果(0.6mm目合い防虫ネット+UVカットフィルムについて)

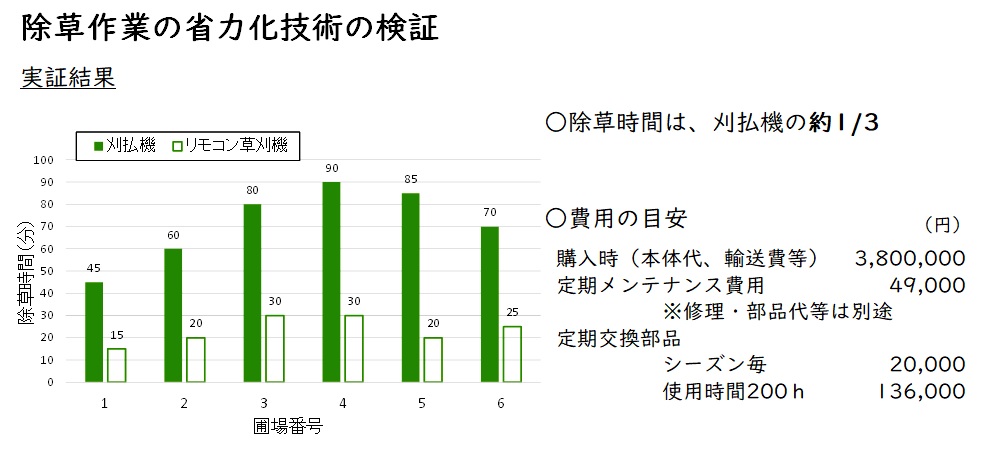

リモコン草刈機によるほ場周辺の除草労力削減効果の検討

リモコン操縦で草刈りができる検証機は、本体重量175kgあり、最大斜度55°まで対応可能です。この検証機を利用し、ほ場周辺の除草労力削減を検証しています。

農業者の意見

- Q. 使用した感想は?

- 使うほど好きになります。これまで90分かかっていた草刈りが15分で完了できた点は素晴らしいと感じています。最初は操作に慣れるのに苦労しましたが、慣れてくると楽に感じます。平地は楽ですが、斜面ではウインチ(巻き揚げ機)を使う必要があります。本当に解決したいのは斜面の草刈りなので、斜面での作業性の改善と価格面が見合ってくれば本格導入を検討していきたいです。

検証結果

普及指導員からの視点

有機栽培は特別栽培の一種で、制約されることも多くあります。様々な制約がある中で、新しい技術や知見を導入し生産を安定させていくことができれば、我々の事業としても価値があると考えています。省力化やこれまでの課題を解決するための技術は、これからも普及してほしいと考えていますし、我々ができる支援は行っていきたいと考えています。

お問合せ先

農産局技術普及課

担当者:みどりユニット

ダイヤルイン:03-6744-2107