環境に配慮した農業推進プロジェクト協議会

主体概要・取組概要

中山間地域では、年々耕作を取り止める農家が増加し、大規模経営体等が農地の受け入れを行ってきましたが、ほ場毎、ほ場内に地力のばらつきがあり、安定した収量の確保が難しくなっています。地力の見える化、生育量に対応した肥培管理、また、環境問題への配慮の観点から、廃プラスチックが生じない緩効性肥料を推進するため、水稲の全量基肥施肥体系及び、慣行のプラスチック被覆肥料との代替性を検証することを目指しています。

取組内容

検証事例 (田中 里志氏)

農業者紹介

事業概要

同社は県慣行より化学肥料・農薬を5割以上削減した特別栽培農産物の認証を平成16年から取得しています。

今後の展望

生産の安定化と労働時間の削減ということで、働き方改革もきっちり実現していきたいです。

ドローンによるセンシングを行い、生育調査データを蓄積・施肥設計・施肥効果を検証

ドローンによるセンシングで取得したデータを生育調査データと共に解析し施肥設計を行っています。9月以降に収量に関する調査を実施し、生産者の勘や経験に頼ることなく生育・収量ムラを小さくする技術を実証しています。

農業者の意見

- Q. 検証した経緯は?

- 令和元年度から鳥取県等と連携し、スマート農業技術実証を開始しました。ほ場をセンシングによって把握し、基肥量調整を行うことにより、反収のほ場間差をなくしていきます。この取り組みを水稲作全体に広げていければ、肥料の削減や反収、品質向上につながると思い、取り組むことにしました。

- Q. 利点、特徴は?

- ドローンだとピンポイントで雲の下でも撮影できるので、幼穂形成期が梅雨の時期に重なっても、安定して必要なデータ取得ができます。以前は面積当たりの決まった量の肥料をまいていましたが、地力の高い田んぼでは栄養過多による病気や害虫の発生がありました。今回のドローン技術により適正量をまくことが可能になりました。

検証事例 (鶴田 博人氏)

研究員紹介

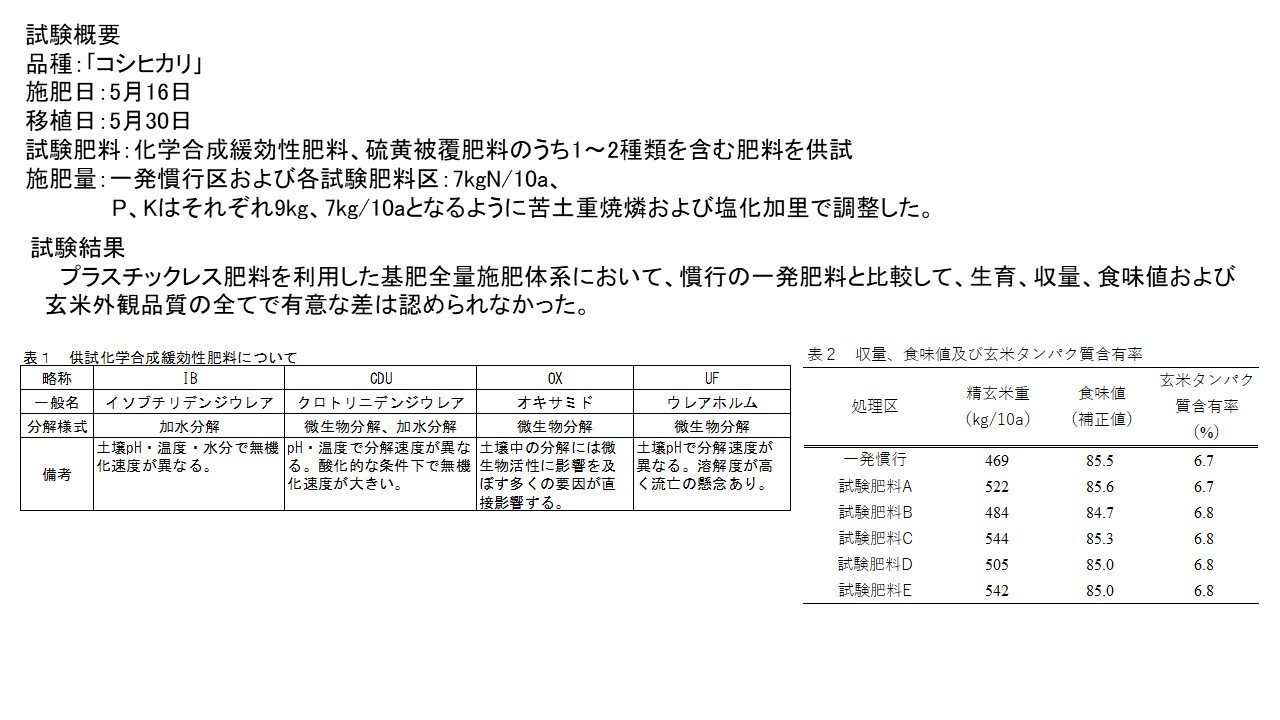

プラスチックを使用しない緩効性肥料を利用した水稲の全量基肥施肥体系について検証

プラスチック被覆肥料(樹脂被覆肥料)だと、落水時に被膜殻が水路から流出し、海洋汚染につながるおそれがあるため、プラスチックを使用しない緩効性肥料は非常に有効的です。今回試験に用いているものは、化学合成緩効性肥料、硫⻩被覆肥料の大きく分けて2つあります。化学合成緩効性肥料は、複数の種類(ウレアホルム、IB、CDU、等)があり、単独または組み合わせで供試しています。硫黄被覆肥料は窒素成分を硫黄の殻で被覆することにより少しずつ溶け出すのが特徴の肥料です。環境問題への配慮から、プラスチックを使用しない緩効性肥料を利用した水稲の全量基肥施肥体系について検討し、慣行のプラスチック被覆肥料との代替性を確認します。

研究員の意見

- Q. プラスチックを使用しない緩効性肥料試験の背景は?

- 国連サミットにてSDGsが採択されたことにより、国内外においてプラスチック資源のあり方についての議論が活発化しています。国内においては「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しました。同法案に関する附帯決議の中で、農業用プラスチック製品について、海洋環境への影響を最大限低減できる代替製品の研究開発に努めることが盛り込まれました。

- Q. 活用するメリットは?

- プラスチック被覆肥料の被膜殻は河川・海洋等に流出し、海洋汚染につながります。それを防げることが一番のメリットです。他県でも硫黄被覆肥料の実証試験が行われており、現在広く利用されているプラスチック被覆肥料との代替性が実証されています。しかし、化学合成緩効性肥料についてはいずれも検討段階です。

- Q. 現在の試験内容と今後の展望は?

- 早生品種コシヒカリに6種類、中生品種きぬむすめに3種類の肥料を供試し、プラスチック被覆肥料との代替性を確認する試験を行っています。来年度以降効果の確認が取れたものから順次、現地実証試験に移行していきます。しかしながら、化学合成緩効性肥料は分解様式に特性があるため、気温(地温)や水分(排水性)の影響を受ける可能性が考えられます。つまり、標高の高いところや湿地など、向き不向きがあるのではないかと考えています。鳥取県でも初めての試みでどういった結果が出てくるかは予測できませんが、肥料メーカーも開発努力されているので今後に期待しています。

検証結果

ドローンセンシング技術について関係者からの視点

導入の際に、適切な水管理、雑草・病害虫対策など栽培管理について指導を行いました。将来的に、ほ場の大半の生育等データが蓄積され、データに基づいた翌年の肥料設計を行うことで、肥料散布の効率化や肥料コストの低減が図られ経営効果が上がると推察します。まだ有機質肥料を用いた可変施肥ブロードキャスターの性能が安定していない状況でありますが、将来的に全ほ場の生育等データの蓄積と活用ができるようになれば、経験の浅い農業者でも経験や勘に頼ることなく蓄積データに基づいた肥料散布を行うことができ、作業効率化や技術継承、さらには環境負荷低減につながるであろうと期待します。

稲の生育の途中の状況をデータ化する技術で栽培管理、生育状況、収穫物などを全てデータ化していきます。これからの農業にはデータに基づいて判断することが非常に重要になってくると考えています。鳥取県内でも様々なスマート農業の機械や技術を導入しています。鳥取県は導入支援も行っており、その際に生産管理システムをセットで導入していただくようにしています。そのデータを今後の経営に活用していただくような推進も行っています。

お問合せ先

農産局技術普及課

担当者:みどりユニット

ダイヤルイン:03-6744-2107