活動レポート Vol.1:私たちのガーデン&研究のビジョンを紹介します(三重県立四日市農芸高等学校)

三重県立四日市農芸高等学校・みのりのにわ班

私たちはこんな取り組みをします!

- ガーデンのテーマ:優雅な自給自足

- 課題研究テーマ:暮らしの一部になるガーデン ~育て・味わい・分かち合う空間創造~

ガーデンをただ観賞する場所ではなく、暮らしの一部として自然と共に過ごす空間にしたいと考えました。私たちは高校1年生から農業・食品・自然環境・造園など幅広い分野を学び、2年生からは環境造園科を選んで学びを深めています。そこで、これまでの知識と経験を活かし、野菜や果樹、エディブルフラワーやハーブを取り入れた暮らしの一部となるガーデン作りを思いつきました。

このガーデンの中心には、農業高校ならではの発想であるハウスパイプで作ったガゼボを設置しプライベート空間を創造しています。これは単なる休憩スペースではなく、収穫したハーブや花を使って軽食を楽しむ場所としても機能します。具体的には、サラダやハーブティー、フラワーゼリーなどの軽食を用意し、自然の恵みを分かち合う空間を演出するのです。地域の方や仲の良い友だちと一緒に、自然の恵みを味わいながら語らう時間を過ごせるような、「共に暮らす」感覚を大切にしています。季節ごとの植栽や収穫物を通じて、自然の美しさと味わいを感じる体験ができます。このような活動を通じて、私たちは「自分の食べ物がどこから来たのか」をガーデンから直に学ぶことができ、「自然に感謝する気持ち」や「自分の手で生きている実感」を育むことができると考えています。

四日市農芸高校の様々な学科コースの授業・実習 |

ガゼボ イメージ図 |

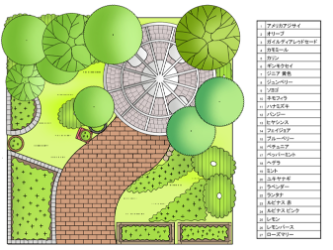

ガーデンのデザイン

この庭の設計においては、自然との関わりを通して、人がふと立ち止まり、小さな命や季節の変化に気づくような、やさしい時間の流れを感じられる空間づくりを意識しました。特に中央に設けたレンガ敷きの小道とガゼボのある空間は、庭を“ただ通り過ぎる場所”ではなく、“とどまって過ごせる場所”として計画しています。ガゼボにはつる性植物を這わせ、季節ごとに異なる表情を見せるように設計。木漏れ日が差し込むこの空間には、ベンチと小さな机を配置し、植物を眺めながら一息ついたり、誰かと静かに言葉を交わすことができるようにしました。

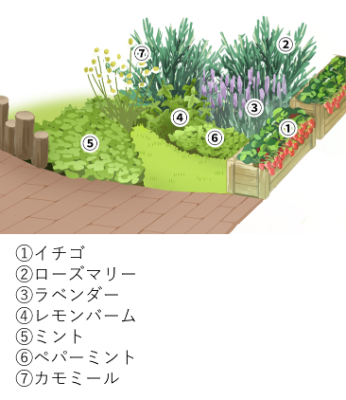

また、庭の植物選びにも工夫を凝らしています。果樹やハーブ、食用花など、育てやすく、収穫して楽しめる植物を中心に構成し、初心者でも手軽に始められるよう配慮しました。

この庭のもう一つの大きなテーマは、「がんばりすぎなくても育つ庭」です。日々の忙しさや、完璧さを求められる社会の中で、限られた管理時間でも育ち、実る庭をつくることは、「無理をしなくてもいい」「自然のペースでいい」という価値観をかたちにすることでもあります。庭を“整える”のではなく、“共に暮らす”という感覚を大切にし、多少の雑草や虫の存在も自然の一部として受け入れる設計としています。

このエディブルガーデンは、「食べる」という日常的な行為の奥にある、自然とのつながりや心のやすらぎを感じられる場所でありたいと願っています。そして何より、誰かにとってこの庭が、疲れたときにふと立ち寄れる場所であり、ありのままの自分を受け入れられる場所になれたなら、それがこの庭をつくった私にとって、何よりの喜びです。

春から初夏頃のイメージ1 |

春から初夏頃のイメージ2 |

課題研究の内容と活用方針

ガゼボ

管理を最小限にできる植栽計画

| ハーブや果樹などの植栽計画、生育計画を立て、管理を最小限にできるガーデン作りの手法について考えます。特にハーブについては、1年生草本類や多年生草本類が混在するため、植栽方法や場所については検証を重ね、年間を通して収穫できるハーブ園を目指す研究に応用したいです。コンセプトとして挙げたように「無理をしなくてもいい」「自然のペースでいい」ガーデン作りをハーブや果樹などの植栽計画を立てて、体現させたいです。<br>現代の忙しい日々の中で、ガーデニングに時間を費やせる時間は限られている人が多いのが現状であり、現実社会への応用は意義が大きいと考えます。具体的な植栽計画をしっかりと立てて作業を進めていきたいと考えています。令和7年度後半から令和8年度に、同様の庭を校内に作成し、植栽の状態や客観的なアドバイスをもらい、改善点を見出していきたいと考えています。 |  |

今後の活動に向けた意気込み

今後の活動として令和7年度後半から令和8年度に同様の庭を校内に作成し、ブラッシュアップを行っていく予定です。文化祭など様々な行事で多くの人が来る機会を利用して、一般の人や専門家などに意見を聞けるように意見箱などを設置したいと考えています。頂いた意見を参考に、改善策について継続的に議論を重ねていきます。一般の視点から見てどう見えるか皆が息抜きできる空間を提供できるかを調べていけたらと思っています。国際博覧会という大舞台で、私たちが考えたガーデンを多くの方に見ていただけることを嬉しく思います。プロの方や海外からお越しの方にもご覧いただき、様々なご意見を伺えることを楽しみにしています。ガーデン紹介パネルには二次元バーコードを掲示してアンケートを行い、意見や提案などを伺いたいです。1カ月に1回の管理作業の際に、それらを活かし開催期間中により良くなっていくガーデンを見ていただけたら嬉しいです。

関連リンク

~未来咲きガーデンプロジェクト(2027年国際園芸博覧会政府出展参画プログラム)とは?~

2027年、横浜市で日本では37年ぶりとなる最上位クラスの国際園芸博覧会が開催されます。農林水産省と国土交通省は、開催国政府として「日本の自然観を再考し、未来へ進む」をテーマに魅力ある展示の準備を進めています。その一環として、農林水産省は、次世代の花き園芸、造園、農業の担い手となりうる高校生を対象に「花とみどりで創る景色」をテーマとしたガーデン制作と課題研究活動のプログラムを企画しました。

全国から応募のあった中から5グループが採択され、採択された高校生たちは、世界各国から集まる来場者に向けて、来場者に共感や発見を届けるガーデンづくりに仲間と共に挑戦します。活動の様子を随時発信していきますので、応援よろしくお願いします。

~日本政府出展について~

農林水産省と国土交通省は、「日本の自然観を再考し、未来へ進む」をコンセプトに出展します。

政府出展が位置するのは、横浜市内を流れる和泉川の流頭部。この貴重な自然環境を引き継いでいくため、流頭部の自然環境を読み解き、既存の樹木や在来の植物を活用し、屋外展示では美しい風景としての「令和日本の庭」をつくりあげます。また、屋内展示ではプラネタリーバウンダリーといった地球規模の課題について、“みどり”で解決する可能性を体感・共感し、来場者が考え、ひとりひとりが取り得る行動への一歩を提案します。

(※政府出展のイメージ)

お問合せ先

農産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室

代表:03-3502-8111(内線4827)

ダイヤルイン:03-6738-6162