3 食品ロス削減に向けた国民運動の展開

資料:総務省「人口推計」(令和3(2021)年10月1日)

農林水産省「令和2年度食料需給表(確定値)」

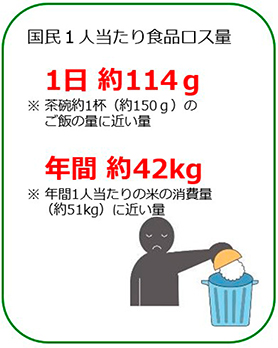

我が国では、食料、飼料等の生産資材の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品ロスが、令和3(2021)年度の推計で523万トン発生しています。内訳は、事業系で279万トン、家庭系で244万トンとなっており、国民一人当たりの量で見ると年間約42kgの食品ロスが発生している状況です。

こうした中、我が国では、環境負荷の少ない、循環を基調とした経済社会システムを構築するため、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づき、食品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程において発生している食品ロスを含む食品廃棄物等について、食品の製造、流通、消費等の各段階において、発生の抑制に優先的に取り組んだ上で、食品循環資源について飼料化や肥料化等による再生利用を推進しています(図表2-5-4)。

また、平成27(2015)年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下「2030アジェンダ」という。)では、SDGsの目標の一つに「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げられています。その中で「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」がターゲットとして設定されるなど、食品ロスへの国際的な関心が高まっています。この「2030アジェンダ」で掲げられた目標及びターゲットを世界全体で達成していくためには、事業者だけでなく、国民一人一人の意識と行動が求められています。

この「2030アジェンダ」も踏まえて、我が国における食品ロスの削減目標が設定されました。具体的には、「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30(2018)年6月19日閣議決定)及び「食品リサイクル法」に基づく基本方針において、家庭系食品ロス量及び事業系食品ロス量をそれぞれ令和12(2030)年度までに平成12(2000)年度比で半減させることとしました。

さらに、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号。以下「食品ロス削減推進法」という。)が、令和元(2019)年5月に成立し、同年10月1日に施行されました。また、令和2(2020)年3月には、「食品ロス削減推進法」に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(令和2(2020)年3月31日閣議決定)が閣議決定され、関係各省庁等において、国民各層が、食品ロス削減の問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すための様々な取組を行っています。

農林水産省では、食品ロスの一つの要因となっている製・配・販(*1)にまたがる商慣習の見直しを促進するため、10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」として、食品小売事業者における納品期限の緩和や食品製造事業者における賞味期限表示の大括り化(年月表示、日まとめ表示)の取組を呼び掛けています。令和5(2023)年10月時点で納品期限の緩和に取り組む食品小売事業者は297事業者(令和4(2022)年10月時点:240事業者)、賞味期限表示の大括り化に取り組む食品製造事業者は318事業者(令和4(2022)年10月時点:267事業者)となり、これらに取り組む事業者名及び取組事例を公表しました。

また、食品ロス削減のための消費者啓発の取組を促すため、令和5(2023)年10月の食品ロス削減月間に、ポスター等の普及啓発資材を活用した消費者に対する食品ロス削減のための啓発活動を行う小売・外食事業者や事業者へ食品ロス削減の普及啓発を呼び掛ける地方公共団体を募集した結果、109事業者、84地方公共団体から応募があり、これに取り組む事業者名を公表しました。

さらに、令和6(2024)年2月の恵方巻シーズンには、予約販売等の需要に見合った販売に取り組む食品小売事業者向けのPR資材を提供するとともに、恵方巻のロス削減に取り組む事業者の公表も行いました。

生産・流通・消費等の過程で発生する未利用食品について、食品関連事業者や生産現場等からの寄附を受けて、必要としている人や施設等に提供するフードバンク活動が全国各地で広がりつつあり、フードバンク活動を行っている団体数(農林水産省ウェブサイトに掲載希望があった団体に限る。)は、令和6(2024)年3月末現在、国内で273団体となっています。

*1 メーカー(製)、中間流通・卸(配)、小売(販)のこと

小売店・外食店で掲示する消費者向けポスター等

農林水産省は、フードバンク活動を通じた食品ロス削減を図るため、令和5(2023)年度は、令和4(2022)年度に引き続き、フードバンクのスタートアップ団体への支援及び広域連携等の先進的な取組の支援等を行うとともに、食品産業から発生する食品ロスの削減につながる商品(見切り品等)を寄附金付きで販売し、利益の一部をフードバンク活動の支援に活用する新たな仕組みを構築するため、食品小売事業者における実証・検討を支援しました。

あわせて、エネルギー・食品等の物価が高騰する中、こども食堂や生活困窮者等へ食品を届きやすくすることが課題となり、こども食堂等へ食品の提供を行っているフードバンクの役割が重要であることから、フードバンクに対して、食品の受入れ・提供を拡大するために必要となる経費の支援を行いました。さらに、フードバンクの活動強化に向けて、食品提供元の確保等の課題解決に資する専門家派遣やフードバンクと食品関連事業者等のネットワーク強化のサポートを実施しました。

国の災害用備蓄食品については、令和3(2021)年4月に関係府省庁が申合せを行い、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、入替えにより災害用備蓄食品の役割を終えたものについて、原則として、フードバンク等への提供に取り組むこととしており、令和3(2021)年5月から、農林水産省のウェブサイトにおいて、ポータルサイトを設け、各府省庁の取組を取りまとめて情報提供を行いました。

くわえて、農林水産省本省においては、入替えに伴って役割を終えた災害用備蓄食品について、令和5(2023)年10月30日に石川県金沢市において開催された「第7回食品ロス削減全国大会」(石川県金沢市・金沢市食品ロス削減推進協議会、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会主催、消費者庁・農林水産省・環境省共催)における無償配布を実施するとともに、令和5(2023)年12月に、フードバンク等2団体への無償提供を実施しました(6品目、計4,352食)。また、地方農政局等においても同様の取組を進めました。

令和5(2023)年10月「食品ロス削減月間」には、消費者庁、農林水産省、環境省が共同で、食品ロス削減推進アンバサダーとして芸能人を起用した普及啓発ポスターを作成し、地方公共団体等に配布するとともに、集中的な情報発信に取り組みました。

また、消費者・事業者・地方公共団体等の食品ロス削減に関わる様々な関係者が一堂に会し、関係者の連携強化や食品ロス削減に対する意識向上を図ることを目的として開催された「第7回食品ロス削減全国大会」においては、関係各省庁もブース出展等を行いました。このほか、各種セミナー等において、食品リサイクルと食品ロスの削減について、まだ食べられる食品を捨てることを「もったいない」と感じてもらえるよう、普及啓発活動を行いました。

さらに、消費者庁、農林水産省、環境省では、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共同で、「「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン」を令和5(2023)年12月から令和6(2024)年1月にかけて実施しました。この時期は、年末年始の宴会や外食が多く見込まれることから、飲食店及び消費者に対して広く普及啓発することとして、外食時の食べきり(「30・10(さんまる いちまる)運動」等)を呼び掛けました。また、テイクアウト時の適量購入や家庭での食べきりについても啓発を行いました。家庭や外食時に食品ロスを減らすポイントについてまとめた啓発資材の提供や「外食時のおいしく「食べきり」ガイド」、飲食店等の食品ロス削減のための好事例集の周知等による啓発活動を実施しました。

官民を挙げた取組である食品ロス削減国民運動ロゴマークとして、各団体・企業での利用を推進してきた「ろすのん」について、平成30(2018)年6月に通常の泣いているマークに加えて、笑っているマークも追加しました。平成25(2013)年にマークの利用がスタートし、令和6(2024)年3月末現在では1,469件の利用件数となりました。

食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろすのん」

消費者庁では、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、「令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト」を実施し、計19,717件の応募の中から、審査の結果、「ままごとも 導入された てまえどり」が内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞に選ばれました。また、令和4(2022)年度に、地域に根差した食品ロス削減を推進する人材を育成するため「食品ロス削減推進サポーター」制度をスタートさせ、令和5(2023)年度にはサポーター育成のためのオンライン講座を6回実施しました。令和6(2024)年3月現在では2,751人をサポーターとして認定しており、認定サポーターは、地域での出前授業やフードバンク支援等幅広く活躍しています。

また、令和5(2023)年8月に開催した「令和5年度「こども霞が関見学デー」」では、子供の頃から食品ロス削減を身近なこと、我が事として意識してもらえるよう、小学生がゲームの主人公になって謎を解き明かしながら「てまえどり」等の食品ロス削減について学ぶプログラムを実施しました。

食品ロス削減月間啓発

ポスター(令和5年度版)

令和5年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」

川柳コンテスト

内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞

ポスター

環境省では、食品ロスに関する情報を集約したポータルサイトを作成し、それぞれの主体が食品ロスに関する正確で分かりやすい情報を得ることができる環境を整備しています。また、食品ロス削減に関する普及啓発の一環として、啓発キャラクター「すぐたべくん」を活用し、食品小売店で購入する際、すぐに食べる商品については、賞味期限や消費期限がより長い商品を選んで購入するのではなく、陳列されている手前から順番に購入することについて普及啓発を行っています。また、飲食店等での外食時においてはまずは食べきることを前提として、食べ残してしまった場合には消費者の自己責任の範囲で「mottECO(飲食店での食べ残しの持ち帰り行為)」を行うことが当たり前になるように、普及に取り組んでいます。

「mottECO(モッテコ)」普及啓発資材

「すぐたべくん」ポスター

食品ロスポータルサイト(環境省)

URL:https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html(外部リンク)

また、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現をするため、「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を展開しています。「デコ活アクション」の一つとして食品ロス削減を呼び掛け、食品ロス削減等も含めた国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押ししていきます。

また、地方公共団体の食品ロス削減の取組の支援も行っています。環境省では、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会が取りまとめた「食品ロス削減のための施策バンク」の中から、他の地方公共団体担当者が同様の取組をする際に参考となる事例を取りまとめた「自治体職員向け食品ロス削減のための取組マニュアル」を平成30(2018)年10月から公表しています。令和5(2023)年10月の更新版では、新たに2地方公共団体における事例を追加しました。

学校においては、栄養教諭が中心となって食に関する指導に取り組んでおり、給食や教科等において、食品ロスを含めた食に関する現代的な課題を取り扱い、食べ物や生産等にかかわる人々への感謝の心を育み、児童生徒に食品ロス削減に関する理解と実践を促しています。文部科学省においては、より一層の指導の充実を図るため、教員向けの指導の手引や児童生徒向けの食育教材等を作成するとともに、指導の中核的な役割を担う栄養教諭の配置促進・指導力向上などに取り組んでいるところです。

環境省では、学校給食における再生利用等の取組を促進するとともに、食育・環境教育を推進するため、学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の3R促進モデル事業を平成27(2015)年度から実施しています。モデル事業参加学校の多くでは、給食の食べ残し量の減少や、児童を通じて保護者にも意識や行動の変化が見られます。

また、教育現場における食品ロス削減に係る取組についての事例を取りまとめた「自治体職員のための学校給食の食べ残しを減らす事業の始め方マニュアル」を平成30(2018)年3月から公表しています。令和5(2023)年6月の更新版では、新たに2地方公共団体における事例を追加しました。

コラム:食品ロスの削減に関する取組

消費者庁では、消費者に期限表示の意味を正しく理解してもらうため、賞味期限が「おいしく食べることができる期限」であることをわかりやすく表現した「おいしいめやす」という愛称を活用し、事業者の協力のもと、普及啓発を行っています。

普及啓発ポスター

「賞味期限はおいしいめやす」

消費者庁は、食品ロスをテーマに、令和5(2023)年9月に消費生活意識調査を実施し、5,000人に対して、食品ロス問題の認知度や食品ロス削減の取組状況を調べました。賞味期限・消費期限について正しく理解できているかについて聞いたところ、「よく理解している(30.4%)」、「ある程度理解している(46.8%)」と回答した人が約8割を占め、一定程度の方に浸透している一方で、約2割の人がまだ理解していないことがわかりました(図表1)。

また、直近1か月間に捨ててしまった生鮮食品について聞いたところ、最も多かったのが「もやし(9.5%)」、次いで「きゅうり(8.5%)」、「キャベツ(5.5%)」の順でした。生鮮食品の多くは冷凍保存できることから、消費者庁では、SNS等で野菜の冷凍保存についても普及啓発しました。消費者の多くからは、「もやしやきゅうりが冷凍できることを知らなかった。試してみたい。」と驚きの声がありました。

くわえて、消費者庁では、消費者に対して食品ロス排出による経済損失を示すことにより、食品ロス問題を「我が事」としてより一層捉えてもらえるよう令和5(2023)年度に「食品ロスによる経済損失及び温室効果ガス排出量に関する調査」を実施しました。調査では、令和3(2021)年度推計の523万トンの食品ロスによる経済損失の合計は4.3兆円、国民一人当たりでは34,341円となり、これは令和3(2021)年の農業・食料関連産業の市場規模と比較すると、農林漁業の12.4兆円の3分の1以上の規模となります。また、1世帯当たり(2.11人)に換算すると年間で7.2万円となり、世帯当たりの年間家計支出と比較すると、水道代5.1万円よりも大きな金額であることが分かりました(図表2)。

これらの活動や調査について、今後も関係省庁や食品事業者等とも連携し、普及啓発を継続していきます。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4551)

ダイヤルイン:03-3502-1320