1 健康寿命の延伸につながる食育の推進

厚生労働省では、平成25(2013)年度から開始した「健康日本21(第二次)」において、健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現を目指し、53項目の具体的な目標を設定しています。目標達成に向け、主要な項目については継続的に数値の推移等の調査や分析を行い、都道府県における健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努める必要があることから、平成26(2014)年度から開始した「健康日本21(第二次)分析評価事業」では、「健康日本21(第二次)」の目標項目について、現状値を更新し、グラフ化や「健康日本21(第二次)」の目標設定などに用いられている「国民健康・栄養調査」における主要なデータの経年変化と諸外国との比較に関する分析を行っています(*1)。また、健康格差に関する基本データとして、「国民健康・栄養調査」における都道府県別の状況や都道府県等健康増進計画の目標値に関連する施策の取組事例についての整理をし、厚生労働省及び本事業の委託先である国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所のホームページに掲載しています(*2)。

生活習慣病による国民医療費(医科診療医療費)が約3割、死亡者数が約5割強を占めています(厚生労働省「平成29年度国民医療費」、「平成30年人口動態統計」)。このため、平成20(2008)年度から、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導制度が実施されています。この制度は、生活習慣の改善に主眼を置いたものであり、保健指導の実施によって、悪性新生物以外の生活習慣病に係る国民医療費の抑制に対応するものです。

さらに、糖尿病の発症予防のためには、生活習慣の改善、適切な食生活や適度な運動習慣等によって糖尿病予防に取り組もうとしている人たちを支援していく環境の整備が必要であることから、厚生労働省補助事業「糖尿病予防戦略事業」を実施しています。本事業では、地域特性を踏まえた課題解決型の予防対策や、飲食店等と連携して食事のバランスに偏りのある対象集団にアプローチする食環境整備の推進を図っています。

保健所や市町村保健センターにおいては、地域の健康増進計画に基づき健康づくりに関する事業が行われており、管理栄養士等による栄養指導や運動指導が行われています。

農林水産省では令和元(2019)年度、従業員等の健康管理に配慮した企業等の先進的な食育推進に関する事例集を作成・公表しました(コラム:従業員等の健康に配慮した企業の食育推進事例集 参照 )(*3)。

*1 健康日本21(第二次)分析評価事業(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所):

https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/index.html(外部リンク)

*2 健康栄養調査に関する情報のページ(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所):https://www.nibiohn.go.jp/eiken/chosa/kenkoeiyo.html(外部リンク)

*3 企業の食育推進事例集(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kigyo/jirei.html

事例:糖尿病予防戦略事業

群馬県

群馬県は、糖尿病による新規透析導入患者率が全国と比較して高い状況にあり、糖尿病発症予防は重要な課題です。群馬県健康増進計画である「元気県ぐんま21(第2次)」において、糖尿病の重症化による合併症を防止する体制づくりや、食生活等を改善し、糖尿病有病者の増加を抑制する取組を進めています。

平成30(2018)年度は、学識経験者や市町村等の関係機関と連携し、国勢調査や特定健康診査・特定保健指導等のデータを用いて、地域の住環境等の特徴や生活習慣病等の健康課題を分析したり、従来の特定保健指導等の内容を検証したりすることで糖尿病予防指導プログラムの暫定版を作成しました。令和元(2019)年度は、「糖尿病予防戦略事業」として、そのプログラムを用いて、糖尿病予備群等を対象に、食事バランスの指導や運動の実技指導等、糖尿病の発症予防につなげるための講習を行いました。

事例:若い世代への栄養バランスのとれた食事の実践普及活動

滋賀県

滋賀県は、食育推進計画を策定し、琵琶湖(びわこ)やそれを囲む河川、農地、里山等の体験の場が身近にかつ豊富にある滋賀県の特性を生かした食育を推進してきましたが、朝食を欠食する人の割合、肥満者の割合、バランスのとれた食事を心がける人の割合等、依然として課題が多いことから、総合的かつ計画的に食育を推進するため、平成29(2017)年度に滋賀県食育推進計画(第3次)を策定しました。食に関する課題が多く、食育の取組が届きにくい若い世代へのアプローチとして、県内の管理栄養士・栄養士養成施設と連携し、大学生に対して栄養バランスのとれた食事の実践普及事業を実施しました。学生の食生活の具体的な課題を把握するために、実態調査を行ったところ、毎日朝食を食べている学生は6割程度、朝食は主食のみといった結果が得られたことから、まずは、朝食を食べるという啓発活動を行うとともに、大学生協等の事業者とも連携し、栄養バランスのとれた食事の普及活動を行いました。

コラム:従業員等の健康に配慮した企業の食育推進事例集

「従業員等の健康に配慮した

企業の食育推進事例集」

農林水産省では、朝食の提供や昼食での「健康な食事(スマートミール)」(*1)提供の推進、食生活改善のための研修等従業員の食育に積極的に取り組んでいる企業に対してヒアリングを行いました。その結果を、令和2(2020)年3月、事例集として取りまとめ、ホームページで公開しました。この事例集が、従業員の食育に取り組もうとする企業の情報源になることを期待しています。

*1 「健康な食事・食環境」コンソーシアムから認証を受けた、科学的根拠に基づく、健康に資する要素を含む、栄養バランスのとれた食事、すなわち主食・主菜・副菜がそろい、減塩にも配慮した食事の通称

(紹介している事例の一例)

【株式会社日比野(ひびの)設計】

株式会社日比野(ひびの)設計では、社長交代を機に社長室や会議室に使われていた本社3階をレストランに改装し、平成30(2018)年1月から営業を始めました。あわせて、深夜までの残業が常態化していた社員の健康を考え、同レストランで社員向けに昼食と夕食を無料で提供することにしました。しかし、夕食を食べた社員が深夜まで張り切って働くようになり、長時間労働を助長する結果となりました。「働き方改革」が提唱される中、子育てしやすい環境づくり、自分や家族との時間の確保といった観点から、夜型勤務から朝型勤務への転換を促すため、同年4月から朝食と昼食の無料提供に切り替えました。

近隣のベーカリーから届くパン、牧場から届く牛乳、産直市場で購入する野菜など可能な限り地元の食材を使用し、ヨーグルトやグラノーラも手作りするなど手間をかけた食事を提供しています。令和元(2019)年現在、社員38名のうち毎日20名程度が利用しています。多くの社員が朝食を取るために朝早く出勤するようになり、朝型勤務への転換が図られています。

社員に対する朝食アンケートでは、「午前中の仕事の効率が上がったように感じる」、「たくさんの種類の食材を食べることで、栄養面はもちろんだが、精神面でも満たされる」、「バランスの取れた朝食をきちんと食べることで健康が増進される」などの声が聞かれます。

今後、朝型勤務が継続できるよう、いかに社員の意識を維持させるかが課題ですが、社員一人一人の健康づくりのために、朝食の提供を継続したいと考えています。

【東洋インキグループ】

東洋インキグループは、色材・樹脂など化学品の製造・販売を行っています。東洋インキグループでは、社員食堂で毎日昼食をとる社員が多いことから、社員食堂を通じた栄養バランス改善の取組を実施しています。具体的には、給食事業者と栄養学系の大学とのコラボレーションにより、社員食堂で提供しているメニューの一部を「スマートミール」にしました。また、お浸し・煮物などの小鉢を充実させる、サラダバーを提供するなど、野菜や大豆製品を手軽に食事に取り入れることができるようにしました。

さらに、BMIが26.0kg/m2以上の社員を対象に、食事・運動に関する指導を中心とした生活習慣改善プログラムを実施しています。プログラムは、健保組合の協力を得て、グループ内の診療所スタッフが目標設定からプログラム実施期間中のアドバイス、終了後のフォローアップ等を行っています。

【株式会社イトーキ】

株式会社イトーキは、東京に本社を置く事務用品・各種設備を扱う企業です。平成29(2017)年に「健康経営宣言」を制定し、「健康経営」(*2)を企業の強みとしてあげられるよう活動を行っています。本社には、エネルギーやたんぱく質、脂質などの栄養成分が表示された健康ランチ(弁当)やスティック野菜、カットフルーツを提供するカフェがオフィスに併設され、間に仕切りがなく一体的にデザインされています。カフェの奥にはソーシャルキッチンが設置されています。切った食材がセットになっており、すぐに調理できる「ミールキット」等を利用して、従業員が料理を作り、カフェのテーブルで食べるなど、「みんなで作ってみんなで食べられるキッチンスペース」として利用されています。利用者からは、「単なる打合せではなくみんなで一緒に何かをやっていることが楽しい」、「料理しているときは役職の隔たりがない」などの意見が出ています。また、日常では交流の少ない従業員同士が、料理をしながらコミュニケーションを取る場ともなっています。

さらに、「朝型勤務制度」を導入し、朝の始業時間より1時間以上早く出社し勤務する場合、通常の時間外勤務手当のほかに早朝割増しとして500円を支給しています。コンビニ等で購入した朝食をオフィスと一体化したカフェで食べる従業員も多くいます。

*2 特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標。従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること

【味の素株式会社】

味の素グループは、アミノ酸メーカーとしての高品質アミノ酸の独創的な製法・利用法の開発を通じて事業領域を拡大し、国内外で「食品事業」と「アミノサイエンス事業」を柱とした幅広い事業を展開しています。

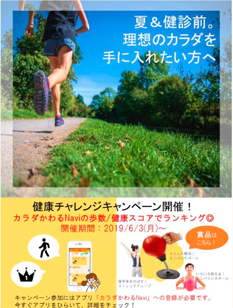

アプリを活用した

「健康チャレンジキャンペーン」

味の素株式会社では、味の素流の「健康経営」の一環として、「味の素グループで働いていると、自然に健康になる」をコンセプトに、社員の「バランスの良い食事」「適度な運動」「良質な睡眠」を意識したセルフケアの習慣化を目指しています。

パソコンで、健康診断結果、就労状況及び生活習慣状況を一元把握できる「My Health」システムを構築し、社員が自分自身の健康状態を把握して、変化の予兆に気づくとともに、最高のコンデションを維持できるよう、自身の行動の見直しを行っています。

また、働き方改革により、「どこでもオフィス」が導入され、スマートフォンやパソコンが貸与されたことにより、健康アドバイスアプリ「カラダかわるNavi」の利用が可能となりました。アプリにより「運動」「食事」「睡眠」「気分」の4軸で健康状態が可視化され、AIによる自動アドバイスがなされます。

また、産業医・保健師が、保健指導(栄養教育含む)を社員全員に毎年実施しています。健康アドバイスアプリなどITを活用した支援と併せて、対面での面談を行うことで、各取組がより効果的なものとなっています。

【リゾートトラスト株式会社】

リゾートトラスト株式会社は、全国各地でリゾートホテル、レストラン、ゴルフ場等を運営する総合リゾート企業です。運営する施設の多くがリゾート地にあり、施設周辺に従業員が食事をとる場所が少ない環境にあります。従業員の多数を占める若年層の多くは施設内に設置された独身寮で生活しており、そのほかに単身赴任で一人暮らしをしている社員も少なくありません。加えて、ホテル、レストランなどの従業員は、シフト勤務が基本になっているため、生活時間が不規則になりやすく、食生活も乱れがちであるという課題がありました。そこで、全国24か所の大規模施設に設けられている社員食堂で、健康管理のできる食事を提供する取組を開始しました。

食堂のメニューは、日替わりで、肉又は魚を主菜とした定食と麺類が基本です。どちらも野菜等の小鉢を、10種類のうちから2品選択でき、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量、野菜の重量等がメニューカードに表示されています。令和元(2019)年からは、全24か所の社員食堂で「スマートミール」を提供しています。

平成30(2018)年度から、生活習慣病予防のためのイベントを全国の社員食堂で毎年1回実施しています。イベントでは、健康状態の悪化に対して自覚の薄い若年層も含め、自分の健康状態を「見える化」し、食生活を改善するきっかけとなるように努めています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974