4 高齢者に対する食育推進

高齢者については、健康寿命の延伸に向け、個々の高齢者の特性に応じて生活の質(QOL)の向上が図られるように食育を推進する必要があります。

65歳以上の低栄養傾向の者の割合は、男性で10.3%、女性で20.3%です。特に、女性の85歳以上では、27.5%が低栄養傾向となっています(図表2-3-1)。

地域高齢者のフレイル予防の推進に向けた

普及啓発用パンフレット

急速な高齢化の進展により、地域の在宅高齢者等が健康・栄養状態を適切に保つための食環境整備、とりわけ、良質な配食事業を求める声が、今後ますます高まるものと予想されます。そのため、厚生労働省では、平成28(2016)年度に「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会」を開催しました。同検討会では、配食には医療・介護関連施設と住まいをできる限り切れ目なくつなぐ役割や、低栄養予防・フレイル(*1)予防に資する役割が期待されることに鑑み、地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業において望まれる栄養管理の在り方について、「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン(*2)」(以下「ガイドライン」という。)を取りまとめました。平成29(2017)年度は、配食事業者と配食利用者のそれぞれに向けた普及啓発用パンフレットを作成しました。平成30(2018)年度からは、事業者及び地方公共団体において、ガイドラインを踏まえて取り組んでいる先行事例を収集し、事業者及び地方公共団体向けの参考事例集を作成しています。令和元(2019)年度は、フレイル予防も視野に入れて策定された「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を活用し、高齢者やその家族、行政関係者等が、フレイル予防に役立てることができる普及啓発ツールを作成しました。

また、農林水産省では、栄養面や噛むこと、飲み込むことなどの食機能に配慮した新しい介護食品を「スマイルケア食」として整理し、消費者それぞれの状態に応じた商品選択に寄与する表示として、「青」マーク(噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品)、「黄」マーク(噛むことに問題がある方向けの食品)、「赤」マーク(飲み込むことに問題がある方向けの食品)とする識別マークの運用を平成28(2016)年に開始しました(図表2-3-2)。平成29(2017)年度には、スマイルケア食の普及をより一層推進するための教育ツールとして、制度を分かりやすく解説したパンフレットや動画を作成しました。令和元(2019)年度には、引き続きツールを活用し、スマイルケア食の普及を図りました。

*1 加齢とともに、心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態

*2 平成29(2017)年3月厚生労働省健康局策定

事例:地域高齢者の「通いの場」での「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」の活用

兵庫県

県民が生涯にわたって健康で暮らすためには、働き盛り世代のメタボリックシンドローム対策に加えて、高齢期のフレイル予防・改善対策(以下「フレイル予防」という。)に取り組むことが重要です。フレイルには低栄養が関連しており、平成28(2016)年度時点で兵庫県の低栄養傾向(BMI≦20kg/m2)の高齢者の割合は21.7%と、全国の値(17.9%)と比較して高い状況です。

そのため、兵庫県では、「フレイル予防の3ヶ条」として、<1>体重減少に要注意、<2>しっかりかめるお口をつくる、<3>1日3回、3つの皿をそろえて食べるを柱とし、兵庫県医師会、歯科医師会、栄養士会、歯科衛生士会等の関係団体や配食事業者、市町介護予防部局と協働で、「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」を作成しました。

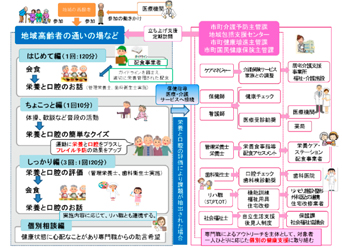

このプログラムでは、通いの場やサロンなど高齢者が集う場におけるフレイル予防・改善プログラムの実践メニューとして、フレイル予防教室「はじめて編」、「ちょこっと編」、「しっかり編」及び「個別相談編」の4パターンの例を示しています。その中で、高齢者が自らフレイル予防に取り組めるよう、<1>栄養と口腔についてクイズ形式で解説する動画の活用、<2>地域高齢者が集まり交流する通いの場において、配食事業者を活用したフレイル予防・改善食の会食と管理栄養士、歯科衛生士による栄養・健康教育の実施、<3>フレイルが疑われた場合の医療・介護サービスへの連絡体制の構築等の事業を実施しています。

これまで、市町における地域高齢者の通いの場では、健康体操など身体機能の向上を目的とした取組が中心でしたが、令和2(2020)年3月時点の調査では、県内全41市町のうち32市町が本プログラムを活用して、フレイル予防教室を実施しており、6市町が活用に向けて検討中という結果でした。

「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」の流れ

活用事例として、洲本市(すもとし)では、市内15か所の通いの場において、適切に栄養管理された配食弁当を教材に栄養状態の改善や口腔機能の向上に一体的に取り組むための「はじめて編」を実施しました。また、「フレイル予防のための自己点検表」(以下「自己点検表」という。)を用い、アセスメントした結果、訪問指導や適切な医療サービスにつながった事例もありました。さらに、ショッピングセンターなどの生活拠点の場においても、自己点検表を用いて自分のフレイル状態をチェックするなど、日常的に健康づくりを意識できる魅力的な取組に拡充されました。

令和元(2019)年度は、県内全域でより効果的なフレイル予防対策を推進するため、本プログラムの活用研修の実施や先進事例の共有に加えて、オーラルフレイル(*1)予防の体制整備に向けても検討を進めました。

*1 老化に伴う様々な口腔の状態(歯数・口腔衛生・口腔機能など)の変化に、口腔健康への関心の低下や心身の予備能力低下も重なり、口腔の脆弱性が増加し、食べる機能障害へ陥り、さらにはフレイルに影響を与え、心身の機能低下にまでつながる一連の現象及び過程

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974