第3章 地域における食育の推進

「食育ガイド」では、「「食べること」は「生きること」」とし、食べ物の生産から食卓までの「食べ物の循環」やライフステージを踏まえた「生涯にわたる食の営み」等を「食育の環(わ)」として図示。各ステージに応じた具体的な取組を提示。

「食生活指針」を具体的な行動に結び付けるものとして策定された「食事バランスガイド」について、地域における食育に関するイベント等で普及・活用。

厚生労働省では、糖尿病予防に取り組もうとする人たちを支援するための環境を整備するため、「糖尿病予防戦略事業」を実施。

内閣府を中心として、貧困の状況にある子供たちに対する食育の推進や貧困の連鎖の解消につながる、子供食堂等の活動への支援を含む官公民の連携協働プロジェクト「子供の未来応援国民運動」を推進。

厚生労働省では、子供食堂に対して、食品安全管理等の留意事項等を周知するとともに、行政・地域住民・福祉関係者・教育関係者等に対して、子供食堂の活動への協力を呼び掛け。

農林水産省では、子供食堂と連携した地域における食育が推進されるよう、ホームページにおいて関連情報を紹介。また、地域における共食のニーズの把握や生産者とのマッチングにより共食の場の提供を支援。

厚生労働省では、地域高齢者等の健康支援を推進するため、2019年度、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を活用し、高齢者やその家族、行政関係者等が、フレイル※予防に役立てることができる普及啓発ツールを作成。

※ 加齢とともに、心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態

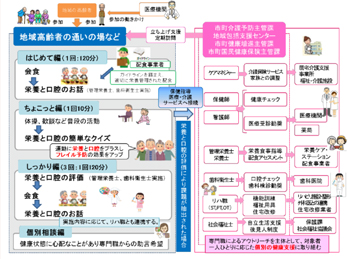

事例:地域高齢者の「通いの場」での「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」の活用

「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」の流れ

兵庫県では、兵庫県医師会等と連携し、「フレイル予防の3ヶ条」(<1>体重減少に要注意、<2>しっかりかめるお口をつくる、<3>1日3回、3つの皿をそろえて食べる)を柱とする「兵庫県版フレイル予防・改善プログラム」を作成。

高齢者が自らフレイル予防に取り組めるよう、<1>栄養と口腔についてクイズ形式で解説する動画の活用、<2>地域高齢者が集まり交流する通いの場において、配食事業者を活用したフレイル予防・改善食の会食と管理栄養士、歯科衛生士による栄養・健康教育の実施、<3>フレイルが疑われた場合の医療・介護サービスへの連絡体制の構築等の事業を実施。

福島県において「第40回全国歯科保健大会」を開催するなど、歯科口腔保健における食育を推進。また、「8020運動・口腔保健推進事業」を通じて都道府県等の取組を支援。

「スマート・ライフ・プロジェクト」

ロゴマーク

食生活改善普及運動

「プラス1皿マーク」

食生活改善普及運動

「マイナス2gマーク」

食生活改善普及運動

「withミルクマーク」

「毎日くだもの200グラム運動」

ロゴマーク

食品関連事業者等は、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として食育に取り組む。

厚生労働省では、企業・民間団体・地方公共団体と協力・連携し、「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。毎年9月の食生活改善普及運動では、野菜摂取量を350g以上にすることを目標とした「毎日プラス1皿の野菜」のほか、「おいしく減塩1日マイナス2g」、「毎日のくらしにwithミルク」に焦点を当て、全国的な運動を実施。

農林水産省では、「果樹農業振興基本方針」に基づき、生産者団体と協力し「毎日くだもの200グラム運動」による家庭や学校給食等における果物の摂取を促進。

食生活改善推進員等の食育ボランティアが、地域に根ざした食育活動を実施。

事例:地域に根付く「食による健康づくり」活動

岩手県洋野町(ひろのちょう)食生活改善推進員協議会では、「食による健康づくり」を目的とし、幼児への健康手づくりおやつの普及啓発、中学校での郷土料理づくり、地元の食材を使い、減塩・適塩などの工夫を凝らした料理教室などを主催。

「食事バランスガイド」をベースに主食・主菜・副菜・乳製品・果物の適量が一目で分かる「バランス弁当箱」を活用したレシピ集の発行やイベントなどを通して、食べすぎ防止や家庭での食事バランス確認の定着を目指す。

事例:子供食堂で食を通じた「つながり作り」と「居場所作り」

八百屋を営みながら、子供たちの学習サポートと大人の学び直しの場作りを行っていた「気まぐれ八百屋だんだん」では、子供が一人で安心して外食ができ、温かいごはんと具沢山の味噌汁をみんなで食べられる場所を地域で作ろうと、2012年から「子供食堂」を開始。

毎週木曜日、子供はワンコイン(1円でも、おもちゃの硬貨でも1枚)、大人は500円で食事が食べられる。

ひとり親家庭や高齢者の孤立を防ぐためのセーフティネット、「居場所」としての機能を併せ持つ場所として、地域の情報収集と発信を行う。

栄養ワンダーブック

公益社団法人日本栄養士会は、「栄養の日・栄養週間2019」において、「栄養を楽しむ―栄養障害の二重負荷(Double burden of malnutrition)の解決をめざす―」を統一テーマとし、様々な事業を実施。

「栄養ワンダー2019」では、国民20万人を対象に、「若年女性のやせと高齢者の低栄養、中年男性の肥満」の解決に向けたプレゼンテーション等を実施。また、栄養ワンダーブックを配布。

コラム:従業員等の健康に配慮した企業の食育推進事例集

「従業員等の健康に配慮した

企業の食育推進事例集」

農林水産省では、朝食の提供や昼食での「健康な食事(スマートミール)」提供の推進、食生活改善のための研修等従業員の食育に積極的に取り組んでいる企業にヒアリングを行い、2020年3月、事例集として取りまとめ、ホームページで公開。

従業員の食育に取り組もうとする企業の情報源になることを期待。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974