1 食生活と環境との関連

近年、日本各地のみならず世界各国で異常気象に伴う自然災害が頻発するなど、地球規模の気候変動の影響が顕在化しており、自然災害による農林漁業への被害も深刻なものとなっています。また、海洋プラスチックごみ汚染、生物多様性の損失など私たちの健全な食生活を脅かしかねない問題に直面しています。

それらの問題には私たち人間の生活が関係しており、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書第1作業部会報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。」と評価されました。IPCCが令和元(2019)年に作成した「気候変動と土地:気候変動、砂漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食料安全保障及び陸域生態系における温室効果ガスフラックスに関するIPCC特別報告書」(以下「土地関係特別報告書」という。)によると、世界の食料システム(*1)からの温室効果ガス(*2)排出量は人為起源の総排出量の21~37%を占めると推定されています。その内訳は、農業由来が10~14%、土地利用変化由来が5~14%、農地外が5~10%です(*3)。また、日本の温室効果ガス排出量を消費ベースで見ると、全体の約1割が食によるものであるという報告もあります(図表1-2-1)。

一方、土地関係特別報告書では、植物性の食品や温室効果ガス排出量の少ないシステムにおいて生産された動物性の食品を組み合わせたバランスのとれた食生活等を実践することにより、温室効果ガスを令和32(2050)年までに追加対策なし(BAU)の場合の予測(BAU(Business As Usual)予測)(*5)と比較して世界全体で7~80億トン(*6)/年緩和できる可能性があると推定されています。また、食品ロス及び廃棄の削減は、温室効果ガス排出量を削減し、食料生産に必要な土地面積の減少を通じた適応に寄与し得るとされており、食品ロス及び廃棄を削減し、食生活における選択に影響を与える政策を含む、食料システム全体にわたる政策は、より持続可能な土地利用管理、食料安全保障の強化及び低排出シナリオを可能とするとされています。

くわえて、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)が令和元(2019)年に公表した報告書では、人間活動の影響により、地球全体でかつてない規模で多量の種が絶滅の危機に瀕している、栽培植物と家畜の在来種が全世界で失われつつあり、遺伝的多様性を含む多様性の消失は、世界の食料安全保障にとって重大な脅威になる、としています。そして、食料安全保障及び生物多様性の保全と持続可能な利用の両立を促す策として、食品廃棄の防止、持続可能で健康な食品選択の促進等を挙げています。

SDGs(持続可能な開発目標)(*7)において、「目標2.飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」、「目標12.持続可能な生産消費形態を確保する」等が掲げられています。また、国民が健全な食生活を送るためには、その基盤として持続可能な環境が不可欠であり、第4次基本計画では、そうした考え方を踏まえ、「持続可能な食を支える食育の推進」を重点事項の一つとし、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育を推進することとしています。

また、令和3(2021)年5月に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」においても、持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組と環境負荷軽減のイノベーションを推進することとしており、消費段階における具体的な取組の一つとして、環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進を挙げています(コラム「みどりの食料システム戦略~食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~」参照)。これは、「食育基本法」の前文に記されている「都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。」にも通じるものです。

第4次基本計画と「みどりの食料システム戦略」とがあいまって、多面的に食育を推進することにより、持続可能な食に対する国民の理解や関心が一層高まることが期待されます。国民が、自分たちの食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを認識し、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶなど、環境に配慮して行動できるようになることは、持続可能な食料システムの構築にもつながっていくものと考えられます。

本特集では、地球環境問題に対する国民の関心や、ふだんの食生活における環境に配慮した行動の実践状況等、各種調査の結果から見えてくる課題を整理するとともに、環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費に配慮した食育に取り組んでいる事例を紹介します。

*1 土地関係特別報告書においては、「食料の生産、加工、流通、調理及び消費に関連するすべての要素(環境、人々、投入資源、プロセス、インフラ、組織など)及び活動、並びに世界レベルにおける社会経済的及び環境面の成果を含む、これらの活動の成果」と定義されている。

*2 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)など、地球温暖化の原因である可能性が極めて高いと考えられているもの

*3 農業由来は農地内の作物と家畜の活動、土地利用変化由来は農業に関連した土地利用及び土地利用変化動態、農地外は農業、林業及びその他の土地利用(AFOLU)セクターに含まれない活動起源であり、主にエネルギー(例:穀物の乾燥)、輸送(例:国際貿易)及び産業(例:無機肥料の合成)といった食料システムの一部に由来し、農業生産活動(例:温室での暖房)、生産・製造前(例:農地投入物の製造)及び生産・製造後(例:農業食品加工)の活動を含む。

*4 温室効果ガスの排出量をCO2に換算

*5 「BAU予測」とは、既に施行、立法化あるいは採択されている以上の追加対策がなされない場合の排出予測のことを指す。

*6 温室効果ガスの排出量を二酸化炭素の排出量に換算した数値

*7 平成27(2015)年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12(2030)年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットから構成される。

コラム:気候変動が食料生産に及ぼす影響

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書第2作業部会報告書では、人為起源の気候変動により、自然の気候変動の範囲を超えて、自然や人間に対して広範囲にわたる悪影響とそれに関連した損失と損害を引き起こしている、と初めて明記されました。そして、地球温暖化が進行すると、さらに多くの自然と人間のシステムが適応の限界に達することなども示されました。食料問題に関しては、極端現象の頻度と強度の増大を始めとした気候変動が、食料及び水の安全保障を脅かし、SDGsを達成するための取組を妨げていることなどが示唆されています。また、例えば、健康と食料生産に対するリスクについて、暑熱や干ばつによる食料生産の突然の損失及び暑熱による労働生産性の低下が相互に作用し、それぞれ悪化するといったことが示唆されています。

我が国においては、平成30(2018)年に施行された「気候変動適応法」(平成30年法律第50号)に基づき、令和2(2020)年12月に「気候変動影響評価報告書」が作成・公表されました。同報告書では気候変動が日本に与える影響について、7つの分野(農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活)で評価が行われました。

同報告書では、農業・林業・水産業において、気候変動は作物の生育や栽培適地の変化、病害虫・雑草の発生量や分布域の拡大、家畜の成長や繁殖、人工林の成長、水産資源の分布や生残に影響を及ぼし、食料や木材の供給や農業・林業・水産業に従事する人々の収入や生産方法に影響を及ぼすとされています。また、こうした影響は、商業、流通業、国際貿易等にも波及することから、経済活動に及ぼす影響は大きいと述べられています。現在の状況について、気温上昇や降水の時空間分布の変化等による作物の品質や収量の低下が多くの品目で生じていること、スルメイカやサンマ等の回遊性魚介類の分布域の変化と、それに伴う加工業や流通業への影響が生じていること等が報告されました。また、世界では、気候変動により主要穀物の平均収量が減少していること等が報告されており、干ばつなど異常気象による収量減少が穀物価格の高騰の一因になった事例もあるとされました。将来予測される影響としては、水稲、果菜類、秋播き小麦、暖地生産の大豆、茶などの収量の減少、ブドウの着色度の低下、家畜の成長の低下、日本周辺海域におけるマイワシ、ブリ、サンマの分布域の変化等が予測されています。また、世界全体では、コメ、小麦、大豆、トウモロコシの収量を減少させることが多数の文献を調査した研究で確認されています。

この報告書を踏まえ、令和3(2021)年10月に「気候変動適応計画」(令和3(2021)年10月22日閣議決定)が改定され、7つの基本戦略の下、関係府省庁が緊密に連携して気候変動適応を推進することとされました。また、農林水産省においては、同報告書及び「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、農林水産分野についてより具体的な適応に関する計画を定めるため、「農林水産省気候変動適応計画」を令和3(2021)年10月に改定しました。

「気候変動適応計画」には、国民の基本的役割として、気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めること、国又は地方公共団体が行う気候変動適応に関する施策への協力が挙げられています。国民がその役割を果たすことができるよう、関係者が協力して情報の収集、整理、分析を行い、分かりやすく情報発信していくことが重要です。

コラム:みどりの食料システム戦略~食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現~

我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害・地球温暖化、生産者の減少等の生産基盤の脆弱化・地域コミュニティの衰退、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした生産・消費の変化などの政策課題に直面しており、将来にわたって食料の安定供給を図るためには、災害や気候変動に強く、生産者の減少やポストコロナも見据えた農林水産行政を推進していく必要があります。

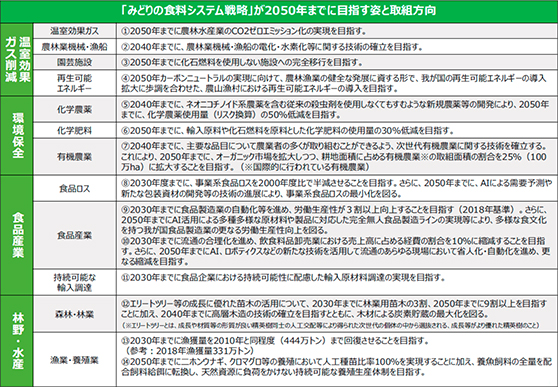

さらに、持続的な生産・消費への関心の高まりやESG投資(*1)市場の拡大に加え、諸外国でも環境や持続性等に関わる戦略を策定するなどの動きが見られます。今後、このようなSDGsや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の食料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築することが急務となっています。このため、農林水産省では、令和3(2021)年5月に、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する新たな政策方針として、「みどりの食料システム戦略」を策定しました。同戦略では、持続可能な食料システムの構築に向け、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進することとしており、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減、化学肥料の使用量を30%低減、耕地面積に占める有機農業の取組面積を25%(100万ha)に拡大、事業系食品ロスの最小化等、14の目標を掲げています。

本戦略が実践され、革新的な技術・生産体系の社会実装が進んでいくことにより、持続可能な食料システムが構築され、<1>我が国の持続的な産業基盤の構築、<2>国民の豊かな食生活、地域の雇用・所得拡大、<3>将来にわたり安心して暮らせる地球環境の継承につながることが期待されます。

*1 環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視した投資

令和32(2050)年までに目指す姿と取組方向

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974