4 食と環境の調和のための食育の推進

環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費に配慮した食育を推進するに当たって、どのような人々にどのような働き掛けを行うのが効果的か、どのような施策が有用かを考える必要があります。令和3(2021)年度に実施した「食育に関する意識調査」の結果から示唆された内容は以下のとおりです。

(1)理解を深める

環境に配慮した農林水産物・食品について、「国産のもの」を最もよく選んでいると回答した人の選択理由を見ると、「品質が良いと思うから」を挙げた人が84.5%と圧倒的に多く、次いで「健康の維持につながるから」、「生産者を応援したいから」を挙げた人が約半数いました。一方、「環境問題を解決したいから」を挙げた人は12.6%であり、回答者が環境に配慮した農林水産物・食品の選択をどのように捉えているか、曖昧な面がある可能性が示唆されました(図表1-2-12)。また、国産のものであっても化学肥料を過剰に使用している場合など、環境負荷が高い場合もあるため、どのような農林水産物・食品を選ぶことがどのように環境に配慮することにつながるのかなど、理解の醸成を図る必要があることが課題として浮き彫りになりました。

(2)興味・関心を高め、行動変容を促す

地球環境問題への関心及び環境に配慮した農林水産物・食品選択の重要性と環境に配慮した農林水産物・食品の選択との関連を見たところ、「関心がある」、重要性について「とてもそう思う」と回答した人のうち、それぞれ80.2%、85.9%が「選んでいる」(「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」)と回答しており、関心がある人又は重要であると思っている人ほど環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいました。一方、「関心がある」と回答した人のうち、18.8%が「選んでいない」(「あまり選んでいない」又は「まったく選んでいない」)と回答、重要性について「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した人のうち、それぞれ12.8%、29.2%が「選んでいない」と回答するなど、関心があったり重要であると思ったりしていても行動を実践できていない人が一定数見られました(図表1-2-13)。

環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」と回答した人に、選ぶようになったきっかけを尋ねたところ、「出版物やテレビ、ウェブサイト等のメディアで知ったこと」が32.2%と最も多く、次いで「食べてみて美味しさに気付いたこと」、「親等から家庭で教わったこと」でした(図表1-2-14)。

一方、「あまり選んでいない」又は「まったく選んでいない」と回答した人に、選んでいない理由を尋ねたところ、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」を挙げた人が55.6%と最も多く、次いで「本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわからない」、「価格が高い」でした(図表1-2-15)。また、そのうち、最も当てはまる理由を一つ選んでもらったところ、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」と回答した人が最も多く、次いで、「価格が高い」、「本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわからない」でした。

地球環境問題に関心のある人や環境に配慮した農林水産物・食品の選択を重要であると思っている人ほど環境に配慮した農林水産物・食品を選択している人が多く、環境に配慮した農林水産物や食品を選択する人を増やすためには、関心を高めたり、重要性を伝えたりしていく必要があります。一方、関心があったり重要と思ったりしても行動を実践していない人がいるため、そうした人の行動変容を促すアプローチも重要といえます。選択しない理由として、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」、「本当に環境に配慮した農林水産物・食品かわからない」を挙げた人が多かったことから、どのような農林水産物・食品が環境に配慮したものなのか、人々が判断するための信頼できる情報を提供していく必要があり、認証マークも活用しながら、一層の普及啓発を図っていく必要があります。また、選ぶようになったきっかけとして、「食べてみて美味しさに気付いたこと」と回答した人が多かったことから、実際に食べてもらい、その良さを知ってもらうといった工夫も重要といえます。

一人でも多くの人に食と環境の調和に興味・関心を持ってもらい、環境に配慮した食生活を実践してもらえるよう、関係省庁において様々な取組がなされています。例えば農林水産省が消費者庁、環境省と連携して「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」を立ち上げた(コラム「食と農林水産業のサステナビリティを考える~あふの環(わ)2030プロジェクトをはじめとした持続可能な生産・消費の推進~」参照)ほか、環境省では、令和3(2021)年8月にサステナブルで健康な食生活の選択肢を紹介する冊子「サステナブルで健康な食生活の提案」を作成・公表しました(コラム「サステナブルで健康な食生活の提案」参照)。また、食品ロスの削減に向けても関係省庁等において様々な取組を行っています(第2部第5章第2節3「食品ロス削減に向けた国民運動の展開」参照)。今後も関係者が連携し、積極的な取組を推進していくことが期待されます。

(3)環境面、栄養面双方からのアプローチ

環境に配慮した農林水産物・食品の選択と栄養バランスに配慮した食事(主食・主菜・副菜を組み合わせた食事)の摂取頻度との関連を見たところ、環境に配慮した農林水産物・食品を「いつも選んでいる」と回答した人は他に比べ、栄養バランスに配慮した食事を「ほぼ毎日」食べていると回答した人が多く60.2%を占めました。一方、「まったく選んでいない」と回答した人のうち、「ほとんどない」と回答した人は47.3%と約半数を占めました(図表1-2-16)。

環境面に配慮した行動と栄養面に配慮した行動に関連が見られたことは、栄養バランス、環境を切り口とした食育の推進によって、双方に配慮した食生活を営む力を身に付ける相乗効果の可能性を示唆するものと考えられます。

我が国の「食生活指針」は、食料生産・流通から食卓、健康へと幅広く食生活全体を視野に入れて作成されていることが大きな特徴であり、「食事を楽しみましょう。」、「適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を。」、「主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」や「食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。」等が指針の項目に含まれています。「食事バランスガイド」は、「食生活指針」を具体的な行動に結び付けるためのツールとして、「何をどれだけ食べたらよいか」を考える際の参考となるように、食事の望ましい組合せやおおよその量をイラストで分かりやすく示しています。農林水産省では令和3(2021)年度、「食事バランスガイド」に加えて、持続可能な環境のために「何を選べばよいか」、「どのような点を考慮して選べばよいか」等を考える際の参考となる情報を提供することを目指して検討を行いました。

人間の健康と地球の健康(豊かな地球環境の維持)の双方を維持できるよう、環境面と栄養面に配慮した包括的な視野を持って食育を推進することが求められています。

コラム:食と農林水産業のサステナビリティを考える~あふの環(わ)2030プロジェクトをはじめとした持続可能な生産・消費の推進~

「あふの環(わ)プロジェクト」ポスター

農林水産省では、消費者庁、環境省と連携して、令和2(2020)年6月に「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」(以下「あふの環(わ)プロジェクト」という。)を立ち上げました。「あふ」とは、食と農林水産業(Agriculture, Forestry, Fisheries and Food)の頭文字を取ったものであり、古語では、会ふ(出会う)、和ふ(混ぜ合わせる)、饗ふ(食事のもてなしをする)といった意味があります。生産側と消費側それぞれの取組を促進し、互いに意識・行動を変えていくことで、新たな市場を創ることを目指しています。

「あふの環(わ)プロジェクト」では、勉強会や交流会のほか、参加メンバーが一斉に食と農林水産業のサステナビリティに関する情報発信を実施する「サステナウィーク」、全国各地の食や農林水産業に関わる持続可能な取組を分かりやすく伝える動画を表彰する「サステナアワード」等を行っています。本プロジェクトには、令和4(2022)年3月末現在で150社・団体が参画しています。

また、持続可能な生産・消費の推進のため、農林水産省と消費者庁が連携して、令和4(2022)年3月に「日経SDGsフォーラムシンポジウム」を実施しました。「サステナアワード2021伝えたい日本の“サステナブル”」で農林水産大臣賞、消費者庁長官賞を受賞した団体の代表者による講演のほか、持続可能な取組を行う企業の代表らによるパネルディスカッションを行いました。

これらの取組を通じて生産から消費までのサプライチェーン全体での行動変容を促していきます。

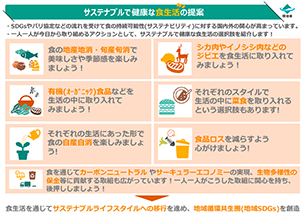

コラム:サステナブルで健康な食生活の提案

環境省は、SDGsやパリ協定などの流れを受けて食の持続可能性(サステナビリティ)に対する国内外の関心が高まっていることを踏まえ、令和3(2021)年8月に、一人一人が日々の生活の中で取り組めるよう、サステナブルで健康な食生活の選択肢を紹介する冊子「サステナブルで健康な食生活の提案」を作成・公表しました。地域の旬の食材を楽しむこと、有機(オーガニック)食品やジビエ、菜食などを一人一人のスタイルで生活の中に取り入れること、食品ロスを減らすことなど7つのテーマを取り上げています。地域の旬の食材を楽しむこと(地産地消・旬産旬消)は、生産・輸送・保存に掛かるエネルギーを低く抑えることにつながる可能性があり、また健康や地域活性化、食料安全保障など他のメリットもあることを、関連するデータとともに、分かりやすく紹介しています。

環境省では、食品関連企業等とサステナブルで健康な食生活に関する意見交換会を開催するとともに、ポイント制度やナッジなどを活用した行動変容を促す仕組みの検討、情報・取組の見える化の促進などにより、食生活を通じた「サステナブルライフスタイル」への移行を進め、地球循環共生圏(地域SDGs)(*1)の創造を目指しています。

*1 「地球循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方

サステナブルで健康な食生活の提案(環境省)

URL:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/sustainable-syoku/mat01-1.pdf(外部リンク)

事例:大人が楽しんで学べる体験型イベント「SUSTABLE(サステーブル)」~作り手、使い手、食べ手をつなぐ~

三菱地所株式会社(東京都)

三菱地所株式会社は、東京駅周辺の大丸有(だいまるゆう)(大手町(おおてまち)、丸(まる)の内(うち)、有楽町(ゆうらくちょう)地区)ならではの街づくりの観点から「大人の食育」をテーマとして「食育丸の内」の活動を平成20(2008)年から行ってきました。令和2(2020)年までの間に、イベント開催回数は230回以上、参加者は延べ50万人を超え、産地(生産者)、レストラン(シェフ)、消費者をつなぐ様々な試みを行ってきました。その取組は、東日本大震災の復興支援、シェフの技術革新、働く女性を始めとする人々の心身の健康と未来、環境やサステナビリティ(持続可能性)といったテーマに波及するようになってきました。そして、令和2(2020)年の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を契機として、改めて「食とは生きることに向き合う経験」であるとの考え方に立ち返り、生産者、シェフ、消費者を含む、一人一人の本来的な幸せと成長に向き合える場づくりを「食」を通じ、リード、伴走していきたいとの思いを形にするために、プロジェクト名を「EAT&LEAD(イートアンドリード)」として令和3(2021)年に新たにスタートしました。

「EAT&LEAD」では、3つのアクションとして、アクション1「ひとりひとりの<食の感受性>を高める」、アクション2「ひとりひとりの<食の消費について考える力>を高める」、アクション3「ひとりひとりの<応援と成長のサイクルの循環>への意識を高める(*1)」を掲げています。

令和3(2021)年は、「EAT&LEAD」と大丸有SDGsACT5実行委員会(*2)との共催で、「食従事者(*3)と消費者をつなぎ、未来の食卓に変化を起こす」ことを狙いとして、持続可能性に配慮した食材「サステナブル・フード」について実際に食べ、体感しながら学ぶイベント「SUSTABLE(サステーブル)~未来を変えるひとくち~」を計6回開催しました。10月4日に開催された第2回では、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会会長から水産資源の持続可能な供給を守ることの重要性や、環境や生態系の保全に配慮した漁業・養殖の認証制度である「MEL認証」の話を、また、東町(あずまちょう)漁業協同組合組合長から日本で初めて「MEL認証」を取得したブリの安全性や美味しさ等の魅力を聞いた後、シェフが作ったブリをメインの食材とした軽食を食べました。さらに、認証の仕掛人、漁業者、シェフによる、海と水産物の持続的利用やこれからの水産業についての意見交換を通して、参加者が自ら行動を変えることで、未来の食・環境を守ることができることを学びました。参加者からは、いずれの回でも高い関心と反響が寄せられており、例えば、「自分事にしづらい環境に関する話題なども、実際の食材が調理され美味しくいただけることで身近に感じることができた。」などの声が寄せられました。

大丸有という「街」があることを強みとし、「食と持続可能性」というテーマについて、より多くの人に体感してもらい、他人事ではなく自分事にしてもらえるよう、消費者と食従事者が共に学ぶ機会を提供し、食を通じ社会課題やその解決策を見出すきっかけとし、共に考えていく場を大切にしていきたいと考えています。

*1 食従事者と消費者が、互いの垣根を超えて知り合い、対話する機会を作ることで、“共感”と“共鳴”を生み出し、ひとりひとりが真に応援したい物や事にお金を遣い、共に支え合い成長していくサイクルを循環させること

*2 大丸有(大手町、丸の内、有楽町地区)を起点として、大丸有内外の企業・団体が連携し、SDGs達成に向けた活動を推進するプロジェクト

*3 生産者、企業、シェフ等

事例:有機米を導入した学校給食や有機米作りを通して学ぶ、農業と食と地域社会と、生物多様性との関わり

千葉県いすみ市

いすみ市は房総半島南部に位置する農林水産業が盛んな地域で、複雑に蛇行する夷隅川(いすみがわ)中流域の砂泥地は、川と丘陵地から供給される養分を蓄え、良質な米作りに適した田園地帯となっています。いすみ市は、「環境創造型農業」の推進及び自然環境の保全・再生を通じた地域活性化推進のため、平成24(2012)年に農業関係団体や自然環境保全・生物多様性関係の団体など22団体からなる「自然と共生する里づくり協議会」を立ち上げ、その後、平成27(2015)年には「いすみ生物多様性戦略」を策定しました。里山里海の自然資源の保全・再生を土台とし、その上に農林漁業の振興と生物多様性教育及び食農教育の推進の2つをまちづくりの大きな柱として位置付けています。

平成25(2013)年には、行政のイニシアチブにより市を挙げての有機稲作がスタートするなど、名産の米作りでも大きな転換が図られました。その後、平成27(2015)年に学校給食への地元産の有機米の導入が始まり、平成29(2017)年10月には市立の小・中学校給食の全量有機米化を達成しました。それに伴い追加的に生ずる費用は市が負担する形で支援しています。また、有機米の生産・供給を広げるだけでなく、有機米の価値を地域に浸透させたい、理解者(ファン)を増やし、有機米産業を下支えしたいといういすみ市農林課の思いに共感した民間の野生生物研究所とNPO法人いすみライフスタイル研究所の協力を得て、平成28(2016)年から、栄養教育と農業体験と環境学習(有機稲作体験や田んぼの生き物調査など)を一体化させた「教育ファーム」の授業が小学校5年生の「総合的な学習の時間」で実施されています。児童が学校給食で食べている有機米を題材に、生物多様性を支える共生の概念や、農業が里山の生物多様性を保障し、同時に生物多様性が農業を保障していること、里山の歴史と現代に至るまでの変化、近代農業がもたらした正の影響と負の影響、自然と共生する環境保全型農業が注目されている理由などを学びます。

令和2(2020)年3月には、「教育ファーム」の授業で活用できるよう「いすみの田んぼと里山と生物多様性」が発行されました。田んぼが持つ多面的機能や環境の大切さについて児童が体験を通して学ぶことができるよう、児童自身に考えてもらう問題提起型の内容となっています。さらに、教育ファームに関わった小学校の先生等によって「100年変わらないもの探し」というプログラムが作成されました。100年前から変わらず自分たちが住む地域に残っているものについて考え(探しに行き)、なぜ残っているかその理由について意見を出し合い、その上で100年後に残っていてほしいものが何かについて考えるものです。100年前のことを考えることは自ずと100年後にどうしたいかを考えることにつながり、地域の農業をどうしていきたいかにも関わります。今後も「教育ファーム」の取組を広げるとともに、内容の拡充を図っていきます。

事例:大谷川(だいやがわ)のイワナを増やそう!~子供たちと考える持続可能な川作り~

日光市(にっこうし)立清滝(きよたき)小学校、鬼怒川(きぬがわ)漁業協同組合日光(にっこう)支部、

国立研究開発法人水産研究・教育機構(栃木県)

栃木県日光市を流れる大谷川には、イワナが生息していますが、ごみの投棄や河川工事による生息環境の悪化や、魚を捕食する鳥や外来魚の増加、釣り人による乱獲等が原因で、その数は近年、大きく減少しています。鬼怒川漁業協同組合日光支部及び国立研究開発法人水産研究・教育機構は、こうした現状を地元の子供たちに知ってもらい、どうすればイワナが数多く生息する川を作り、未来に残していくことができるのか、日光市立清滝小学校の児童たちと一緒に考える授業を令和元(2019)年から実施してきました。

令和3(2021)年10月に大谷川で実施した、清滝小学校の全校児童約30名が参加した授業では、日光市の地域おこし協力隊(*1)の協力の下、イワナが減少した原因を学び、イワナを増やすための活動を行いました。川の周りのごみ拾いや、鳥から身を守ることができる魚の隠れ家作り、学校で育てたイワナの稚魚の放流等、様々な活動を通じ、イワナを増やすためには何ができるか、大谷川にどんな川になってほしいかを考えました。活動のうちごみ拾いは、3、4年生が提案したもので、児童たちの自発的な行動が見られたほか、授業の最後に行った「大谷川には、どんな川になってほしいですか?」という質問には、全員が「いつでも魚にあえる川」と答えました。

こうした子供たちの思いを受け、大谷川を、子供たちがいつでもイワナに会える川にできるよう、そして未来に残していける持続可能な川にできるよう、今後も授業を続けていきたいと考えています。

*1 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に移住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組(総務省:地域おこし協力隊https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html(外部リンク))

事例:「エシカル消費自主宣言」~生徒の活動から地域に広がるエシカル消費~

徳島県立吉野川(よしのがわ)高等学校(徳島県)

徳島県立吉野川高校は、徳島県立阿波(あわ)農業高等学校と徳島県立鴨島(かもじま)商業高等学校が統合し、平成24(2012)年に開校した県内唯一の農業系と商業系の学科を併設した学校です。徳島県では「エシカル消費(*1)」の推進に力を入れており、全ての県立高校に、エシカル消費を研究・実践する組織であるエシカルクラブが設立されています。本校はそのリーディングスクールと位置付けられており、平成29(2017)年に「エシカル消費自主宣言」を行いました。全ての授業でエシカルの要素を取り入れており、例えば英語ではエシカルに関連する文献を読んだり、数学ではエシカルに関わる統計を用いて分析を行ったりしています。また、エシカルクラブでは、食ビジネス科を中心に、生徒会、農業クラブ、家庭クラブ、部活動、各種委員会と連携し、校内にとどまらず地域への貢献を含め、「食」を起点とした多様な活動を展開しています。

食ビジネス科の生徒が運営している校内のスクールカフェは、農業科学科の生徒や地域の農家が生産した農産物の規格外品等を学内で加工したスイーツやジャム、エシカルコーヒーなどを提供しています。提供の際には、顧客に対し、事前にストローやミルク等が必要であるかの確認や、食べきれる量にするなど、必要量のみの提供となるよう心掛けるとともに、地域住民を含む来店者(*2)に対し、生産者の情報や規格外品を利用していることなどを伝え、地産地消や食品ロスについて考えてもらうきっかけも提供しています。また、提供している商品や原材料の情報、取得している認証、関連するSDGsの目標(*3)等を記載した「本日のSDGs」というチラシを作成し、周知を行っています。

本校では、校内にある農産物直売所「アグリ吉野川」で、生産した農産物や加工品等の販売を行ってきました。一方、地域の商店の閉店が相次ぎ、「シャッター商店街」となっていたことから、生徒が自ら自治体や町内会にかけあい、空き店舗を借りて農産物直売所「鴨島駅前にぎわいづくり」を開設しました。ここでは、レジ袋削減に取り組んでおり、家庭で不要になった紙袋を回収して、レジでエコバックを持参していない来店者に渡し、次回もこの紙袋を持ってきてもらうように促す「紙バックカムバック大作戦」を展開しています。この活動の影響もあり、エコバックを持参する来店者が増えました。

これらの活動は生徒が自ら考えて取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で活動が一部縮小されていますが、今後も農と食と地域活性化を絡めた様々な取組を行っていきたいと考えています。

*1 エシカル消費については、【特集】3参照

*2 令和4(2022)年3月現在、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から地域住民の来店は中断している。

*3 エシカル消費は、SDGsの17ある目標のうち、「目標12.持続可能な生産消費形態を確保する」と特に関連している。

事例:「さっぽろ学校給食フードリサイクル」~多様な主体の連携・協働で食育・環境教育指導を展開~

北海道札幌市(さっぽろし)

札幌市では平成18(2006)年度から、教育委員会、環境局環境事業部、経済観光局農政部が連携し、各部局の関係団体である一般財団法人札幌市環境事業公社、株式会社ばんけいリサイクルセンター、札幌市農業協同組合との協働で「さっぽろ学校給食フードリサイクル」に取り組んでいます。学校給食の調理過程で発生する調理くずや食べ残し等の生ごみを堆肥化した後、その堆肥(以下「フードリサイクル堆肥」という。)を活用して野菜等を栽培し、学校給食の食材として用いるなどの取組を行っています。

市内300校の小・中学校・中等教育学校・特別支援学校(以下本事例において「小・中学校等」という。)の全校でフードリサイクル堆肥を活用して生産したレタス、玉ねぎ、とうもろこし、かぼちゃなどの食材を学校給食で用いているほか、そのうち、生ごみの回収を実施する学校は297校(回収可能な学校全校)、フードリサイクル堆肥を用いた栽培活動を実施する学校は206校に上り(令和3(2021)年度時点)、本取組に参加する学校は年々増加しています。

また、フードリサイクル堆肥やこれを用いて栽培された食材、本取組に関する啓発資材(ポスター、DVD等)を市内の小・中学校等に配布して、食育・環境教育の充実を図っており、小学校1年生から中学校3年生まで、発達段階に合わせた指導を実施しています。例えば、小学校低学年の生活科でフードリサイクル堆肥を活用した栽培・観察や栄養教諭による食材に含まれる栄養素の話や調理員への感謝の気持ちを育む指導を行っているほか、中・高学年の総合的な学習の時間でSDGsの「目標2.飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」と関連付け、食料の安定確保の観点から見たフードリサイクルに関する学習を、また、高学年の家庭科でフードリサイクル堆肥を活用して栽培した野菜等を用いた調理実習を行っており、さらに、中学校の総合的な学習の時間で環境問題に関する学習を行うなどしています。

本取組の成果も現れており、令和2(2020)年度に市内の小・中学校等を対象に実施した調査によると、本取組への興味関心の高まりが見られたとする学校は67.4%、本取組の仕組みの理解が進んだとする学校は60.5%、地産地消への関心の高まりが見られたとする学校は47.1%、給食残量が減少したと回答した学校は31.4%でした。また、過去に実施した保護者向けのアンケートでは、「授業についての会話をした」、「子供の行動に変容があった(食べ残しやごみの分別に気を付けるなど)」、「家族の行動に変容があった(食べ残しやごみの分別に気を付けるなど)」との回答が多くあり、授業後に家庭にも取組の効果が広がっていることが分かりました。

現在、学校給食で提供しているレタスやとうもろこしは、天候によって提供量が左右されやすく、予定どおりに給食の食材として提供できず、さらには、それらを教材にした指導ができなくなることがありました。そのため、天候に左右されず、提供量が確保できる作物の種類を増やすことが課題です。引き続き、各主体が連携・協働して本取組の一層の推進を図っていきます。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974