3 環境に配慮した食生活に対する国民の考え方や実践の状況

第4次基本計画では、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の推進に関連する目標として、「食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす」ことや「環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす」こと等を設定しています。令和3(2021)年度「食育に関する意識調査(*1)」等で明らかになった、国民の考え方や実践の状況は以下のとおりです。

*1 全国20歳以上を対象に、令和3(2021)年11月から12月に、郵送及びインターネットを用いた自記式で実施

(1)「食品ロスの削減」に係る国民の考え方や実践の状況

食品ロス問題を放置すると、大量の食べ物が無駄になるだけでなく、環境の悪化や将来的な人口増加による食料危機にも適切に対応できないことが危惧されます。我が国では、食料及び飼料等の生産資材の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品ロスが、令和元(2019)年度の推計で570万トン発生しています。食品ロス量は年々減少傾向にありますが、令和2(2020)年の国連世界食糧計画(WFP(*2))による食料配布量(約420万トン)を上回っています。内訳は、事業系で309万トン、家庭系で261万トンとなっており、事業者の取組だけでなく、家庭での取組も重要であることが分かります(図表1-2-4、1-2-5)。

*2 United Nations World Food Programmeの略

令和12(2030)年までに飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進するというSDGsの目標を達成するために、食品ロスの削減は、国際的にも重要な課題です。国民一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要性について認識を深め、自ら主体的に取り組むことが不可欠であり、第3次基本計画から、食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を80%以上とすることを目標としています。

消費者庁では毎年、「消費者の意識に関する調査-食品ロスの認知度と取組状況等に関する調査-(*3)」を実施しています。令和3(2021)年度調査によると、食品ロス問題について、「知っている」(「よく知っている」又は「ある程度知っている」)と回答した人が80.9%であり、年齢階級別で最も多かったのは70歳以上でした(図表1-2-6)。また、食品ロス削減のために何らかの行動をしている人の割合は78.3%であり、令和7(2025)年度の目標値(80%以上)には達していないものの、平成26(2014)年度に比べ10ポイント以上増加しています(第3部「食育推進施策の目標と現状に関する評価」参照)。

食品ロスを減らすための取組については、「残さずに食べる」を挙げた人が69.3%と最も多く、次いで、「「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する」、「冷凍保存を活用する」、「料理を作り過ぎない」でした(図表1-2-7)。

*3 全国の18歳以上を対象に、インターネット調査で実施

令和元(2019)年度調査によると、食生活の中で「もったいない」を意識した場面としては、「期限切れ等で食べずに捨ててしまうとき」を挙げた人が最も多く53.0%でした。また、「レストラン等で他人の食べ残したものを見たとき」を挙げた人が49.2%であった一方、「自分又は自分の家族等が食べ残したものを見たとき」を挙げた人は37.5%と10ポイント以上の差がありました(図表1-2-8)。我が国には「人のふり見て我がふり直せ」ということわざもありますが、「もったいない」を「我が事」化できる人が増えるよう、また、様々な取組の実践を促すよう、一層の普及啓発が必要です。

事例:地方公共団体における食品ロス削減の取組

長野県松本市(まつもとし)

長野県は、SDGsの「目標12.持続可能な生産消費形態を確保する」を意識して、「新しい生活様式」の実践下においてもプラスチックごみや食品ロスなどの廃棄物の発生抑制に努めるとともに、持続可能な資源への転換等を進めています。環境省が実施する「一般廃棄物処理事業実態調査(令和元年度)」によると、1人1日当たりのごみ総排出量が816g/人日で、6年連続で全国最少の都道府県となっており(全国平均は918g/人日)、令和7(2025)年度には790gとすることを目指して、様々な取組を行っています。

例えば長野県松本市では、ごみの減量と食育の推進の観点から「もったいない」をキーワードとして、あらゆる世代に対して、家庭や外食時など様々な場面で食品ロスを減らす取組を推進しています。

外食時と家庭での取組として、「残さず食べよう! 30・10(さんまるいちまる)運動」を展開しています。外食時は、宴会時の食べ残しを減らすため、「まず適量を注文し、乾杯後の30分間とお開き前の10分間は、自分の席について料理を楽しむ」ことを推奨するものです。家庭では、毎月30日を冷蔵庫の賞味期限・消費期限の近いものや野菜・肉等の傷みやすいものを積極的に活用し、冷蔵庫の中をきれいにする「冷蔵庫クリーンアップデー」、毎月10日をふだん捨ててしまいがちな野菜の茎や皮などもまるごと余すところなく使って料理したり、冷蔵庫に余りがちな料理や食材をリメイクしたりする「もったいないクッキングデー」とし、取組を推進するものです。

また、子供に対する取組として、市内の保育所・幼稚園の年長児と小学校の3年生を対象に、食べ物を作ってくれた人への感謝の心を育むとともに、資源の大切さを忘れないよう、食品ロス削減のための環境教育を実施しています。また、環境教育の内容を日頃から振り返ることができるよう、食品ロスをテーマとした紙芝居・絵本を作成し、活用しています。

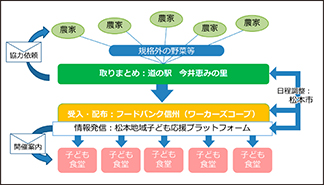

フレッシュフードシェア事業の流れ

さらに、食品関連事業者と連携した取組として、「フレッシュフードシェア事業」を実施しています。これは、食品ロス削減と子供の居場所づくり事業への支援を目的とし、規格外等の理由で市場に出回らない生鮮食品等を事業者から提供してもらい、子供食堂等に提供する事業です。令和3(2021)年度は、延べ23回実施し、寄附された食品は、全量を子供食堂等に提供しました。野菜等(計2,156kg)のほか、市民、事業者等から卵、鶏肉、菓子、調味料等もいただき、活用しています。

(2)「環境に配慮した農林水産物・食品の選択」に係る国民の考え方や実践の状況

第4次基本計画では、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立つことを認識し、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶことは、環境への負荷を減らし、持続可能な食料システムの構築につながることから、環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を75%以上とすることを新たに目標として設定しました。第4次基本計画においては、環境に配慮した農林水産物・食品の例として、化学農薬や化学肥料の使用を避けることを基本とした有機農産物・食品、輸入に伴う輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制される国産飼料を活用した畜産物、過剰包装でなくごみが少ない商品を挙げています。

令和3(2021)年度に農林水産省が実施した「食育に関する意識調査」によると、環境に配慮した農林水産物・食品(*4)の選択の重要性(大切だと思うか)について、「とてもそう思う」又は「そう思う」と回答した人が87.5%と大半を占めました(図表1-2-9)。

*4 「食育に関する意識調査」においては、「環境に配慮した農林水産物・食品とは、農薬や化学肥料に頼らず生産された有機農産物や、過剰包装でなくごみが少ない商品など、環境への負荷をなるべく低減した農林水産物・食品のことです。」という説明を加えている。

また、環境に配慮した農林水産物・食品の選択については、14.5%が「いつも選んでいる」、54.8%が「時々選んでいる」と回答した一方、25.4%が「あまり選んでいない」と回答しました。また、60歳以上は他の世代に比べ、「選んでいる」(「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」)と回答した人が多くいました(図表1-2-10)。「いつも選んでいる」又は「時々選んでいる」と回答した人に、どのような農林水産物・食品を選んでいるか尋ねたところ、「国産のもの」を挙げた人が85.1%と最も多く、次いで「近隣の地域で生産・加工されたもの」、「小分け商品等食べ切れる量のもの」でした(図表1-2-11)。そのうち、最もよく選んでいるものを一つ選んでもらったところ、「国産のもの」が最も多く半数を占めました。

コラム:有機農産物・食品、エシカル消費、フードテックに係る国民の考え方や実践の状況

第4次基本計画では、環境と調和のとれた食料生産とその消費に配慮した食育の推進として、生物多様性の保全に効果の高い食料の生産方法や資源管理等に関する国民の理解と関心の増進のための普及啓発、持続可能な食料システムにつながるエシカル消費(人や社会、環境に配慮した消費行動)の推進、多様化する消費者の価値観に対応したフードテック(食に関する最先端技術)への理解醸成等に取り組むこととしています。そのうち、各種調査で明らかになった、有機農産物・食品、エシカル消費、フードテックに係る国民の考え方や実践状況は以下のとおりです。

〇有機農産物・食品

有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業のことで、有機農業に取り組んでいる水田では、生物多様性保全効果が高いという報告があります。農林水産省が平成29(2017)年度に実施した「平成29年度有機食品マーケットに関する調査(*1)」によると、有機食品を「ほとんど利用(購入・外食)していない」と回答した人が半数以上を占めましたが、週に1回以上利用していると回答した人も17.5%いました(図表1)。また、令和元(2019)年度に、過去1年間に有機食品(オーガニック食品)を飲食した人を対象に実施した「有機食品等の消費状況に関する意向調査(*2)」によると、オーガニック食品を飲食している頻度は、「月に1回未満」と回答した人が34.0%と最も多く、次いで「月に2~3回程度」、「週に1回程度」でした(図表2)。また、オーガニック食品を初めて飲食したきっかけは、「自分や家族が病気にならないため」と回答した人が22.6%と最も多く、次いで「広告やメニュー等を見て興味を持ったため」、「家族が購入したため」でした。一方、「環境を守るため」と回答した人は7.6%と少ない傾向でした(図表3)。有機農産物・食品を選択することと環境との関わりを意識している人が少ない中、「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、食と環境の調和の観点から消費者の行動変容を促し、有機農産物・食品の理解と関心を高めていくことも重要といえ、農林水産省では、有機農業を地域で支える取組事例の共有や消費者を含む関係者への周知を行うとともに、地域の食育関係者が行う環境に配慮した農林水産物・食品の理解向上のための取組を支援するなど、有機農業に関して消費者の理解や関心を増進する機会を増やすよう努めています。

*1 16歳以上(調査会社のアンケートモニター)を対象に、平成30(2018)年1月にウェブアンケートを実施

*2 過去1年間に有機食品(オーガニック食品)を飲食した全国の20歳以上の者を対象とし、令和元(2019)年8月から9月にかけて実施。本調査における「オーガニック食品」とは、商品名に「オーガニック」や「有機」と称する農畜水産物や加工品であり、有機JASマークや海外のオーガニック認証(ユーロリーフ、USDAオーガニック等)マークが添付されているもの

〇エシカル消費

エシカル消費とは、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動のことです。具体的には、障がい者支援につながる農林水産物・食品、フェアトレードや寄附付きの食品、有機食品やエコラベルのついた水産物等の環境に配慮した農林水産物・食品、被災地産品等を購入することや、地産地消を実践するといった消費活動を行うことです。

消費者庁が令和元(2019)年度に実施した「「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査(*3)」によると、エシカル消費について59.1%が「興味がある」(「非常に興味がある」又は「ある程度興味がある」)と回答し、平成28(2016)年度に実施した調査の結果と比べ、増加しました(図表4)。また、イメージについて、「これからの時代に必要」を挙げた人が51.8%と平成28(2016)年度に比べて大幅に増加し、「よく分からない」を挙げた人は24.4%と半減しました(図表5)。

*3 全国16~65歳の一般消費者(調査会社の登録モニター)を対象にしたインターネット調査

また、通常の商品・サービス(食料品)より1~10%の割高であれば購入すると回答した人が73.1%を占め、平成28(2016)年度に実施した調査の結果と比べ大幅に増加し、エシカル消費に積極的な人が増加傾向にあることが示唆されました(図表6)。一方、エシカル消費につながる商品・サービス(食料品)の購入状況について、38.2%が「あまり購入していない」又は「購入していない」と回答しており、行動まで至っていない人もいることがうかがえました(図表7)。エシカル消費に関連するマークの認知状況のうち、「エコマーク」は80.5%が「知っている」と回答したのに対し、食に関する認証マークについては「オーガニック」が39.3%、「フェアトレード」が14.4%、「MSC(海のエコラベル)」が5.1%という状況でした(図表8)。「食育に関する意識調査」では、環境に配慮した農林水産物・食品を選んでいない理由として、「どれが環境に配慮した農林水産物・食品か判断する情報がない」と回答した人が最も多く(【特集】4(2)参照)、その一因として、マークの認知状況が低いことが考えられるため、マークを活用した普及啓発等、エシカル消費を実践する人が増えるよう一層の働き掛けが重要といえます。

〇フードテック

世界的に健康志向や環境志向等、食に求める消費者の価値観が多様化していること等を背景に、生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルであるフードテック(*4)への関心が高まっています。農林水産省では、食・農林水産業の発展や食料安全保障の強化に資するフードテック等の新興技術について、協調領域の課題解決や新市場開拓を促進するため、令和2(2020)年10月に産学官連携による「フードテック官民協議会」を立ち上げました。

農林水産省では、令和32(2050)年の市場規模を算出するための資料を得ることを目的として、令和2(2020)年12月にアンケート調査(*5)を実施しました。令和32(2050)年頃に普及・活用が期待されるフードテック食材について食べたいと思うかという質問に対し、「植物性のタンパク質から作られた大豆ミートなどの代替肉」は、「積極的に食べたいと思う」又は「少しは食べたいと思う」と回答した人が55.6%と半数以上を占めました(図表9)。また、将来的な普及・活用が見込まれるフードテック調理器具・サービスのうち、「長期間食材・食品の美味しさを変化させずに保存できる特殊冷凍技術」については、「積極的に活用したいと思う」又は「少しは活用したいと思う」と回答した人が64.0%を占めました(図表10)。

こうした動きに対応し、例えば、植物性のタンパク質から作られた大豆ミートなどの代替肉が本物の畜産物と誤認されることのないよう、表示の適正化を図ることにより消費者の適切な商品選択を確保しつつ、関連する事業者を支援していくことが重要といえます。また、我が国の畜産業は日本の農業産出額の約4割を占め、畜産から生じる堆肥から農産物や飼料を生産することにより、飼料、家畜、堆肥という循環を形成する等といった役割は、今後より一層重要になると考えられます。そのため、畜産業についても、需要に応じた生産を推進しつつ、将来にわたり持続的なものとなるよう、畜産業の果たしている役割について消費者に分かりやすく発信していくことが重要です。

*4 我が国においては、大豆ミートや、健康・栄養に配慮した食品、人手不足に対応する調理ロボット、昆虫を活用した環境負荷の低減に資する飼料・肥料の生産等の分野で、スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を実施している。

*5 委託事業として、株式会社三菱総合研究所が実施。同社が保有するアンケートパネルである「生活者市場予測システム」のサンプルのうち、令和2(2020)年時点で20代~40代前半の年齢層(令和32(2050)年時点では、50代~70代前半にあたる層)の男女1,000名が対象

コラム:認証マーク~環境に配慮した農林水産物・食品の判断材料~

認証マークとは、国や第三者機関が基準(安全性や品質など)を設け、その基準に適合しているかを審査の上、認められた商品に付けられるものです。生産から廃棄にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に付けられる「エコマーク」や、一般消費者の目に触れにくい商品の流通過程において、環境に優しい貨物鉄道を利用して運ばれている商品や、積極的に環境に優しい鉄道貨物輸送に取り組んでいる企業を知ってもらうための「エコレールマーク」等がその例です。農林水産物・食品を購入するときに、どれが環境に配慮した方法により生産等された農林水産物か、また、どれがそのような農林水産物を利用した食品かを判断する材料となる認証マークもあります。例えば化学農薬や化学肥料などに頼らず自然界の力で生産された食品を表す「有機JASマーク」、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物を表す「水産エコラベル」のほか、認証製品または原料が、持続可能性の3つの柱(社会・経済・環境)の強化につながる手法を用いて生産されたものであることを表す「レインフォレスト・アライアンス認証マーク」、原料が生産されてから、輸出入、加工、製造工程を経て認証製品になるまでの各工程で、国際フェアトレード基準が守られていることを証明する「国際フェアトレード認証ラベル」などです。

農林水産省では、認証マークについて、事業者に対する認証取得の促進のほか、消費者に対する普及啓発にも取り組んでいます。例えば「有機JASマーク」については、有機農産物の生産に取り組み始めた生産者やこれから有機農産物の生産を始める生産者等に向けて、認証を取得するための生産方法の基準や手続の流れ等をハンドブックにまとめ、ウェブサイトに掲載するとともに、指導者の育成や、新たに認証を取得する際の研修受講等の支援を実施しています。消費者に向けては、ウェブサイトにおいて情報発信を行っているほか、有機農業、有機農産物に関するセミナーを開催するなどにより、有機農業や「有機JASマーク」について周知を図っています。

また、日本で主に活用されている「MSC(*1)認証」、「ASC(*2)認証」、「MEL(*3)認証」等の国際水準の「水産エコラベル」については、国産水産物の認証取得を希望する漁業者等に対する認証取得の促進や国産認証水産物を消費者へPRする取組等を支援しています。

そうした取組の一方で、消費者庁が令和元(2019)年度に実施した「「倫理的消費(エシカル消費)」に関する消費者意識調査」では、「エコマーク」は80.5%が「知っている」と回答したのに対し、食に関する認証マークについては「オーガニック」が39.3%、「フェアトレード」が14.4%、「MSC(海のエコラベル)」が5.1%という結果が出ています(コラム「有機農産物・食品、エシカル消費、フードテックに係る国民の考え方や実践の状況」参照)。消費者が環境に配慮した農林水産物・食品を選択する際の参考となることから、認証マークの付いた商品数を増加させ、消費者の目に触れる機会を増やすとともに、今後も認証マークの普及啓発に努めていくことが重要です。

*1 Marine Stewardship Councilの略。イギリスに本部を置く海洋管理協議会が運営主体で、漁業が対象

*2 Aquaculture Stewardship Councilの略。オランダに本部を置く水産養殖管理協議会が運営主体で、養殖業が対象

*3 Marine Eco–Label Japanの略。一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会が運営主体で、漁業と養殖業が対象

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974