2 我が国の食料安全保障をめぐる状況/国民理解の醸成と国産農林水産物の積極的な選択等

(我が国の食料安全保障をめぐる状況と食料安全保障強化政策大綱の決定)

食料安定供給・農林水産業基盤強化本部

第1回会合のまとめを行う内閣総理大臣

資料:首相官邸ホームページ

URL:https://www.kantei.go.jp/jp/101_

kishida/actions/202212/27nourin.html(外部リンク)

気候変動等による世界的な食料生産の不安定化や、世界的な食料需要の拡大に伴う調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化等も加わり、輸入する食品原材料や生産資材の価格高騰を招くとともに、産出国が偏り、食料以上に調達切替えが難しい化学肥料の輸出規制や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う国際物流の混乱等による供給の不安定化も経験するなど、食料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題となっています。

これを受けて、政府は令和4(2022)年度に各般の対策を講じていますが、特に近年の急激な食料安定供給リスクの高まりを鑑みると、食料安全保障の強化に向けた施策を継続的に講ずることにより、早期に食料安全保障の強化を実現していく必要があります。このため、政府は、令和4(2022)年12月に「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」(本部長・内閣総理大臣)において、「食料安全保障強化政策大綱」を決定し、継続的に講ずべき食料安全保障の強化のために必要な対策とその目標を明らかにしました。また、現在進められている食料・農業・農村基本法の検証・見直しに向けた検討の結果を踏まえ、今後必要に応じて施策の見直しを行うこととしています。

(食料・農林水産業に対する国民理解の醸成と国産農林水産物の積極的な選択等)

食料安全保障は国民一人一人に関わる問題であり、その強化には、食料・農林水産業・農山漁村への国民の理解や、国産農林水産物の積極的な選択を促す消費面の取組が重要です。

令和4(2022)年に農林水産省が実施した「食生活・ライフスタイル調査」によると、食に関して重視していることとして、「できるだけ日本産の商品であること」を挙げた人が39.0%と最も多かった一方、「同じような商品であればできるだけ価格が安いこと」を挙げた人が38.1%でした。消費者の価値観やライフスタイルは様々ですが、農林水産省では、食料安全保障の確立への理解を深めるよう、食料需給に関する情報の収集・分析と消費者等への情報発信を強化するとともに、官民協働で推進する国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」等を通じて、国産農林水産物の積極的な選択などの行動変容を促しています。

さらに、スマートフォンの普及により、消費者のデジタルメディアに接する時間は増え、SNS等での情報が消費や購買行動に影響を与えています。このような状況を踏まえ、農林水産省は、職員がYouTuberとなって、我が国の農林水産物や農山漁村の魅力等を伝える省公式YouTubeチャンネル「BUZZ MAFF(ばずまふ)」を令和元(2019)年度から開始し、令和4(2022)年度末時点で総再生回数3,800万回を突破し、チャンネル登録者数は16万9,000人を超えています。

そして、国民一人一人が我が国で唯一の自給可能な穀物である米を摂取していくことも食料自給率の向上につながります。第4次基本計画では、ごはんを中心に多様な副食を組み合わせ、栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践を推進することとしています。

このような中、米を原料とした米粉はパンやケーキ、麺等に使用することが可能であり、小麦粉等の代替ともなりうることから、米粉の利用は食料自給率の向上に寄与し、食料安全保障の観点からも極めて重要です。

米粉料理レシピ集(農林水産省東北農政局)

URL:https://www.maff.go.jp/tohoku/syokuryou/

syokaku/komeko/recipe/index.html

このため、農林水産省では、米粉の利用拡大に向け、食品製造業者等に対して、米粉製粉施設の導入や米粉の特徴を活かした新商品の開発、パン・麺などの製造機械・設備の導入等への支援を行っています。また、米粉の利用方法等の拡大・普及も課題の一つとなっており、米の生産が盛んな宮城県では、県の栄養士会が中心となり、地域の大学生の協力も得ながら、地域の食材を使った料理などを掲載した米粉のレシピ集を作成し、栄養士等による米粉の普及に活用しています。

我が国の未来を担う子供への食育の推進も重要です。学校においては、学校給食を活用しつつ、学校の教育活動全体を通じて食育が行われています。学校給食では、地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用することにより、地域の自然、文化、産業等に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や食に関する感謝の念を育むことが重要とされています。都道府県産の農林水産物の供給が不足している場合、当該都道府県産に限らず国産の農林水産物を活用していくことも、我が国の自然や食文化、食料安全保障、自然の恩恵と農山漁村から都市までにおいて働く多くの人に支えられた食の循環等への関心を高めることにつながります。政府は、第4次基本計画において、「学校給食における地場産物・国産食材を使用する割合」を維持・向上させることを目標として定めており、学校や地域において取組が積極的に進められています。このような子供への食育は家庭への良き波及効果をもたらすことが期待できます。

また、農業生産資材の価格高騰は生産者等の経営コストの増加に直結し、最終商品の販売価格に適切に転嫁できなければ、食料安定供給の基盤自体を弱体化させかねません。このため、農林水産省を始めとした政府では、国民各層の理解と支持の下、生産・流通経費等を価格に反映しやすくするための環境の整備を図ることとしています。さらに、全ての消費者が、いかなる時にも食料を物理的・社会的・経済的に入手できる環境が維持されることが重要ですが、食品価格の高騰は、これに支障を与えるおそれがあります。

こうしたことを踏まえ、食料・農林水産業に対する国民理解の醸成を図るとともに、食品ロス削減の取組の強化、こども食堂・子供宅食へ食品の提供を行うフードバンクや、こども食堂・子供宅食による食育の取組に対する支援や多世代交流等の共食の場の提供支援等を実施し、農林水産省と関係省庁とが連携して価格高騰下で日常的に食料へのアクセスがしづらくなっている者への対策を実施することとしています。

コラム:我が国の食料安全保障をめぐる状況

世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う需要増加等が見込まれる一方、気候変動や、家畜の伝染性疾病・植物病害虫の発生等が食料生産に影響を及ぼす可能性があり、中長期的にはひっ迫が懸念されます。

(農業生産資材の価格高騰について)

食料の安定供給に向けては、生産活動に必要な肥料や飼料といった農業生産資材を安定的に確保することも重要です。農業生産資材のうち、肥料や飼料など輸入依存度が高い農業生産資材については、肥料原料や穀物等の国際相場や為替相場の変動等の国際情勢の影響を受けるという特徴があります。

農業生産資材価格指数は、令和3(2021)年以降上昇傾向で推移しており、その騰落率は令和5(2023)年2月には、前年同月比で肥料は39.5%上昇、飼料は19.8%上昇しています(図表1)。さらに、原油価格はウクライナ情勢を背景に大きく上昇し、令和4(2022)年度は下落傾向にあるものの、高い水準で不安定に推移していること等を踏まえ、今後の価格動向を注視していく必要があります。

主要な肥料原料であるりん酸アンモニウムや塩化加里はほぼ全量を、尿素は95%を輸入に依存しています(*1)(図表2)。このため、肥料原料の安定化等に向け、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源の利用拡大を進めるとともに、輸入原料の安定調達に向け、肥料原料の備蓄や原料供給国への安定供給に向けた働き掛けの取組を進めることとしています。

*1 食料自給率の算定においては、肥料原料等の海外依存度は考慮していない。

(配合飼料の価格高騰について)

家畜の餌である配合飼料は、その原料使用量のうち約5割がとうもろこし、約1割が大豆油かすとなっており、我が国はその大部分を輸入に頼っていることから、穀物等の国際相場の変動に価格が左右されます。令和4(2022)年2月のロシアによるウクライナ侵略や為替の動向の影響等からとうもろこしの価格は上昇しており、配合飼料の工場渡価格は、令和5(2023)年1月には10万円/トンと、前年同月の8万3千円/トンより20%上昇しています(図表3)。とうもろこしのバイオエタノール向け需要やウクライナ情勢等を背景に、国際相場は高い水準で推移しつつ、不安定な動きを見せていることから、引き続き、今後の動向を注視する必要があります。

(主要農産物の輸入状況について)

令和4(2022)年の我が国の農産物輸入額は9兆2千億円となりました。国別の輸入額を見ると、米国が2兆1千億円、次いで中国、豪州、カナダ、タイ、ブラジルと続いており、上位6か国が占める輸入割合は6割程度となっています(図表4)。また、令和3(2021)年度の我が国の供給熱量を見ると、米国、カナダ、豪州、ブラジルからの輸入が大部分を占め、これら4か国からの輸入と国産とを合わせると供給熱量の8割以上を占めています(図表5)。

(食料価格の上昇について)

令和3(2021)年以降の穀物等の国際価格については、米国やカナダでの高温乾燥による不作や中国における飼料需要増加、ロシアによるウクライナ侵略が重なったことから、高水準で推移しています。国連食糧農業機関(FAO(*1))が公表している食料価格指数は、令和4(2022)年3月に食料品全体で159.7を記録しました(図表6)。また、小麦の国際価格は、令和4(2022)年3月に過去最高値を記録しました。その後穀物等の国際相場は、高い水準で推移しており、国内における食料の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は、令和4(2022)年2月に109.4となり、前年同月比で7.8%上昇しました(図表7)。

*1 Food and Agriculture Organization of the United Nationsの略

こうした中、政府は、原材料費等の上昇分を適切に価格に転嫁し、中小企業等が賃上げの原資を確保する環境を整備するため、令和3(2021)年12月27日に決定した「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を価格に適切に転嫁できる環境整備に取り組んでいます。

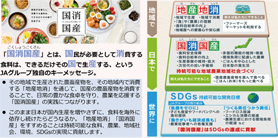

事例:JAグループによる「国消国産」の推進

全国農業協同組合中央会(JA全中)(東京都)

「国消国産」の意義等に関する概要説明

JAグループでは、食料安全保障の強化と食料自給率の向上などを目指し、「国民が必要として消費する食料は、できるだけその国で生産する」という考え方の重要性について、「国消国産(こくしょうこくさん)」という独自のキーメッセージを活用して発信しています。消費者の皆様から日本の「食」・「農」について理解と信頼・共感をいただき、最終的には、国産農畜産物を積極的に選択していただくための取組です。

令和3(2021)年、JA全中は、国連が定めた10月16日の「世界食料デー」にあわせ、同日を「国消国産の日」として制定し、日本記念日協会に登録しました。また、今後の消費を担うZ世代(*1)等を対象に、食と日本の農業の大切さ等を身近に感じてもらうイベント等を開催しました。

そして、令和4(2022)年には、「国消国産の日」を基点に、10月を「国消国産月間」として定め、全国のJAグループ各組織がイベントやシンポジウム、広報誌、ウェブサイト・SNSなどを活用し、日本の食と農の大切さについて情報発信強化をすすめました。

未だ収束が見通せないロシアによるウクライナ侵略や円安の影響などにより、農業生産のための資材価格は高騰・高止まりしています。一方で、農畜産物への価格転嫁は十分とは言い難く、依然として、国内農業は厳しい状況にあります。こうした状況をふまえ、これからもJAグループは、「国消国産」の推進に向け、全国規模の取組をすすめていきます。

*1 1990年代後半から2000年代に生まれた世代のこと

事例:JAバンクによる小学生向けの食農教育教材の寄贈

JAバンク(東京都)

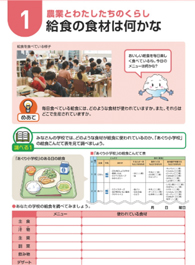

JAバンクでは、食農教育応援事業の一環として、平成20(2008)年度から、小学校高学年を対象とした補助教材を作成し、小学校に寄贈する活動を行っています。本教材は、子供の農業や食、自然環境、それらにかかわる金融や経済活動などに対する理解を育み、農業の拡大や地域の発展にも寄与することを願って作成しています。この食農教育・環境教育・金融経済教育を基本のテーマとした冊子で、私たちの生活を維持するために必要な「食」とこれを生み出す農業、環境と農業の関わり、安定した食の供給のための流通や農産物価格の決め方等について総合的に学習することで、児童・生徒が農業に対する理解を多面的に広げていくことができます。

冊子「農業とわたしたちのくらし」

また、平成24(2012)年度からは特別な支援を必要とする児童・生徒の学習実態に配慮して、ユニバーサルデザインの考えに基づいた特別支援教育版も寄贈しています。

さらに、わたしたちのくらしと農業の関わりについての動画を作成し、ホームページ上で紹介しています。動画では、農作物にはいろいろなものがあり、自分たちのところに届けられるまでには多くの人が関わっていることを紹介しています。

今後も子供たちにより関心を持ってもらえる活動を進めてまいりたいと考えています。

事例:小学校における食農教育の取組

福島県喜多方(きたかた)市

福島県喜多方市では、平成19(2007)年に市内の3つの小学校において全国で初めて、教科として農業科の授業を開始し、「総合的な学習の時間」の授業の中で実施されています。現在では市内の全ての小学校で行われており、全国的にも前例のない取組です。児童が実際に農業体験を行うことにより、生産者の顔が見えるようになり食品ロス削減の意識や地産地消の理解を深める契機となっています。

喜多方市立加納小学校の3年生以上の学年では、総合的な学習の授業(年間70時間)のうち35時間を農業科授業として実施しており、児童は農業科支援員の指導の下、稲作やジャガイモの栽培等を学んでいます。自らの手で苗の植付けから除草、収穫、販売までの一連の過程を経験することで、栽培することの難しさや楽しさを学ぶとともに、食の大切さを実感しています。また、小学校6年生が中心となり地域の住民の協力を得ながら、農業科ミュージアムも開設しています。本ミュージアムは、子供の農業体験や農業科授業を学習する場として、児童が自ら判断し表現ができるようにすることを目的に、児童が農具や授業で学んだことをまとめたパネル等を展示しています。

今後も、農作業の実体験の活動を重視した教育を展開し、子供たちの豊かな心、社交性、主体性等育成が図られる食育を進めていきます。

コラム:牛乳乳製品・酪農に関する国内の生産基盤を支える取組

「牛乳でスマイルプロジェクト」

ロゴマーク

牛乳乳製品は栄養豊富でカルシウムの供給源等として重要であり、国民の健康的な食生活を支える食品の1つとなっています。近年、新型コロナウイルス感染症の影響等により、牛乳の需要が低迷し、生乳の需給ギャップの解消等、牛乳乳製品の安定供給についての課題が生じています。消費者一人一人が牛乳乳製品に親しみを持ち、気軽に手に取り、食事に取り入れることは国内の生産基盤を支えることにもつながります。農林水産省では一般社団法人Jミルクとともに、令和4(2022)年6月に「牛乳でスマイルプロジェクト」を立ち上げ、牛乳乳製品が国民の健康的な食生活を支えていることや、酪農が地域の資源循環に貢献していること等について情報発信を行っています。同プロジェクトは、酪農・乳業関係者だけでなく、様々な分野の企業・団体や地方公共団体等が参画しており、参加者同士のコラボレーションを促すための交流会等も開催されています。

また、学校給食が実施されない土曜日や日曜日に子供たちがカルシウム不足となりがちであることに着目し、給食がある日と同じように「給食のない日」にも家庭で牛乳を飲むことの重要性を伝える「土日ミルク」の取組を学校、地域等の食育活動とも連携して実施しています。

さらに、関係団体や食品関連事業者においては、こども食堂やフードバンクへの牛乳の無償提供等により、子供の食生活の支援に資する取組を行っています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125