3 若い世代に関わる食育の推進

若い世代は、食に関する知識、意識、実践等の面で他の世代より課題が多く、こうした若い世代が食育に関する知識を深め、意識を高め、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することができるように食育を推進することが必要です。

農林水産省では、令和元(2019)年度に、若い世代に対する食育を推進していくため、ウェブ調査やグループディスカッション等を行い、明らかになった結果を踏まえて作成した啓発資材をウェブサイトに掲載しています。

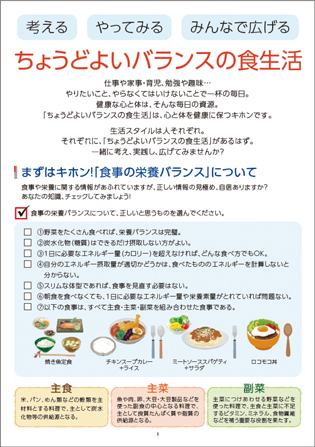

「考える やってみる みんなで広げる

ちょうどよいバランスの食生活」パンフレット

考えるやってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活

(農林水産省)

URL:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html

事例:多様な年代や国籍の交流の場で日本の食文化や「食の楽しさ」を伝える(第6回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)

島根県立大学「地球食堂サークル」(島根県)

こども食堂「地球食堂」は、島根県立大学看護栄養学部の学生が、学内サークル活動の一環として学生が主体となり運営し、食に関わる一連の過程(食材の生産・調達、献立作成、調理、配食・配膳、片付け)に子供たちが参画及び協同し、食と会話を通じて年齢、国籍、職業を問わず交流できる場を提供しています。子供たちに広い視野を持ってほしいという思いから、歴史的観光地である出雲市の立地を活かして、利用者の幅を海外や県外からの旅行者にも広げ、地域住民が集う出雲市駅近くのゲストハウス兼ラウンジを会場として、1か月に2回開催しています(新型コロナウイルス感染症の拡大以前)。他の参加者との交流は食事を楽しむことにもつながり、ふだん食べない物や苦手な食べ物でも「おいしい」と食べられるようになる子供たちもいます。

「地球食堂」では、平成31(2019)年度から3年間にわたり、継続的に地域の食文化を伝承する地域貢献プロジェクト「隠岐海士町(あまちょう)の島食を用いた多文化共生プロジェクト」を実施してきました。本プロジェクトは、海士町と郷土の食文化を活かした「島食」を広く伝承することを目的としており、さらに令和3(2021)年度には地元野菜(大根)の栽培・収穫体験も実施しました。地域貢献と地域食育を融合した新たな試みにより「地球食堂」運営側の学生及び利用者側の子供たち双方が、食に対する感謝の気持ちを育む食育につながりました。

また、隠岐郡海士町の「島食の寺子屋」で、出汁による減塩効果や食材本来の味を引き出す調理技術、食品ロスの削減等、地域の食文化を修得した学生は、これらの学びを「地球食堂」で提供する料理やパンフレットに反映し利用者に地元食材や海士町に関心を持ってもらうきっかけとなりました。さらにSNSで「地球食堂」の活動を日英言語で広く世界に発信し、地域貢献にもつながりました。本プロジェクトでは、地元野菜の栽培・収穫から献立作成、調理、喫食までの一元化した食の世界を子供たちに体現化させることで、生産者や食材に対する感謝の気持ちや、地域の食文化の魅力を次世代に継承する地域貢献と食育の役割を、同時に達成することができました。

その他、新型コロナウイルス感染症の影響により対面での交流が制限される中、地域の小学生と文通を行い、「春の七草のクイズ」や春休みの出来事を話題にして、日本の食文化を知ってもらうきっかけや家族と交流する機会を提供しました。

また、出雲市社会福祉協議会とのコラボ企画として、備蓄食などを活用して出雲市在住の外国人を対象に、市内で入手できる食材を用いた母国の定番料理をレシピにまとめ、提供しました。

今後も「食」を通じて、年齢や国籍を問わず交流できる場の提供やさまざまな団体と連携した企画を実施することで、地域の方々に「食の楽しさ」を伝えていけるよう取り組んでいきます。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125