第3節 地域の多様な食文化の継承につながる食育の推進

(1)「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった取組

平成25(2013)年に、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機として、海外では、日本食レストランが平成25(2013)年からの8年間で約3倍の15万9千店(外務省調べにより、農林水産省において推計)に増加しました。また、訪日外国人が訪日前に期待していたこととして「日本食を食べること」が最も多くなるなど(*1)、海外における日本食への関心が高まっています。一方、我が国では、食の多様化や家庭環境の変化などを背景に、和食や地域の食文化を受け継ぎ、伝えることが困難になりつつあります。

農林水産省では、地域の食文化を保護・継承していくため、47都道府県の郷土料理の歴史・由来、関連行事、使用食材、レシピ等をデータベース化したウェブサイト「うちの郷土料理」を基に、海外向けに複数の言語に翻訳したウェブサイト「Our Regional Cuisines」を令和4(2022)年に開設しました。さらに、全国に存在する伝統的な加工食品(伝統食)をデータベース化したウェブサイト「にっぽん伝統食図鑑」を令和5(2023)年3月に開設し、国内外に向けて日本語と英語で情報発信を行っています。また、子供たちや子育て世代に対して、和食文化の普及活動を行う中核的な人材(和食文化継承リーダー)を育成するために、栄養士や保育士等向けの研修会を全国で開催しています。

さらに、次世代を担う子供たちへ和食文化を伝えていくための取組として、文部科学省やユネスコスクール(*2)の加盟校等と連携して、発達段階に応じて和食文化の全体像が学べる小学生向けの学習教材等を利用したモデル授業を3校で行いました。

このほか、活動5年目を迎えた官民協働の「Let’s!和ごはんプロジェクト」においては、「和食の日(11月24日)」を含む11月を「和ごはん月間」として、プロジェクトのメンバー企業等が連携して和食の魅力や価値、手軽さを発信するイベントや料理教室等を重点的に開催しました。また、プロジェクトの開始後に初めて、農林水産省主催のリアルでのイベントを大阪で開催し、令和5(2023)年のユネスコ無形文化遺産登録10周年に向けて機運醸成を図りました。あわせて、SNS等で和食の魅力も発信しました。

また、砂糖の消費量が減少している中で、砂糖に関する正しい知識や砂糖・甘味に由来する食文化の魅力等について広く情報発信する「「ありが糖運動」~大切な人への「ありがとう」をスイーツで~」を展開しています。令和2(2020)年4月に「ありが糖運動」ロゴマークを制定したほか、「ありが糖運動」公式SNS(Facebook及びTwitter)も開設し、砂糖に関する情報発信を継続・強化しています。

文化庁では、文化審議会食文化ワーキンググループの報告書に基づき、「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)に基づく文化財の登録等を推進するとともに、特色ある食文化の継承・振興に取り組む地方公共団体等に対して、調査研究や地域での保護継承、文化的価値を分かりやすく伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を行うモデル事例の形成を支援しています。地域の食文化の文化財の登録等に向けた調査研究や市民講座、シンポジウムの開催、SNSや映像コンテンツを活用した発信等の取組を行っています。

また、我が国の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、「100年フード」及び「食文化ミュージアム」の取組を実施しています。「100年フード」は、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を、文化庁とともに継承していくことを目指す取組です。「食文化ミュージアム」は、食文化への学びや体験の提供に取り組む博物館、道の駅、食の体験・情報発信施設等に関する情報を一体的に発信する取組です。令和5(2023)年3月には「第一回100年フードサミット~100年フードが地域をつなぐ~」を開催し、地域の食文化の継承と、その魅力を発信する取組について、パネルディスカッション等を行いました。

和食文化の保護・継承に取り組む一般社団法人和食文化国民会議(以下「和食会議」という。)は、講演会の開催のほか、平成27(2015)年より、「和食の日(11月24日)」の前後には、全国の小・中学校、保育所等を対象として和食給食の提供や和食文化に関する授業を行う「だしで味わう和食の日」の取組を実施しています。また、「五節供(ごせっく)(*3)」にちなんだ和食を推進する取組の一つとして令和3(2021)年7月に和食会議のウェブサイト「くらしの歳時記」を開設し、令和4(2022)年11月には冊子の制作・配布を行い、「和食」の保護・継承活動を行っています。

今後も、産学官が一体となって和食文化の保護・継承の取組を推進するとともに、地域活性化につなげていくことが重要です。

*1 観光庁「訪日外国人消費動向調査2019年年次報告書」

*2 ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校

*3 「人日(じんじつ)の節供(1月7日)」、「上巳(じょうし)の節供(3月3日)」、「端午(たんご)の節供(5月5日)」、「七夕(しちせき)の節供(7月7日)」及び「重陽(ちょうよう)の節供(9月9日)」のこと。合わせて「五節供(ごせっく)」とされる。節供は、節日に旬の食材でご馳走を作り、神さまにお供えした上で皆と分け合っていただくことで、家族や友人の無病息災を願うことから、「節句」ではなく、本来の意味を伝える「節供」で表現。一般社団法人和食文化国民会議ウェブサイト参照:https://gosekku-washoku.jp/about/(外部リンク)

和食会議ウェブサイト

(一般社団法人和食文化国民会議)

URL:https://washokujapan.jp/(外部リンク)

コラム:和食文化の保護と継承のための取組

農林水産省では、地域固有の多様な食文化を地域で保護・継承していくための取組を進めており、令和4(2022)年度に、47都道府県の伝統的な加工食品(伝統食)の歴史・文化、関連行事、製造方法、保護・継承の取組をデータベース化するウェブサイト「にっぽん伝統食図鑑」を開設しました。令和4(2022)年度は、伝統食の各分類の歴史や文化、製造方法等を取りまとめるとともに、3県(福井県、奈良県、熊本県)において、地方公共団体、大学等研究機関、民間団体、教育関係者、民間企業等を構成員とした地域検討委員会を開催し、選定された品目を調査し、取りまとめ、このウェブサイトを通じて情報発信を行いました。また、複数の言語に翻訳したウェブサイトで国内外に向けて情報発信を行いました。

そのほか、幼稚園、保育所等の教諭、保育士、栄養士や小学校の教諭、栄養教諭、学校栄養職員等を対象として、子供たちや子育て世代に対して和食文化を伝える中核的な人材(和食文化継承リーダー)の育成研修の一環として、行事や四季のしつらい、伝わる資料づくり、発酵味噌づくりなど様々なスキルを学ぶ「スキルアップカレッジ2022」をオンラインイベントで3回開催し、各回、約100名程度の参加がありました。

「にっぽん伝統食図鑑」(農林水産省)

URL:https://traditional-foods.maff.go.jp(外部リンク)

(2)地域の食文化の魅力を再発見する取組

四季折々の食材に恵まれた日本は、長い年月をかけて地域の伝統的な行事や作法と結び付いた食文化を形成してきました。

一方で、食生活の多様化に伴い、地域の郷土料理や伝統料理等の食文化が次世代に十分に継承されない傾向も見られます。地域の食文化を継承していくためには、伝統的な郷土料理や食文化を支えてきた地域の食材等の特徴を理解し、伝えていくことが大切です。

家庭での継承が難しくなっている近年の状況を踏まえ、地域において、市町村や民間団体、農業協同組合、生活協同組合等が、子供たちや子育て世代を始めとする地域の消費者を対象に、郷土料理作り教室の開催や大豆の種まきから行う味噌作り体験、食品工場見学等を実施しています。また、地域の伝統野菜や米等の植付けから収穫までの一連の農作業体験を通じて、農作業の楽しさや苦労等を学ぶことのできる農業体験の機会の提供が全国で行われています。これらの取組を通して、地域の食文化や地場産物等への理解や関心を高めることが期待されています。

農林水産省では、地方公共団体、農林漁業者等が連携した、全国各地で行われている郷土料理や伝統野菜を始めとする伝統的食材等の魅力の再発見につながる取組を支援しています。

事例:体験活動や郷土料理作りを通じて、子供たちに先人たちの知恵と技をつなぐ(第6回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)

愛媛県農山漁村生活研究協議会(愛媛県)

愛媛県農山漁村生活研究協議会(以下「協議会」という。)は、郷土料理の伝承活動を中心とした食育活動を展開しています。平成12(2000)年度から活動を開始し、食文化普及講座や保存伝承の活動等を実施してきました。会員は1,000人を超え、その多くは農林水産業に従事しており、食材の利活用・調理の方法や手順だけでなく、地域の豊かな自然や農林水産業が果たす役割を伝承しています。これまでに県下13地区の拠点で、延べ3万人以上の児童や消費者に対して、郷土料理に込められた先人の知恵と技をつないできました。

地域の小学校等で開催する「えひめ食文化普及講座」では、ふるさとの味教室、農作物の栽培や収穫体験、魚のさばき方体験、はだか麦の味噌やジャム作り体験等、その地域の特色を生かした講座を開催しています。児童たちは祖父母世代の会員と一緒に郷土料理を作ることにより郷土への愛着を感じるようになりました。また、児童が食文化普及講座で学んだことを保護者に伝えることで、親世代の受講や地域の伝統行事への親子での参加等にもつながっています。

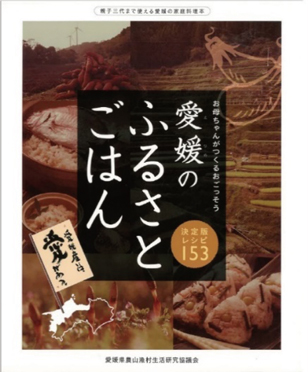

さらに、協議会が出版したレシピ集「愛媛のふるさとごはん」は多くの家庭で活用されており、令和2(2020)年度からは新たにインターネットで郷土料理作りの動画を配信することで、愛媛の食材と食文化の魅力を世界に向けて発信できるようにしました。

引き続き、地域に根ざした食文化の伝承を行うとともに、生涯にわたって健全な食生活が実践できる食育の推進に取り組んでいきます。

事例:地域の食文化の継承

(第37回国民文化祭「美(ちゅ)ら島おきなわ文化祭2022」)

文化庁では、都道府県等と共催で、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等の施策と有機的に連携しつつ、地域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典として、「国民文化祭」を昭和61(1986)年から開催しています。

令和4(2022)年10月22日から11月27日まで開催された第37回国民文化祭「美ら島おきなわ文化祭2022」では、沖縄の伝統料理から現代料理まで、沖縄の食文化を学びながら楽しむイベント「沖縄食文化フェスティバル」を開催しました。

○沖縄食文化フェスティバル(11月19日・20日 名護市(なごし)21世紀の森屋内運動場等(沖縄県名護市))

会場では、琉球料理や琉球の歴史の研究家等による沖縄食文化トークショーや芸能などのステージイベント、パネル展示、沖縄そば打ち体験や琉球菓子づくり等のワークショップ、物産品販売や飲食店舗ブース等を設け、沖縄食文化の魅力を楽しめる内容とし、県内外に沖縄の食文化を発信しました。中でも、沖縄流“食”のおもてなし体験ブースでは、せりふ・音楽・踊りで構成される沖縄独自の歌舞劇である組踊(くみおどり)や琉球舞踊の演舞を鑑賞しながら宮廷料理を試食する「美ら島宮廷レストラン」が実施され、子供からお年寄りまで幅広い世代の来場者が琉球王朝時代のウトゥイムチ(おもてなし)を体験し、楽しみました。

また、名護市教育委員会の協力の下、同イベントの連携企画として名護市内35か所の幼稚園、小・中学校の学校給食で琉球料理や沖縄料理を提供しました。名護市立屋部(やぶ)小学校では琉球料理を学ぶ特別授業を行い、その後の給食では琉球料理が琉球漆器に盛り付けられて提供され、子供たちが楽しみながら沖縄の食文化に触れました。

(3)関連情報の収集と発信

農林水産省では、地域における多様な食文化の保護・継承活動をより一層進めるため、様々な活動を行っています。

その活動の一環として、農林水産省と地方農政局等が事務局となって、都道府県、市町村、地域の食文化の保護・継承の関係団体・関係者、和食文化継承リーダー、その他食文化関係団体・関係者(料理人、研究家等)、食品関連事業者等を結び付けるネットワーク「地域の和食文化ネットワーク」において、個人又は団体で行っている取組をより広域的、活発的、継続的に進めるため、 地域内の関係者のネットワーク化(メンバー間の連携等)を図りつつ、セミナーや勉強会等のイベントの開催情報、活動に使える予算(活動費)等の情報を定期的に発信しています。

「地域の和食文化ネットワーク」(農林水産省)

URL:https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/network/main.html

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125