野菜の栽培に使う水の微生物実態調査

2.1.2.生産環境

2.1.2.3. 栽培に使う水の実態調査(令和2年度)

| 国内で使用される野菜の栽培に使う水(以下「栽培に使う水」という。)に含まれる微生物実態を把握するために、国内の野菜産地878地点において計2160点の水試料を採取し、大腸菌(指標菌)の調査を行いました。 その結果、水試料を採取した各地点のうち、表流水(河川水、池の水等)で93.8%、地下水で99.8%の地点において大腸菌の目安(100個/100 ml以下)1を満たしていました。 1 「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針(第2版)」において、生食用野菜(収穫部位)へ収穫までの1週間以内に使う水については、大腸菌数の目安(100個/100 ml以内)を参考に水質評価するとよいとされています |

(1) 目的

野菜の栽培に使う水の微生物実態(大腸菌(指標菌)(3.2.1.))を把握する。

(2) 調査対象の水

生食用野菜2の栽培に使用され、かん水や薬剤散布を通じて、これらの野菜の収穫部位にかかる水(河川水、ため池、地下水等であって、水道水を除く。)を対象としました。

2 レタス(サンチュ等の非結球レタスを含む。)、キャベツ、白菜、ほうれんそう、ねぎ、みずな、みつば、セルリー、クレソン、パセリ、葉しょうが、きゅうり、トマト、なす、ピーマン、パプリカ、メロン(ネット系メロンに限る。)、いちご等の野菜。ただし、だいこん等の食べる前に皮を剥くものは除く。

(3) 試料採取

国内の野菜産地878地点において、令和2年6月~令和3年3月に、各地点1~4回(複数回の場合、各2か月以上の間隔を空けて実施)、計2160点の水試料を採取しました(表2.1.2.3-1)。

表2.1.2.3-1:各水源の種類における採水地点数、試料点数

| 水源の種類 | 地点数 | 試料点数 |

| 表流水 | 307 | 758 |

| 地下水 | 571 | 1402 |

| 計 | 878 | 2160 |

各地点において、蛇口から採取する場合、蛇口をひねり流量が安定するまで(少なくとも1分以上)流した後で、採水瓶(250 ml)いっぱいに採水しました。また、用水路等から直接採取する場合、底の沈殿物を採取しないよう注意して採水瓶(250 ml)いっぱいに採水しました。

(4) 微生物試験

水試料について、ふん便汚染の指標である大腸菌の定量試験(4.1.2.5.)を行いました。

(5) 結果

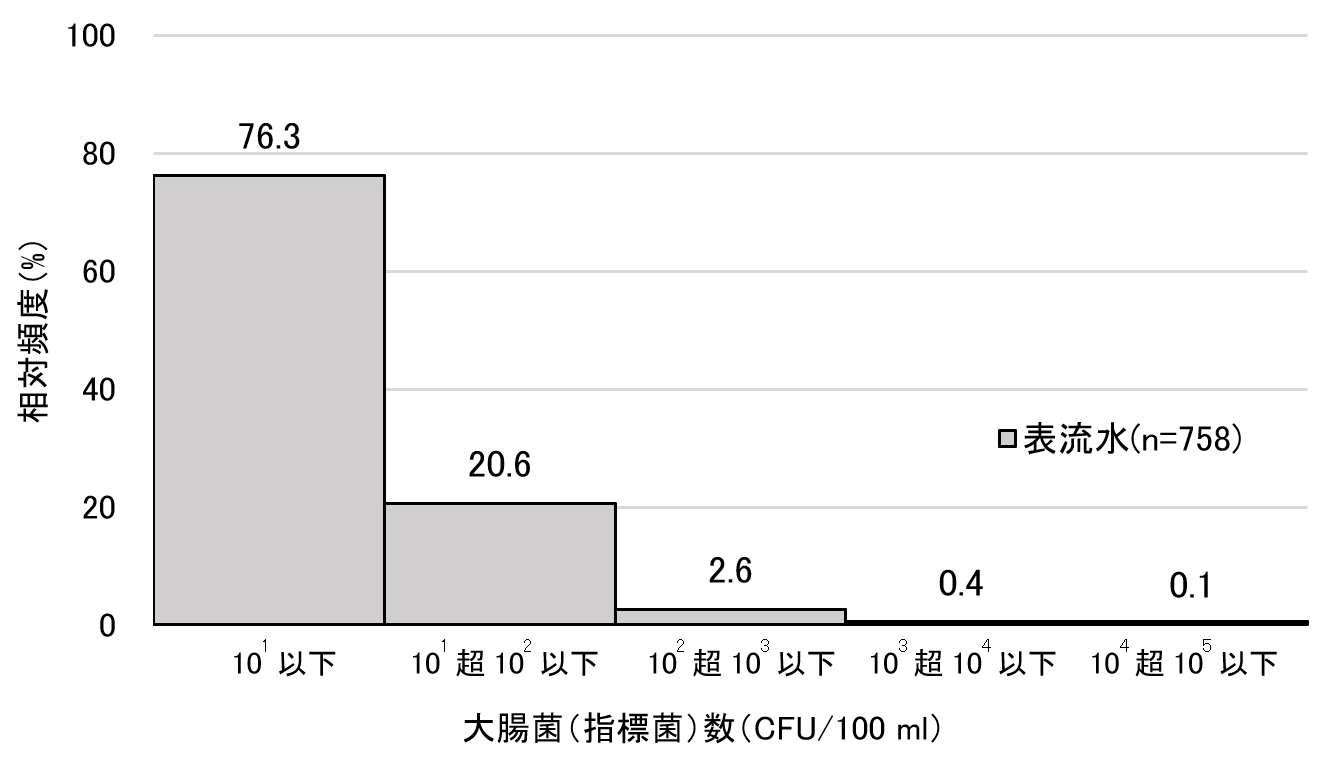

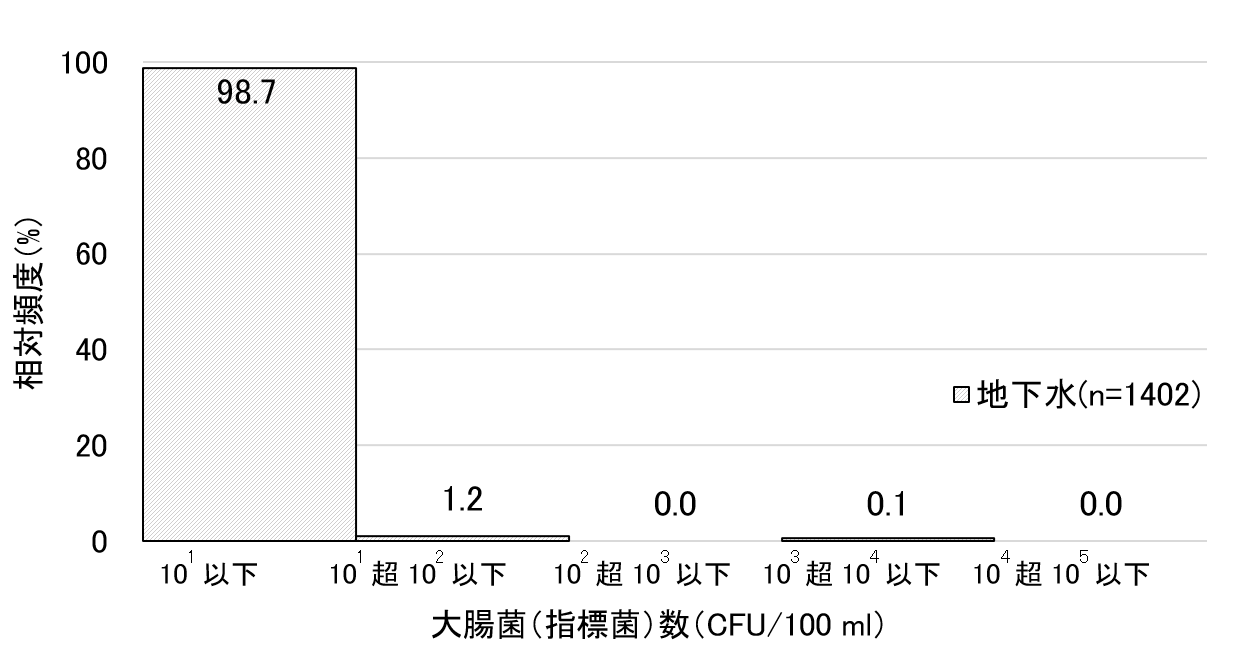

国内の878地点から採取された水試料2160点(表流水758点、地下水1402点)の大腸菌(指標菌)数の分布は図2.1.2.3-1のとおりでした。

図2.1.2.3-1:栽培に使う水中の大腸菌(指標菌)数の分布

(上:表流水、下:地下水)

注釈 CFUはcolony forming unit の頭文字を取ったもので、単一の細胞から形成された個々のコロニー(細胞が培地上で目に見える大きさまで円形に集まったもの)の数で示されるものです。円形状の単一のコロニーが得られるよう、水試料を適切な濃度に希釈して検査します。CFU/100 mlは、100 mlの水試料に何個の大腸菌(指標菌)が含まれているかを示す単位です。

また、この878地点のうち、調査期間を通じて大腸菌数が栽培に使う水の目安(100個/100 ml)以下となった地点は表流水(河川水、池の水等)で93.8%(288/307)、地下水で99.8%(570/571)であり、表流水より地下水の方が栽培に使う水の目安以下である割合は高くなっていました。(表2.1.2.3-2)

表2.1.2.3-2:調査期間を通じて大腸菌数が栽培に使う水の目安以下となった地点数と割合

| 水源の種類 | 地点数 | 栽培に使う水の目安(100個/100 ml)以下の地点数 | 目安以下の割合(%) |

| 表流水 | 307 | 288 | 93.8 |

| 地下水 | 571 | 570 | 99.8 |

|

指導者・事業者の皆様へ 表流水(河川水、池の水等)は、海外でも汚染されやすい傾向が報告されており、今回の調査でも栽培に使う水の目安を超える地点の割合が、地下水に比べて高かった4ことから、注意して管理することが重要です。 栽培に使う水については、まず、使用前に濁りや異臭がないことを確認し、異常のある間は使わないようする必要があります。 特に、生で食べられる野菜(収穫部位)5に対して、収穫までの1週間以内にかん水や薬剤散布をする場合は、水質検査により安全性を確認した水、飲用に適する水又は消毒した水を使うよう努めましょう。また、やむを得ず、こうした検査や消毒がされていない水を使う場合には、できるだけ収穫まで日を空けるようしましょう。 その他、栽培に使う水の管理などについて衛生上の注意点をまとめた野菜の衛生管理指針(PDF : 2,256KB)をご覧いただき、実践していただければ幸いです。 3 大腸菌の中には腹痛や下痢などを発症させるものもありますが、ほとんどの大腸菌はヒトへの病原性がありません。一方で、大腸菌は動物の腸管内に常在し、ふん便とともに排泄されるため、一般的にふん便汚染の指標としてよく検査されています(例:プールの水質検査)。 4 栽培に使う水の目安を超える地点の割合は、表流水と地下水で有意な差が認められました(カイ二乗検定、p<0.001)。 5 皮を剥いてから食べられるなど、直接可食部に水がかからないものは除きます。 |

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:安全企画班

代表:03-3502-8111(内線4521)

ダイヤルイン:03-3502-7569