面積調査の概要

調査の目的

農業の生産基盤である耕地と農作物の作付けの実態を明らかにすることにより、食料・農業・農村基本計画における農地面積の目標の設定及び達成状況の調査並びに品目ごとの作付面積等のKPIの設定及び検証、生産対策、構造対策、土地資源の有効活用等の各種土地利用行政の企画立案及び行政効果の判定を行うための資料に活用することを目的としている。

調査の沿革

「作物統計調査」は、昭和22年(1947年)に開始され、昭和25年(1950年)に「作物調査」として指定統計の指定がなされ(昭和46年に「作物統計」に名称変更)、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至る。

なお、作物統計のうち、耕地面積調査は、農業生産の基盤となる耕地と土地利用の状況を調査するもので、明治初年に調査された「土地台帳面積」にさかのぼることができる。第2次世界大戦前には調査が休止され、戦後、再開されたものの精度の点で問題があった。

本格的な面積に関する標本調査としては、昭和31年(1956年)に「作物統計調査」の中で、作付面積調査と併せて、筆別土地台帳を母集団情報とする対地標本実測調査として実施されることとなった。

耕地面積調査及び水稲作付面積調査については、平成25年(2013年)から従来の筆別土地台帳による母集団情報に替えて、GIS(地理情報システム)と空中写真(衛星画像等)を活用し、電子化された母集団情報に基づく対地標本実測調査に移行した。このうち、水稲作付面積調査については、令和7年(2025年)から、行政記録情報等を活用した調査手法へと変更した。

水稲以外の作物の作付(栽培)面積については、近年では平成19年(2007年)に従来の関係団体等に対する面接調査から往復郵送調査に変更、平成27年(2015年)には往復郵送調査に加えオンライン調査を導入した。

平成29年(2017年)調査からは、そば及びなたねを作物統計調査の調査対象作物に追加したほか、一部作物について、全国調査の調査周期の変更等を行った。

令和7年(2025年)調査からは、関係団体等に加え農林業経営体を調査対象とした。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)に基づき実施している。

調査体系

次の図の枠で囲んだ部分を掲載している。

調査の対象

- 耕地面積調査

田耕地及び畑耕地 - 作付面積調査

(1)水稲

水稲の栽培に供された耕地

(2)水稲以外の調査対象作物

調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体等を対象とし、麦類、大豆、そば、なたねについては、農林業経営体も対象とする。

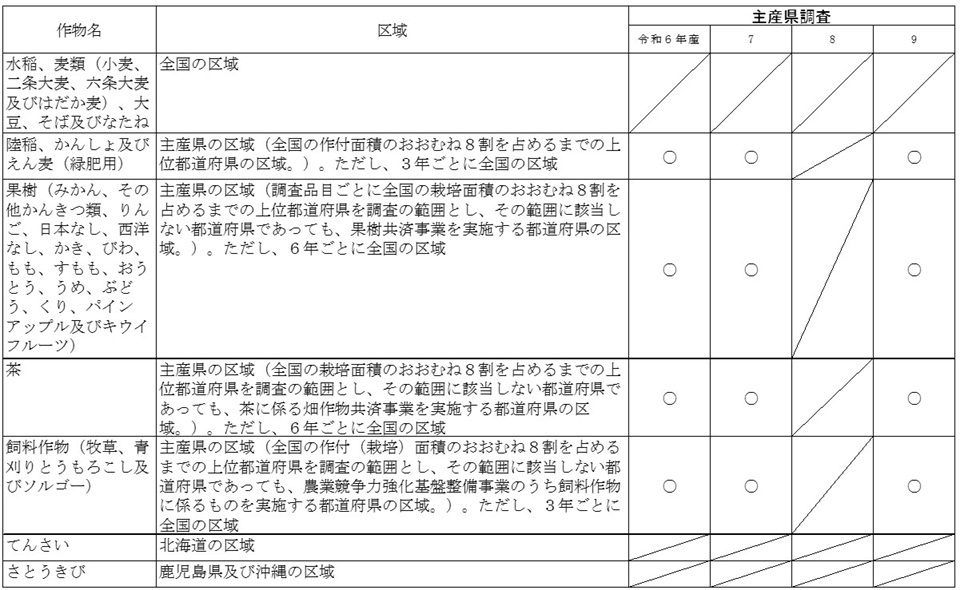

各調査対象作物の調査範囲(区域)は、次表のとおり。

なお、全国の区域を範囲とする調査を3年ごと又は6年ごとに実施する作物について、当該周期年以外の年において調査の範囲とする都道府県の区域を主産県といい、令和6年産から令和9年産までの各年の調査において主産県を調査の範囲として実施するものは同表の右欄に「○」を付した。

注:野菜(作付面積)、果樹(栽培面積、結果樹面積)、花き(作付面積)については、作況調査(野菜)、作況調査(果樹)、作況調査(花き)の調査の概要に掲載している。

抽出(選定)方法

- 耕地面積調査

(1)母集団の編成

空中写真(衛星画像等)に基づき、全国の全ての土地を隙間なく区分した200m四方(北海道にあっては、400m四方)の格子状の区画のうち、耕地が存在する区画を調査のための「単位区」とし、この単位区の集まりを母集団としている。

なお、単位区については、区画内に存する耕地について筆ポリゴン(衛星画像等を基に面積調査用の地理情報システムにより筆(けい畔等で区切られた現況一枚のほ場)ごとの形状に沿って作成した面をいう。)を作成し、地目(田又は畑)等の情報を登録している(後述の台帳面積に相当)。

母集団は、ほ場整備、宅地への転用等により生じた現況の変化を反映するため、単位区の情報を補正することにより整備している。

(2)階層分け

調査精度の向上を図るため、母集団を各単位区内の耕地の地目に基づいて地目階層(「田のみ階層」、「田畑混在階層」及び「畑のみ階層」)に分類し、それぞれの地目階層について、ほ場整備の状況、水田率等の指標に基づいて設定した性格の類似した階層(性格階層)に分類している。

(3)調査対象数の算出

都道府県別の調査対象数は、耕地の田畑別面積を指標とした全国の目標精度(田:0.16%、畑:0.50%)が確保されるように設定した都道府県別の目標精度(田:おおむね0.5~2%程度、畑:おおむね1~5%程度)に基づき算出する。

(4)調査対象数の配分及び抽出

(3)により算出した調査対象数を、都道府県別の地目階層別に、総単位区数に耕地の田畑別面積の母標準偏差を乗じた結果に比例して配分し、次いで、地目階層別の調査対象数を、性格階層別に当該性格階層の総単位区数に比例して配分の上、系統抽出法により抽出する。

- 陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、茶、てんさい及びさとうきびの作付(栽培)面積調査

(1)麦類、大豆、そば、なたね

調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体等及び調査対象作物を作付し、関係団体等以外に出荷した農林業経営体

なお、農林業経営体は以下の3階層に区分して母集団名簿を作成して標本を抽出する。

大規模階層:都道府県別・作物別の母集団名簿において、作物ごとの作付面積が大きいものから順に、おおむね10経営体を母集団として全数調査とする。

中規模階層:都道府県別・作物別に、作付面積の大きい順に農林業経営体を累積し、農林業センサスの結果から得られた作付面積のおおむね8割を占めるまでの範囲の農林業経営体を母集団とし、約5分の1を抽出する。

小規模階層:大規模階層及び中規模階層以外の経営体を母集団とし、収穫量調査の10a当たり収量の標準誤差をもとに標本の大きさを決定し、抽出する。

(2)陸稲、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、茶

調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体等

(3)てんさい

日本ビート糖業協会

(4)さとうきび

すべての製糖会社、製糖工場等

なお、製糖会社において所有する複数の製糖工場の実績が把握できる場合には、製糖工場を調査対象とせず、当該製糖会社で一括して調査を実施している。

調査事項

- 耕地面積調査

(1)耕地の田畑別面積

(2)耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 - 作付面積調査

(1)水稲:作付面積及び用途別面積

(2)陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、茶、てんさい及びさとうきび:作付(栽培)面積

調査の時期

- 調査期日

(1)耕地面積調査

耕地面積 毎年7月15日 耕地の拡張及びかい廃面積 前年7月15日~当年7月14日

(2)作付面積調査

茶 毎年7月15日 陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、てんさい及びさとうきび 毎年収穫期 - 調査実施時期

陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、茶、てんさい及びさとうきびの作付(栽培)面積調査についての調査票配布・回収期間は以下のとおり。なお、耕地面積調査は対地標本実測調査、水稲作付面積調査は行政記録情報等を活用し調査を実施しているため、調査票の配布は行わない。

(1)茶

調査票の配布:調査期日の1か月前頃

調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期

(2)陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、てんさい及びさとうきび

調査票の配布:収穫期

調査票の回収:農林水産省大臣官房統計部長が定める時期

調査の方法

1~3の調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター。以下同じ。)を通じて行う。4の調査は、農林水産省大臣官房統計部、地方農政局等及び農林水産省が委託した民間事業者を通じて行う。

- 耕地面積調査

抽出(選定)方法により母集団から抽出した標本単位区内の全ての筆について、職員又は統計調査員により1筆ごとに現況地目、耕地の境界及び作付けの状況を確認する。

また、遠隔地、離島、市街地等の対地標本実測調査が非効率な地域については、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集によって把握している。 - 水稲の作付面積調査

「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」(平成26年4月1日付け25生産第3578号)に基づき、農林水産省が各都道府県・各地域別に公表する作付状況のデータを活用し、補完の上、取りまとめる。 - 耕地の拡張及びかい廃面積

職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集によって把握している。 - 陸稲、麦類、大豆、そば、なたね、かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、茶、てんさい及びさとうきびの作付(栽培)面積調査

(1)麦類、大豆、そば、なたね

関係団体等及び農林業経営体に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

(2)かんしょ、飼料作物、えん麦(緑肥用)、果樹、茶

関係団体等に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

(3)てんさい

日本ビート糖業協会に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

(4)さとうきび

製糖会社、製糖工場等に対する往復郵送調査又はオンライン調査により行う。

集計・推計方法

集計・推計は農林水産省大臣官房統計部及び地方農政局等において行う。

- 耕地面積調査

田面積の推定においては、都道府県別に面積調査用の地理情報システムを使用して求積した「標本単位区の田台帳面積の合計」に対する「実査により得られた標本単位区の現況の田見積り面積の合計」の比率を「母集団(全単位区)の田の台帳面積の合計」に乗じ、これに台帳補正率(田台帳面積に対する実面積の比率)を乗じることにより、全体の面積を推定し、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完している。

畑面積の場合は上記において田を畑に置き換える。

また、全国計、全国農業地域別及び地方農政局別の値は、都道府県別の値を合計して算出している。

けい畔面積については、別途実測に基づいて設定したけい畔割合(率)を推定結果に乗じて算出している。

なお、福島県のうち原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)により立入りが制限されている区域については、対地標本実測調査及び職員又は統計調査員による巡回・見積りの実施が困難なことから、当該区域における平成23年の耕地面積調査結果を基に、関係機関からの情報収集によって把握した面積を計上している。 - 水稲の作付面積調査

行政記録情報等により得られたデータを基に職員又は統計調査員による巡回・見積り及び職員による情報収集により補完している。 - 水稲以外の作物の作付(栽培)面積調査

(1)都道府県値の集計方法

ア 麦類、大豆、そば及びなたね

調査対象の都道府県の作付面積は、関係団体調査結果及び標本経営体調査結果を基に職員による巡回・見積り及び職員又は統計調査員による情報収集により補完し算出している。

イ 陸稲、かんしょ、果樹及び茶

調査対象の都道府県の作付(栽培)面積は、関係団体調査結果を基に職員による巡回・見積り及び職員又は統計調査員による情報収集により補完し算出している。

ウ 飼料作物

(ア)牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー

イに同じ

(イ)飼料用米及びWCS用稲

当年の「新規需要米の都道府県別の取組計画認定状況」(農林水産省農産局)の値を用いている。

(ウ)(ア)及び(イ)以外の飼料作物

都道府県値=直近の全国調査年の都道府県値×作付(栽培)面積の変動率(x)

(エ)飼料作物計

(ア)、(イ)及び(ウ)を合計し算出している。

エ えん麦(緑肥用)

イに同じ。

オ てんさい

日本ビート糖業協会に対する調査結果を基に、職員による情報収集により補完している。

カ さとうきび

製糖会社、製糖工場等に対する調査結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積り及び情報収集により補完している。

(2)全国値の集計(推計)方法

当年産の調査において全国の区域を調査の対象とした作物については、都道府県の作付面積の積み上げにより算出している。

また、主産県を調査の対象とした作物については、それぞれ次により推計している。

ア 陸稲、かんしょ、果樹及び茶

全国値=主産県の作付(栽培)面積の合計値+主産県以外の各都道府県(以下「非主産県」という。)の作付(栽培)面積の合計値(x)

x:直近の全国調査年における非主産県の作付(栽培)面積の合計値×作付(栽培)面積の変動率(y)

y:当年産における主産県の作付(栽培)面積の合計値÷直近の全国調査年における主産県の作付(栽培)面積の合計値

イ 飼料作物

(ア)牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー

アに同じ。

(イ)飼料用米及びWCS用稲

当年の「新規需要米の都道府県別の取組計画認定状況」(農林水産省農産局)の値を用いている。

(ウ)(ア)及び(イ)以外の飼料作物

全国値=直近の全国調査年の全国値×作付(栽培)面積の変動率(x)

(エ)飼料作物計

(ア)、(イ)及び(ウ)を合計し算出している。

ウ えん麦(緑肥用)

全国値=主産県の作付面積の合計値+非主産県の作付面積の合計値(x)

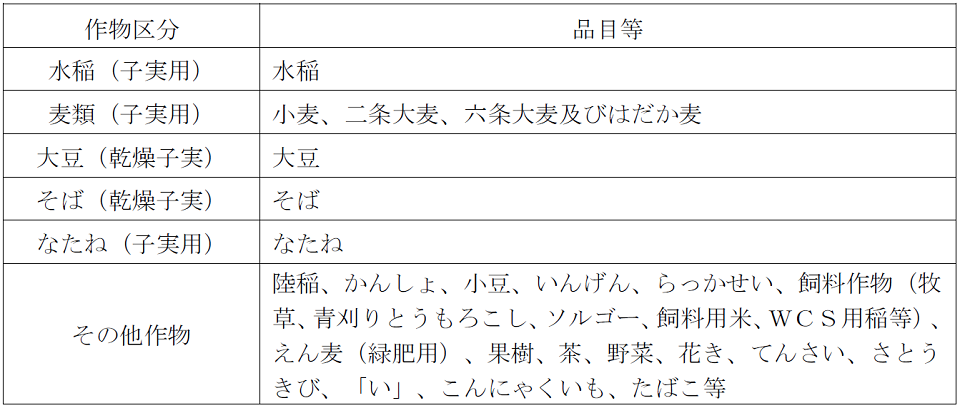

- 農作物作付(栽培)延べ面積(加工統計)

全ての農作物の作付(栽培)延べ面積を対象とした加工統計であり、農作物作付(栽培)延べ面積については、作物統計調査及び特定作物統計調査で把握している作物はその作付(栽培)面積、それ以外の作物については情報収集により把握又は推計した作付(栽培)面積を集計して作成している。

なお、野菜(作付面積)、花き(作付面積)については、作況調査(野菜)、作況調査(花き)の調査の概要に、特定作物統計調査の品目である小豆、いんげん、らっかせい、こんにゃくいも及び「い」(作付面積)については、特定作物統計調査の調査の概要に掲載している。

ア 各作物区分と当該作物区分に属する品目等は以下のとおりである。

イ 当年産の作物統計調査及び特定作物統計調査において、全国の区域を調査の対象とする作物、てんさい、さとうきび及び「い」については、作物統計調査及び特定作物統計調査で把握した面積を用いている。

ウ 当年産の作付面積調査及び特定作物統計調査において、主産県を調査の範囲とした作物については、調査対象県は調査で把握した面積を用い、非主産県は以下の方法により推計した面積を用いている。

(ア)陸稲、かんしょ、牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴー、果樹、茶、野菜及び花き

非主産県値=直近の全国調査年における非主産県の作付(栽培)面積×作付(栽培)面積の変動率(x)

x:当年産における主産県の作付(栽培)面積の合計値÷直近の全国調査における主産県の作付(栽培)面積の合計値

(イ)えん麦(緑肥用)、小豆、いんげん、らっかせい及びこんにゃくいも

非主産県値=直近の全国調査年における非主産県の作付面積×作付面積の変動率(x)

エ その他飼料作物(牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴー、飼料用米及びWCS用稲以外の飼料作物)

都道府県値=直近の全国調査年における都道府県の作付(栽培)面積×作付(栽培)面積の変動率(x)

オ 飼料用米及びWCS用稲については、当年産の「新規需要米の都道府県別の取組計画認定状況」(農林水産省農産局)の値を用いている。

カ たばこについては、当年産の日本たばこ産業株式会社の検査面積(履行確認契約面積)の値を用いている。

キ イからカまで以外の作物については以下の方法により推計した面積を用いている。

都道府県値=前年における都道府県のイからカまで以外の作物の作付(栽培)面積×作付(栽培)面積の変動率(x)

x:当年の都道府県におけるイからカまでの合計値÷前年の都道府県におけるイからカまでの合計値

用語の説明

- 耕地

農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔を含む。

なお、「栽培」とは、生産物を得ることを目的として作物を肥培管理することである。 - 本地

直接農作物の栽培に供される土地で、耕地からけい畔を除いた耕地をいう。 - けい畔

耕地の一部にあって、主として本地の維持に必要なものをいう。いわゆる畦(あぜ)のことで、田の場合はたん水設備となる。 - 田

たん水設備(けい畔等)と、これに所要の用水を供給し得る設備(用水源・用水路等)を有する耕地をいう。 - 畑

田以外の耕地をいう。これには通常、畑と呼ばれている普通畑のほか、樹園地及び牧草地を含む。 - 普通畑

畑のうち樹園地及び牧草地を除く全てのもので、通常、草本性作物を栽培することを常態とするものをいうが、木本性作物を栽培するものであっても、苗木を栽培するものや1a以上の集団性がない栽培形態であるものを含む。 - 樹園地

畑のうち、果樹、茶等の木本性作物を1a以上集団的に栽培するものをいう。

なお、ホップ園、バナナ園、パインアップル園及びたけのこ栽培を行う竹林を含む。 - 牧草地

畑のうち専ら牧草の栽培に供されるものをいう。 - 拡張(増加要因)

耕地以外の地目から田又は畑に転換され、既に作物を栽培するか、又は次の作付期において、作物を栽培することが可能となった状態をいう。

拡張は、荒廃農地、山林又は原野等からの開墾や自然災害からの復旧等によって生じる。

なお、田畑別にみた場合、田畑転換は増加(減少)要因となるため、便宜的に田畑転換による田(畑)の増加は田(畑)の拡張に含めている。 - かい廃(減少要因)

田又は畑が他の地目に転換し、作物の栽培が困難となった状態をいう。

かい廃は、自然災害又は人為かい廃によって生じる。

なお、田畑別にみた場合、田畑転換は減少(増加)要因となるため、便宜的に田畑転換による田(畑)の減少は田(畑)のかい廃に含めている。 - 荒廃農地

耕作の用に供されていたが、耕作放棄により耕作し得ない状態(荒地)となった土地をいう。 - 田畑転換

田が畑に、畑が田に現況の地目が変換することをいう。 - 作付面積

は種又は植付けをしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物(水稲、麦等)を作付けしている面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積もり、作付面積として計上している。 - 栽培面積

は種又は植付けの後、複数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物(果樹、茶等)を栽培している面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積もり、栽培面積として計上している。 - 子実用

主に食用にすること(子実生産)を目的とするものをいう。 - 乾燥子実

主に食用を目的に未成熟(完熟期以前)で収穫されるもの(えだまめ、さやいんげん等)を除いたものをいう。 - 夏期全期不作面積

夏期期間(当該地帯のおおむね水稲の栽培期間)を通じて不作付けの状態の本地面積をいう。 - 年産区分

統計表示の場合の年産区分は、その作物の収穫年次としている。 - 作付(栽培)延べ面積

水稲(子実用)、麦類(子実用)、大豆(乾燥子実)、そば(乾燥子実)、なたね(子実用)及びその他作物の作付(栽培)面積の合計をいう。したがって、年産区分を同一とする水稲二期作栽培、季節区分別野菜等により、同一ほ場に2回以上作付けされた場合は、それぞれを作付面積とし、延べ面積としている。 - 耕地(本地)利用率

耕地(本地)面積を「100」とした場合の作付(栽培)延べ面積の割合である。

調査票

面積調査実測調査票(PDF:326KB)

作付面積調査調査票(団体用)(茶用)(PDF:361KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(陸稲、なたね(子実用)用)(PDF:501KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(麦類(子実用)用)(PDF:604KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(大豆(乾燥子実)、飼料作物、えん麦(緑肥用)、かんしょ、そば用)(PDF:557KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(てんさい用)(PDF:423KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(さとうきび用)(PDF:449KB)

果樹作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(みかん・その他かんきつ類用)(PDF:597KB)

果樹作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(その他品目用)(PDF:508KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(経営体用)(小麦(子実用)、二条大麦(子実用)、六条大麦(子実用)、はだか麦(子実用)、大豆(乾燥子実)、そば用)(PDF:668KB)

畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(経営体用)(なたね(子実用)用)(PDF:718KB)

利用上の注意

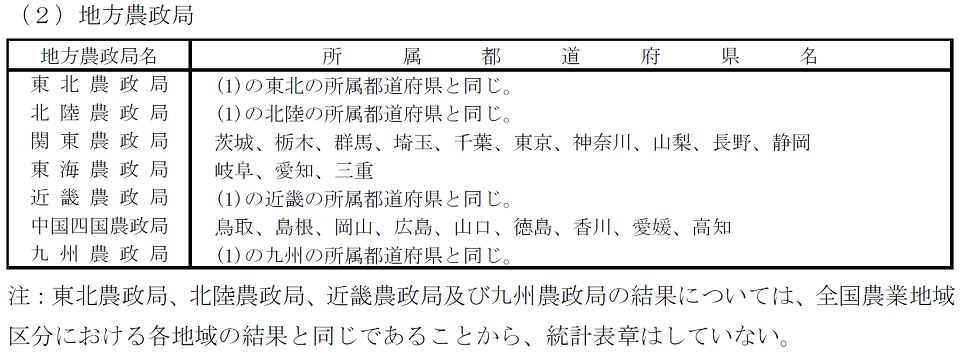

- 統計の全国農業地域及び地方農政局の区分とその範囲は、次のとおりである。

- 統計数値については、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

- 割合について

統計表に掲載した割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 - 統計表中に用いた記号は次のとおりである。

「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)又は増減がないもの

「-」:事実のないもの

「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの

「△」:負数又は減少したもの

「nc」:計算不能 - 秘匿方法について

統計調査結果について、生産者数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施すことがある。

なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。 - 調査終了からおよそ3か月後(水稲作付面積については、10月、11月)に第1報を公表し、その後、第1報に集計区分を追加の上、確報を公表している。なお、確報値は回答データの精査により第1報の概数値から修正される値がある。

各作物の第1報の公表予定時期は、(リンク先:農林水産統計年間公表予定)を御覧ください。 - なたね、てんさい、さとうきびの作付(栽培)面積は「作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)」に、野菜の作付面積については「野菜生産出荷統計」に、花きの作付(収穫)面積については「花き生産出荷統計」において収穫量等と合わせ掲載している。

利活用事例

- 「食料・農業・農村基本計画」における農地面積の目標の設定及び達成状況の調査、各種土地利用行政の企画立案、行政効果の判定を行うための資料

- 「食料・農業・農村基本計画」における延べ作付面積の見通し、耕地利用率の算出のための資料

- 「食料・農業・農村基本計画」における品目ごとの生産量や作付面積等のKPIの設定及び検証のための資料

- 「農業保険法」(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業の適切な運営のための資料

- 土地改良長期計画の進捗状況の確認を行うための資料

- 国土交通省国土政策局が作成している「国土利用計画」の利用区分の一つである「農地」の計画基準年の値及び進捗状況の確認検証を行うための資料

その他

諮問第93号作物統計調査の変更について(PDF:9.95MB)[外部リンク]

諮問第93号の答申作物統計調査の変更について(PDF:1.43MB)[外部リンク]

諮問第119号作物統計調査の変更について(PDF:3.64MB)[外部リンク]

諮問第119号の答申作物統計調査の変更について(PDF:347KB)[外部リンク]

諮問第135号作物統計調査の変更について(PDF:70.43MB)[外部リンク]

諮問第135号の答申作物統計調査の変更について(PDF:717KB)[外部リンク]

諮問第145号作物統計調査の変更について(PDF:1.98MB)[外部リンク]

諮問第145号の答申作物統計調査の変更について(PDF:442KB)[外部リンク]

諮問第182号作物統計調査の変更について(PDF:9.9MB)[外部リンク]

諮問第182号の答申作物統計調査の変更について(PDF:241KB)[外部リンク]

諮問第190号作物統計調査の変更について(PDF:7.8MB)[外部リンク]

諮問第190号の答申作物統計調査の変更について(PDF:388KB)[外部リンク]

FAQ(Q&A)

- 「作物統計調査(面積調査)」について

Q.どうしても答えなければならないのでしょうか?

A.もし、皆様から回答をしていただけなかったり、正確な回答がいただけなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。

調査の精度を高めるためにも、調査の対象になった皆様の御協力が必要です。調査票の提出を確保するために、締切後に提出のなかった対象へはがきの送付や電話による督促を行っています。

なお、作物統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出していただく義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1項第1号)。

Q.調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?

A.提出された調査票結果を基に、職員又は統計調査員による巡回・見積もり及び職員による情報収集により補完しています。 - 結果の公表について

Q.調査の結果はいつ頃公表されるのですか?

A.公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。 - プライバシーの保護について

Q.調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

A.この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。

統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。

このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。

この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。

なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

<耕地面積及び農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率に関すること>

担当:面積統計班

代表:03-3502-8111(内線3681)

ダイヤルイン:03-6744-2045

<各作物の作付(栽培)面積に関すること>

担当:普通作物統計班

代表:03-3502-8111(内線3680)

ダイヤルイン:03-6744-2044