統計の力で自由研究を攻略!~統計クイズをヒントに宿題終わらせちゃうsummer~<答えと豆知識>

<じゅんびしよう>クイズの答え

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

|

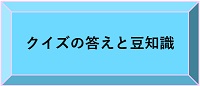

【第1問】

野菜の分類についてのクイズに挑戦だ!

じゃがいも、にんじん、たまねぎの中で仲間はずれがいるよ。

どれか分かるかな?

1 じゃがいも 2 にんじん 3 たまねぎ

|

<解説>

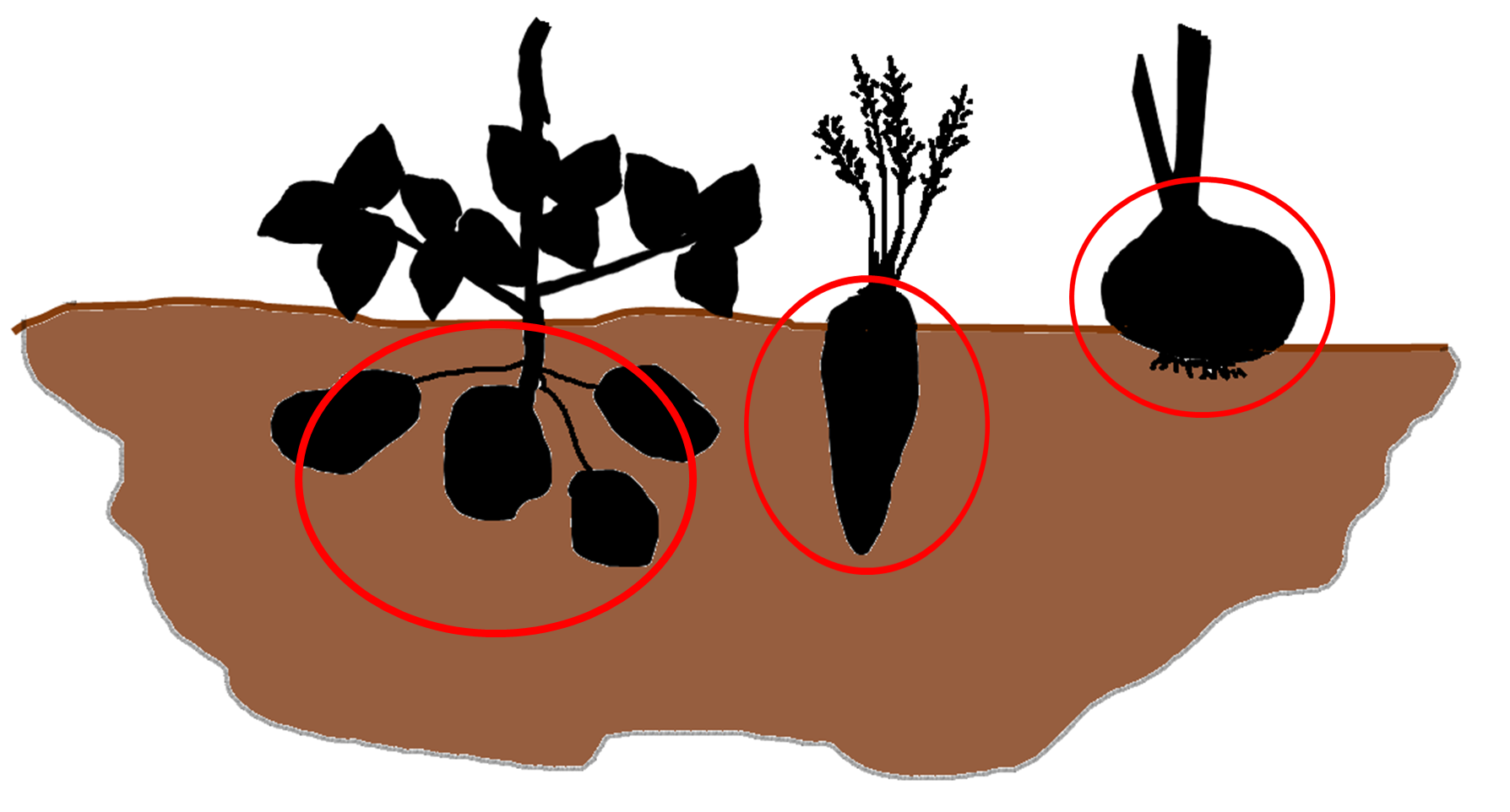

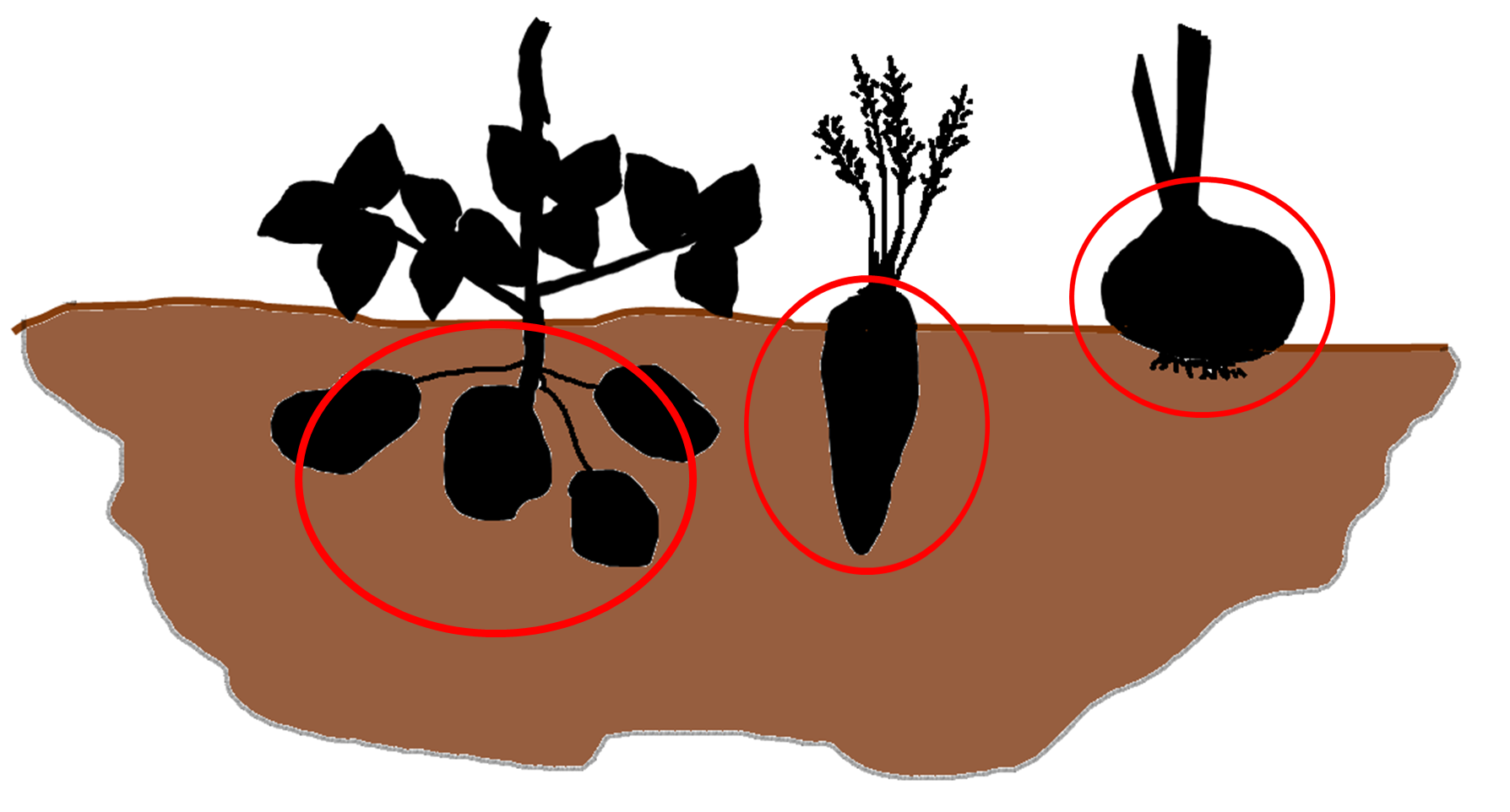

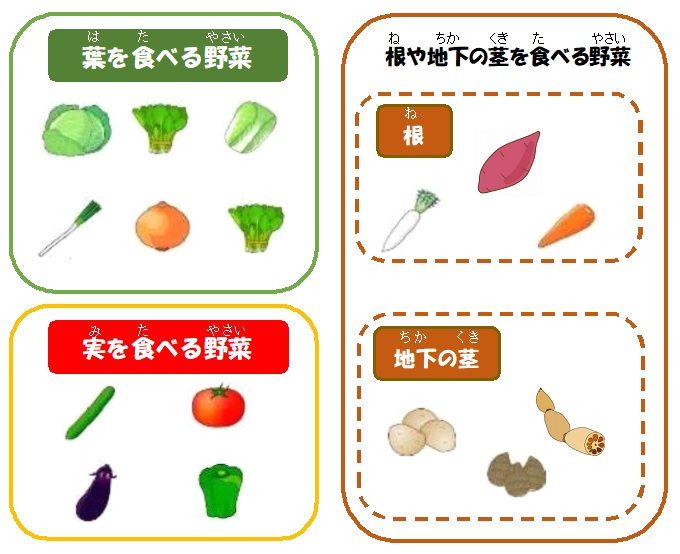

野菜は、食べる部分のちがいによって仲間分けしていて、

果実を主に食べる野菜のことを「果菜類」

葉や茎を食べる野菜のことを「葉茎菜類」

地下から収穫して、根・茎を食べる野菜のことを「根菜類」

というよ。

じゃがいもは、地下茎といって「土の中の茎」が太ったもの、にんじんは「根」が太ったものだよ。

どちらも土の中で育つ根・茎だから、「根菜類」だね。

実は、たまねぎは地上の「葉」の部分の一部が変化したもの(りん葉)なんだ。

葉っぱを食べるということは、「葉茎菜類」だね。

りん葉は次の年に芽を出すための栄養分をたくわえていて、「貯蔵葉」ともいわれているよ。

りん葉が6~12枚ぐらい重なることで、玉ねぎの丸い形になるんだ。

ちなみに、トマトやなすは「果菜類」だよ。

|

・やってみよう!

他の野菜についても、どのような仲間分けになっているか調べてみよう!

|

|

【野菜の分類の豆知識】

いちご、メロン、すいかは「果物」?それとも「野菜」?

卸売市場や外国では、果実(果物)としているところがあるけど、農林水産省では、いちご、メロン、すいかを野菜(果実的野菜)として取りあつかっているよ。

その理由は、「野菜は主におかず(副食)として使われる草の仲間(草本性)の食べられる植物」としているからだよ。メロンは「木」ではなく、「草」なので野菜に分類しているんだ。

ちなみに、果実は「木になる食べられる植物」としているよ。

|

|

【第2問】

カレーライスに使われる材料を一番多く作っている都道府県を当てるクイズに挑戦だ!

(1)お米を一番多く作っている都道府県はどこかな?

1 北海道 2 秋田県 3 山形県 4 新潟県

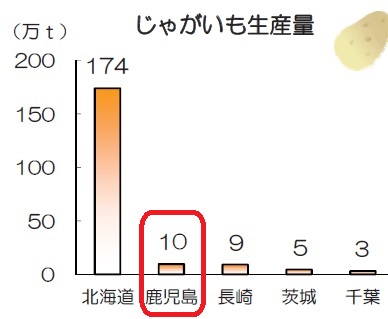

(2)じゃがいもを一番多く作っている都道府県はどこかな?

1 北海道 2 茨城県 3 長崎県 4 鹿児島県

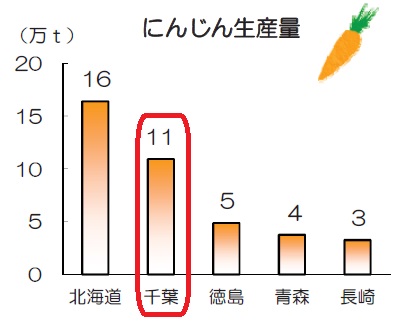

(3)にんじんを一番多く作っている都道府県はどこかな?

1 北海道 2 青森県 3 千葉県 4 徳島県

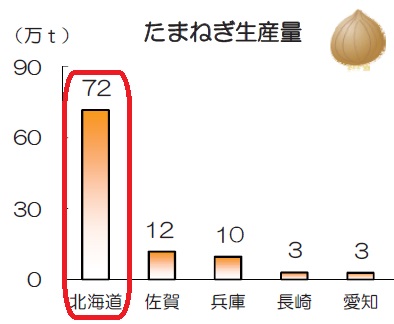

(4)たまねぎを一番多く作っている都道府県はどこかな?

1 北海道 2 愛知県 3 兵庫県 4 佐賀県

|

|

正解は

(1)お米は、4 新潟県

(2)じゃがいもは、1 北海道

(3)にんじんは、1 北海道

(4)たまねぎは、1 北海道

|

<解説>

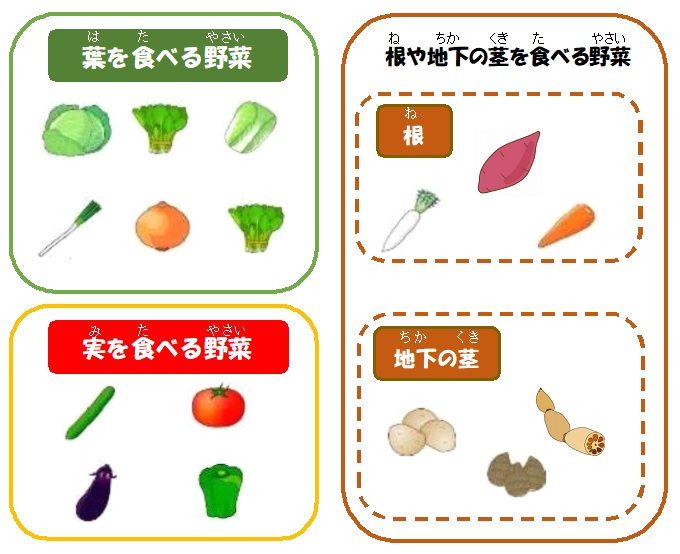

お米を一番作っているのは新潟県!

新潟県は、

昼の気温と夜の気温の差が大きい

信濃川などの大きな川が、肥えた土と豊 かな水を運んでくる

下流には豊かな平野が広がっている

など、米づくりにぴったりな場所なので、米づくりが盛んに行われているよ。

ちなみに、北海道や東北で米の生産量が多い主な理由は、

1 寒いところでもできる米の品種改良や栽培技術が向上したこと

2 昼の気温と夜の気温の差が大きいことが稲の生育にはよい条件となっている

からだよ。

じゃがいもを一番作っているのは北海道!

北海道が全国に占める収穫量の割合は約8割だよ。

4~6月は九州産、7月は関東産、それ以外は北海道産のじゃがいもが店で売られていることが多いよ。

にんじんを一番作っているのは北海道!

北海道は全国に占める収穫量の割合は約3割だよ。

春夏は徳島産・青森産・長崎産、秋は北海道産、冬は千葉産を中心に売られているよ。

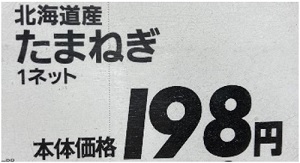

たまねぎを一番作っているのは北海道!

北海道は全国に占める収穫量の割合は約6割だよ。

寒い地域(北海道など)では、春に種をまき8~9月頃に収穫し、あたたかい地域では、秋に種をまいて3月頃に収穫しているよ。

たまねぎは、玉が大きくなって緑色の葉が枯れた後、「休眠」といって眠りの季節に入る性質があって、長い期間、保存することができるから、冷蔵庫や貯蔵庫などに保管しながら出荷しているよ。

|

☆重要☆

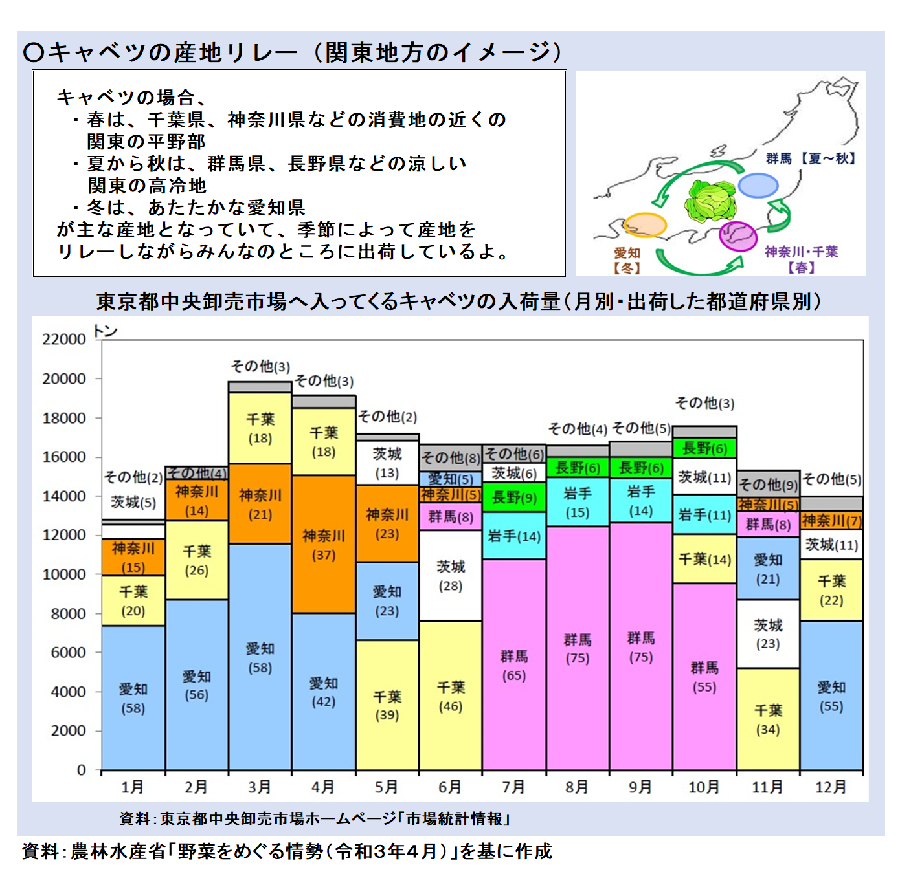

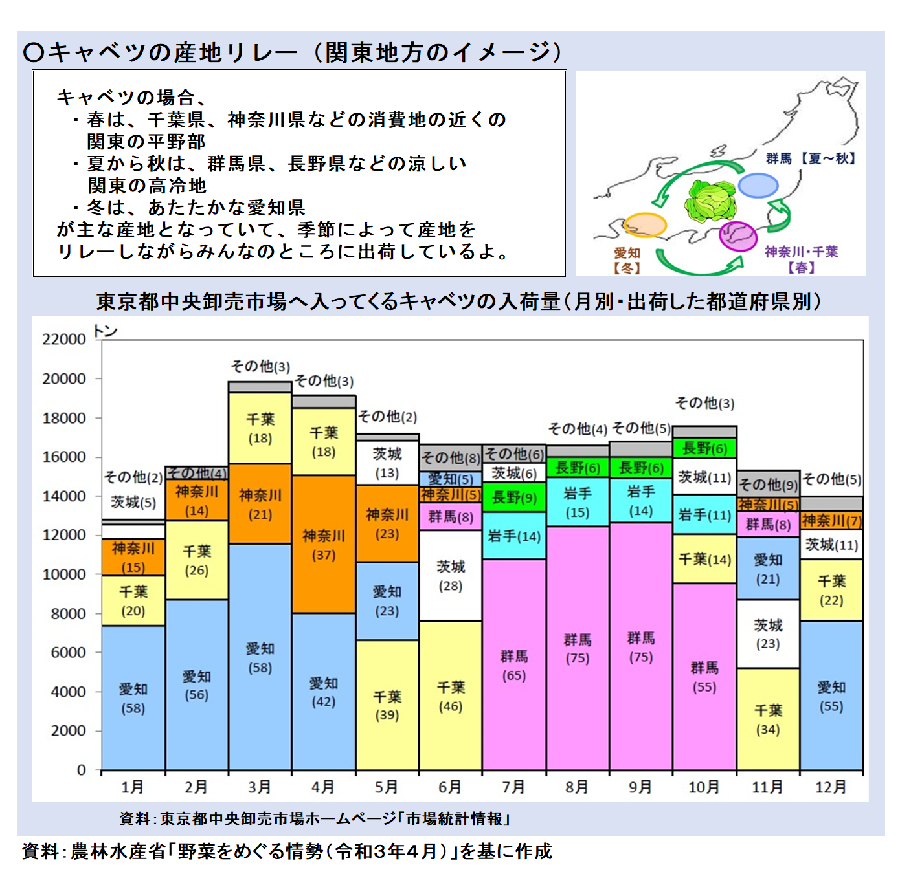

南北に長い日本列島をうまく使って、季節によって野菜を作る地域(産地)を変えながら野菜を出荷しているんだ。

これを「産地リレー」というよ。

↑画像をクリックすると拡大されるよ。

産地リレーのおかげで、一年中、新鮮な野菜が食べられるんだね!

|

<しらべてみよう>クイズの答え

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

|

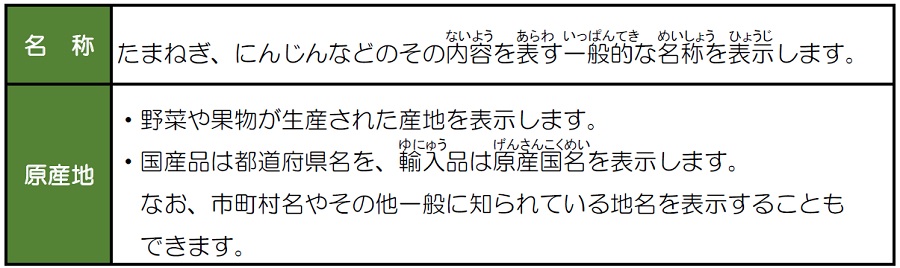

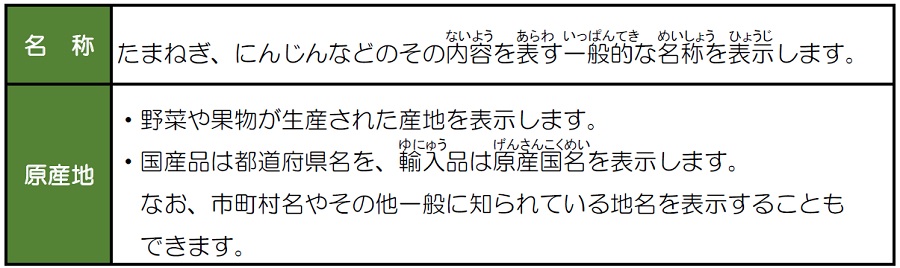

【「食品表示 」の豆知識】

お店では、いろいろな産地の食べ物がならんでいて、いろいろな材料を使った加工食品があるね。

買い物をするとき、安全性や産地、栄養成分などの情報 をみて、食べたい産地のものを選んだり、アレルギーの原因 となる食べ物が入っていないものを選んだりして、自分のほしいものが買えるようになるといいね。

それをできるようにするため、「食品表示法」という法律で食品の種類ごとに表示する内容が決められているんだよ。

例えば・・・

1「生鮮食品」(野菜をふくむ)

「名称(名前)」と「原産地」を表示することになっているよ。

↑画像をクリックすると拡大されるよ。

2「加工食品」

「名称」と「原材料名」(アレルギーの原因となるものが入っている場合はそれも表示)、「添加物」、「内容量」、「賞味期限」、「保存方法」、「製造者 」などを表示することになっているよ。

|

|

【第3問】

買ってきた食材の生産された都道府県は、全国で何位かな?

調べてわかりやすくまとめてみよう!

- 目的の統計データを見つける

- とれた量(収穫量)の大きい順に順番をつける

- 買ってきた野菜の産地の収穫量が何番目か調べる

- グラフにまとめるなど、工夫して見やすくしてみよう!

|

|

・やってみよう!

買ってきた野菜は、自分の住んでいる地元でつくられた野菜だったかな?それとも遠くで作られたものかな?

自分の住んでいる都道府県と買ってきた野菜をつくった都道府県を色でぬってみよう!

この日本地図をつかってね。

白地図(PDF:148KB)

|

|

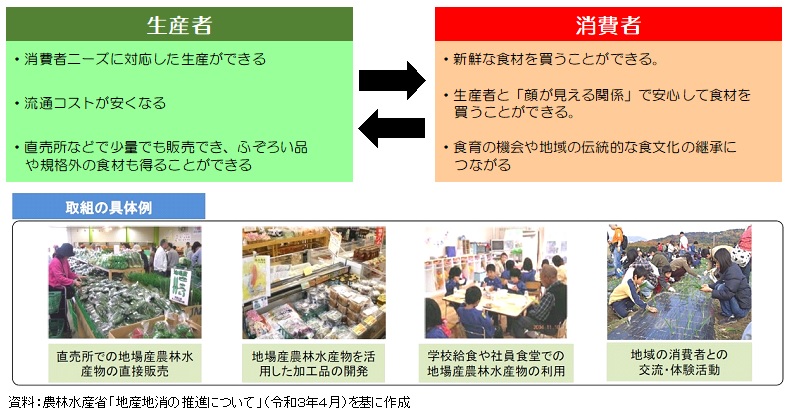

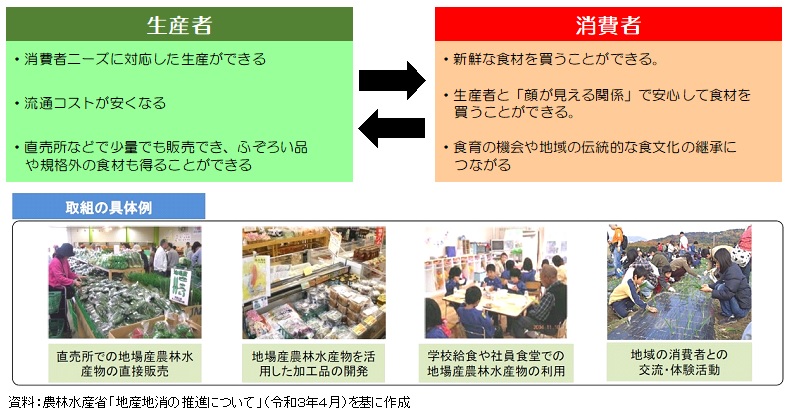

【「地産地消」の豆知識】

地産地消とは、地元でとれた野菜、くだもの、肉、魚などの食材を地元で食べることで、生産者(作る人)と消費者(食べる人)の距離を縮める取り組みだよ。

学校の給食にも地元の食材は使われているから、キミたちも地産地消の主役だよ!

↑画像をクリックすると拡大されるよ

|

|

【第4問】

お店にならんでいる商品の容器や袋には、「消費期限」や「賞味期限」のどちらかが書いてあるよ。

サンドイッチやお弁当に書いてあるのはどっちかな?

1 消費期限 2 賞味期限

|

<解説>

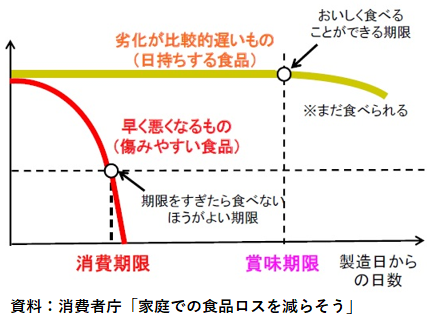

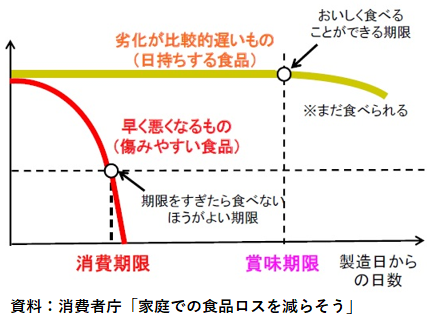

消費期限と賞味期限のちがいって、なに?

・消費期限(期限を過ぎたら食べないほうがよい期限)

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。

お弁当、サンドイッチ、ケーキなど、傷みやすい食品に表示されているよ。

・賞味期限(おいしく食べることができる期限)

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずおいしく食べられる期限」のこと。

スナック菓子、かんづめ、ペットボトル飲料など、消費期限にくらべ、傷みにくい食品に表示されているよ。

<賞味期限と消費期限のイメージ>

ただし、賞味期限も消費期限も、袋や容器を開けないで、書かれたとおりに保存していた場合の安全やおいしさを約束したもの。

一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしよう!

|

【挑戦問題!】

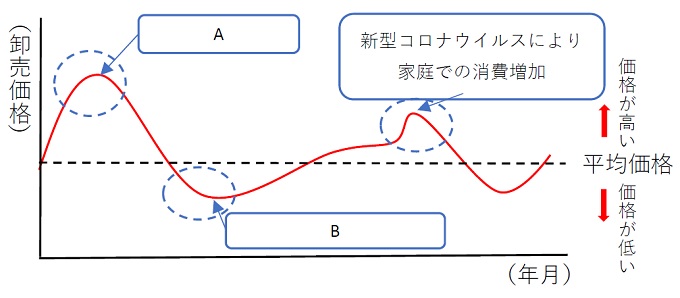

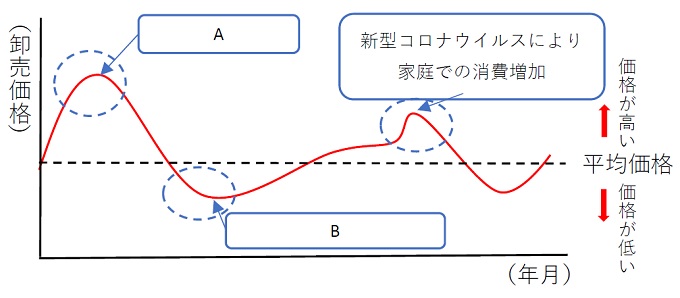

同じ野菜でも時期によって価格(ねだん)が高くなったり安くなったりするよ。下の図をみてどのようなことが影響しているかわかるかな。

それぞれA、Bに入る理由の組み合わせをえらんでね。

ア

A 天気が良く育ちが良かった

B 猛暑や雨のふった量が少なかった

イ

A 冬があたたかく育ちが良かった

B 雨の時期が長くつづき天気の日が少なかった

ウ

A 雨の時期が長くつづき天気の日が少なかった

B 天気が良く育ちが良かった

|

|

正解は、

ウ

A 雨の時期が長くつづき天気の日が少なかった

B 天気が良く育ちが良かった

|

<解説>

長雨や日照不足などの影響で、天候不良により野菜の生育が悪くなると、生産量が減少し、市場への出荷量が少なく品薄状態になり、価格が高くなるよ。

反対に、天気が良くて生育がいいと、生産量が増加し、市場への出荷量が多くなり価格が低くなるよ。

|

☆重要☆

野菜は天気や気温の変化によって、市場へ出荷される量が多くなったり、少なくなったりして、価格が変わりやすいよ。

その理由は、

1 天気や気温によって野菜の成長やできばえが変わりやすい。

2 野菜は長い間保存することができない。

からだよ!

|

|

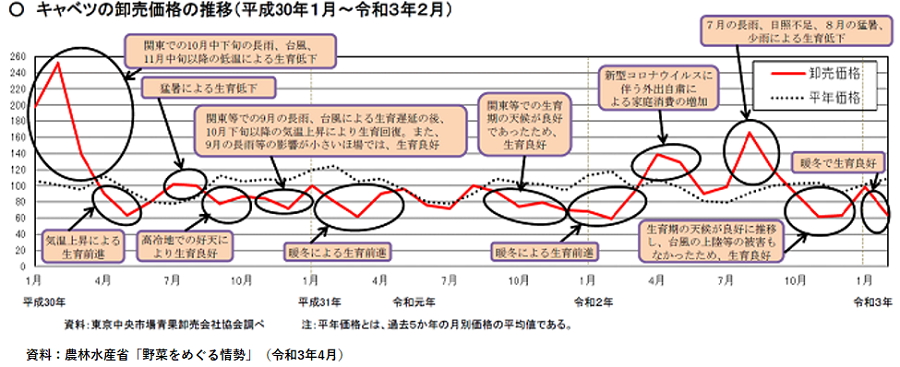

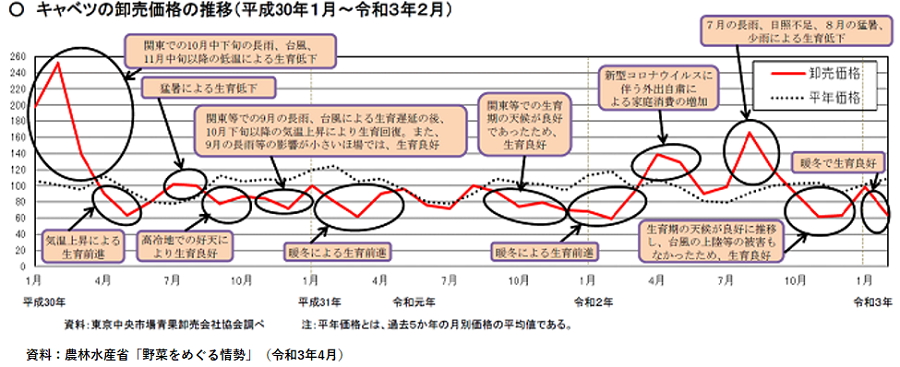

☆参考☆

キャベツの卸売価格の推移(時間がたつにつれ変化すること)を見てみよう!

↑画像をクリックすると拡大されるよ

新型コロナウイルスの影響で、学校が休校になった人も多いんじゃないかな。

給食の代わりに家庭でお昼ごはんを食べたり、外食に行かなくなったことによって、家で調理する機会が増えて、家庭での野菜の消費も増えて、一時的に野菜の価格が高くなったこともあったんだよ。

|

<つくってみよう>クイズの答え

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

|

【第5問】

家庭から出る食品ロスで、最も多い原因はなんでしょう。

1 食べ残し 2 手つかずの食品 3 皮のむきすぎ

|

<解説>

食品ロスは本来食べられるのに捨てられる食品。

世界の9人に1人(約8億人)が栄養不足と言われているよ。

好き嫌いせずに、残さず食べようね!

|

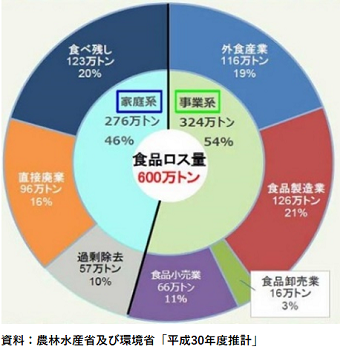

【挑戦問題!】

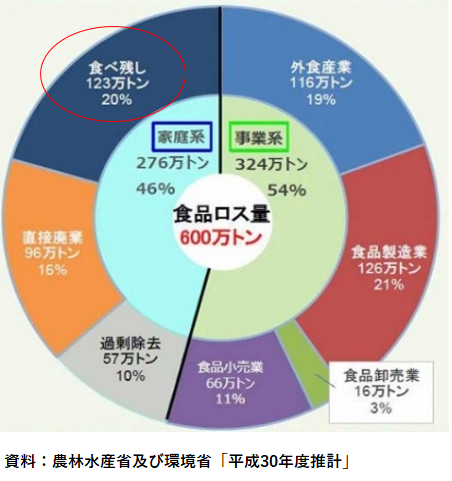

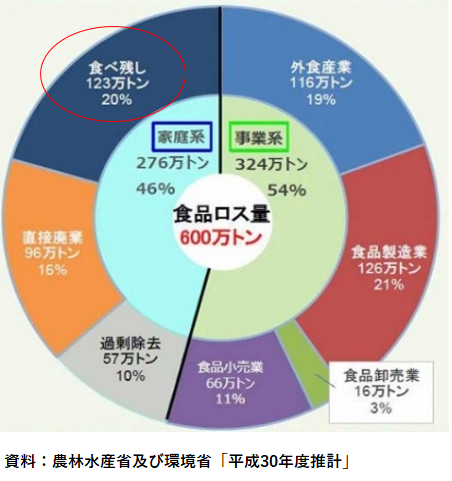

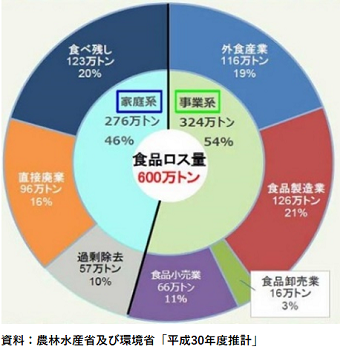

右のグラフで「家庭から出る食品ロス量」は276万トンです。

そのうち、「食べ残し」は123万トン、「直接廃棄(手つかずの食品)」は96万トン、「過剰除去(皮のむきすぎ)」は57万トンとなっています。

それぞれ「家庭から出る食品ロス量」にしめる割合(%)がどれくらいになるか、計算してみよう!

ヒント:グラフの割合は食品ロス量の「全体」を100としたときの割合だよ。

|

|

正解は、食べ残し:45%、直接廃棄:35%、過剰除去:21%

|

<解説>

上の円グラフは、食品ロス量の全体(600万トン)を100とした場合の割合を計算したものだね。

挑戦問題は、家庭から出る食品ロス量(276万トン)を100とした場合の割合となるよ。比べる範囲がちがうので割合も異なって来るんだね。

食べ残しが45%で1番だけど、買いすぎなどによって使わずに食べられなくなってしまった「直接廃棄」も35%もあるよ。

|

【「食品ロス」の豆知識】

食品ロスを減らすためには、一人ひとりの取り組みが重要だよ。大切なのは、「もったいない」を意識して行動すること!

食品ロスを減らすためには、

買物の時に「買いすぎない」

料理を作る時に「作りすぎない」

そして、「食べきる」

ことが重要だよ。

↑画像をクリックすると拡大されるよ

|

お問合せ先

大臣官房統計部統計企画官 統計広報推進班

代表:03-3502-8111(内線3589)

ダイヤルイン:03-6744-2037

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

のクイズをといて、

のクイズをといて、

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

のクイズをといて、解説をよんでみよう!

のクイズをといて、解説をよんでみよう!