製糸

養蚕農家が生産した繭から糸を繰って生糸をつくる産業を製糸業といいます。ここでは、「繭の輸送」「煮繭・繰糸」「揚返し・仕上げ」の各工程と、明治時代から輸出用生糸に行っていた「検査」や「出荷」等で使用された道具類をご紹介します。

繭の輸送に使用された道具類

製糸業者に引き渡された繭は、製糸工場に運び込まれます。ここでは、繭の蒸れを防いで運ぶ籠など、繭の輸送に必要な道具類をご紹介します。

繭籠(まゆかご)(明治末期~主として明治~大正)

輸送用繭籠で、籠に麻袋に詰めた繭を入れる。 径50cm 深さ80cmの竹製。この中央には籠が蒸れないようにするために気抜籠(きぬきかご)を挿してしておく。関東地方やその他各地の繭は、この籠につめて貨車で岡谷に運ばれてきた。1籠の量は通常7斗5升(135ℓ)で、繭は生繭か半乾繭の状態で運ばれることが多かった。戦後、トラック輸送となってからは使用されなくなった。竹製。

気抜籠(きぬきかご)(明治末期~主として明治~大正)

生繭・半乾繭の繭籠内での蒸れを防ぐため、輸送用繭籠の中心部へこれを挿して湿気を抜いた。径14cm、長さ75cm。竹製。

繭袋(麻製)(まゆぶくろ(あさせい))(昭和11年)

繭を入れる袋。生繭の輸送に用いた。麻製。「マルジュウ片倉製糸紡績株式会社」で使用した。

繭袋(和紙製)(まゆぶくろ(わしせい))(昭和初期)

繭を入れる袋。乾繭の保存に使用した。岡谷の吉田館で使用したもの。和紙製。

版木(はんぎ)(明治)

繭荷に刷った版木。「信州諏訪郡平野村 マルキチ吉田館行」と彫られている。

煮繭・繰糸に使用された道具類

製糸工場では、繭を煮て軟らかくし、繭糸をほぐれやすくした後、複数本の繭糸を合わせて糸を繰り、必要な太さの生糸を作ります。ここでは、煮繭機や繰糸機など煮繭・繰糸に必要な道具類をご紹介します。

平枠(ひらわく)(古来から)

木製糸巻き。幅33.5cm、長さ23cm。中心の軸棒を左手で持ち、もう片方の手で枠を回しながら糸繰りを行った。

胴繰器(どうぐりき)(江戸時代まで)

右手首を招き猫のように筒胴枠を叩いて回転させ、左手では生糸により掛けをしながら、糸を左右に振ってあやをとり、筒胴枠に巻き上げる。木製で、奥州地方で多く使用された。枠は1本の径が13cm、長さ26cmの丸太で中空にしたもの。

胴繰器(どうぐりき)(江戸末期ころ)

径の異なる円形板を綱で連結させ、胴繰枠の回転効率を高めた。

牛首(うしくび)(江戸時代)

木の又を利用してその先に繰枠を付けて、回転させて糸を巻き取った。この姿が牛に似ていることから牛首と名付けられた。釜は粘土製、鍋は土鍋もしくは鉄製鍋を使っていた。

座繰り器(ざぐりき)(万延年間に上州地方から信州へ移入)

4ヶの歯車を組み合わせ、把手を回すことにより繰枠(くりわく)が4、5回転し、繰糸作業の効率化が図られた。

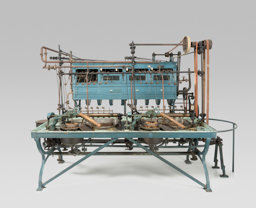

フランス式繰糸機(ふらんすしきそうしき)(明治初期フランスから輸入)

明治5年創業の官営富岡製糸場で使われた300釜の繰糸機の中の2釜で、「151番」「152番」と記されている。世界に残る唯一のフランス式繰糸機で、明治29年には2条繰りの共より式から、4条繰りのケンネル式に転換し、富岡製糸場で昭和6年まで使われた。本体は鉄製、繰糸台は真鍮製、鍋は銅製であり、その後鍋は陶器製に替えた。

足踏式座繰り器(あしぶみしきざぐりき)(大正~昭和)

明治初期、イタリア式及びフランス式繰糸機を折衷した諏訪式繰糸機を基として開発され、家庭用、家内工業用として使われた。大正、昭和初期に出釜(だしがま)として使用された。足踏みではずみ車を回転させ、小枠及び綾振り機構に連動させた。繭の解れを良くするため、鉄鍋で繭を高温で煮ながら繰糸した。

諏訪式繰糸機(すわしきそうしき)(明治8年開発)

イタリア式とフランス式を折衷した2条繰り諏訪式繰糸機。岡谷の武居代次郎によって開発された。「ボンボク釜」と呼ばれるボイラからの蒸気で熱源をとり、陶器製の煮繭鍋(しゃけんなべ)、繰糸鍋で湯を沸かした。小枠の回転は水車を動力とした。木製で廉価で製作でき、これが諏訪地方で多く使用され、条数を増やして全国へ普及した。

4条繰り諏訪式繰糸機(よんじょうぐりすわしきそうしき)(明治末期)

2条繰り諏訪式繰糸機の条数を増やし、4条繰りとした。一人の繰糸者が煮繭(しゃけん)と繰糸を行う兼業型で、全国に普及した。

中山社繰糸鍋(なかやましゃそうしなべ)(明治初年)

円形陶器製の繰糸鍋。蒸気管は直接鍋中に挿入された。径30cm、深さ8cm。底中央に1ケ(径1cm)の排水用の穴がある。岡谷市間下の中山社で使用した。

煮繭鍋(しゃけんなべ)(明治初年)

円形陶器製煮繭鍋(しゃけんなべ)。蒸気管は直接鍋中に挿入された。径23cm、深さ12cm。中山社の諏訪式繰糸機で用いたといわれている。

半月形繰糸鍋、煮繭鍋、手鉢(はんげつがたそうしなべ、しゃけんなべ、てばち)(明治末期)

諏訪式繰糸機用半月形陶器製繰糸鍋(長さ34cm、幅47cm、深さ11cm)、煮繭鍋(しゃけんなべ)(径22cm、深さ12cm)、手鉢(径13cm、深さ9cm)。これが繰糸台1台分である。繰糸鍋と煮繭鍋には、内部に蒸気管の取入れ口がついており、パイプを挿入し、鍋底にあけられた細孔から蒸気が出る仕組みになっている。

6条繰り諏訪式繰糸機(ろくじょうぐりすわしきそうしき)(大正末期)

煮繭(しゃけん)と繰糸を分業としたことにより、繰糸者は繰糸に専念することができ、繰糸能率及び糸質の向上が図られた。5条繰り繰糸機以降、煮繰分業となった。

8条繰り諏訪式繰糸機(はちじょうぐりすわしきそうしき)(大正末期~昭和初期)

諏訪式繰糸機を6条から7条、8条へと増やしたもの。繭の糸口を探す索緒器(さくちょき)が取り付けられており、繰糸の効率化が図られた。岡谷市湊の山岡文八氏が考案したもので、別名 山岡式繰糸機と呼ばれている。

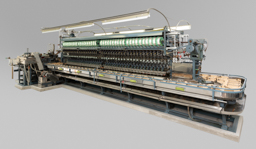

御法川式多条繰糸機(みのりかわしきたじょうそうしき)(大正中期~昭和20年代)

諏訪式繰糸機とは発想を異にする革新的な繰糸機械。明治40年(1907)に発明家 御法川直三郎が片倉製絲紡績(株)と開発した。諏訪式繰糸機よりも繰糸速度を低くし、その分条数を増やして20条の立繰式とし、回転接緒器を付けて繰糸をし易くした。この機械で作られた生糸の品質はアメリカで高く評価され、その後数々のメーカーが多条繰糸機の開発を行った。繰糸者が立って行う立繰式機構は、現在の自動繰糸機の骨格となっている。

織田式多条繰糸機(おだしきたじょうそうしき)(昭和初年)

10条繰り立繰型多条繰糸機。集緒器(しゅうちょき)への節詰りにより、繰糸張力が高くなると1枠単独で繰枠が停止する機構が付いた。このことにより、糸切断が少なくなり、繰糸能率が向上した。この機械は岡谷のヤマニ笠原組で使用したものである。

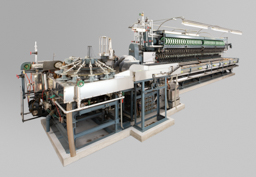

増沢式多条繰糸機(ますざわしきたじょうそうしき)(昭和5年)

20条の多条繰糸機で岡谷のマルニ増沢商店が開発した。繰糸鍋は約2mの陶器製。集緒器への節詰りによる張力上昇や、糸故障により1緒毎に小枠が停止する機構が組み入れられた。この繰糸機は長野県岡谷繭検定所で使用されたもので、糸長計、接緒計数器等がつけられている。昭和39年まで農林省指定の繭検定機として使用されていた。自社産の多条繰糸機を設置していた片倉や郡是を除くと、全国の製糸工場の約70パーセントに導入された。

恵南式自動繰糸機(けいなんしきじどうそうしき)(昭和30年代~50年代)

昭和33年、蚕糸式繊度感知器を組み込んだ定繊式自動繰糸機。給繭方式は固定給繭式で、繊度感知器の位置や索緒方式はたま式、日産式と異なる。

配繭籠(はいけんかご)(明治)

座繰り機で糸繰りをする場合、あらかじめ重さを測定した乾繭をこの籠に入れて繰糸者に配るための籠。繰糸後の生糸重を測定することにより、その繰糸者の生糸量歩合を算出することができた。

温度計(おんどけい)(昭和30年以降)

進行式煮繭(しゃけん)機、繰糸機の温度測定に使用。一方を機械中に入れ、外部から温度測定ができるようになっており、 L字型の金属のさやにはめてある。

イタリア式繰糸機(いたりあしきそうしき)(昭和初年イタリアから輸入)

昭和初年にイタリアから輸入した直繰式(じきそうしき)繰糸機。繰糸者2人に対し、煮繭(しゃけん)・索緒(さくちょ)をする人が1人の3人体制で行う。回転接緒器が付き、ケンネルよりで繰られる糸は、繰糸者の頭上を通り、大枠へ直接巻き取られる。大枠は木箱で囲まれ、ボイラからの暖管が通り、生糸が乾燥される機構になっている。

ニッサン式自動繰糸機(にっさんしきじどうそうしき)(昭和50~60年代)

昭和51年に日産自動車が開発したHR3型自動繰糸機。集緒器に生糸の節が詰まることによる微少な張力変動を感知して小枠が停止する機構が組み入れられ、繊度感知器はセリシンが詰まり難い形に改良され、安定した繊度制御が可能となった。わが国最先端の自動繰糸技術である。

繰糸鍋(そうしなべ)(明治6年)

繰糸用木製鍋。蒸気管及び排水用の穴があいている。外形半月型で、24×39cm、深さ12cm。明治6年、岡谷市の吉田館にて使用された。

半月形繰糸鍋(はんげつがたそうしなべ)(明治10年ごろ)

半月形陶器製繰糸鍋。長さ33cm、幅24cm、深さ10cm。排水用の小穴がある。

半月形繰糸鍋(はんげつがたそうしなべ)(明治初年)

半月形銅製繰糸鍋。長さ43cm、幅30cm、深さ8cm。上諏訪の深山田製糸場で使用していた。松本市やかん屋製という。

半月形繰糸鍋(はんげつがたそうしなべ)(明治初年)

半月形トタン製繰糸鍋。長さ37cm、幅25cm、深さ10.5cm。外部に径1cmばかりの真鋳パイプが付いている。

分業式煮繭鍋(ぶんぎょうしきしゃけんなべ)(大正末期)

5条繰り諏訪式繰糸機以降、繰糸者による煮繭(しゃけん)と繰糸が分業となり、専門の煮繭器による煮繭が行われるようになる、煮繭専用に用いた陶器製鍋。径24.5cm、深さ24cm。側面の小穴は蒸気管挿入口であり、鍋底の蒸気噴出口と連結している。蒸気が直接繭に当たらず、均一に行き渡るよう目皿(めざら)が入っている。太穴は排水口をふさぐ木製棒の挿入口である。

煮繭籠(しゃけんかご)(昭和初期)

分業式煮繭鍋(しゃけんなべ)で繭を煮る際に、繭をこの籠に入れて煮繭を行った。側面の留め具により網が開閉する。真鍮製。径25cm、深さ7.5cm。

配繭籠(はいけんかご)(明治)

座繰り機で糸繰りをする場合、あらかじめ重さを測定した乾繭をこの籠に入れて繰糸者に配るための籠。繰糸後の生糸重を測定することにより、その繰糸者の生糸量歩合を算出することができた。

奥州式座繰り器(おうしゅうしきざぐりき)(江戸)

小枠の回転速度の向上を大小のプーリー(滑車)の組合わせによって行った。把手のついたプーリーの径を、小枠についたプーリーの径の約5倍とし、把手を1回転することにより小枠が約5回転するようにした。また、山路絡交器(やまみちらっこうき)により綾振りを連結して行い生糸が接着しないようにし、小枠を止めることなく接緒(せっちょ)を行った。奥州地方で盛んに用いられた。繭を付属の鍋で煮ながら行う。

上州式座繰り器(じょうしゅうしきざぐりき)(江戸)

歯車4ヶを組合わせることで、把手を1回転することにより小枠が約5回転するようにした。小枠は2個同時に回転し、山路絡交(やまみちらっこう)によって綾振りが行われる。当初は小枠1つであったが、繰糸能率を向上させるために小枠を2つにした。しかし生糸品質が悪くなり、次第に使用されなくなった。把手の回転は左手で行い、右手で接緒(せっちょ)した。繭を付属の鍋で煮ながら行う。

右手座繰り器(みぎてざぐりき)(江戸(天保年間頃))

右手で把手を回し、歯車の組合せで小枠が約5回転するようになっている。生糸が接着しないようにするための絡交(らっこう)は山路式ではなく、歯車の回転からの往復運動で行われる。右手で把手を回し、接緒(せっちょ)作業は左手で行った。

揚返し・仕上げに使用された道具類

繰糸した生糸は小枠に巻かれているため、大枠に巻き直します(揚返し)。巻き取った生糸の束(綛(かせ)といいます。)は、最初と最後の糸口がわかるように結び、糸がバラバラにならないよう別の糸で数ヶ所留める「あみそ掛け」を行った後、大枠から外して捻ります。この綛を20本程度まとめて束ね(括(かつ)といいます。)、箱に詰めて出荷します。

揚返器(あげかえしき)(明治中期以降)

家内工業用の揚返し器。歯車の組合せで把手を回すことにより大枠の回転数を増し、効率的に揚返しができる。綾振りは大枠の回転に連動するよう工夫されている。大枠は6角枠で8綛用。

揚返機(あげかえしき)(大正)

工場で使われた揚返し機の1窓。工場ではこれが連結し、動力で大枠が回転する。揚返し中の糸を乾燥するためにボイラから蒸気を供給する暖管が設けられている。1窓で6綛の揚返しができる。上部の大枠は次の揚返しに使用するためのもの。

綛箱(かせばこ)(明治)

大枠からはずした綛糸(かせいと)を縦方向に揃えて並べて入れ、綛捻りをするまで保管する。 木製、横26.5cm、深さ14cmの桶形で、長さ68cm。木製。

糸捻器(いとねじりき)(明治)

仕上げの際、生糸の綛(かせ)を金属の先端部分にかけて生糸を捻るときに使用した。足で木製脚を抑えて動かないようにして使用する。

括造機(かつぞうき)(明治)

「ちまき生糸綛(きいとかせ)」を箱内へ積み重ねて上方から板を押しあて、把手を回転することにより、上方から綛を締めて圧縮し、その後、括ひもでしばり「括(かつ)」とする。木製。

出荷生糸荷造器(しゅっかきいとにづくりき)(大正)

出荷用生糸の荷造りに用いた。鉄骨で、32cm×77cm×100cmの枠をつくり、その底と側に板を張ってある。この中に括(かつ)にした生糸を整列して並べて綿袋に詰め、荷物の形をととのえて1梱とする。この重さは10〆、9〆、8〆等、送り先により異る。輸出用は100斤(16貫=60kg)であった。

出荷袋(しゅっかぶくろ)(大正)

製糸工場で生糸を輸出する際に生糸を梱包したもの。丈夫な木綿製で、工場名が刷られ、取り扱いしやすいように縄が締めてある。

揚返器(あげかえしき)(江戸時代末期)

家内工業用の揚返し器。木枠の周147cm、長さ190cmである。およそ10枠を同時に揚返す。把手を手でまわし、四角の大枠を回転させる。糸の取り外しは、大枠の一角が内側へ落ちる仕組みになっている。

照沼式括造機(てるぬましきかつぞうき)(大正)

「ちまき生糸綛(かせ)」を4列6段に積み重ねて上段の箱に入れ、円型ハンドルに付いた把手を回し、下から圧縮する。その後、括ひもでしばり「括(かつ)」とする。木製。

生糸の検査に使用された道具類

輸出用生糸は、国が定めた検査を受けることが義務づけられていました。検査には品位検査と正量検査があり、品位検査では生糸の品質を表す格付けを行い、正量検査では生糸の水分率を測定して生糸正量を表示します。ここでは、糸むら検査のための巻取機など、生糸の検査に必要な道具類をご紹介します。

懐中秤(かいちゅうばかり)(江戸時代)

繭などの重さをはかるために使用した携帯用の天秤。象牙や黒檀等の竿に目盛りが打ってあり、分銅とともに木製ケースに収まるようになっている。5匁以下のものをはかるときに使用した。

竿秤(腰秤)(さおばかり(こしばかり))(江戸時代)

繭や生糸など、2貫目までの秤量の時に使用した。竿の素材は金属や黒檀などの木である。

竿秤:繭取引などで重量のあるものを計るための竿秤。重さにより支点を変えることができる。腰秤:携帯用の竿秤。分銅・釣部分を革袋に収められるようになっており、腰にはさんで携帯したもの。

天秤(てんびん)(明治初年)

生糸の重さを測定するための平秤。一方に生糸を吊し、一方に分銅を吊して秤の中心部分が合ったところを重量とした。天秤皿、それを吊るすアーム、分銅が一つの箱に納められるタイプもある。

平皿秤(ひらざらばかり)(明治時代)

平皿に試料を載せ、一方に分銅を吊るしてその重さを測定した。

糸目秤(いとめばかり)(明治)

生糸一綛(かせ)の重量を測定した。弧の部分に目盛りが打ってあり、天秤式で重さを読取ることができる。台と支柱は木製。

検位衝(けんいこう)(明治末期)

生糸の繊度(デニール)検査に使用。天秤式。一定糸長の繊度糸を吊すことにより、繊度を目盛りで読み取ることができる。

上皿秤(うわざらばかり)(大正)

繭や生糸など、3貫の重さまでを秤量した。

台秤(だいばかり)(明治初期)

富岡製糸場創業のときフランスから輸入した台秤で、目盛はkgであり、当時「キロ秤(ばかり)」ともいった。木製。

上皿ゼンマイ秤(うわざらぜんまいばかり)(大正)

生糸綛(かせ)など、150匁まで秤量できる。 金属製。高さ25cm。

検尺器(けんしゃくき)(明治末期)

製糸工場で生糸の繊度検査に用いた。繊度(デニール)は一定糸長の重さで表す。これは周囲が1.125mあり、400回巻くと450mの糸が採取でき、自動的に回転が止まって繊度糸がとれる。その重さを検位衡(けんいこう)で測定して繊度を求める。

目札さし(めふださし)(明治)

工女ごとの検査糸の製造目札番号を付けるための札さし。 64cm×19cmの木板に、二列に棒針を立てたもの。

検纇器(けんらんいき)(大正)

黒色の六角枠に手動で生糸を巻き、大中節・小節の検査を行った。

セリプレーン巻取器(せりぷれーんまきとりき)(大正)

工場もしくは生糸検査所のセリプレーン検査で広く使用された。 ボビンに巻かれた生糸を一定糸長、黒色のセリプレーン板に巻きつける。

生糸検査所のセリプレーン検査は、節及び糸むらを検査し、標準写真と照らし合わせて生糸の格付けを行う。工場における検査は、工女の成績に直結した。鉄製。

セリプレーン検査用標準写真(せりぷれーんけんさようひょうじゅんしゃしん)(大正)

セリプレーン検査で糸むら検査を行うための標準写真。糸むらの発生度合によって点数が分かれており、糸むらが少ないほど点数が高い。検査板の糸むら状態と、標準写真とを照らし合わせて点数を付けた。この標準写真は全国共通である。

セリプレーン板(せりぷれーんばん)(大正)

セリプレーン巻取器に生糸をかけて巻きとる黒色の枠板。裏面には糸留めの部品がある。10試料が取れる。46cm×150cm。大型用のもの。

水分検査器(すいぶんけんさき)(明治5年)

官営富岡製糸場で使用。明治5年、富岡製糸場創業にあたり、明治政府がフランス人技士、ポール・ブリュナに依頼し、フランスから輸入したもの。鉄製ホーロー引き。円筒部分のみ現存する。径59cm、高さ116cm。外面には、正面に日本風の松竹梅・鶴亀の意匠が、両面にはフランスの風景がほどこしてある。木炭使用の乾燥器で生糸の水分検査をした。

水分検査器(すいぶんけんさき)(明治5年以降)

官営富岡製糸場で使用。フランスから輸入したもので、電熱により生糸綛(かせ)を乾燥し、生糸の無水量を測定し、生糸正量(無水量×1.11)を求め、生糸取引の公正化を図った。

セリメーター(油槽式)(せりめーたー(ゆそうしき))(大正)

生糸検査所、試験研究機関で生糸単糸の強度・伸度を測定するために使用した。

セリグラフ(せりぐらふ)(大正)

生糸検査所及び研究機関にて、生糸束糸(繊度糸)の強度・伸度を測定するために使用。上方の円筒に付けた記録紙に強伸度曲線を描かせ、生糸の強度・伸度を求めた。

デュプラン抱合検査器(でゅぷらんほうごうけんさき)(大正)

生糸検査所及び研究機関にて生糸の抱合状態を検査するために使用。生糸を検査器上にジグザグ状態に張り、その上を専用刃でこすることにより生糸を分繊させる。一定の基準まで分繊するまでの専用刃の往復回数で生糸の抱合状態を評価する。

ラウジネス検査枠(らうじねすけんさわく)(大正)

生糸に発生するラウジネス(分繊繊維)を検査するため、ジュラルミンの枠に生糸を巻き付けて精練し、ラウジネスを見易くするために生糸を染色する。その後、標準写真と照らし合わせて、その発生状態を評価する。

ボビン巻取器(ぼびんまきとりき)(大正)

製糸工場で繊度検査、節、糸むらのセリプレーン検査をする際に試料を採取するための鉄製の巻取器。下に4個の小枠を置き、上方のボビンに糸を巻いた。

綛検査器(かせけんさき)(大正)

生糸綛(かせ)内の節や糸の切断等の発生状態を検査するもので、製糸工場で使用された。照明板に綛を掛け、上部から光を当てて綛をほぐしながら人の眼で検査した。

纇節標準写真(らいせつひょうじんしゃしん)(大正)

節の種類を示す標準写真。ずる節、さけ節、輪節などの代表的な節の種類を示している。この標準写真は全国共通である。

繊度糸捻器(せんどしねじりき)(大正)

製糸工場の検査部で使用。繊度糸(デニール検査糸)を捻るときに使用する。箱形、手まわし。

検尺器(鉄製)(けんしゃくき(てつせい))(不明)

製糸工場で生糸の繊度検査をする際の繊度糸採取の道具。枠周は1,125mで、設定した巻取り回数で停止する機構になっている。

繊度糸捻器(せんどしひねりき)(不明)

繊度を測定する検位衝(けんいこう)に繊度糸を掛け易くするために、検尺器で採取した繊度糸を捻るもの。

天秤(てんびん)(大正)

繭、繊度糸、蚕種などの小重量のものを測定した。

綛重量秤(かせじゅうりょうばかり)(大正)

生糸一綛(かせ)の重さの秤量に使用。スプリング式と天秤の原理を併用した秤で、重さが目盛りで直視できるようになっている。

一粒繭秤(いちりゅうまゆばかり)(大正)

一粒繭の重さの測定に使用。天秤式でその数値を読取ることができる。金属製、高さ19cm。

携帯用天秤(けいたいようてんびん)(大正)

繭の重量を測定するための天秤。携帯用ケースに入っている。奈良市外須川堀製糸場興行部製作。

TORSION BALANCE(とーしょんばらんす)(昭和)

生糸繊度測定など、微量の重さを測定するために使用した。

切歩検査器(きりぶけんさき)(大正)

天秤の原理を利用した秤で、生繭の重量を測定し、その後、繭層を切開して蛹を摘出し、繭層の重さの百分比で切歩(きりぶ)を求めた。切歩の大きい繭は糸量が多い傾向を示している。繭個数と重さとの比率が一覧表となっている。

生糸の出荷に使用された道具類

輸出用に出荷される生糸は、生産元を明らかにするため、生糸括(かつ)の中央部の括紐に、各社独自のデザインの商標をはさみました。商標には、英語と日本語で会社名と所在地が記されています。ここでは、各社の商標をご紹介します。

商標(矢島社)(しょうひょう(やじましゃ))(明治)

生糸括(かつ)の中央部の括紐に、各社独自のデザインの商標をはさみ、生産元を明らかにした。輸出用のため、英語と日本語で会社名と所在地が記されている。当時は「チョップ」とも言われた。同じデザインでも生糸格(品質)によって色を変えた。

商標(開明社)(しょうひょう(かいめいしゃ))(明治)

生糸括(かつ)の中央部の括紐に、各社独自のデザインの商標をはさみ、生産元を明らかにした。輸出用のため、英語と日本語で会社名と所在地が記されている。当時は「チョップ」とも言われた。

商標(片倉製糸)(しょうひょう(かたくらせいし))(明治)

生糸括(かつ)の中央部の括紐に、各社独自のデザインの商標をはさみ、生産元を明らかにした。輸出用のため、英語と日本語で会社名と所在地が記されている。当時は「チョップ」とも言われた。同じ会社でも生糸格(品質)によって色を変えたり、時代によっても異なる。

版木(はんぎ)(明治)

工場で糸荷に刷った屋号の版木。武井商店使用。「信州諏訪郡平野村 カクキチ武井商店 電話 岡谷長一六六番(電略夕一) 振替口座 東京一七四九六番」と彫られている。

版木(はんぎ)(明治)

工場で糸荷に刷った屋号の版木。天龍社使用。「大日本信州天龍社製」と彫られている。

その他の製糸関連の道具類

富岡製糸場や、一般の製糸工場で使用したものや道具類をご紹介します。

ソファ(ブリュナ資料)(ソファ(ぶりゅなしりょう))(明治初期)

明治5年、官営富岡製糸場の開場時に雇われたフランス人技師ブリュナが繰糸機械とともにフランスから搬入し、使用していた。

時計(ブリュナ資料)(とけい(ぶりゅなしりょう))(明治初期)

官営富岡製糸場の開場時の開場時に、フランス人技師ブリュナが使用していたぜんまい式掛時計。

金庫(きんこ)(明治初年)

富岡製糸場で使用されたもの。舟箪笥造りで、外部は欅の厚板に金具がつき、内部は桐材を使用している。

底板に富岡製糸場と墨書されている。52cm×61cm×57.5cm。

生系製造所鑑札(きいとせいぞうじょかんさつ)(明治20年4月1日発行)

諏訪郡役所発行の生糸製造証可証。岡谷市川岸 片倉兼太郎用。木製。

夜業用ランプ(やぎょうようらんぷ)(明治)

製糸工場で電灯のない時代に夜の作業用として用いた。

はっぴ(ヤマジョウ製糸所)(はっぴ(やまじょうせいしじょ))(大正~昭和)

製糸工場で仕事時に着用。前面に「山上製糸所」、背面にはヤマジョウ製糸所の屋号が記されている。

開明社看板(かいめいしゃかんばん)(明治12年~20年)

木製の看板。90cm×173cm。中央に「マルジュウ」の屋号、その右側に「開明社」、左側に「片倉組」と書かれている。開明社は明治12年に片倉兼太郎、林倉太郎、尾澤金左衛門による結社(共同出荷販売)として発足した。明治17年、共同揚返(あげかえし)工場とし、生糸品質を統一し、明治24年には長野県下一位の結社となった。

足踏動力車(あしぶみどうりょくしゃ)(明治20年~30年)

水力の利用が不可能な場所では、この車を足で踏んで回転動力とした。径1m5cm、幅10cmの木の車で、これにベルトをかけて動力を伝導させ、小枠軸を回転させた。

水揚水車(みずあげすいしゃ)(明治)

川を流れる水の力を利用し、水車を回転させて水をすくいあげ、樋(とい)に流するもの。製糸用水を川から汲みあげるために用いられた。水車径172cm、巾31cm。

山路型絡交器(やまみちがたらっこうき)(明治初期)

繰糸機の綾振りにに用いた。円柱の側面に山路型に切りこみをつけたもので、主として糸枠の綾振りに使用された。山路型絡交は、天保年間に上州方面で発明されたと伝えられている。

繭乾燥台(まゆかんそうだい)(明治)

繭の乾燥台。88cm×170cm、高さ18cmの木製。台には細竹ですき間を作ってある。

繭解舒試験器(まゆかいじょしけんき)(大正15年)

繭の解じょ試験に使用。1粒繭の解じょ(糸の切断回数)を調査するための携帯用測定器。上方の容器に水と繭を入れて煮繭(しゃけん)し糸を繰る。アルコールランプで下から熱するようになっている。

ランプ(らんぷ)(明治)

各家庭や製糸工場で夜間の作業用として使用した。大正初年、電燈が普及し徐々に使われなくなった。

増澤商店看板(ますざわしょうてんかんばん)(大正)

マルニ増沢商店の看板。 増澤商店は明治中期ごろから製糸器械の製造販売を営み、大正から昭和初期には製糸機械製作所として全国的に知られた工場であった。84.6cm×122cmの額縁にガラス入れとしたもので、「製糸器械、製造販売、商品目録御申込次第御送付可仕候 信州諏訪郡平野村 マルニ増沢商店」と記してある。

日本社看板(にほんしゃ かんばん)(大正~昭和)

日本社の看板。共同揚返(あげかえし)場で、戦前まで創業した。36cm×183cm×3cm、ケヤキ板。

諏訪製糸研究会事務所看板(すわせいしけんきゅうかい じむしょ かんばん)(大正~昭和)

諏訪地方の製糸業者の組合事務所看板。明治34年に結成した製糸同盟の後身で、岡谷を中心とする同業者の組合であった。戦時中、製糸業の他業種への転換に伴い会員は減少し、昭和20年、建物一切を岡谷市に寄附し、蚕糸記念館ならびに岡谷図書館となった。35cm×180cm×3cm、ケヤキ板。

繭見本(まゆみほん)

繭見本 蚕品種「赤熟(あかじゅく) 左:明治14年作成 右:弘化年間作成

繭見本(まゆみほん)(明治27年~43年飼育)

明治年間に飼育した蚕品種(さんひんしゅ)「小石丸(こいしまる)」、「姫蚕(ひめご)」、「又昔(またむかし)」、「赤熟(あかじゅく)」等62品種の標本。福島県伊達郡伊達崎村 石幡新三郎が飼育したもの。

配繭札(はいけんふだ)(大正)

繰糸者に煮繭(しゃけん)した繭を配繭する際、どのくらいの桶数を配繭したかを数えるもの。

お問合せ先

農産局果樹・茶グループ

代表:03-3502-8111(内線4996)

ダイヤルイン:03-6744-2512

(掲載画像の使用許可申請について)

岡谷蚕糸博物館-シルクファクトおかや-

電話:電話:0266-23-3489